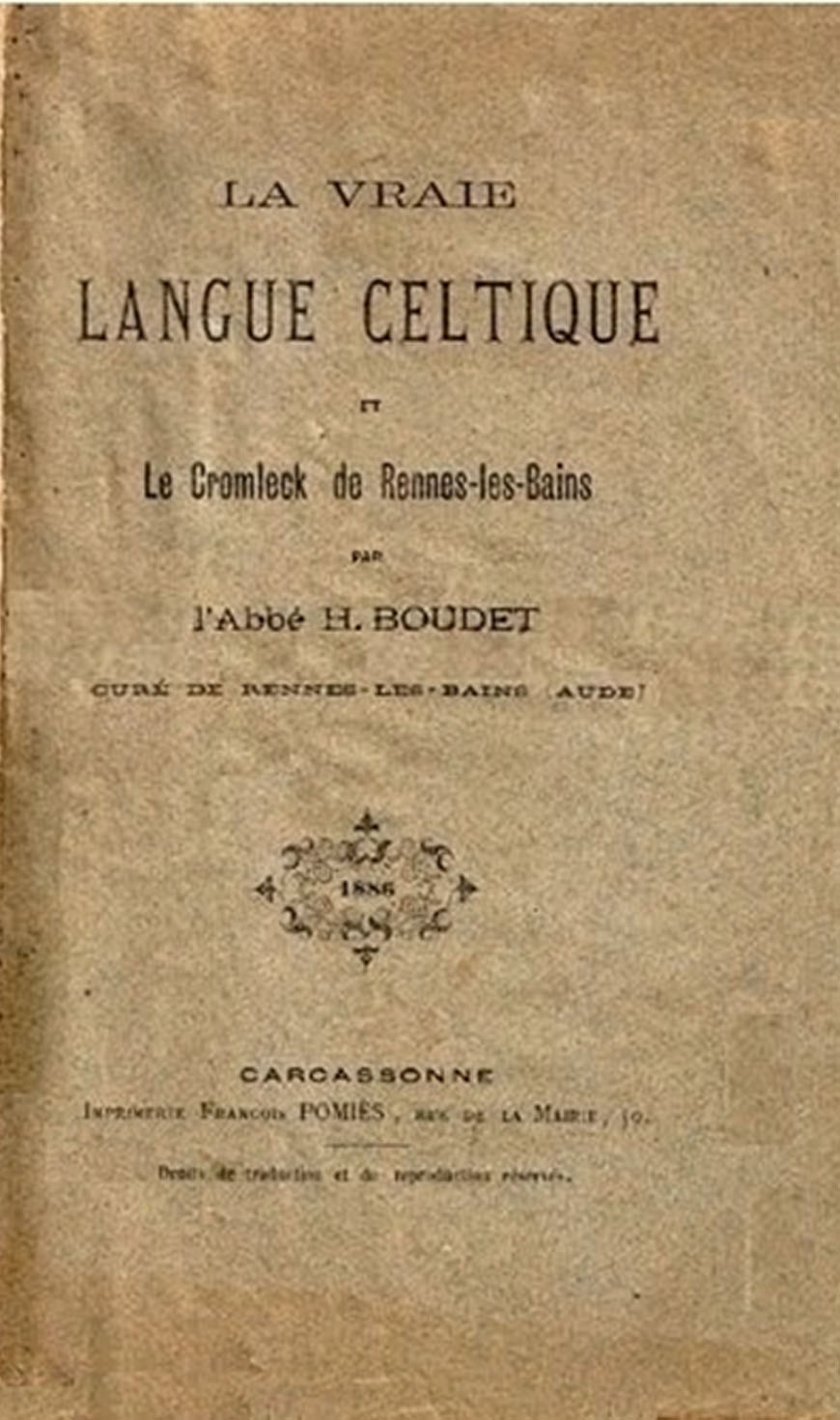

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Pages 25 et 26

Partie analysée : Page 25 : Premier paragraphe :

L’extrait est fidèle au livre d’Henri MARTIN. Je vous renvoie à mon analyse de la page 23 où nous avons les origines de Gadhel et Neimheid. Dans les grandes lignes, le « Gadhel » est la personnification de la race irlandaise. Le « Neimheid » est la personnification des premiers instituteurs de ce peuple. « Gadhel » est fils de « Neimheid ».

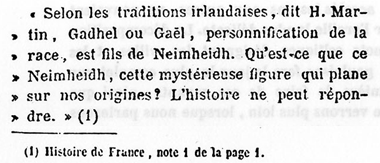

Estrait de « Histoire de France » d’Henri MARTIN :

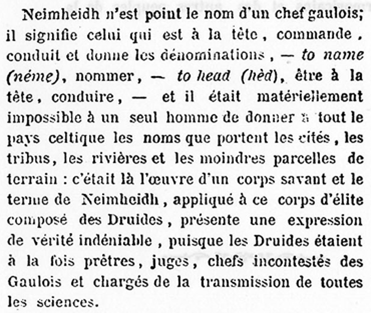

Partie analysée : Page 25 : Deuxième paragraphe :

Henri BOUDET nomme cette-fois le corps de savants qui donna le nom des cités et de tout lieu des terres celtiques : Ce sont les druides, corps savants, decendants du « Neimheid » . Les druides étaient à la fois prêtre, juges chefs incontestés des Gaulois, chargés de la transmission de toutes les sciences. Seul « chefs incontestés des Gaulois » peut prêter à discussion. Tous les autres termes attribués aux druides me semblent justifiés.

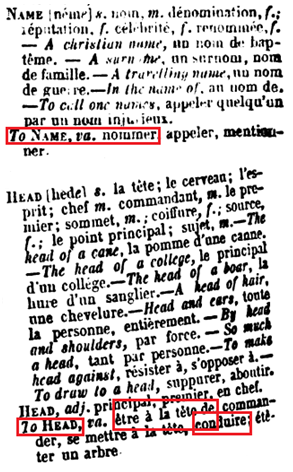

Extraits du dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER :

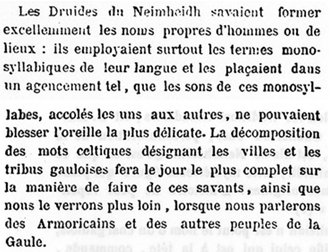

Partie analysée : Page 25 : Troisième paragraphe :

Henri BOUDET décrit la méthode de découpage monosyllabique pour identifier les origines des noms des villes et des tribus gauloises.

Il va aborder les peuples gaulois Armoricains, puis les autres peuples dans un second temps.

Nous verrons s’il respecte cet ordre.

Encore une fois, je n’ai pas grand chose à dire. Henri BOUDET décline la méthode qu’il va utiliser affirmant que c’était la méthode utilisée par les druides.

Partie analysée : Pages 25 et 26 ensemble :

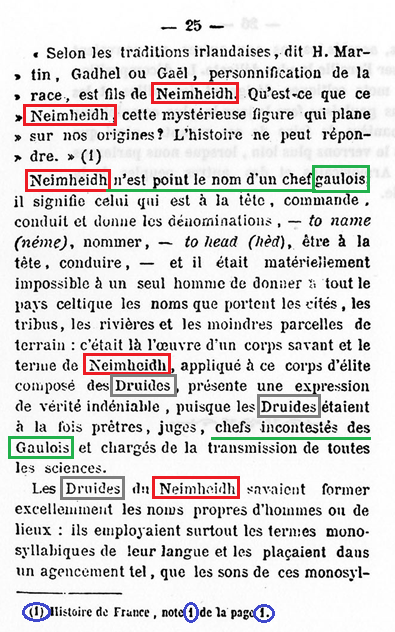

En regardant cette page, je me dis que ce texte est de plus en plus n’importe quoi, c’est une logorrhée dénuée de sens, alors que lorsqu’on le survole cela passe comme une lettreà la poste. Est-ce que ce ne serait pas la position des mots clés dans les pages qui indiquerait une information ? Les 5 « Neimheidh » réunis ne formeraient-ils pas un ensemble cohérent qui nous donnerait une information ? C’est extrêmement déroutant. Dans cette page 25, il prend un extrait de « Histoire de France » d’Henri MARTIN pour introduire le personnage mythologique du « Neimheidh ».

![]()

Et en bas de cette page 25, il réutilise l’orthographe d’Henri MARTIN : « NEIMHEIDH » avec un « H ».

Si Henri BOUDET avait l’intention d’utiliser l’orthographe pratiquée par Henri MARTIN, mais alors pourquoi en page 23, Henri BOUDET orthographie le « NEIMHEID » sans « H » ?!

Que se cache-t-il derrière cet écart d’orthographe ? Dans mon analyse de la page 23, je fais référence au livre « Histoire de la philosophie en France – La période Gauloise » de A-F Gatien-Arnoult. Et dans cet ouvrage, le Neimheid est orthographié sans « H ». Il y a deux orthographes dans ce livre « Neimheid » et « Némède ». Faut-il voir un sens différent entre « Neimheid » (sans « h ») et « Neimeidh » (avec « h ») ? Faut-il voir un code caché dans les pages de LVLC qui contiennent ce mot ? Qu’est-ce que le « H » indiquerait ou n’indiquerait pas ? Faut-il voir justement une distinction de la part d’Henri BOUDET entre la conception du « Neimheid » de A-F GATIEN-ARNOULT et le « Neimheidh » d’Henri MARTIN ?

Dans cette page 25, le mot « Neimheidh » est utilisé 5 fois + une fois dans la décomposition syllabique avec « to head (hèd) ». Et d’ailleurs pourquoi Henri BOUDET n’a pas tout simplement utilisé le mot « head » plutôt que le verbe « to head » ?! En plus dans le dictionnaire de Percy SADLER pour « to head » il n’y a pas de phonétique alors que pour « head » nous avons la phonétique (hede) ! Tout cela n’a ni queue, ni head… ni tête, je voulais dire !

Henri BOUDET nous dit que « Neimheidh » n’est point le nom d’un chef gaulois mais qu’il signifie celui qui est à la tête ; que le nom Neimheidh est un corps d’élite composé de druides qui ont différentes fonctions dont celle de chef incontesté des gaulois. Alors le Neimheid : chef ou pas chef ? Ce n’est à n’y rien comprendre !!! Ce n’est pas son nom mais c’est sa fonction. Faut-il le comprendre comme ceci ?

En bas de la page, le renvoi (1) sur « (1) Histoire de France », note 1, de la page 1. Ces trois « 1 » qui se suivent attirent aussi mon attention. Est-ce que ce « 1-1-1 » donnerait une séquence de lecture des mots présents sur cette page ? Dans le symbolisme chrétien, Dieu est l’unité dans la trinité :

- Le père + le fils + L’esprit Saint = L’amour de Dieu

- 1 + 1 + 1 = 1

- La Trinité dans l’unité

Je pense que la présence de ces 3 « 1 » n’est pas anodin.

Si on compte en mots cette phrase de commentaire de bas de page : « 1-4-1-3-1 » avec « 4 = Histoire de France, note » et « 3 = de la page ». Si on compte en syllabes : « 1-8-1-4-1 » avec « 8=His-toi-re de Fran-ce, no-te » et « 4 = de la pa-ge ». Henri BOUDET nous dit clairement qu’il faut utiliser des juxtapositions monosyllabiques pour former des mots qui prennent tout leur sens de vérité. YAKA FOKON ! Trop facile ! Je plaisante !

Je pense que c’est une clé. Si on arrive à comprendre le fonctionnement du codage en pages 25 et 26, on aura bien avancé.

Si nous prenons la première syllabe de chaque ligne :

« Se-tin-race-neim(n’aime)-sur-dre-neim(n’aime)-il-con-nème-tête-im-pays-tri-ter-ter-con-de-à-Gaulois-les »

« Les (lé)-ex-li-sy-un »

« Les (lé)-ex-li-sy-un » à l’envers ferait « un-sy-li-ex-les (lé) ». J’ai l’impression qu’il faudrait pratiquer une lecture de bas en haut des premiers mots ou syllabes de la page, mais qu’il y a parfois des inversions par paires. Cela pourrait donner « Ainsi exilé » ou « Un sylex les ».

Si on prend la longue séquence de mots à l’envers et si on utilise du mot entier « gaulois », cela donne « Les(lé)-Gaulois-à-de-con-ter-ter-tri-pays-im-tête-nème(n’aime)-con-il-neim(n’aime)-dre-sur-neim(n’aime)-race-tin-se ». Cela pourrait donner « Les gaulois, de compter, de traiter un pays qu’il n’aime comme il n’aime seul ta race. ». Tout combiné avec un schwing-gum dans la bouche, cela pourrait faire : « Les exilés, les Gaulois, de leur contrée, de traiter un pays qu’ils aiment comme ils aiment tant leur race ». Je ne pense pas être dans le vrai mais bon, l’exercice était à mener pour voir où l’on pouvait arriver à quelque chose. Si cela peut donner des idées à quelqu’un.

Le premier mot de la page 26, est « labes » fin du mot « monosyllabes ». « Labe » en basque signifie « four, founeau » (cf. tableau p18 à p21 : Sens horno). Comme nous l’avons vu « un fourneau » signifie « un imbécile ». Etonnant de retrouver cette juxtaposition d’un imbécile avec les druides qui sont des puits de sciences.

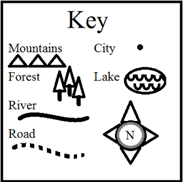

Que faut-il penser ? Nous avons ces lettres « parasites » tout au long de LVLC, nous avons le « K » (qui est la lettre la plus visible), le « H », le « Y ». Très longtemps, j’ai eu la conviction que le « K » était la clé (« KEY ») mais la clé de quoi ? Puis, je me suis rendu compte que « KEY » n’est pas uniquement la clé, cela signifie aussi « légende », la légende sur une carte (comme on le voit dans l’image ci-dessous). « H » peut être considérée comme l’arme ou l’outil « la hache » qui se dit en anglais « axe ». Est-ce que le « H » nous donnerait l’orientation nord, sur, est, ouest ? Ou bien une période, « Age » en anglais qui se rapproche phonétiquement du « H » anglais ?

Est-ce que ces lettres parasites nous donnent des indications sur une carte ?

Je m’étonne d’aller sur ces chemins qui n’étaient pas du tout ce à quoi j’aspirais et que je trouvais d’ailleurs farfelus avant de démarrer l’analyse de LVLC.

Partie analysée : Page 26 : Arabesque fin de chapitre :

Je vois 2 oiseaux sur une branche qui se font face et 3 fleurs tombantes ou 3 champignons tête en bas. J’ai cherché une ancienne image ou un ancien motif qui pourrait ressembler à cette arabesque. Je suis tombé sur les canevas à broder, comme ceux que faisait ma grande tante. Hé, oui ! Cela existe encore ! J’ai trouvé celui-ci, où nous avons deux tourterelles qui se font face une une branche et entourés de roses. Je me dis, pourquoi pas des roses si dans l’iconographie ancienne nous retrouvons ces tourterelles avec des roses. Il est possible que nous avons à faire à la même thématique.

Les deux tête noires à gauche et à doite de l’arabesque doivent donc être des boutons de roses.

J’ai cherché si par le plus grand des hasards, il existait un blason avec 2 oiseaux et 3 fleurs. En héraldique, il y a 3 types d’oiseaux : la merlette, le pélican ou le faucon. De toute évidence, on dirait des oiseaux de taille modeste comme le pigeon. Donc la dénomination à utiliser est « merlette » Toujours en héraldique, il existe plusieurs types de fleurs : la fleur de lys, la rose, le trêfle, le quinte-feuilles et le nénuphar. Il existe aussi plusieurs types de feuilles. Mais j’ai plutôt l’impression que nous avons à faire à des fleurs, bien étranges, certes, des fleurs qui ressemblent à des champignons à l’envers. Je n’ai pas trouvé grand-chose en armoirie. Le seul blason avec deux merlettes qui se font face (« deux merlettes affrontées » en langage héraldique) est celui de la commune de Petit-Fays en Meurthe-et-Moselle. Blason de Petit-Failly : « D’argent à la pousse arrachée de trois feuilles de gueules accompagnée de deux merlettes affrontées de sable. »

Il existe d’autres blasons avec deux merlettes affrontées mais le reste des éléments du blason est loin de représenter 3 fleurs ou feuilles. Il existe d’autres blasons comme à Colombe-lès-Vesoul mais les armoireries sont bien trop récentes ; elles sont du findu 20e siècle, donc hors contexte. Du côté religieux ou ésotérique, l’image de la colombe est présente. La colombe avec un rameau d’olivier dans le bec est une icone religieuse chrétienne. Si nous prenons le mouvement ésotérique de la Rose-Croix, en termes d’oiseaux, c’est plus le Pelican qui est utilisé en iconographie que la colombe même si la colombe a une place dans la Rose-Croix.

En conclusion, je n’ai pas trouvé d’élément probant concernant ces deux oiseaux sur cette branche stylisée avec ces trois feuilles ou fleurs pendantes.

Liens

Commune de Petit-Failly : https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit-Failly

Commune de Colombe-lès-Vesoul : https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe-l%C3%A8s-Vesoul