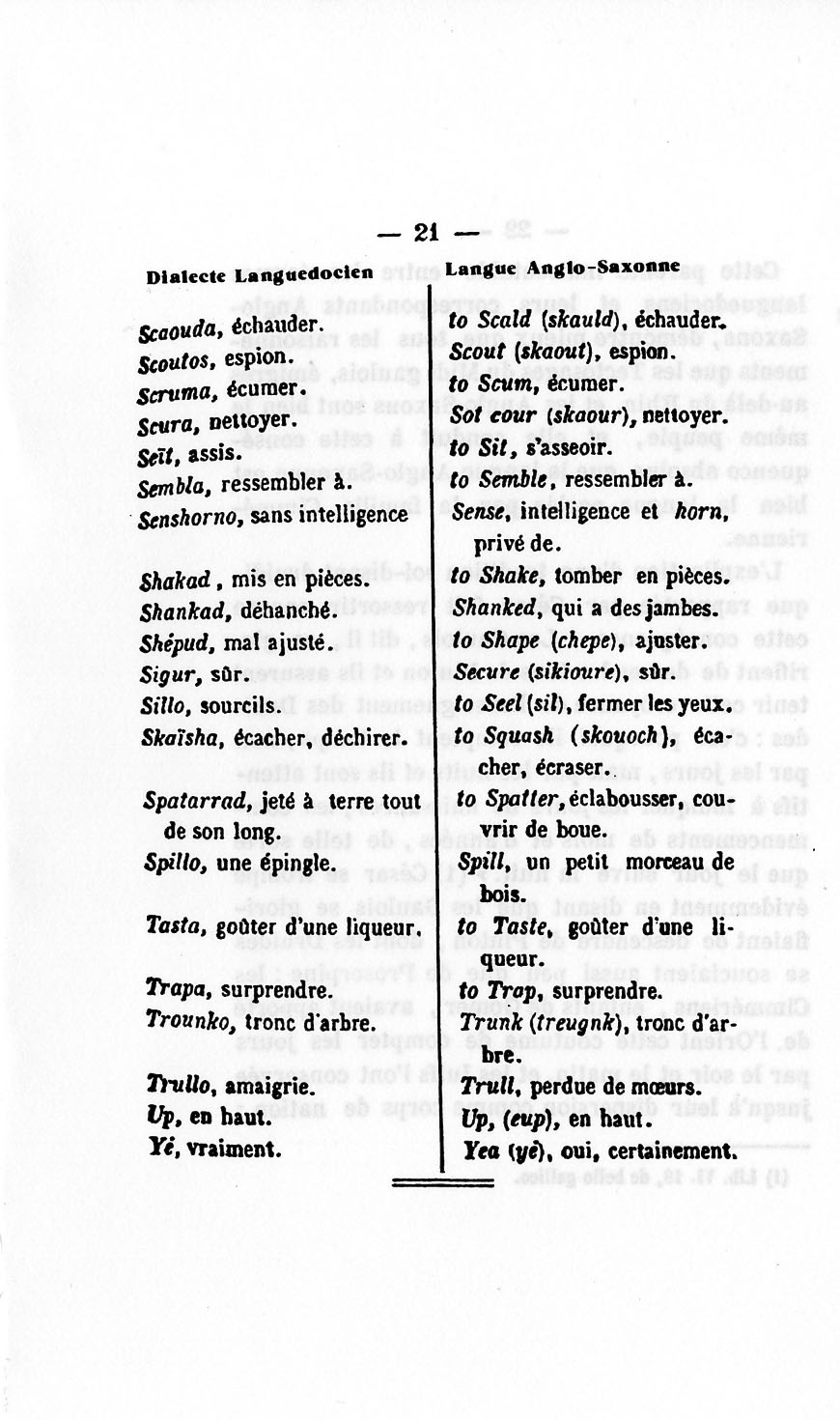

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 21 – Seconde partie

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Sillo/to Seel (sil)

![]()

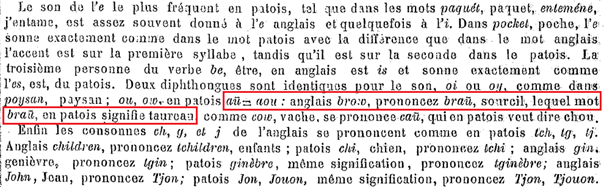

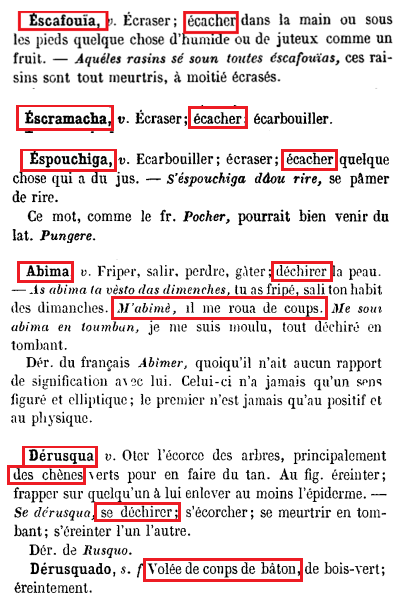

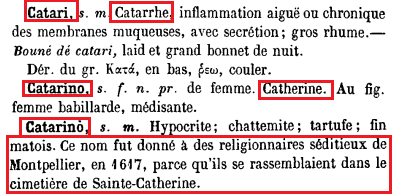

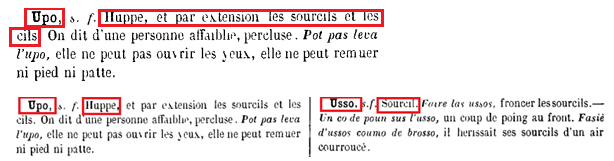

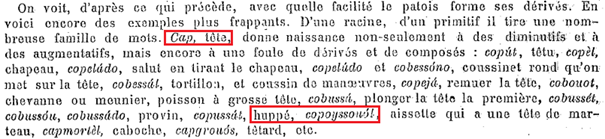

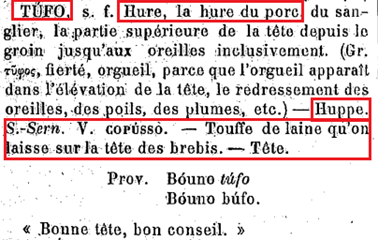

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « sourcil » se dit « usso » et non pas « sillo ». « Upo » signifie « huppe et par extension les sourcils et les cils ».

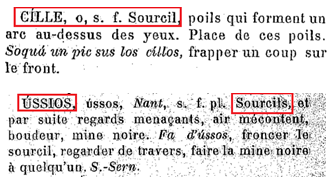

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « sourcil » se dit « cille, cillos, cillos ». Il se dit aussi « Ussios ». Des les préliminaires du dictionnaire il est dit que sourcil en anglais se dit « brow » et phonétiquement correspond au mot languedocien « braou » qui signifie jeune taureau. Tous ces mots, nous les retrouvont dans le tableau des pages 18 à 21 de LVLC.

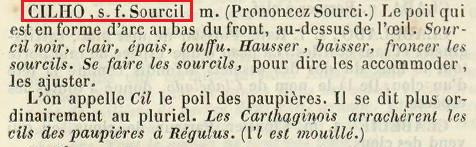

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « sourcils » se dit « cilho » et non pas « sillo ».

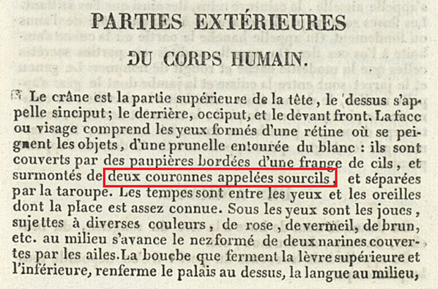

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, on ne trouve pas la définition du mot « sourcil » par contre nous avons la description du corps humain et particulièrement du visage où les yeux sont « surmontés de deux couronnes appelés sourcils ».

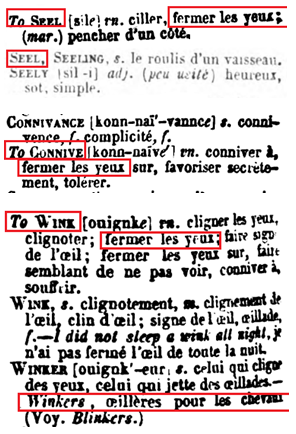

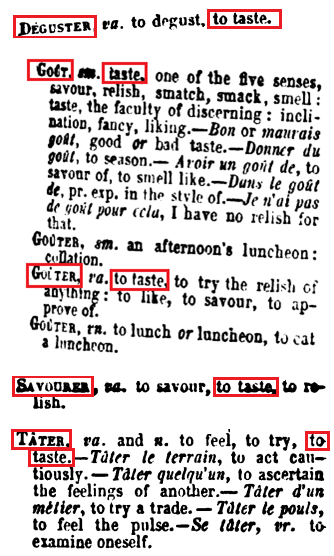

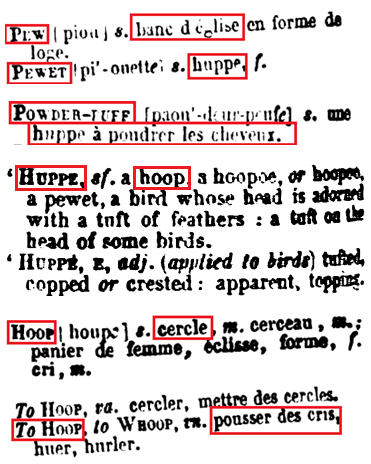

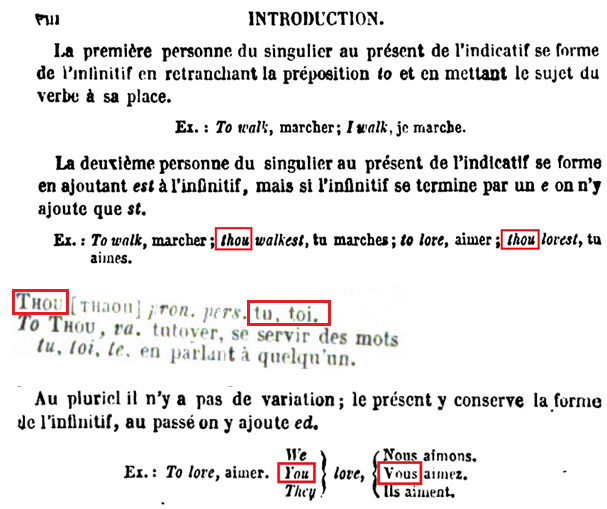

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to seel » signifie effectivement « fermer les yeux ». Il signifie aussi « le roulis, pencher d’un côté » en terme maritime. Comme d’habitude l’écriture en phonétique diffère de celle de Percy SADLER. Dans le dictionnaire, nous avon [sile] alors qu’Hendi BOUDET écrit (sil). D’autres mots singifient « fermer les yeux » : « to connive » et « to wink ». « Winkers » sont « les œillères pour les chevaux ». Phonétiquement, on peut rapprocher « seel » à « seal » qui signifie « sceau » ou « mammifère marin (phoque ou veau marin) »

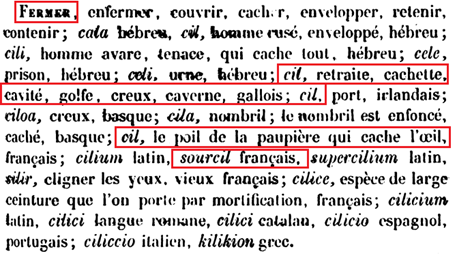

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, dans la définition du mot « fermer » nous retrouvons les mots « cil » et « sourcil ». « cil » est le « poil de la paupière qui cache l’œil » mais il signifie aussi « retraite, cachette, cavité, golfe, creux, caverne, port ».

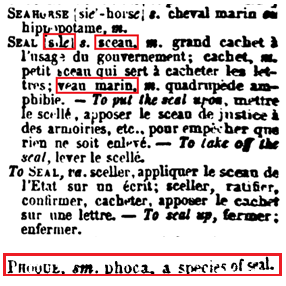

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « fermer les yeux » est la définition de l’expression « entrer au quinze-vingts ».

En anglais, « sourcil » se dit « eye-brow » et le « cil » se dit « eye-lash »

« Sillo » fait penser au « silo, endroit de stockage, des céréales et du blé par exemple ». Ainsi que dans la bible la ville de « silo ou silho » dans le livre des Juges où c’est le lieu où l’on demande les oracle, où l’on se prosterne devant l’Eternel et où l’on fait des sacrifices.

Le rapprochement des deux mots est vraiment tirer par les cheveux. Nous avons « sourcils » d’un côté et « fermer les yeux » de l’autre. Il y a une tentative de rapprochement entre « sourcil » et « cil ».

En synthèse, pour le couple « Sillo / to seel (sil) » , nous retrouvons comme thématique :

- Silo en tant que lieu de stockage des céréal

- Silo en tant que ville biblique

- Un sceau (cachet officiel) en tant que chose

- Œillères pour les chevaux en tant qu’objet

- Cachette ou cavité en tant que lieu

- Phoque en tant qu’animal marin

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

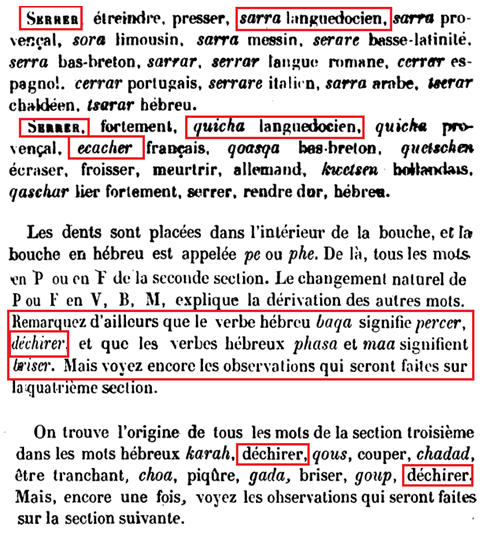

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Skaïsha/to Squash (skouoch)

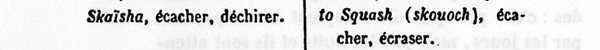

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « écacher » se dit « escafouïa », « Escramacha » ou « Espoouchiga ». Aucun de des 3 mots ne ressemble phonétiquement ou visuellement à « skaïcha ». Aucun de ces 3 mots ne possède le sens « déchirer ». Nous n’avons donc à trouver un mot dans ce dictionnaire qui possède les 2 sens « écacher et déchirer ». Plusieurs mots ont le sens de « déchirer ».

- « Abima », déchirer dans le sens « écorcher »

- « Dérusqua », ôter l’écorce des chênes verts pour en faire du tan

- « Destermina » dans le sens « se blesser grièvement »

- « Esgraouta » dans le sens « s’écorcher légèrement »

- « Escourja » dans le sens « mal parler à quelqu’un »

- « Esfata » dans le sens « déchirer du vieux linge »

- « Esfatrimela » sans le sens « déchirer une étoffe en lambeau »

- « Espaïa » dans le sens « mettre en pièces »

- « Esquinsa » dans le sens « lacérer un tissus »

- « Estrigougnado » dans le sens « Déchirer les habits de quelqu’un en le tiraillant » (Je ne vois pas bien quel en est le sens)

- « Estripa » dans le sens « mettre en pièces »

- « Fringo » qui est « une bande ou une lanière d’étoffe ». Il vient du latin « frangere » qui signifie « diviser, déchirer »

Aucun de ces mots supplémentaires ne se rapproche de « skaïsha ». Les deux mots qui se rapprochent de « skaïsha », sont « Caïssa » et « Descaïssa ». Il est à noter qu’Henri Boudet nous a agrémenté ce mot qu’un « K » au lieu d’un « C » probablement. Il y a probablement une importance particulière à mettre « K », « kay » ou « key » en anglais.

« Descaïssa » indique une perte de matière ou de valeur lors du traitement d’un produit ou d’une affaire. Alors que « Caissa » au contraire indique que l’objet ou l’affaire prend de la valeur ou de la matière lors de son traitement.

En face des mot « Descaï » et « Descaïssa », nous avons les mots « Desblasaïro » et « Desblasa ». « Desblasa » est l’action d’oter la bave des cocons de soie afin d’aroir un brin de soie pur. Le résidu qui résulte de cette action se nomme « costos ». Ce mot est présent un peut plus haut dans le tableau de correspondance !

Dans la définition du mot « Caïssa » nous avons l’expression « Lou bla caïsso » qui signifie « le blé talle » ce qui signifie que le blé déploie plusieurs ramifications à sa racine. Il y a une notion de mutliplicité du plant. Cette semance va beaucoup donner ou on peut voir l’image de la multiplication des pains de Jésus Christ.

On nous dit aussi que « Caïssa » dérive du mot « Caïsso » qui signifie « caisse de bois, coffre, bière, cercueil ». Il renvoie au mot « Cros ». Cela nous fait penser à « Notre-dame de Cros ». On nous dit aussi qu’il est dérivé du latin « Capsa » sui signifie « cofffre ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « écacher » peut se dire « esclofa », « escorcha » ou « espoulti ». Aucun de ces 3 mot ne possède le sens de « déchirer ». Aucun de ces 3 mots ne se rapproche phonétiquement de « skaïsha » ni des 3 mots trouvés dans le dictionnaire de Maximin DHOMBRES.

Nous rencontrons un nombre important de mots qui signifie « déchirer » ou qui utilise ce mot « déchirer » dans leur définition ou en leur étymologie.

- « Delagna » qui signifie « Ennuyer » vient du latin « dilaniare, déchirer ». « Dela » signifie « Au-delà »

- « Descouse » qui signifie « déchirer quelqu’un, attaquer sa réputation »

- « Descoutela » ou « Descouti » qui signifie « déchirer la réputation de quelqu’un »

- « Embentra » qui signifie « déchirer le ventre, éventrer »

- « Endobola » qui signigie « Déchirer de haut en bas »

- « Enreilla » qui signifie « déchirer la glèbe avec un soc ».

- « Escorpi » qui signifie « éfiler du vieux linge pour ne faire de la charpie » et « chiqueter, étirer de la laine » et « faire sa toilette (en parlant d’un chat) »

- « Escorrougna » qui siognifie « égratigner, déchirer avec les ongles »

- « Escoumenja » qui signifie « mettre en lambeau », « exorciser », « excommunier »

- « Escourreja » qui signie « déchirer en lanières »

- « Escouyssa » qui signifie « faire un accroc »

- « Escrouqua » qui signifie « accrocher et déchirer »

- « Espesi » qui signifie « maltraiter quelqu’un » et « déchirer les habits en se battant »

- « Esploumissa » qui signifie « arracher les cheveux » et « déchirer les habits »

- « Esquinsa » qui signifie « déchirer »

- « Esquissa » qui signifie « déchirer », « faire des efforts vains ou pénibles ». « Esquissat » signifie « éclopé » ou « ruiné »

- Estorrussa qui signifie « émotter, briser les mottes »

- « Estripa » qui signie « étiper, vider, ôter les intestins » ou « émotter et niveler le sol »

- « Fripa » qui signifie « friper, chiffoner, gâter, user, déchirer »

- « Reilla » qui signifie « déchirer la glène avec le soc de la charrue ». « Reillo » signifie « Soc d’araire » ou « rail, barre de fer ».

- « Reyre » qui signifie « rire, plaisanter » et « commence à se déchirer en parlant d’un habit », « très fort, beaucoup », « arrière »

- « Roussega » qui signifie « déchirer avec des ronces » ou « couper inégalement »

Nous trouvons aussi le mot « lieus » avec les variantes « iglaus, belech, espar » qui signifie « éclair ». Il est dit que «espar » se rapproche du latin « sparus » qui signifie « javelot, dard » et d’un mot grec qui signifie « déchirer ». Juste après « Lieus », nous avons le mot « Lieuso » qui signifie « Traïneau triangulaire sur lequel on traine des fardeaux, surtout des pierres ». Nous trouvons aussi « fa peri » qui signifie « déchirer ou chiffoner la robe ». Le sens premier de « peri » est « périr, prendre fin, mourir ». En regard du mot « peri » nous trouvons le mot « pero » qui signifie « poire » et « père », non pas le « papa », mais plutôt « Dieu, le Pape, un religieux ». Nous avons l’embarras du choix. Il peut dire tout et son contraire. Evidemment « déchirer ses habits » et « excommunier » et « un religieux » présentent un sens tout particulier venant d’un homme d’église.

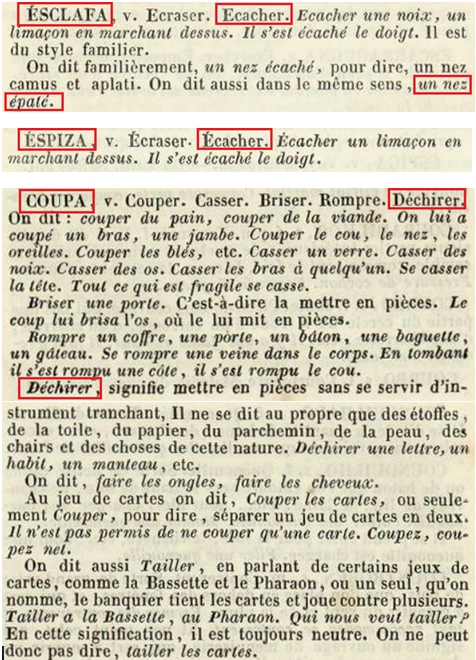

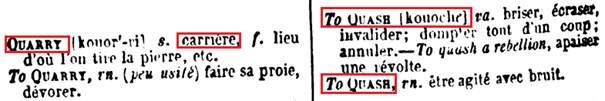

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « écacher » peut se dire « esclafa » ou « espiza ». « Déchirer » peut se dire « coupa », « escraougna », « escarraougna », « eskioussa ». Nous trouvons le mot « escaissa » qui se rapproche le plus de « skaïsha ». Il signifie « écorne », « casser les angles », « écorner un table ou une pierre ». Le mot « Escais » signifie « sobriquet ».

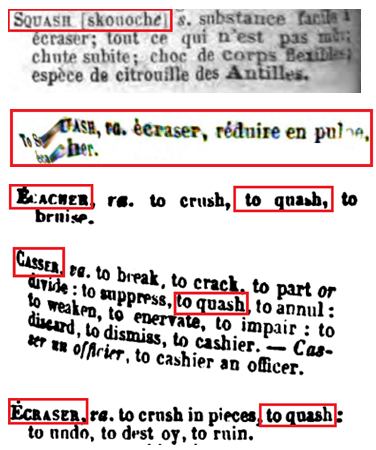

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Squash » signifie « écraser ». Il signifie aussi « citrouille des antilles », qui se dit aussi « calebasse ». « Calabazar » est un quartie de La Havanne à Cuba. « écacher » se dit « to quash » sans « s » devant non « to squash ». « To quash » signifie « briser, casser, écraser ».« Ecraser » peut se dire de multiples façons : « to bruise, to crush, To frush, to mash, to overbear, to overburden, to overload, to overpower, to overpress, ti overhelm, to pash, to screw, to sink, to smach, to surcharge, to trample, to tread ». « Tread » signifie « route, semin sentier ». Le couple « mash/smash » est à noter. De toute évidence, il faut trouver un jeu de mots avec « squash » et « quash ».

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « écacher » signifie « écraser, froisser ». « écraser » se dit « esclaffa » en languedocien et « sapha » en hébreu (signification exacte : « fouler au pied, broyer ». « Sapha » a plusieurs sens :

- Lieu de Palestine près de Jérusalem,

- Lieu où Plutarque fu enterré selon Amphicrate

- Rocher près de la mecque

« Safa » signifirait « rocher » en arabe. (info non vérifiée)

Dans la section « consonne labiale », le changement naturel de P ou F en V, B, M explique la dérivation des autres mots. Remarquez d’ailleurs que le verbe hébreu « baqa » signifie « percer, déchirer » et que les verbe hébreux « phasa » et « maa » signifient « briser ». Dans la section « consonne palatale », « on retrouve tous les mots de cette section dans les mots hébreux « karah », déchirer, « qous », couper, « chadad », être tranchant, « choa », piqûre, « gada », briser, « goup », « déchirer ». Dans les 2 cas, sur des particularités phonétique ou éthymologique, l’auteur prend l’exemple de mots qui signifient « déchirer ».

Dans la définition du mot « briser », nous avons le mot « qara » qui signifie « déchirer, mettre en lambeaux » en hébreux. « quasha » en hébreux signifie « traiter durement »

Dans la définition du mot « broyer », nous avons de nouveau « sapha » en hébreux et « sapha » lieu de Palestine près de Jérusalem.

Dans la définition du mot « déchirer », nousa vons « esquinsa » en languedocien et « schasa » ou « marat » en hébreu. « Marat » est le nom de villes du Puys-de-dôme et de Haute-Loire.

Dans la définition du mot « égratigner » qui signifie « déchirer la peau avec les ongles », nous trouvons « graoufigna, graoupigna » en languedocien et « qarat » qui signifie « déchirer » en hébreu.

Dans la définition du mot « épine », nous trouvons le mots « parats » qui signifie « déchirer » en hébreu. Cela me parait bizarre. Sur les définitions précédents, nous avec « qarats » et non « parats » pour « déchirer » en hébreu.

Dans la définition du mot « pièce », nous trouvons « pasha » qui signifie « déchirer, mettre en pièces » en hébreu. Le mot « pièce », se dit « pie » en chinois. Nous verrons plus tard, dans la partie « croemlech » de LVLC, la signification du « pi chinois ».

Dans la définition du mot « piquer », nous trouvons le mot « paraq » qui signifie « déchirer » en hébreux.

Dans la définition du mot « terre », on a l’exemple « terre que l’on vient d’essarter, de déficher et mettre en culture ». Se dit « issar » en languedocien. « sarat » en hébreux signifie « couper, tailler, lacérer, déchirer ». Nous avons le mot « sarat » que nous retrouvons dans la partie « cromlech » dans le termer « sarrat pleasent ».

Dans la définition du mot « tyran », nous retrouvons le mot « tiran » en languedocien et « taraph » qui signifie « briser, déchirer » en hébreu.

Il est bien difficile de faire une synthèse du couple « skaïsha / to squash (skouoch) ».

Les définitions « écacher, déchirer / écacher, déchirer ».

Les mots qui semblent le mieux correspondre sont « descaissa/caissa » en languedocien et « squash/quash » en anglais. Le « s » en lettre intiale semble être en trop.

Dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, nous avons plusieurs renvois et liens inspirants mais rien de tangibles : « Descaïssa » indique une perte de matière ou de valeur lors du traitement d’un produit ou d’une affaire. Alors que « Caissa » au contraire indique que l’objet ou l’affaire prend de la valeur ou de la matière lors de son traitement.

En face des mot « Descaï » et « Descaïssa », nous avons les mots « Desblasaïro » et « Desblasa ». « Desblasa » est l’action d’oter la bave des cocons de soie afin d’aroir un brin de soie pur. Le résidu qui résulte de cette action se nomme « costos ». Ce mot est présent un peut plus haut dans le tableau de correspondance !

Dans la définition du mot « Caïssa » nous avons l’expression « Lou bla caïsso » qui signifie « le blé talle » ce qui signifie que le blé déploie plusieurs ramifications à sa racine. Il y a une notion de mutliplicité du plant. Cette semance va beaucoup donner ou on peut voir l’image de la multiplication des pains de Jésus Christ.

On nous dit aussi que « Caïssa » dérive du mot « Caïsso » qui signifie « caisse de bois, coffre, bière, cercueil ». Il renvoie au mot « Cros ». Cela nous fait penser à « Notre-dame de Cros ». On nous dit aussi qu’il est dérivé du latin « Capsa » sui signifie « cofffre ».

Dans le dictionnaire de Percy Sadler, nous voyons que « squash » et « quash » signifient tous les deux « écraser ». De toute évidence, il faut trouver un jeu de mots avec « squash » et « quash ». « squash » signifie aussi « citrouille des antilles », qui se dit aussi « calabaza » ou « calebasse » en français.

Il faut arriver à toucher, comprendre et arriver à raisonner autrement pour comprendre comment ce jeu de mot a été pensé par Henri BOUDET. Nous sommes obligés d’en passer par là pour arriver à trouver le jeu de mot et son sens. Le travail sera long avant d’y arriver.

- Le blé en tant que céréale

- Taller, multiplier les rejetons

- Coffre en tant qu’objet

- Cercueil en tant qu’objet

- Calebasse, gourde en tant qu’objet

- Plaisanter en tant qu’action

- Excommunier en tant qu’action

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

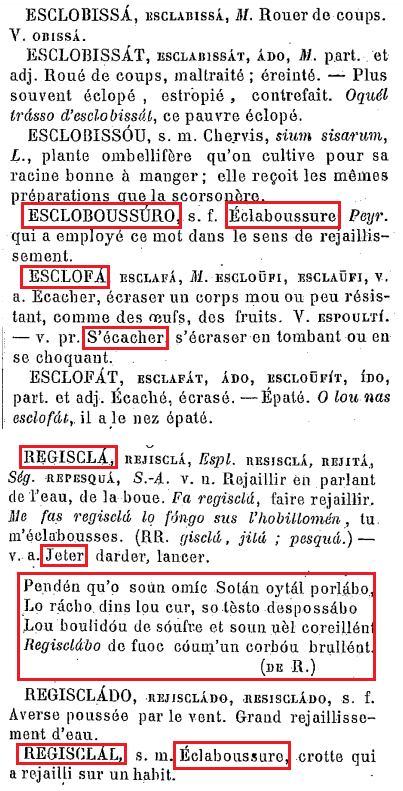

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

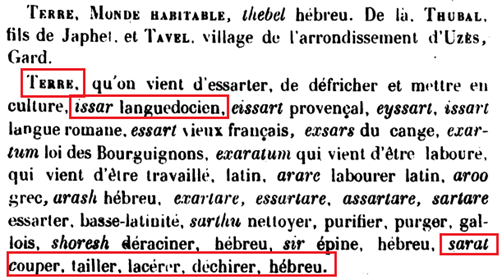

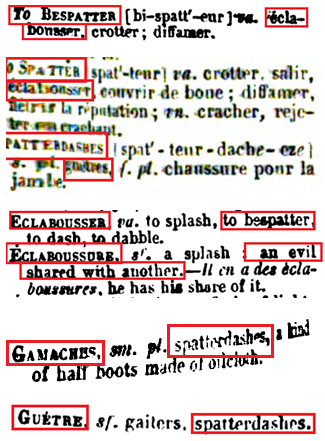

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Spatarrad/to Spatter

![]()

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Espandi » et « Espadela (s’) » signifient « tomber, s’étendre tout de son long », se dit aussi d’un chapeau ou d’une chaussure qui s’élargie soiu l’effet de lhumidité. C’est un dérivé du mot « padelo » par imitation de ce que fait la pâte d’une friture dan la poële à frire.

« Tomber de tout son long » (et non « tout de son long ») est présent dans la définition du mot « long, longo ».

« éclabousser » peut se dire « Engipa » dont le sens premier est « mettre du platre ou de l’enduit sur un mur ». Il est dérivé du latin « gypsum » et du grec qui signifie « plâtre » (ou gypse).

« éclabousser » se dit aussi « regiscla » et « éclaboussure » se dit « regisclado » ou « regiscle ». En face de cette série de mots, nous trouvons le mot « regolo » qui signifie « rigole, petit fossé peu profond ». Faut-il le comprendre comme « rigoler, de quelquechose d’amusant » ? Henri Boudet nous fait-il simplement une farce et rien de plus ? En regard du mot « regiscla » nous avec « der du grec qui signifie fente, crevasse ou du latin riga.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « éclaboussure » se dit « esclobussuro ». Il est a noter que « esclobussuro » précède le mot « esclofat » sui signifie « s’écacher ». « Ecacher » le mot que nous avons vu un peu avant. Faut-il trouver un lien entre ces 2 mots qui se suivent dans ce dictionnaire ?! « éclaboussure » se dit aussi « regisclal ». Le mot précédent est « regiscla » qui signifie « rejaillir en parlant de l’eau ou de la boue » et « jeter, darder, lancer ». Et nous avons un étrange proverbe en languedocien qui dit « Pendén qu’o soun omie Sotan oytal porlabo, Lo râcho. dins lou cur, so tèsto despossâbo . Lou boulidôu de soufre et soun uèl coreillént Regisclabo de fuoc côum’un corbôu brullént. »

Dans la définition du mot « esporroqua (s’) » nous avons « tomber en glissant, s’allonger en tombant et s’étendre tout de son long ». En regard de ce mot nous avons les mots « espoufi » et « espoufida » qui signifient pouffer de rire. Est-ce qu’Henri Boudet se joue simplement de nous et cela lui fait rire ? Que faut-il comprendre ? Son livre ne se serait-il pas uniquement qu’une farce, une tarte à la crème ?

Dans la définition du mot « loung, louong, longo » nous avons la définition « tout de son long ». Il vient du latin « longus ». Venant d’un homme d’église, cela fait forcément penser à « longinus » le centurion romain qui planta la pointe de sa lance sur le flan de Jésus Christ pour vérifier qu’il était encore vivant.

Dans la définition des mots « ojoça, ajaça », nous avons « s’étendre tout de son long ». Le mot suivant est « ajouqua, jouqua ». Comment ne pas faire le rapprochement avec « ajouka, perchoir » que nous avons vu précemment ?! Ce perchoir pouvant être le paradis (dernier rang en hauteur des salle de théatre/spectacle)

Dans la définition du mot « ossoula, ossoura », nous avons la définition « tomber de tout son long » et « asseoir, bien poser en parlant des fondations d’un édifice, d’une pierre. » En face du mon « ossoula » nous avons le mot « ostié » qui signifie « hatier, grand landier ». Comment ne pas faire le rapprochement avec le mot « andiron » que nous avons vu précédemment. Nous avons la notion de « l’ostie », du corps du christ après le parais, et la notion « de braise, de feu » qui fait penser à « l’enfer ».

Décidément ce « s’étendre tout de son long » est connecté avec plusieurs mots que nous avons déjà vu. Faut-il selon les mots jongler entre le dictionnaire d’Aimée Veyssiers et de Maximin D’hombres ?

Le mot qui se rapproche le plus de « spatarrad » est « s’espotorra, s’espata », qui signifie « étendre les pattes, les mains, les membres ». J’ai l’image en tête d’un chat qui s’étire.

Dans les préambules du dictionnaire, « Chapitre VI – Mérite du patois Rougeat », nous avec les expressions imagées. Et nous avons comme exemple : « S’espororra, écarter les membres pour se mettre bien à l’aise soit devant un bon feu, soit quand on est couché sur le gazon : « De tout moun loung iou m’espatorrabo (Peyr.) » Peyr. étant « Peyrot, poète patois ».

Le sens à trouver est forcément dans cette expression en patois Languedocien !!!! C’est la clé !

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to spatter » signifie « Crotter, salir, éclabousser, couvrir de boue, diffamer, flétrir la réputation » Nous trouvons d’autres mots qui contiennent « spatter » :

- To bespatter qui a la même signification que « to spatter »

- Pattersashes qui sont des « guêtres » ou « gamaches ». « Gamaches » est un ancien mot qui a le même sens que « guêtres »

« Gamaches » sont des « guêtres » mais il peuvent définir aussi un « passereau, fauvette des buissons ». « Gamaches » est une ville de la somme. « Gamaches-en-vexin » est une ville de l’eure. Je n’ai trouvé rien de significatif dans l’histoire ou la géographie de ces villes. Trouver un mot qui peut avoir plusieurs sens ouvre des pistes. Il y a forcément des jeux de mots et des jeux de sens à trouver.

Dans la partie « français – anglais » du dictionnaire nous nous retrouvons « to bespatter » dans la traduction du verbe « éclabousser ». « éclabousser » se dit « to splash, to bespatter, to dabble ». A la première lecture, j’ai confondu « dabble » avec « diable ». Le mot suivant est « éclaboussure ». Et dans la définition de ce mot nous avons « a splash » ainsi qu’une étrange expression « an evil shared whith another ». Je n’ai pas trouvé de traduction à cette expression. Quand on fait une recherche google de cette expression, nous trouvons des extraits de la bible (en anglais forcément !) : Mathieu 12 44-45, Jean 1-11, les ecclésiastes 8-11

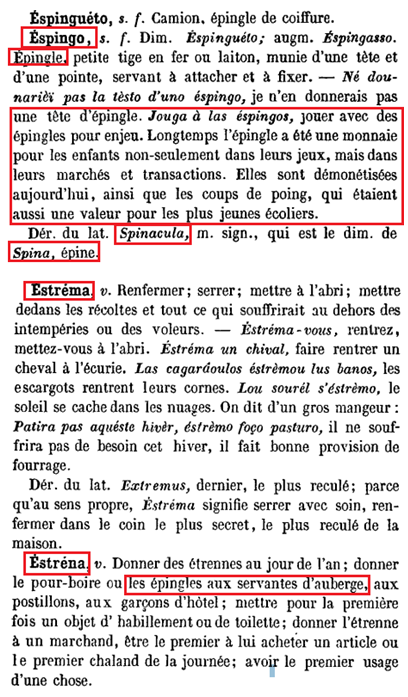

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « éclabousser » signifie « faire jaillir de l’eau oude la boue que quelqu’un ou quelque chose ». Il n’y a pas d’autre mot dans ce livre qui reprend une des expression des définitions proposées. Le premier mot de la page où se trouve « éclabousser » est « échevau de fil ». On retrouve régulièrement la notion de fil, de filatute, de cocon, de soie.

En synthèse, pour le couple « Spattarad / to Spatter » , nous retrouvons comme thématique :

- « Guêtres, gamaches » en tant qu’habit

- « Gamaches » en tant que lieu géographique (villes)

- « Rigole » en tant que tranchée pour gérer l’écoulement des eaux

- « Rigole » en tant qu’action de rire

- « Longinus » en tant que personnage biblique

Nous constatons la présence dans le préambule du dictionnaire de l’abbé Vayssières des remarques très intéressantes sur le patois Languedocien : les diphtongues, les triphetongues, les connexions avec l’anglais, les expressions régionales qui en l »occurrence cole exactement avec le mot « spatarrad, jeter à terre tout de son long ».

Les deux mots en anglais et en languedociens sont utilisés dans une expression dans laquelle le diable est mentionné.

Nous voyons dans les dictionnaires de Maximin d’Hombre et d’Aimée Vayssier, des les mots précédents ou suivants, à côté des mots qui signifient « éclabousser », des mots qui étrangement sont en lien avec des mots que nous avons déjà vu dans la liste établie par Henri Boudet (écacher ; ajouka, perchoir à poules, paradis ; landier, andiron, ostie) . Faut-il y voir une seimple coïncidence où faut-il établir des connexions entre ces mots. Et si connexion il y a, qu’a voulu nous dire Henri Boudet ? Faut-il trouver une connexion d’une direction (landier est à droite de « ossoula, tomber de tout son long) ? Faut-il relever les numéros de pages des dictionnaires ? Faut-il relever les numéros de reports de commentaires en bas des pages ? Comment faut-il l’interpréter ? Comment lire ceci ? La sparterie est la fabrication d’objets à partie de fibres végétales dures (l’alfa ou le spart). Les romains pratiquait la parterie. Cette technique remonte au néolithique. Le mot « spatarrad » fait aussi penser à « pétarader ».

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

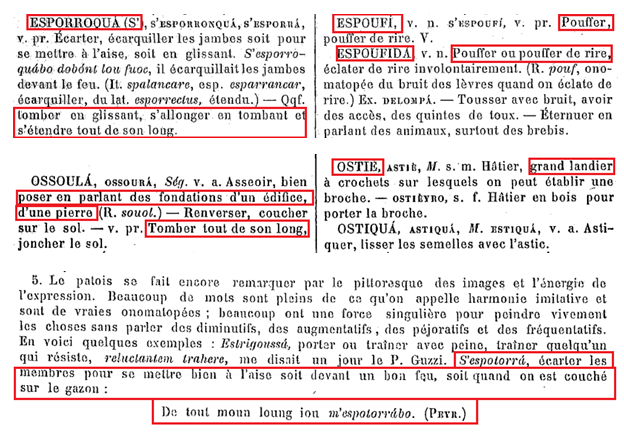

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

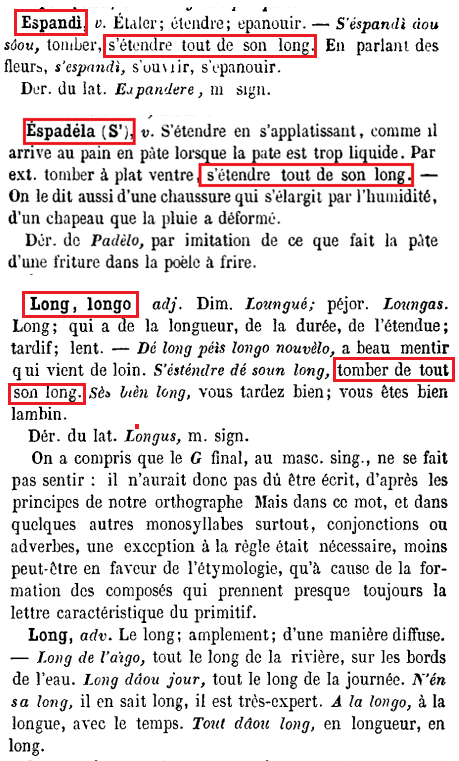

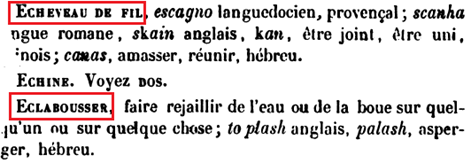

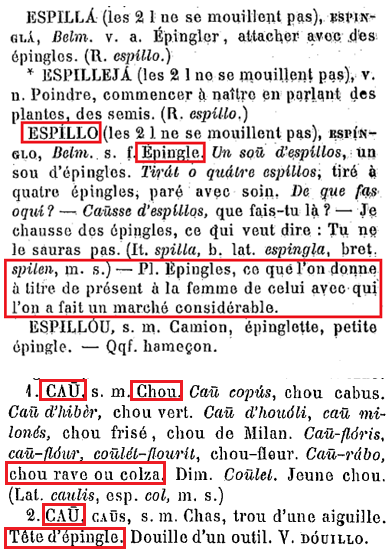

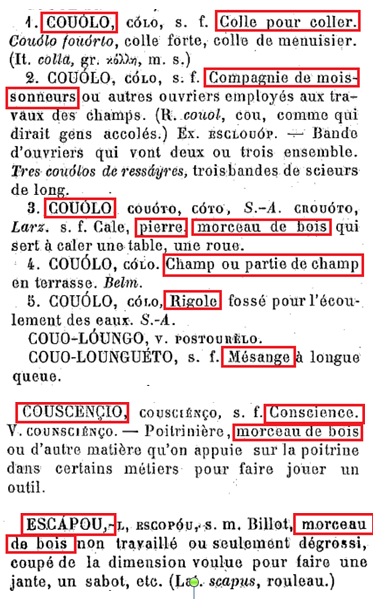

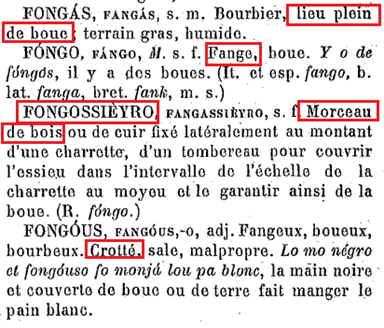

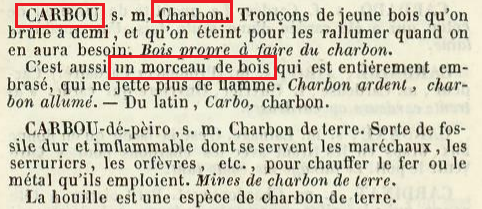

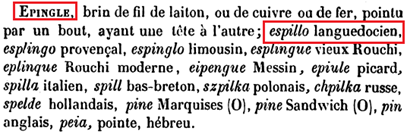

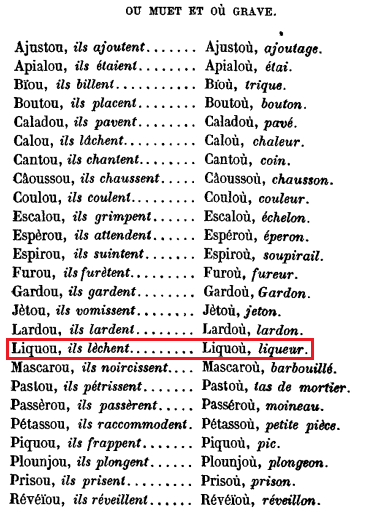

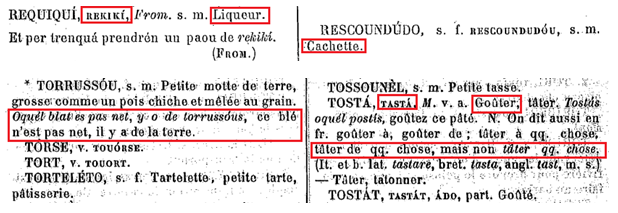

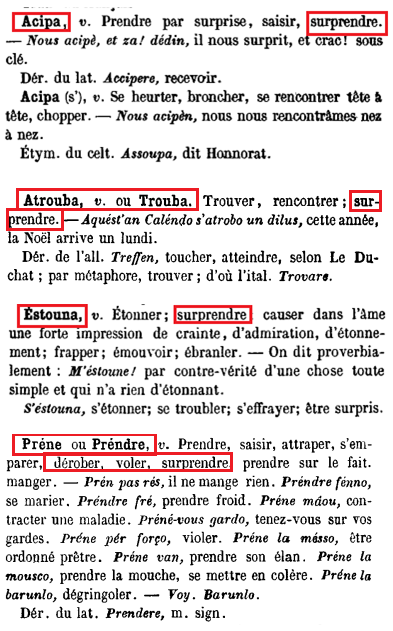

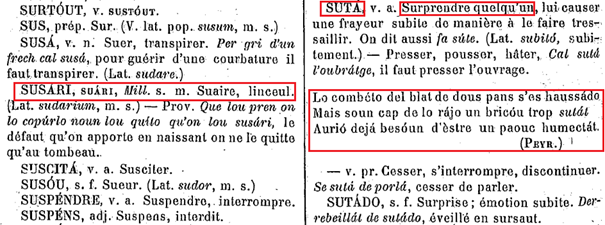

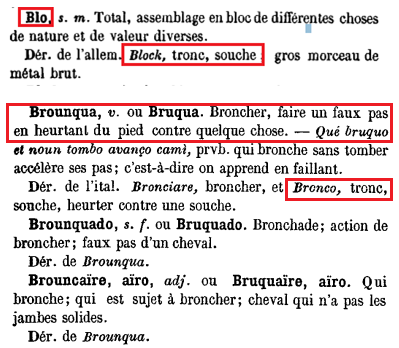

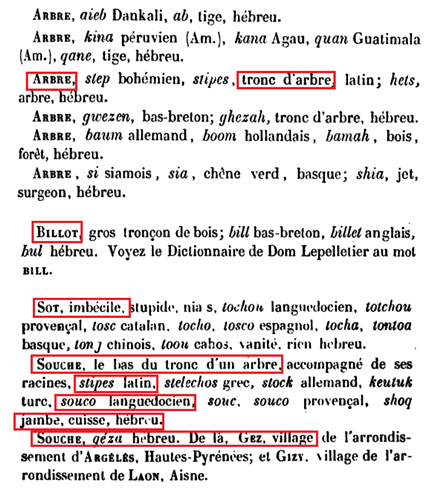

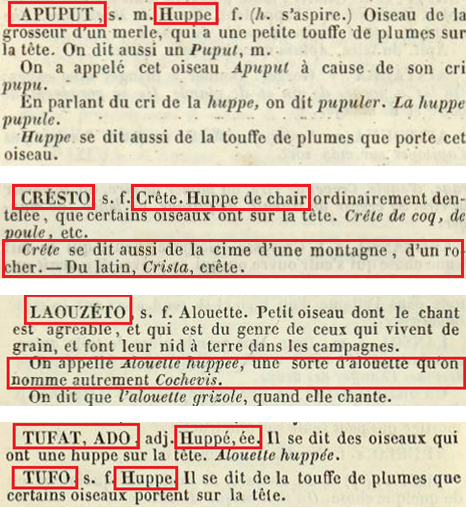

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Spillo/Spill

![]()

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, ene épingle se dit « espingo » ou « espingeto » et pas du tout « spillo ». Dans les jeux d’enfants, l’argent non réel, est appelé « les épingles ». Dans la définition du « estréna (étrennes) » on lit « donner des étrennes au jour de l’an, donner le pourboire ou les épingles aux servantes d’auberge ». Le mot « espigno » très proche phonétiquement de « espingo » signifie « épine ». « Espigo » est un épi dans les cheveux et la définition dit « épi, tête du tuyau de blé ». « Espigno » vient du latin « spina » et « espigo » vient du latin « spica ». Nous avons 3 couples de mots proches : en français épingle/épine, en languedocien espigo/espigno, en latin spina/spica. Le mot qui précède « espigneto » est « caïna » qui signifie « piquer à coups d’épingles ». Il est un dérivé de « Caïn, Caïno » qui signifie « tatillon, qui se plait à tourmenter ». Encore une fois, comme ne pas penser au personnage biblique « Caïn » ?!

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « épingle » se dit « espillo ». Nous trouvons l’expression « Je cahausse des épingles » qui signifie « tu ne le sauras ». « Les épingles » peuvent signifier « ce que l’on donne à titre de présent à la femme de celui avec qui l’on a fait un marché considérable ». Dans la définition du mot « espillo » il est indiqué que les 2 « L » ne se mouillent pas. Je ne sais pas ce que cela signifie et la formule me parait bien étrange. Et le terme « qui ne se mouille pas » est une définition de mots croisés. Faut-il y avoir un mot caché ? En faisant une petit recherche sur Fsolver, plusieurs mots sont proposés et celui qui attire mon attention est « omble ». C’est un poisson d’eau douce de la famille du saumon. Il se décline aussi en « omble-chevalier ». Dans la définition du mot « omble », il est dit qu’il ne faut pas le confondre avec un autre poisson qui s’appelle « Ombre ou ombre commun ». Maximin D’hombres, vous connaissez ? Je n’ai pas trouvé de personnage historique ou literraire qui se nommerait « chevalier de l’ombre » du 19e siècle ou avant. Il y a bien « Le templier de l’ombre » et « L’ombre des templiers » mais ce sont des œuvres littéraires du 21e siècle. « Tête d’épingle » se dit « cau ». Et « cau » signifie aussi « chou »

Nous trouvons le mot « couolo » qui a pour définition « morceau de bois qui sert à caler une table, une roue », ce peut être « une cale ou une pierre ». « Couolo » signfie aussi « colle, compagnie de moissonneur, rigole pour écouleur l’eau, mésange à longue queue ».Encore une fois nous rencontrons « rigole » !

« Couscençio » signifie « conscience » et « morceau de bois pour jouer d’un outil ou d’un instrument »

« Escapou » signifie « billot, morceau de bois non travaillé ».

« Fongossieyro » est « un morceau de bois ou de cuir fixélatéralement au montant d’une charrette ». « Fongous » signifie « boueux, crotté », « Fongas » signifie « lieu plein de boue ».

« Fumorel » signifie « fumeron, petit morceau de bois, de charbon non entièrement brulé qui jette de la fumée dans un réchaud ».

« Lesto » signifie « goupille, petit morceau de bois aplati ».

« Tolouos » signifie « morceau de bois attaché à une clé, billot ». Comment ne pas penser à « Toulouse » !?

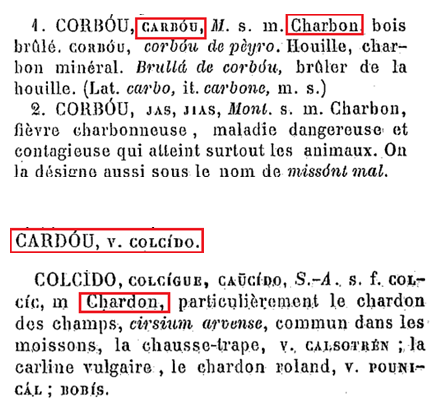

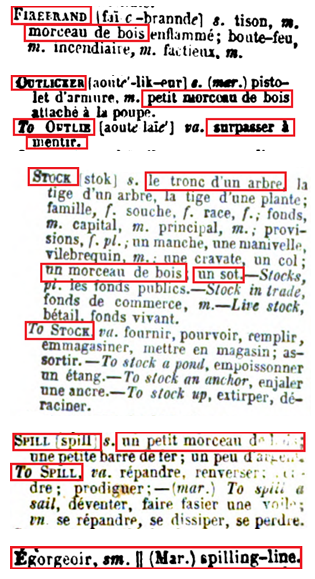

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, dans la définition du mot « carbou » qui signifie charbon, nous avons « un morceau de bois ». Il n’y a qu’une lettre pour passer de « charbon » à « chardon » et de « carbou » à « cardou ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Spill » signifie effectivement « un petit morceau de bois ». « To spill » signifie « répandre, renverser, prodiguer ». « Spilling-line » signifie « égorgeoir ». « Firerand » signifie « tison, morceau de bois enflammé ». « Outlicker » signifie an maritime « petit morceau de bois attaché à la poupe » Le mot qui suit est « outlie » qui signifie « surpasser à mentir » « Stock » signifie « tronc d’arbre, morceau de bois, un sot » et « fournir, pouvoir, remplir, emmagasiner » « Epingle » se dit « pin ». Et comme nous l’avons déjà vu l’arbre, le pin se di « Pi » en lanquedocien. Pi : 3,1415 !?

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, quelqu’un de têtu est « une épingle ».

En synthèse, pour le couple « Spillo / Spill » , nous retrouvons comme thématique :

- « Epingle » dans le sens étrennes ou poure-boire

- « Toulouse » en tant que lieu géographique

- « L’ombre » en tant que poisson

- « Pin » en tant qu’arbre

- « Pi » en tant de constante mathématique

- « Le charbon » en tant qu’objet

- « Le cardou » en tant que lieu géographique

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

![]()

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

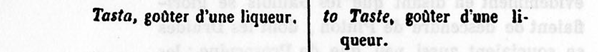

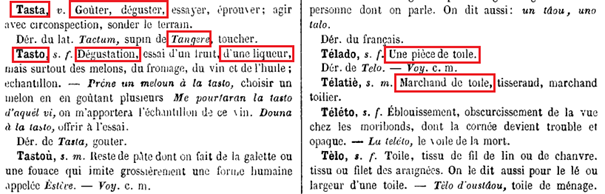

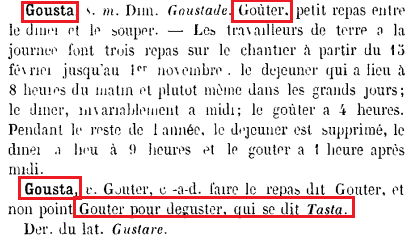

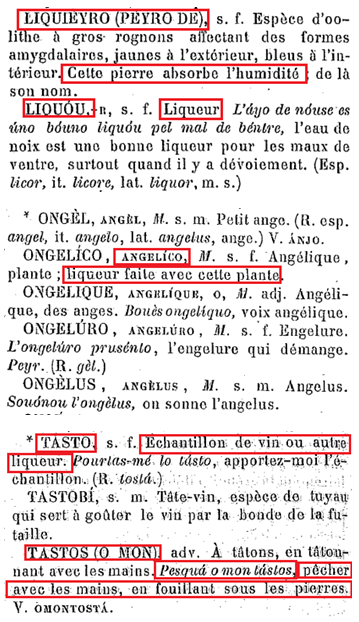

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Tasta/to taste

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « goûter » se dit « tasta ». Mais la dégustation d’une liqueur se dit « tasto ». « Tasta » vient du latin « tactum, supin de tangere ». Faut-il interpréter « tangere » par « la ville de Tanger » ou par la phrase que Jésus ressuscité aurait dit à Marie Madelaine « noli me tangere (ne me touche pas) » ? En regard de ces 2 mots, nous avons les mots « telado » qui signifie « une pièce de toile » et « telatie » qui signifie « marchand de toile, tisserand ». « goûter » se dit aussi « gousta » mais il est que déguster se dit plutôt « tasta ». Dans le préambule du dictionnaire, on lit que « Liqoù » signifie « liqueur » et « liqou » signifie « ils lèchent ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « tosta, tasta » signifie « goûter, tater… en français, on dit tâter à quelquechose, tâter de quelquechose, mais non tâter quelque chose ». En regard du mot « tosta, tasta », nous avons le mot « torrussou » qui est utilisé dans l’expression « oquel blaat es pas net, y o de torrussous » qui signifie « ce blé n’est pas net, il y a de la terre ». Le mot « tasto » signifie « échantillon de vin ou autre liqueur ». »O mon tastos » signifie « à tatons ». Nous trouvons l’expression « pesqà o mon tastos » qui signifie « pêcher avec les mains, en fouillant sous les pierres » Le mot « requiqui, rekiki » signifie « liqueur ». Le mot est assez amusant phénétiquement pour ne pas s’y attarder. Tout le monde connait l’expression « c’est tout rikiki » pour dire que c’et tout petit. « Angelico » est une liqueur fait avec le plante du même nom. « Liquou » signifie « liqueur ». « Peyro de liquieyro » est une pierre (oolithe) qui absorbe l’humidité.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to taste » signifie effectivement « goûter dune liqueur ». « To taste » signifie aussi « goûter, savourer, tâter ». Nous n’avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent avec « to taste ». Je n’ai pas trouvé de jeu de mots phonétique, ni visuel, sauf… En regard des mots « taste », « to taste » et tous les mots qui suivent dériver de « taste », nous trouvons « tarsus » pour « tarse », « tartar, habitant de la tartarie, (en poésie) l’enfer » et surtout « tartan, étoffe de laine à carreaux dont s’habillent les habitants du nord de l’écosse ». Le tartare est le lieu de châtiment dans les enfers dans la mythologie grecque. Le tartare est l’équivalent de l’enfer où vivent les anges déchus dans la religion chrétienne.

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, nous retrouvons le mot « tasta en loquedocien » dans la définition du mot « tater » qui signifie « goûter ». Par contre, dans la traduction du mot « goûter », nous neretrouvons pas « tasta ».

En synthèse, pour le couple « Scaouda / Scald (skauld) » , nous retrouvons comme thématique :

- « Tanger » en tant que lieu géographie

- « Tarse » en tant que lieu géographique

- « Paul de Tarse, ou Saint-Paul » en tant que personnage biblique

- « Tartare, enfers » en tant que lieu de la mythologie grecque

- « Tartare, enfer » en tant que lieu de la religion chrétienne

- « tartan, motif à carreau écossais » en tant qu’habit

On tombe une fois encore par hasard sur ce tartan, motif à carreau écossais. Est-ce qu’il faut trouver phonétiquement « un test » ? Henri Boudet nous « teste »-t-il ou nous dé« teste »-t-il ?

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

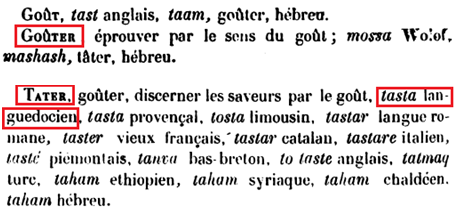

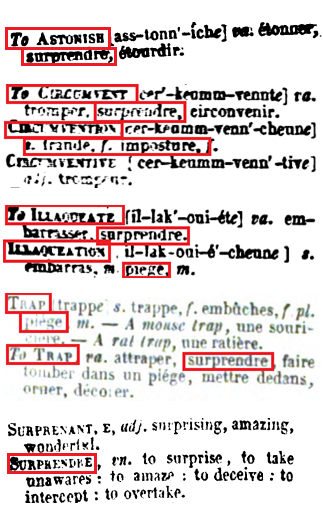

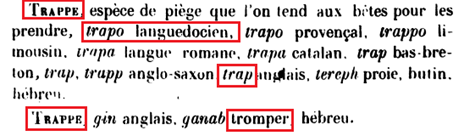

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Trapa/ to Trap

![]()

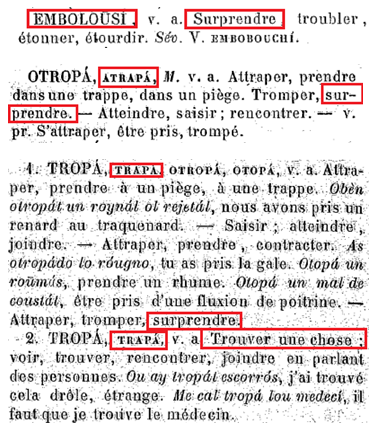

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « trapa » signifie « attraper, prendre à un pied », c’est son sens premier. Il signifie aussi « surprendre » mais c’est loin d’être le sens le plus usité. « trapa » signifie aussi « trouver une chose ». « surprendre » se dit aussi « emboulosi », « atrapa », « suta ». Le sens de « suta » c’est « surprendr qulqu’un pour le faire sursauter ». Le proverbe suivant est cité : « Lo combéto del blat de dous pans s’es haussâdo Mais soun cap de lo râjo un bricôu trop sutât. Auriô déjà besôun d’èstre un paouc humectât » En regard du mot « suta », nous trouvons le mot « susari, suari » qui signifie « suaire, linceul ». « surprendre » se dit « acipa », « atrouba, trouba », « estouna », « prene, prendre », susprene ». Dans la définition du mot « atrapa » qui signifie « attraper, tromper, duper », on nous dit quil dérive du vieux latin « trappa ». « Atrapo « est uine tricherie ou fourberie innocente et par pure plaisanterie. Le poisson d’avril est une atrapo ». « Cago-trépo » signifie « chausse-trappe ». C’est une plante dont le nom latin est « centaurea calcitrapa ». Nous retrouvons le « trapa » dans son nom. Et l’autre nom de la « chausse-trappe » est le « chardon étoilé ». Comme nous l’avonsd déjà vu, « chardon » se si « cardou » en languedocien.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « surprendre » peut se dire « to astonish », « to circumvent », « to illaqueate », « to trap ». « Circumvention » signifie « fraude, imposture ». « illaqueation » signifie « piège ». « trap » signifie « embûches, piège ». Est-ce que Henri Boudet connaissait quelqu’un qui pour lui ne devait pas occuper les fonctions qu’il occupait (imposture) mais qu’il lui avait tendu un piège pour le démasque ou au contraire c’est cette imposteur qui ne pouvait pas être dénoncé et c’est Henri Boudet qui se sentait piégé ? Nous sommes dans un vrai roman policier ! Mais dans la partie française, « surprendre » ne se dit d’aucune des manières dont on l’a vu dans la partie anglaise du dictionnaire. C’est très surprenant ! C’est le cas de le dire ! « Surprendre » se dit « to surprise, to take unawares, to amaze, to deceive, to intercept, to overtake ».

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, Le mot « surprendre » est absent de ce dictionnaire. Mais au mot « trappe » nous avons la définition « espèce de pièce que l’on tend aux bêtes pour les prendre, trapo en languedocien »

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, Dans le jargon des ouvrier « surprendre » se dit « egnaffer ». « Arquepincer » signifie « dérober adroitement ou prendre, surprendre avec adresse ». « Surprendre » peut donc signifier « voler ».

En synthèse, pour le couple « Trapa / to Trap (skauld) » , nous retrouvons comme thématique :

- « Une plaisanterie » en tant qu’acte visant à se moquer

- « Un piège, une chausse-trappe »

- « Chardon » en tant que plante

- « Le Cardou » en tant que lieu géographique

- « Une imposture » en tant qu’un acte de tromperie

- « Voler » en tant qu’action

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

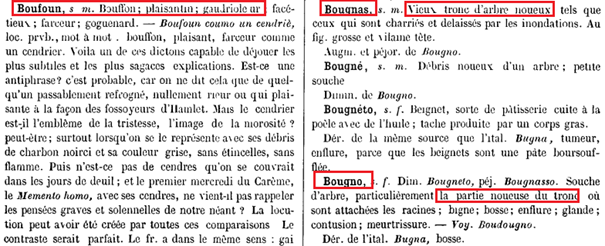

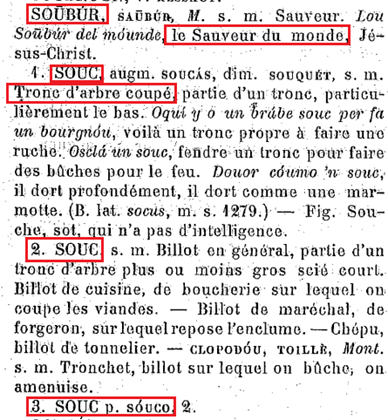

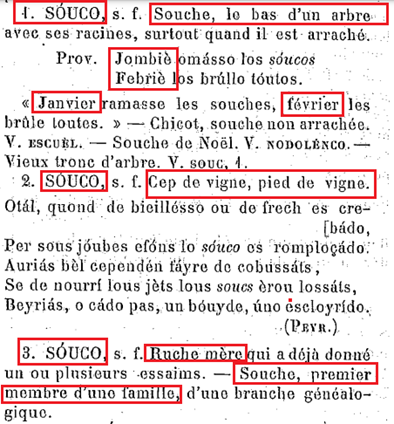

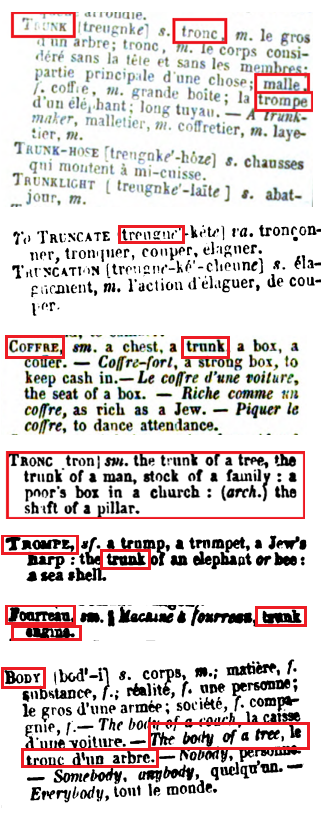

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Trounko/Trunk (treugnk)

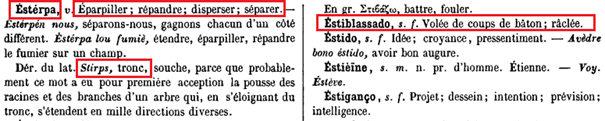

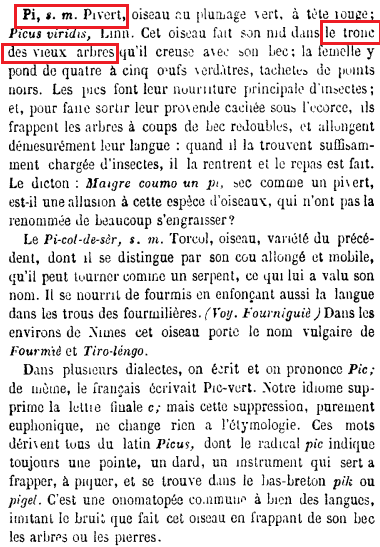

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, dès le premier mot ou plutôt la première lettre, le « a », nous avons toute une explication sur les origines et l’évolution du dialecte languedocien. Il est curieux de voir que l’héritage du celte vient du « vieux tronc celtique » et il est nommé ainsi plusieurs fois dans le dictionnaire. Comment ne pas être interpellé par cette formule quand on lit un livre dont une partie sur nomme « la vraie langue celtique ». Dans la définition de la « Lengo d’O », la langue d’Oc, nous avons encore une fois un très long exposé historique des origines, des altérations et des exportations de la d’Oc. Il ne suffit que d’une lettre pour que le « lengo d’O » deviennent un « lingot d’or ».

Ce qu’il faut retenir, le latin s’est mélangé avec les cultures, les idiome et dialectes locaux tout en gardant certains origines celtes. C’est dans le sud, dans la gaule narbonnaise que le vi apparaitre la première langue unifiée : le roman. C’est en 841, que le serment réciproque entre Louis le germanique et Charles le chauve écrit en roman fut l’acte politique historique qui marqua officiellement le roman comme langue nationale.

La Langue d’Oc est une langue à part entère, forte et vivre à l’inverse de la langue d’Oil du nord de la Loire. La langue d’Oc est une langue à part entière, et non un patois. Les patois qui en découlent sont le toulousain, le gascon, le provençal, l’auvergnat, le cévenol ; le raiol.

« Blo » qui signifie « total, assemblage en bloc de différentes choses de nature et de valeur diverses », dérivé de l’allemand « block, tron, souche »

« Bougnas » signifie « vieux tronc d’arbre noueux ». En regard du mot « bougnas » nous avond le mot « boufoun », qui signifie « bouffon, plaisantin, gaudriauleur »

« Bougnou » est « tronc d’arbre creusé dans lequel on met les abeilles »

« Bougno » est « la souche d’arbre, partie noueuse du tronc ». A côté de tous ces mots nous tronvons « Bouria » qui signifie « fouillet profondément la terre ».

« Brounqua » ou « bruqua » signifie « broncher, faire un faux pas en heurtant du pied contre quelquechose ». Il est dérivé de l’italien « Bronco » qui signigie « tronc ».

« Bu » signifie « chicot d’arbre », dérivée de la basse latine « buca » qui signifie « tronc »

« Cabasso » signifie « tronc d’arbre étété» dérivé de l’espagnol « cab » qui signifie « tête ». « Cab » fait penser à « cap » et au « cap de l’homme » !

Le mot qui précède « cabasso » est « cabas » sui signifie « cabas, panier de sparterie dont se servent les cuisinières ». Comment ne pas rapprocher « sparterie » avec « spatarrad » ?!

Renvoi sur « Candou » qui se trouve au niveau du mot « cambi » qui signifie « abonnement avec un maréchal pour ferrer les chevaux d’une ferme ». Le mot qui suit est « cambo » qui signifie « jambe ». « Cambo » est un mot que l’on a déjà vu !

« Canaou » signifie « chenau, tronc d’arbre creusé pour conduire les eaux d’irrigation ». Le mot qui précède est « canaio » qui signifie « canaille ».

« Esterpa » signifie ‘éparpiller, répandre, disperses, séparer » dérivé du latin « stirps » qui signifie « tronc ». Etonnant ! « stirps » n’a pas trop une consonnance latine.

A droite du mot « esterpa » nous avons le mot « estiblassado » qui signifie « volée à coup de bâtons, raclée ». Nous avons déjà eu à faire à cette volée de coups da bâtons.

Nous retrouvons le mot « tronc des vieux arbres » dans la définition du mot « Pi » qui signifie « pivert ». « Pi » encore lui !

« Sou » signifie « gros billot de bois, grosse pièce d’un tronc d’arbre »

« Soucarel » qui signifie « champignon » et « soucaras » qui signifie « billot de grosse dimension » sont dérivés du mot « sou, tronc d’arbre »

« Touradouiro » signifie « passe-partout » qui est une scie à 2 manches. Il dérive du mot « torou » qui signifie « tronc »

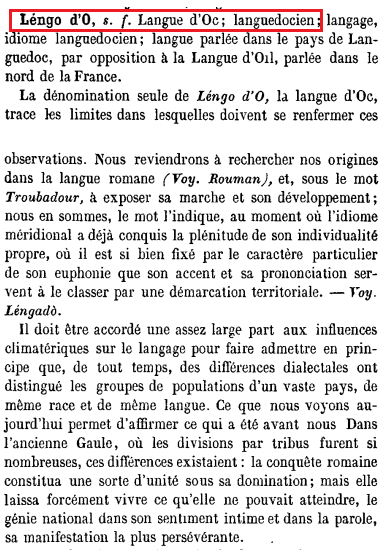

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « Combo, cambo » signifie « pied », « pied d’un arbre » signifie « tronc ou tige ».

« Pesouot, pesot » signifie « tronc d’un jeune arbre ». Le mot qui suit est « pesqua » qui sifnigie « pêcher », « pesquà o lo ligna » signifie « pêcher à la ligne »… le fameux « to angle, pêcher à la ligne ». « Pesqua » signifie aussi « recevoir l’eau dans la chaussure ».

« Repouso » signifie « arbre ébranché, vieux tronc ».

« Souco » signifie « souche, la bas d’un arbre ». « Souco »signifie aussi « cep de vigne, pied de vigne ». « Souco » signifie « ruche mère, premier membre d’une famille »

Encore un étrange proverbe : « janvier ramasse les souches, février les brûle toutes ». Dans l’énumération des mois, nous avons un mois de février où la fonte des glaces est associée. Très étrange. Et dans ce dicton « février les brûle toutes » ! Très étrange aussi.

« Troun, trounc » signifie « écharde, épine ». Il est rarement utilisé dans le sens « tronc d’arbre ».

« Trounc » est un « tronc d’église » et rarement « tronc d’arbre », dérivé du latin « truncus ».

Le mot qui se rapproche le plus de « trounko » est « Trouncho »

« Trouncho » signifie « Personne qui manque de sens et surtout de tact (Ce mot est utilisé dans le canton de Séverac-le-château) ». Cette mention ne peut qu’attirer notre attention. Tout de même curieux que ce mot soit à attribué à un canton spécifique comme cela !

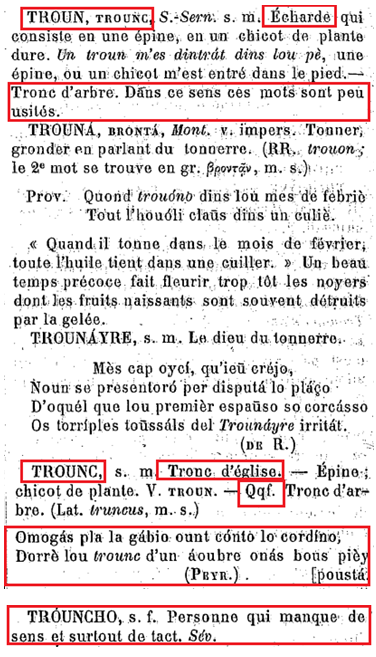

Dans les dictionnaires précédent, nous avons vu dans plusieurs définitions qu’un gros tronc d’arbre coupé est appelé « billot ». Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, je suis tombé par harsard sur le mot « Bioou ». « Bioou » n’est pas seul. C’est « Bioou de nostré-Ségné (de notre seigneur) ». C’est un insecte noir et rouge qui s’appelle « Lygée » qui ressemble à la coccinnelle mais en allongé. On nous dit qu’il ne faut pas le confondre avec le « bolo-guiraout » qui est la coccinelle, nommée aussi la bête à bon-dieu. Ce point sur le « bioou » est assez étrange pour qu’il soir relever.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « trunk » sgnifie « tronc », « coffre », « trompe ». Cela peut être le tronc d’un arbre ou d’un homme. Le tronc peut être la boite des pauvres dans les églises. Le « tronc » en généalogie est utilisée pour les familles. Le « tronc » est en architecture « the shaft of the pillar » (le tronc d’un pilier). Nous retrouvons l’expression « un, deux et trois pillards (pillars) un peu plus long dans LVLC. La trompte d’un éléphant ou d’une abeille. « horn » est la trompe de l’éléphant. « hornet » est le frelon. The green hornet vous dit certainement aquelque chose (le frelon vert). Comme « trunk » est écrit en phonétique, j’ai cherché un mot homophone mais je n’en ai pas trouvé. Je pense qu’il en existe un mais que je n’ai pas trouvé. Cela pourrait être « trunc » qui existe de nos jours mais pas dans le dictionnaire. « To trunc » a le même sens que « to truncate » sui signifie « tronçonner, tronquer, couper, élaguer ». En poursuivant mes recherches, j’ai relevé que « Le tronc d’un arbre » se dit en anglais « the body of a tree ». « Stock » signifie « tronc d’arbre, famille, souche, race, capital, principal, manivelle, vilebrequin, cravate, col, morceau de bois, sot. « Stub » et « stump » signifient « tronc » Côté anglais-français du dictionnaire, « Bole » signifie « tronc d’un arbre » et c’est aussi une unioté de mesure de volumes : 1 bole = 6 boisseaux, 1 boisseaux = 8 galons. Côté français-anglais du dictionnaire, nous trouvons le mot « pole » qui signifie « tronc d’arbre » et représente aussi une mesure de longueur : 1 pole = environ 5 aunes (environ 6 mètres), 1 aune = 3 pieds, 7 pouces, 8 lignes de Pied du Roy (environ 118,84 cm). Aune du Roy ou Aune de Paris est définiti dans un édit de 1540, sous le règne de François 1er . Ce « bole » et ce « pole » qui signifient tous les deux « tronc d’arbre » respectivement en anglais et en français et une unité de mesure côté anglais et côté français, c’est un sacré hasard ! On pourrait même dit que c’est un sacré coup de bol ! On aurait même pu dire un coup de Paul si Boudet s’était prénommé ainsi !

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, dans la définition du mot « souche », nous avons « le bas du tronc d’un arbre…, stipes, en latin, souco, en languedocien, shoq, jambe, cuisse, en hébreu. « Souche » se dit « geza » en hébreux, de là « gez », village de l’arrondissement d’Argelès, Hautes-Pyrénées, et « Gizy, village de l’arrondissement de Laon, dan l’Aisne »

En synthèse, pour le couple « Trounko / Trunk (treugnk) » , nous retrouvons comme thématique :

- « Jambe » en tant que partie du corps

- « Tronc » en tant que partie du corps

- « Tronc des pauves à l’église » en tant qu’objet

- « Tronc » en généalogie ou anthopologie

- « Trompe » d’un éléphant en tant que partie du corps

- « Tromper » tromper en tant qu’action

- « Coffre » en tant qu’objet

- « Bête à bon-dieu » en tant qu’insecte

- « Gez » en tant que lieu géographique

- « Gizi » en tant que lieu géographique

- « Bole » en tant qu’unité de mesure de volume (6 boisseaux, 1 boisseau = 8 gallons)

- « Pole » en tant qu’unité de mesure de longueur (5 aunes, 118 cm x 5 = 5,9 m)

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

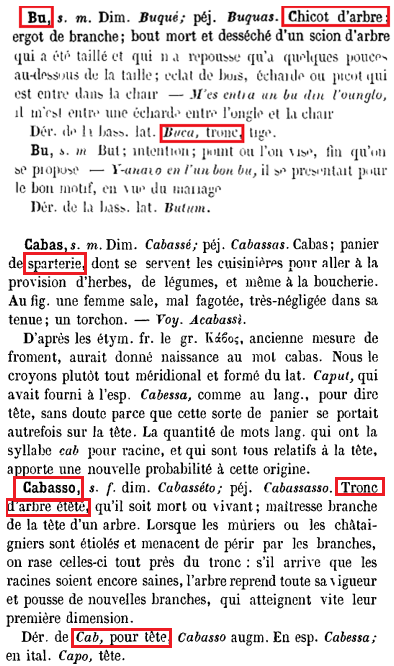

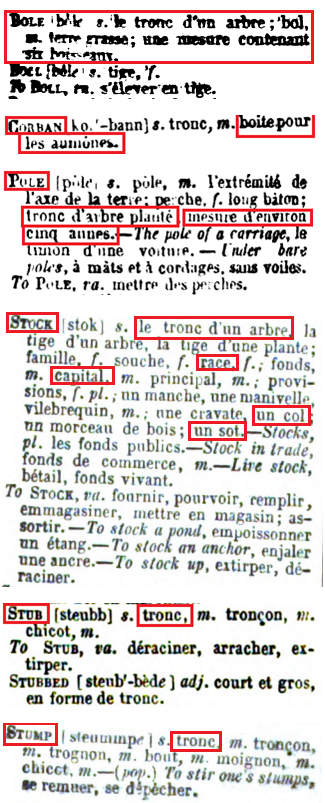

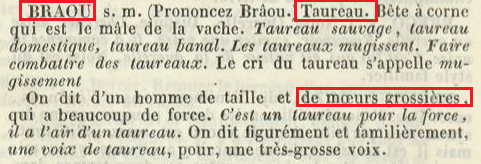

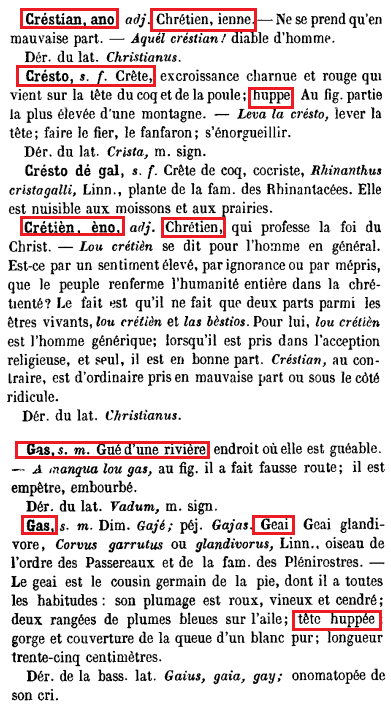

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Trullo/Trull

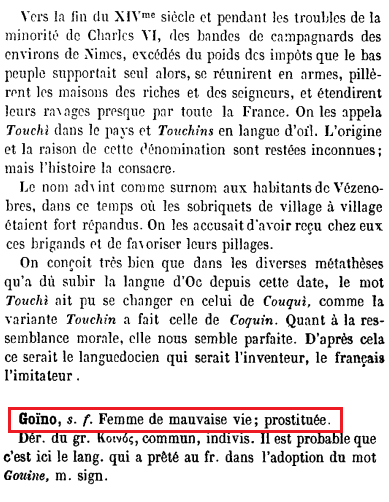

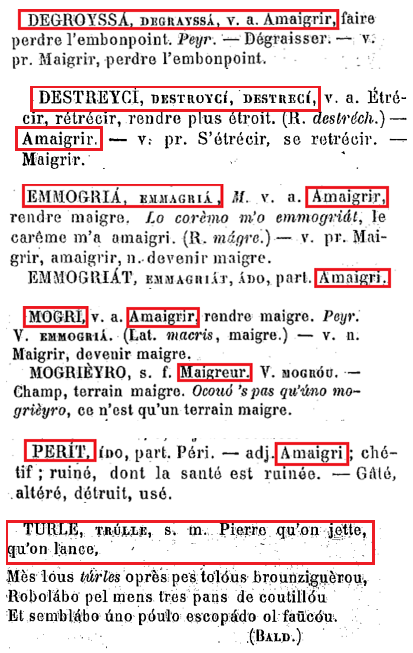

![]()

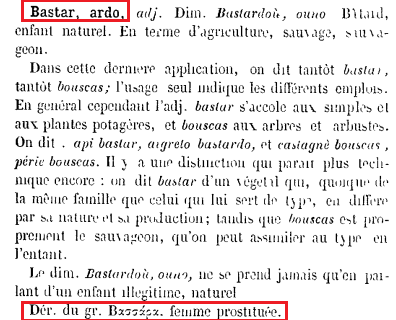

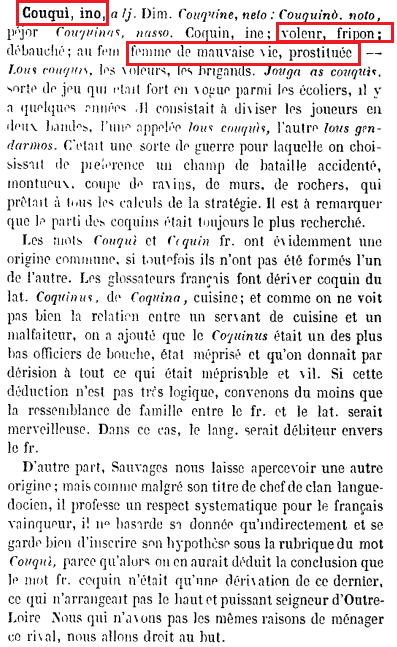

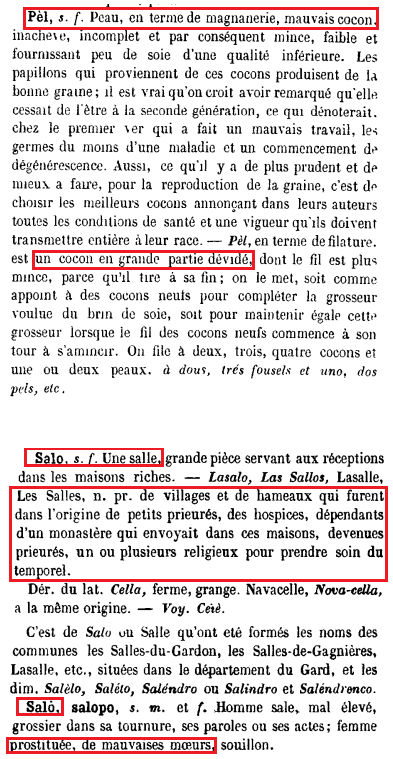

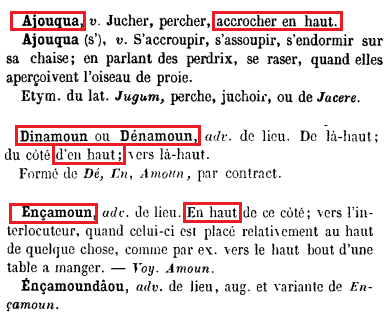

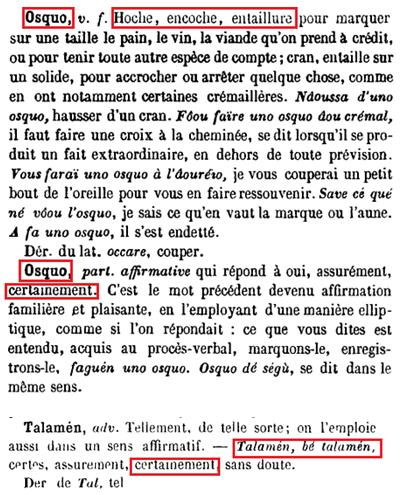

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, dans la définition du mot « bagasso ! », nous avons une référence au mot français « bagasse » qui signifie « prostituée » alors que « bagasso ! » n’a rien à voir. C’est une interjection qui signifie littéralement « Ah ! bien oui, je t’en souhaite ! Va-t’en voir s’ils viennent ! Cela ne vaut rien. » « Batardo » signifie « batard, enfant naturel », dérivé du grec qui signifie « femme prostituée ». « Coquino » signie « coquin, voleur, fripo » mais au féminin, il signifie « femme de mauvaise vie, prostituée ». « Gouino » signifie « femme de mauvaise vie, prostituée ». « Pèl » signifie « Peau, enveloppe du corps de l’animal ». En langage libre, « pèl » signifie « prostituée que le français, dans le même stype, appelait aussi peau ». Dans la magnanerie (élevage du vers à soie), « peau » désigne « un mauvais cocon ». « Salo, slopo » désigne « un homme sale et grossier ou une femme prostituée de mauvaise mœurs ». « Salo » signifie « salle ». « Les salles » sont des noms de villages et de hameaux qui furent dans l’origine des petits prieurés, des hospices, dépendants d’un monastère qui envoyait dans ces maisons, devenus prieurés, un ou plusieurs religieux pour prendre soin du temporel ». « Emmaigresi » signifie « faire maigrir, diminuer de volume l’épaisseur d’une pièce de charpente, d’une pierre de taille ». Cela fait penser au « lapidaire » qui taille les pierres précieuses. Et cela fait penser à « lapider », la sanction des prostituées et femmes adultères dans l’ancien testament. « Maigre, maigro » signifie « maigre ». « Maigre » est « la partie de la chair où il n’y a pas de graisse ». Juste avant ce groupe de mots, nous trouvons le mot « émino » qui signifie « mine, mesure de capacité des solides », 1 émino = 8 boisseaux. Nous retrouvons une notion de mesure, le boisseau et nous trouvons « la mine »

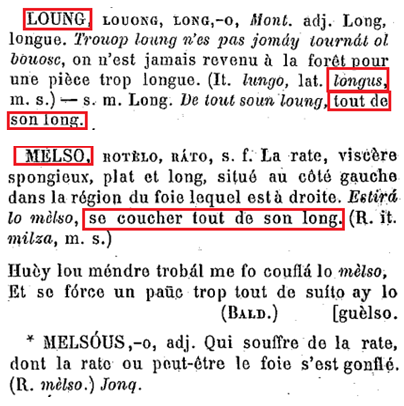

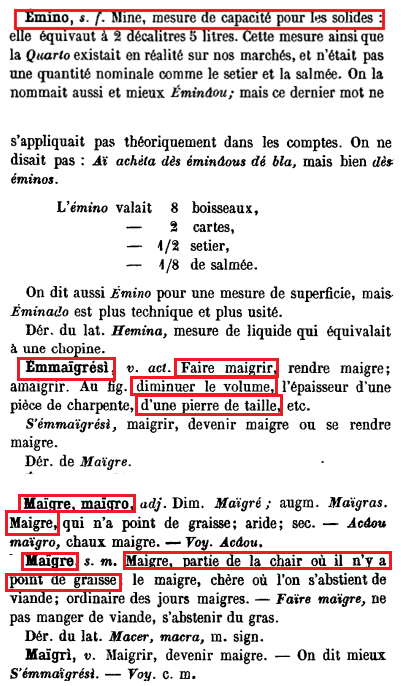

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « Amaigrir » se dit « degroyssa, destreyci, mogri ». « Amaigri » se dit « perit ». « Trulle » est « une pierre qu’on jette, qu’on lance ». « Fochouyro » signifie « sichure, trident, femme de mauvaises mœurs ». « s’encotorine, s’encatarina » signifie « boire un peu trop en parlant des femmes. Cevien qui vient de « cotorino » qui signifie « catherine ». Il fait référence au mot français « catin » pour une « femme de mauvaises mœurs ». En dans la définition du mot « couina » qui signifie « crier d’une vois aigüe » mais qui rappelle tant le « gouine » français et « gouina » languedocien !. Dans la définition du mot « couina » nous avons le dicton « Per Sento-Cotorino (23 novembre) lou pouorc couïno » qui signifie « A partie de la Sainte-Catherine, on tue les porcs gras ». Et si on prend la référence dans le dictionnaire de Maximin d’Hombres, pour « catarino » qui signifie « Catherine, femme babillarde (qui parle trop), médisante ». et « Catarino » signifie « cathares. Ce nom fut donné à des religionnaires séditieux de Montpellier, en 1617, parce qu’ils se rassemblaient dans le cimetière de Sainte-Catherine ». Faut-il comprendre qu’Henri Boudet veut nous dire que les cathares étaient des prostitués ? Il se sont prostitués en adorant un dieu d’une manière qu’il ne fallait pas ? Petit rappel : On retrouve ce terme de « prostitué » très souvent dans l’ancien testament. Du moment que le peuple d’Israël se tournait vers d’autres dieux, aux yeux de « yavhé » le peuple d’Israël s’était prostitué.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, nous retrouvons la définition « homme de taille et de mœurs grossières » pour « braou » qui signifie « taureau ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « trull » signifie « prostituée ». Cela se dit aussi « quean » et « strumpet ». « Quean » signifie exectement « femme de mauvaise vie ». Elle se rapproche phonétiquement de « Queen », « reine ». « Trulle » est un boudin niçois fabriqué avec du sang de porc et des blettes. Dans le dictionnaire, « trull » se dit en français « gouine ». On dirait plutôt aujourd’hui « lesbienne » plutôt que « prostituée ».

En synthèse, pour le couple « Trullo / Trull » , nous retrouvons comme thématique :

- « Prostituée » en tant que personne

- « Sainte-Catherine » en tant que personnage

- « Cathares » en tant que personnes des mouvements religieux dissidents

- « Mine » en tant que mesure de longueur

- « Pierre » en tant que minerai

- « Cocon de soie » en tant qu’objet

- « Amaigrir : diminuer le volume d’une pierre, le travail du lapidaire

- « Lapider, jeter des pierres » en tant qu’action

- « Lapidation » en tant que sanction de femmes adultère et prostituée dans la Bible

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

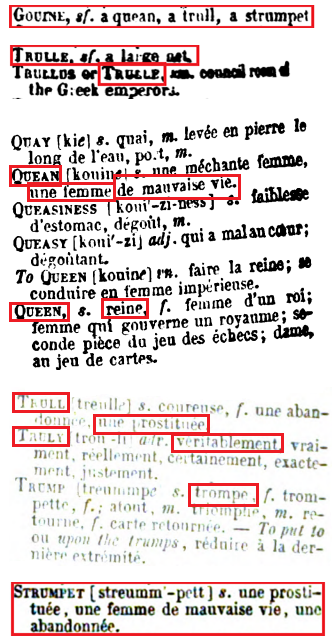

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Up/Up (eup)

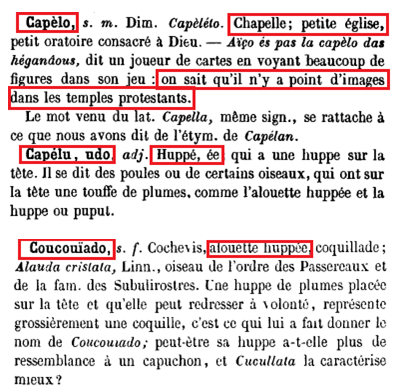

![]()

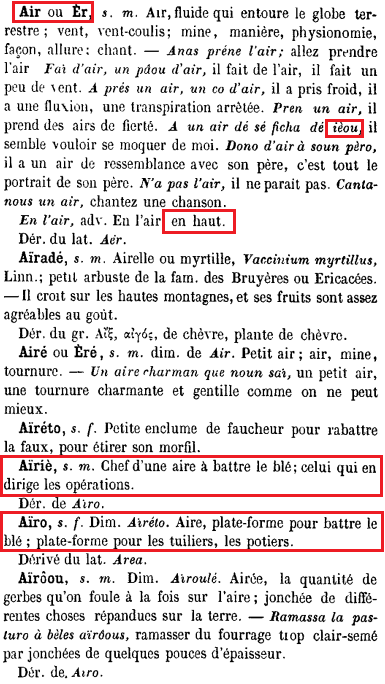

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « aïlamoun » signifie « vers la montagne, du côté d’en haut ». On dirait « en amont » en françait, par opposition à « en aval ».

« air, èr » signifie « air ». « En l’air » signifie « en l’air, en hau ».

« ajouqua » signifie « jucher, percher, accrocher en haut ». Nous retrouvons ce mot « ajouqua / ajouka » que nous avons vu plus tôt dans la liste des mots de ce tableau

« Dinamou, Dénamoun » signifie « de là-haut, du côté d’en heaut, vers le haut »

« Ençamoun » signifie « en haut, de ce côté ».

« Enlevea » signifie « enlever, lever en haut, emporet, dérober, ravir ». On nous cite l’expression « Lou diable d’enlève ! » qui signifie « Que le diable t’emporte ! »

« En-naou » singifie « en haut »

« Nâou » signifie « haut, élevé ». Il signifie aussi « auge où les charcutiers échaudent les pors ; auge à pourceaux, ordinairement creusé dans un tronc d’arbre ; fosse au tan où l’on fait macérer les peaux ; auge de moulin à foulon ; bateau, navier, vaisseau ».

« Penja » signifie « prendre, suspendre, attacher en haut une chose par une de ses parties, à un mur, à une branche d’arbre, à un plancher ».

« Se penja » signifie « se suspendre, se pendre, se suicider par la pendaison ».

« Planta » signifie « gerbes dressées côte-à-côte sur l’aire, les épis en haut et formant une arène circulaire sur laquelle ont fait piétiner les chevaux pour dépiquer le blé ». La définition nous parle ! « Planta » signifie aussi « planter », dérivé du latin « plantare ».

« Upo » singifie « huppe, et par extension les sourcils et les cils ; on dit d’une personne affable, percluse ». En regard du mot « upo », nous avons le mot « usso » qui signifie « sourcil ».

Où se trouve la « huppe » ? « En haut » de la tête !

Nous retrouvons aussi « le sourcil », « eye-brow » en anglais et « braou » en languedocien sui signifie « taureau ». Et pour finir « percher en haut » sui se dit « ajouqua ».

Nous avons « up », « ajouka », « sourcil », « braou » ! 4 en 1 !

« Capulu, capeludo » signifie « huppée, quelqu’un qui a une huppe sur la tête. Il se dit des poules et de certains oiseaux, qui ont sur la tête une touffe de plumes, comme l’alouette huppée et la huppe ou puput ». Après avec vu le mot « prostitué », on trouvement maintenant, le mot « puput » !

« Coucouïado » signifie « cochevis, alouellet huppée »

« Cresto » signifie « crête, huppe » Il est précédé par le mot « christian, chritiano » qui signifie « chrétien » et suivi « chétien, chretieno » qui signie « chrétien, qui profession la foi du christ »

« Gas » signifie « geai, oiseau de l’ordre des passereaux à tête huppée ». Lorsque l’on cherche « geai », le premier « geai » que l’on trouve est « le geai des chênes », le chêne, arbre si symbolique.

« Gas » signifie aussi « « gué d’une rivière »

« Hupo » signifie « houppe, huppe, crête, col ». On peut y voir « une crête ou un col de montagne ».

La huppe dentelée est un outil symbolique en franc-maçonnerie. Il permet de prendre des mesures par des personnes qui ne savent pas lire. Elle prend ses origines dans la corde à 13 nœuds des bâtisseurs égyptiens.

« Lupégo » signifie « huppe, puput », oiseau de l’ordre des passeraux »

« pupu » signifie « huppe, l’oiseau »

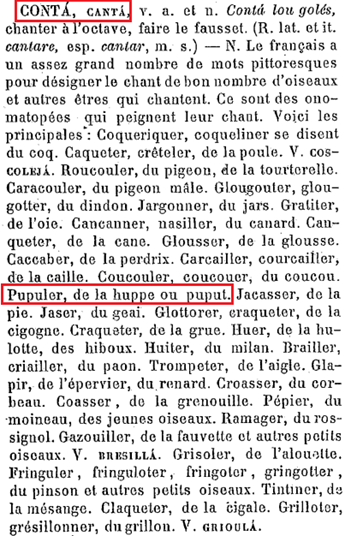

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « capoyssouol » signifie « huppé ». Il dérive du mot « cap » qui signifie « tête ».

Dans la définition du mot « conta » qui signifie « chanter ». Nous avons l’exemple du chant de l’oiseau « la huppe ou puput » : La huppe pupule.

L’autre nom de la huppe est « Puput » vient vient du latin « upupa ». « upupa » a une autre signification : « Pic ou pioche ».

« capucho » signifie « huppe, touffe de laine, qu’on laisse sur la tête des brebis ».

« capussat » signifie « huppé, qui a une huppe ou touffe de plumes sur la tête ».

« capusso » signifie « huppe, touffe ou bouquet de plumes, de poils que certains oiseaux ou autres animaus portent sur la tête »

« glouseto » désigne l’alouette huppée ou cochevin huppé. Nous avons le proverbe « Au champ de l’alouette ne confie pas ta choses » ton, grain, parce que les champs fréquentés par l’alouette huppée sont maigres et couverts de ronces.

« puput » qui signifie « Huppe, oiseau qui porte sur la tête une touffe de plumes qu’il étale en roue et qu’on appelle aussi huppe »

« Tufo » signifie « hure de porc ou de sanglier » et « huppe ».

« Denaut » signifie « en haut ». « Naut » signifie « haut, élevé ».

« Ensomon » signifie « Ici en bas ». « Omoun » signifie « là-haut ». « Ossomoun » signifie « Ici, en haut »

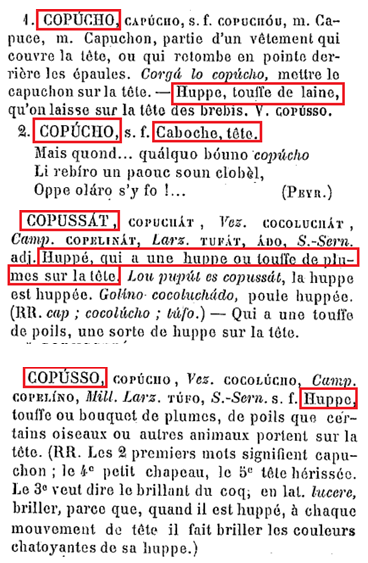

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « apuput » signifie « huppe ».

« cresto » signifie « crête. Huppe de chair ordinairement dentelé, que certains oiseaux ont sur la tête. Crête de coq ou de poule ». Crête se dit aussi de la cime d’une montagne, d’un rocher. Du latin, Crista, crête.

« Laouzeto » signifie « alouette ». On appelle « Alouette huppée », la « cochevis ».

« Tufado » signifie « huppé ». « Tufo » signifie « huppe ».

Comment se prononce « tufo » ? Est-il un homonyme de « tout faux » ?

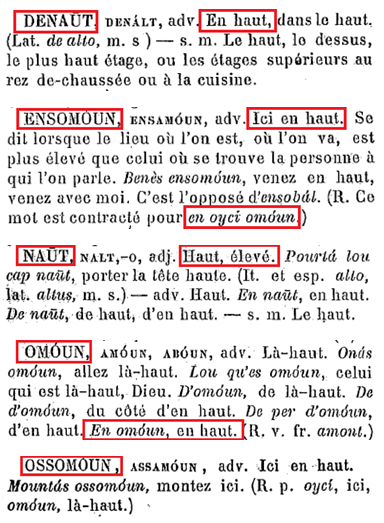

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Tup » signifie « bélier ». « To tup » signfie « s’accompler » (en parlant des moutons »

« Up » signifie « en haut, debout, levé, tout droit ».

Je n’ai pas trouvé d’homonyme au mot « up ».

« Cop » signifie « sommet, cime, huppe ».

« Crest » signifie « cime, huppe »

« Hoopoo » signifie « huppe, puput »

« Pewet » signifie « huppe ». « Pew » signifie « Banc d’église ».

Dans la partie français-anglais du dictionnaire, « huppe » se dit en anglais « hoop, pewet, a tuft on the head of some birds ».

« Hoop » signifie « cri » mais aussi « cercle, cerceau, panier de femme, éclisse, forme »

En synthèse, pour le couple « Up, en haut / Up (eup), en haut » , nous retrouvons comme thématique :

- La huppe, l’oiseau ou la crête de l’oisea en tant que partie d’un animal

- La huppe, touffe de laine que l’on laisse sur la tête des brebis

- Sourcil en tant que partie du corps

- La cime d’une montagne ou d’un rocher en tant que lieu géographique

- Pic ou picohe en tant qu’objet

- Puput en tant qu’oiseau

- Pute, une prosituée en tant que personne

- Un cercle en tant que forme géométrique

- La houppe dentelée en tant que symbole maçonnique

On retrouve les idées récurrentes de cimes (ou crêtes) de montagne, de cercle et de prostituée.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

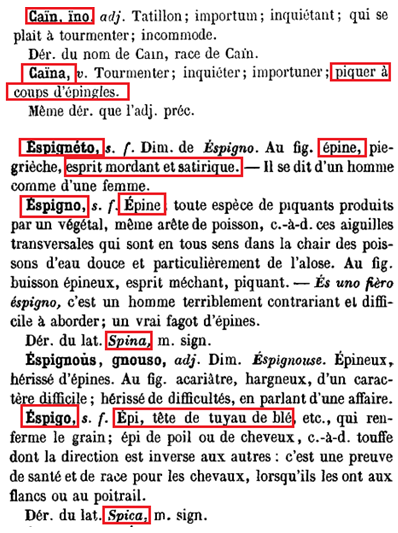

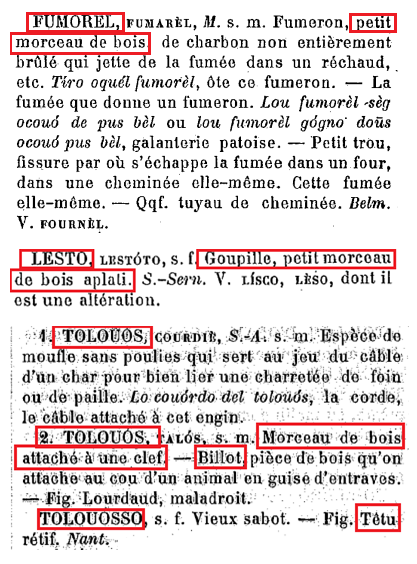

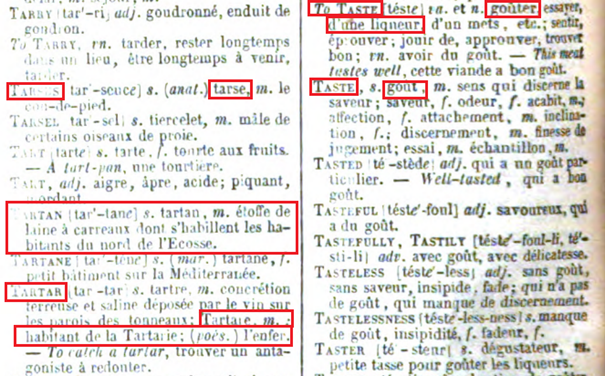

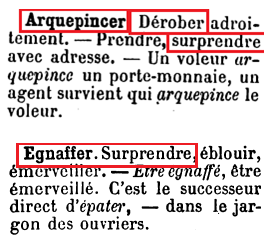

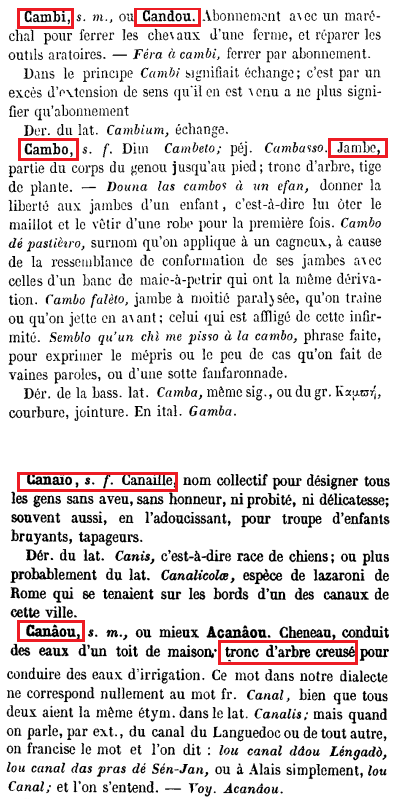

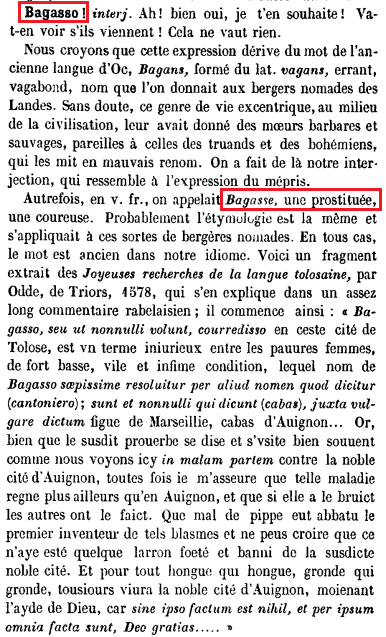

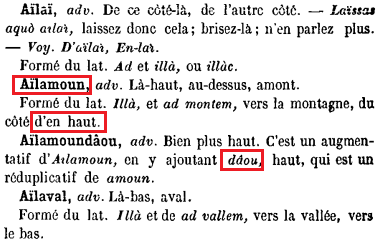

Partie analysée : Page 21 : Tableau : Yé/Yea (ye)

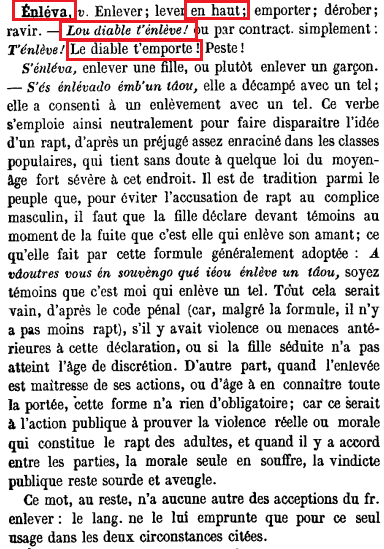

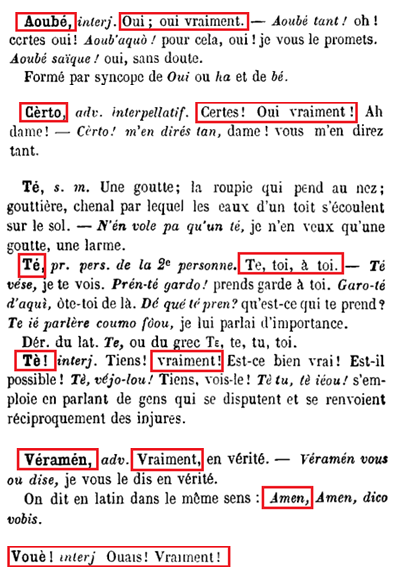

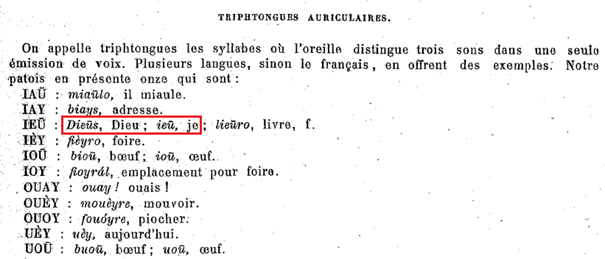

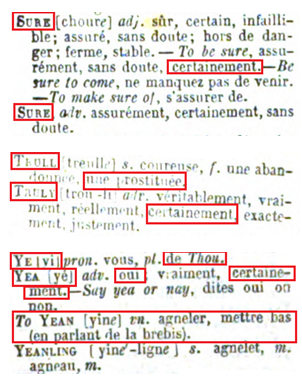

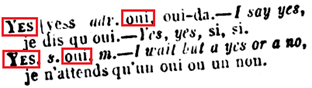

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Oui, vraiment » peut se dire « Aoubé, Certo, Té, Véramen, Osquo ». Il est à noter que « Té » signifie aussi « tu, toi ». Il est amusant de voir la correspondance avec le « thou » anglais. « Veramen » peut se dire tout simplement « amen » Je n’ai pas trouvé le mot « yé ». Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « Vraiment » peut se dire « Beritaplomen, oquiape, quiopé ». Le mot « Ye » est présent dans le dictionnaire pais il fait un renvoi au mot « je » qui n’est pas présent dans le dictionnaire en mot premier. Amusant encore une fois d’avoir une référence à un pronom : « je » cette fois ci. Henri Boudet nous dit que le nom de Dieu est formé par des pronoms. En début de dictionnaire, nous avons des exemples de triphtongues, dont « IEU » utilisé dans « Dieus, dieu / ieu, je / lieuro, livre ».

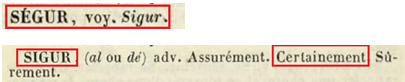

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « segur / sigur » signifie « certainement ». Nous retrouvons la comtesse de Ségur née à Saint-Petersbourg

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « To be sure » signifie « assurément, sans doute, certainement ». « Yes » signifie « oui ».

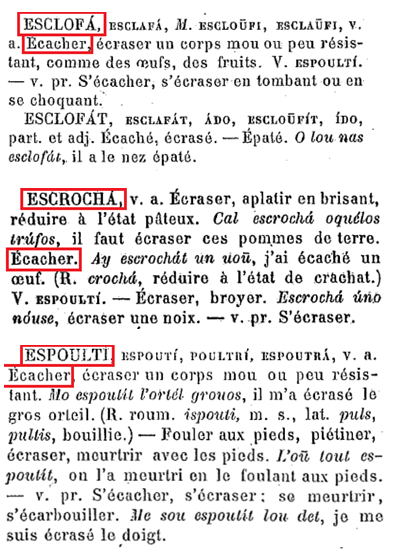

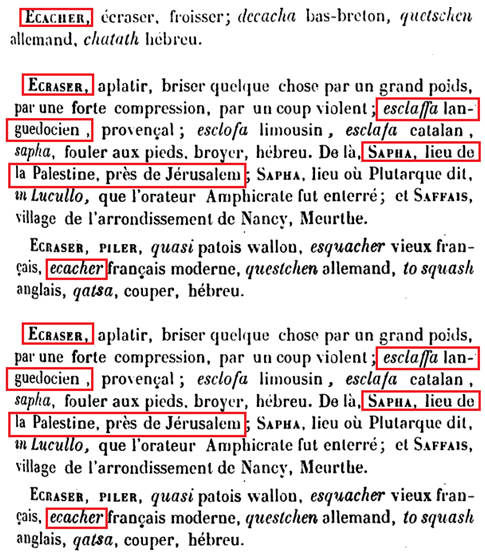

« Truly » signifie « véritablement, vraiment, réellement, certainement, exactement, justement ». Il est à noter que le mot qui précède « Truly » est « trull » qui signifie « coureuse, prostituée ». Dans la partie français-anglais du dictionnaire, en regard du mot « certainement », nous retrouvons le mot « cercle ». « Yea » signifie « oui, vraiement, certainement » Il est curieux de retrouver après le mot « yea », le mot « to yean » qui signifie « agneler, mettre bas (en parlant de la brebis) ». Avant le mot « yea », nous trouvons le mot « ye » qui signifie « vous », le pluriel de « thou » qui signifie « tu ». Dans l’introduction du dictionnaire, nous avons des exemples de grammaire avec la deuxième personne du singulier « thou ». Par contre pour la seconde personne du pluriel, nous n’avons que « you » et pas « ye ». Le « thou » désigne une écluse ou un canal d’évacuation des lacs ou étangs artificiels. Avec cette recherche de l’origine du nom de Dieu composé avec des pronoms personnels et l’utilisation de la triphtongue « IEU ». je remarque que plusieurs pronoms sont utilisés mais pas le pronom « il ». Et par hasard, je tombe en lisant un article de presse sur « île d’yeu ». Je me dis que c’est marrant : « il » et « Dieu » ! « Il », le pronom manquant du nom de Dieu. Et sur la carte de l’île d’Yeu nous avons un peu de partout des dolmens dont la légende mentionne « π : monument celtique ». Un joli PI est dessiné pour les dolmens ! Et les deux pointes de l’île se nomment, une à l’ouest, « La pointe du but » et à l’autre à l’est « la pointe des corbeaux ». Henri BOUDET va nous parler de Lyon de l’origine de son nom celtique « lug + dunon » qui signifie « la but des corbeaux ». Il y a évidemment un vieux château. Entre 1856 et 1866, le fort de Pierre-Levée fut construit sur l’île. Il faut construit dans le but d’être une caserne militaire. Et il finira comme prison. C’est là que le maréchal Pétain fut incarcéré. Ce fort porte ce nom qui a été construit sur le site un menhir s’élevait au haut d’une colline. La colline fut raséepour la construction du fort.

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « vraiment » se dit « Amen » en hébreu.

Comme c’est le dernier mot de la liste, peut-on imaginer que l’ensemble du tableau serait une prière codée ? Ou bien est-ce que les lignes du tableaux décrivent une vérité ?

En synthèse, pour le couple « Yé, vraiment / Yea (ye), oui, certainement » , nous retrouvons comme thématique :

- « La vérité » en tant que notion philosophique

- « Amen » mot de fin de prière

- « La comtesse de Ségur » en tant que personnage

- « Saint-Petersbourg » en tant que lieu

- « Mettre bas / enfanter » en tant qu’action

- « Une prostituée » en tant que personne

- « Cercle » en tant que figure géométrique

- « Je » en tant que pronom

- « Tu/toi » en tant de pronom

- « Dieu » en tant que personnage religieux

« Amen », comme c’est le dernier mot de la liste, peut-on imaginer que l’ensemble du tableau serait une prière codée ? Ou bien est-ce que les lignes du tableau décrivent une vérité ? Ou bien, est-ce qu’une prostituée aurait eu un enfant ? Dans le cercle ? Je resterais sur l’option de la prière avec le mot final « amen ».

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

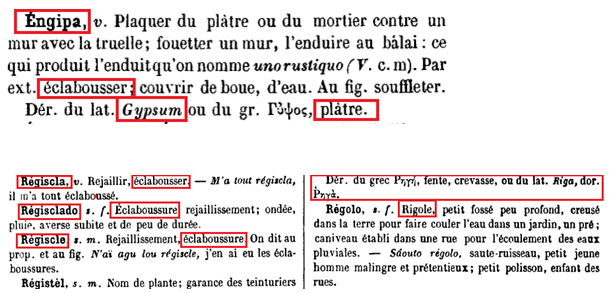

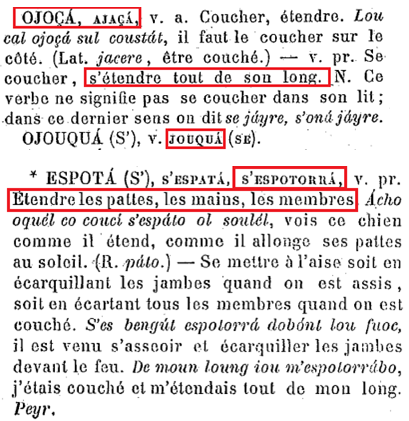

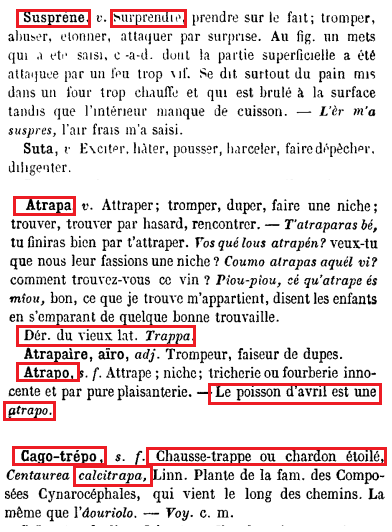

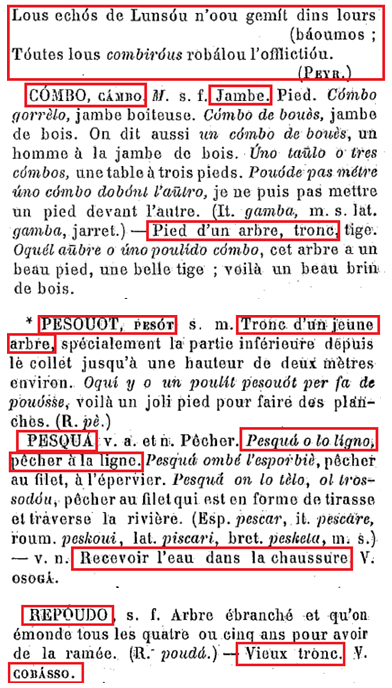

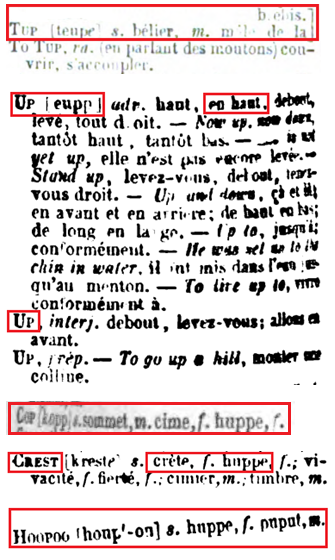

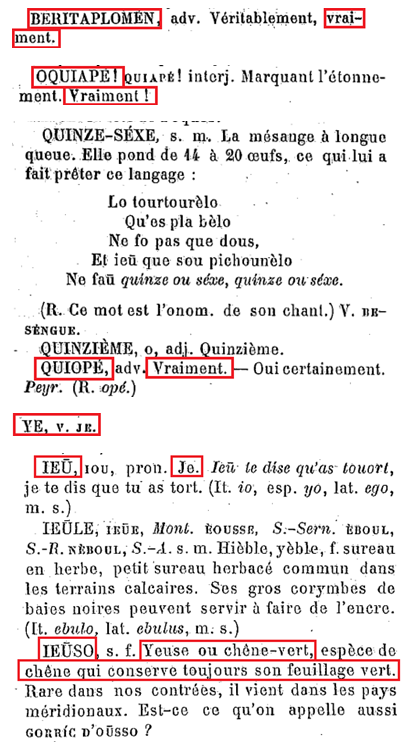

![]()

Liens

Ville de Banne (ardèche) : https://www.ardeche-guide.com/banne

Ville de Bannes (marne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bannes_(Marne)

Ville de Bannes (haute-marne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bannes_(Haute-Marne)

Ville de Bannes (lot) : https://www.bannes-lot.fr/

Dictionnaire latin API : https://www.dicolatin.com/Latin/Lemme/0/API/index.html

Livèche ou Ache des montagnes : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-916-liveche-levisticum-officinale.html

Calabazar : https://en.wikipedia.org/wiki/Calabazar

Gamache : https://fr.wiktionary.org/wiki/gamache

Gamaches : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamaches

Gamaches en somme : https://www.gamaches.fr/presentation.php

Gamaches-en-vexin : https://www.gamaches-en-vexin.fr/

Le centurion Longin (longinus) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Longin_le_centurion

Omble : https://fr.wikipedia.org/wiki/Omble

Omble-chevalier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Omble_chevalier

Ombre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombre_commun

Oolithe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oolithe

Tarse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarse_(ville)

Paul de Tarse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Tarse

Le tartare : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tartare_(mythologie)

Sparterie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparterie

Severac-le-château : https://www.severacdaveyron.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/severac-le-chateau/

Lygée : https://www.photos-neuch.net/Faune/Insectes/lygee.html

Gez : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gez

Gizy : https://www.gizy.fr/commune/histoire-de-la-commune

Unités de mesure anglosaxonnes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9s_de_mesure_anglo-saxonnes

Le boisseau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisseau

L’aune : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aune

Geai des chênes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_ch%C3%AAnes

Huppe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Huppe

Huppe fascié (oiseau) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Huppe_fasci%C3%A9e

Houppe dentelée / Les écossais de la Saint-Jean : https://www.ecossaisdesaintjean.org/article-la-houppe-dentellee-et-la-chaine-d-union-101549332.html

Puput : https://cocanha.net/puput/

Cochevis huppée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochevis_hupp%C3%A9

Thou : https://fr.wiktionary.org/wiki/thou

Ile d’Yeu : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Yeu

Fort de Pierre levée de l’île d’Yeu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Pierre-Lev%C3%A9e

Le vieux château de l’île d’Yeu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_Ch%C3%A2teau_(L%27%C3%8Ele-d%27Yeu)