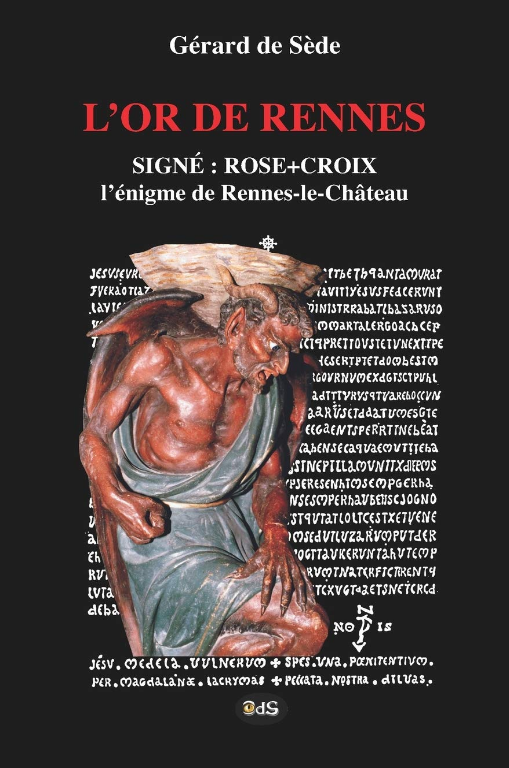

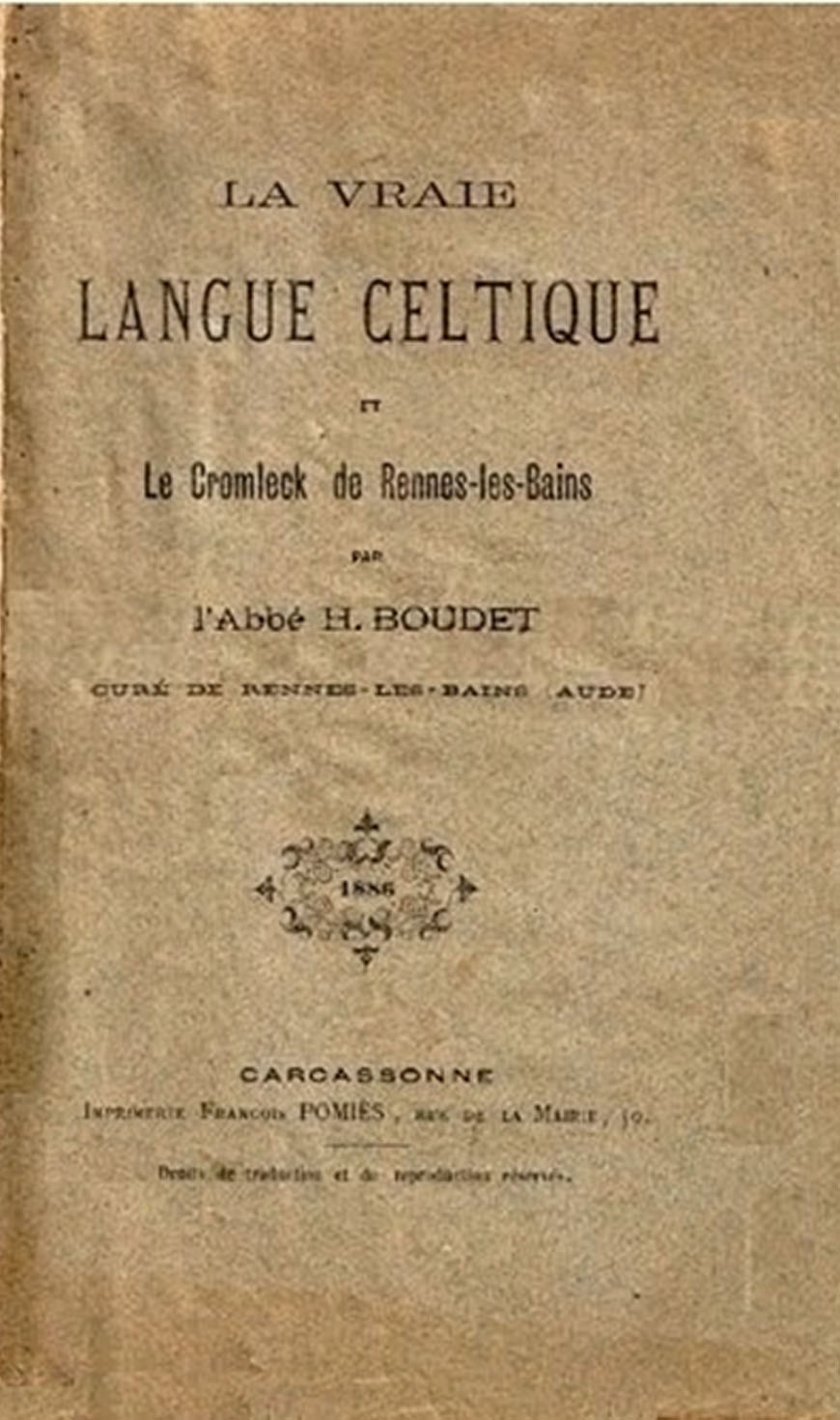

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 20 – Première partie

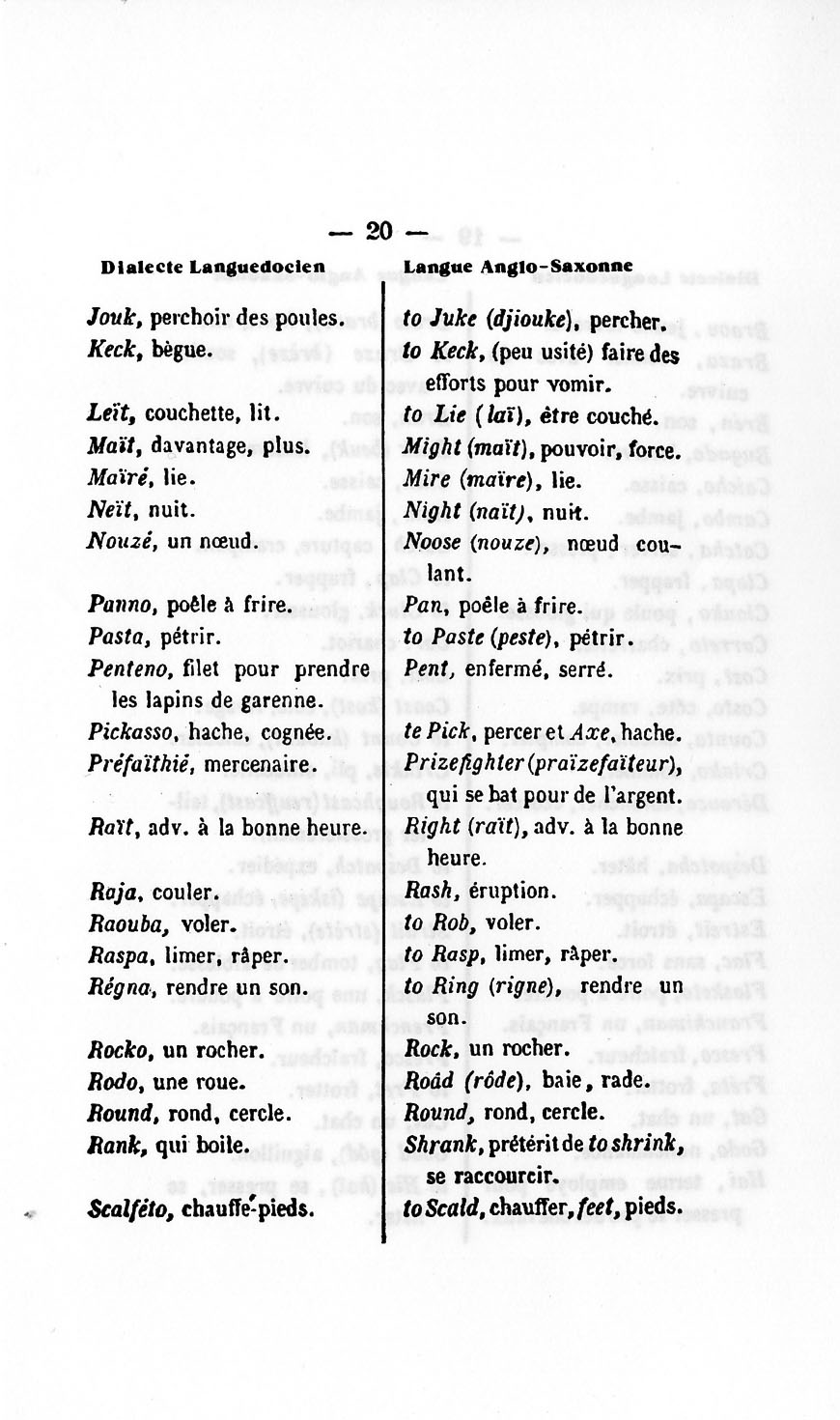

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Jouk / to Juke

![]()

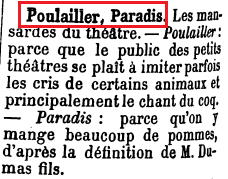

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « jouk » n’existe pas. Néanmoins, nous trouvons le mot « ajouqua » qui signifie « jucher, percher ». Nous trouvons « baro dé galigné » qui signifie « juchoir » ou « perchoir à poules ». Nous trouvons le mot « Gal » qui signifie « coq, le mal de la poule ». « Galigné » signifie « poulailler, lieu où les poules se couchent, se juchent et pondent. ». « Perchoir des poules » est donc la définition du mot « poulailler ». Et « poulailler » est en argot les dernières galeries d’un théatre. Et le vrai mot pour définir ces dernières galeries est « paradis ». Et « paradis » est aussi utilisé pour nommer « les moulins à blé et à huile à Alès ».

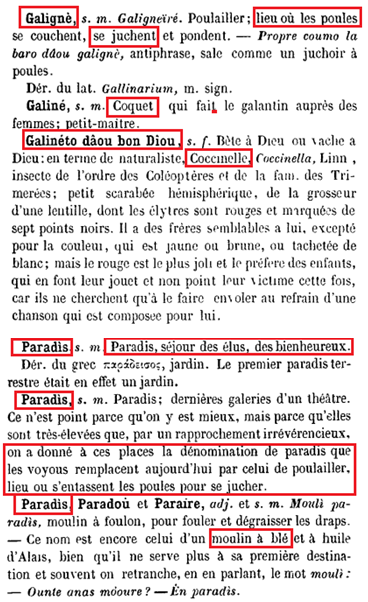

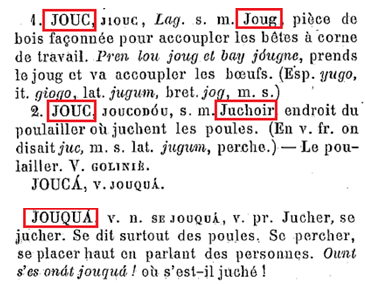

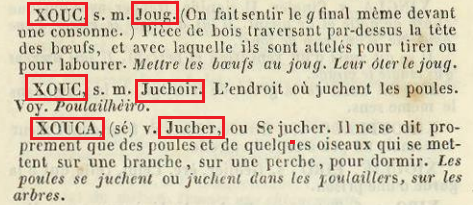

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « jouc » avec un « C » et non un « K » signifie « juchoir, endroit du poulailler où juchent les poules. ». « Jouc » signifie aussi le « joug » la pièce en bois qui permet d’atteler les bœufs.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « xouc » signifie « juchoir » ou « joug » et « xouca » signifie « jucher ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to juke » signifie effectivement « jucher, percher » mais il est indiqué que ce mot est inusité. Encore une fois, Henri BOUDET, a dû s’amuser un moment pour fabriquer son jeu de mots. Et pour une fois, l’écriture phénolique est ficèle à ce que l’on trouve dans le dictionnaire. Le mot qui se rapproche le plus phonétiquement est « duke » qui signifie « duc ». Les autres façons de dire « percher » sont « to perch » et « to roost ». « perch » qui signifie « perche » peut être soit un poisson, soit une ancienne unité de mesure. « to roost » me fait penser à « donner une rouste » qui signifie « une volée de coup, une punition corporelle ».

« Joke » signifie « raillerie, plaisanterie »

« To joke » signifie « plaisanter, railler, se moquer »

« Jockey » signifie « Jockey, celui qui monte les chevaux dans les courses ; maquignon »

Un maquignon dans son sens premier est « un marchand de chevaux » et dans un second sens (péjoratif) « personne qui fait des affaires frauduleuses ou indéclicates »

« To jockey » signifie »tromper, duper ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, nous avons les mots « poulailler » et « paradis » qui vont de pair pour signifier la même chose : les mansardes du théâtre. On utilise le mot « poulailler » car le publique se plait à imiter les cris d’animaux et principalement le chant du coq, et le mot « paradis », parce qu’on y mange beaucoup de pommes selon Alexandre Dumas. La référence est somme toute mystérieuse. Faut-il voir une référence au « Théâtre latin » qui est devenu le « Paradis latin » ?

En synthèse, pour le couple « Jouk / To juke », nous retrouvons comme thématique :

- Le Paradis en tant que lieu

- Moulin à blé en tant que machine ou bâtiment

- Le joug en tant qu’objet ou contrainte morale

- La perche en tant qu’unité de mesure

- Une rouste en tant que punition

- Une plaisanterie en tant qu’acte visant à se moquer

- Un maquignon en tant que personne qui fait des affaires frauduleuses

- Le théâtre latin / Le paradis latin en tant que lieu

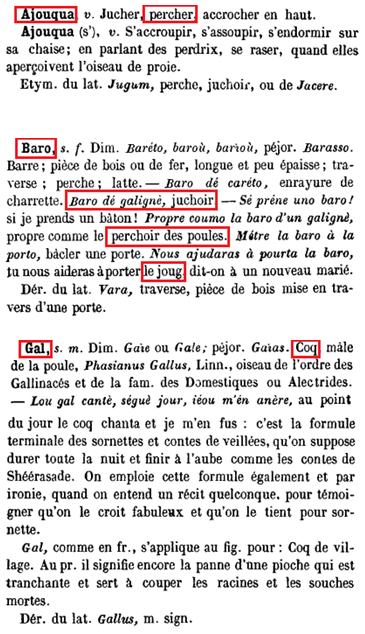

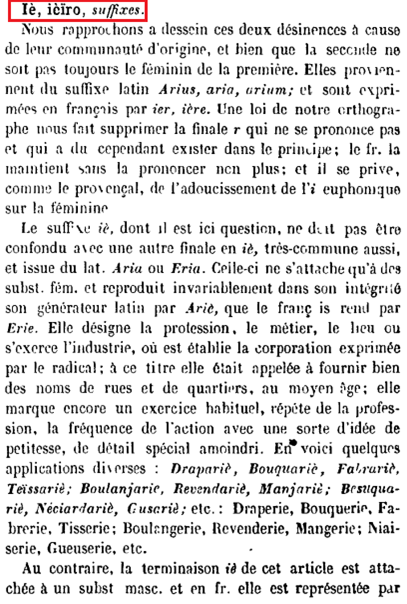

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Keck / to Keck

![]()

Encore une fois, Henri BOUDET met en regard deux notions pas forcément identiques : « bègue » et « faire des efforts pour vomir ».

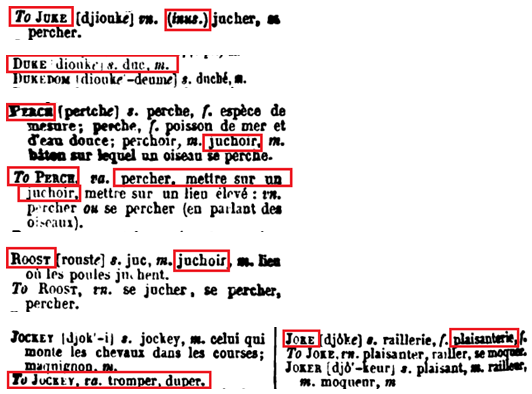

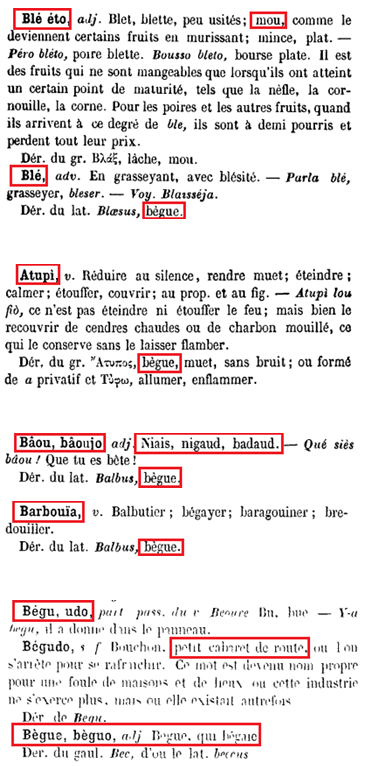

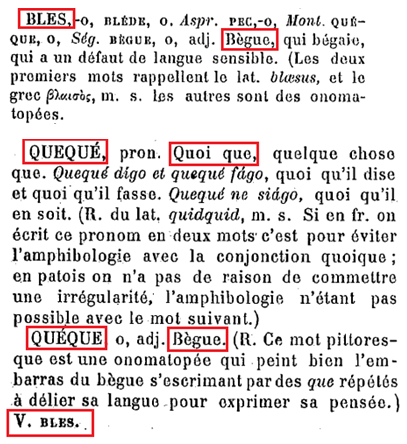

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « bègue » se dit « begue » ou « beguo ». Plusieurs mots dérivent du latin ou du grec qui signifie « bègue » :

- « Blé » qui signifie « en grassayant »

- « Atoupi » qui signifie « réduire au silence »

- « Baou » qui signifie « niais, nigaud, balaud »

Nous retrouvons pour la n-ième fois la notion de « blé » et la notion de « niais, nigaud ». « Bègue » se dit « Begue » ou « Beguo » en languedocien. Il est à noter que le mot qui précède « Begue » est « Bugudo » qui signifie « petit cabaret de route où l’on s’arrête pour se rafraichir ». Cette définition est très proche de celle de « juke » qui étaient des petits cabarets au bord de la route où l’on pouvait se désaltérer et écouter de la musique ».

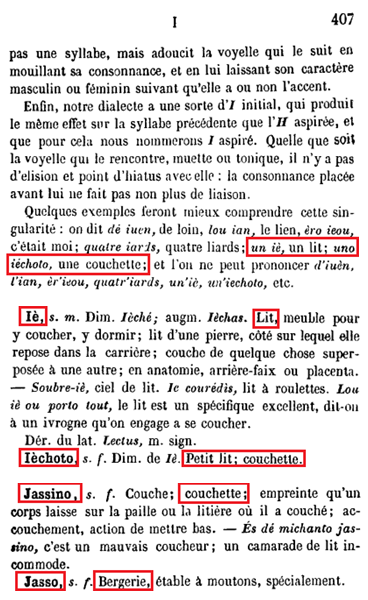

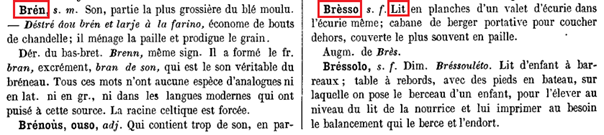

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « blègue » se dit « bles, blesso » ou « queque ». Nous retrouvons encore une fois la notion de « blé » et le « queque » est très proche du « keck » donné par Henri BOUDET qui joue ancoreune fois avec les « K ».« Queque » signifie aussi « quoi que » en deux mots.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « bègue » se dit « keké ».

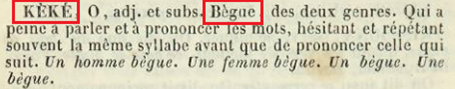

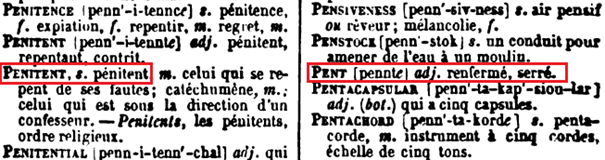

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to keck » signifie effectivement « faire des efforts pour vomir ». Un autre verbe « to retch » a exactement la même signification. Phonétiquement « to retch », « to reach » et « rich » sont identiques. « Rich » signifie « riche». « To reach » signifie «atteinte, s’étendre » « Reach » signifie «portée, capacité, pouvoir ».

En synthèse, pour le couple « Keck / to Keck », nous retrouvons comme thématique :

- Le blé en tant que céréale ou en tant qu »argent

- Niais en tant que personne

- Cabaret au bord de la route en tant que lieu

- Riche en tant que personne

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

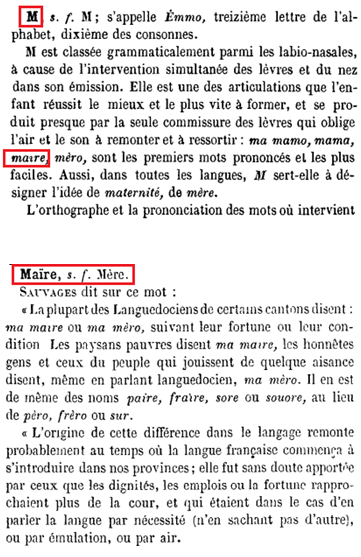

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Leït/to Lie

![]()

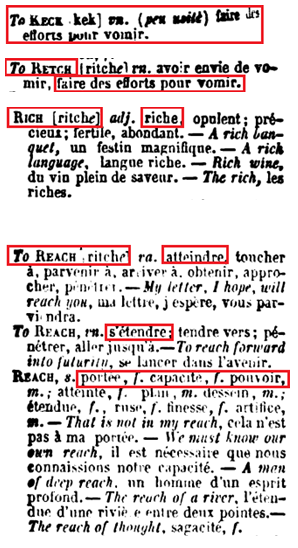

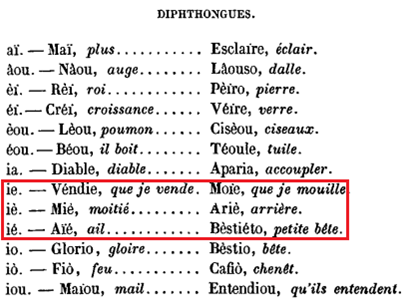

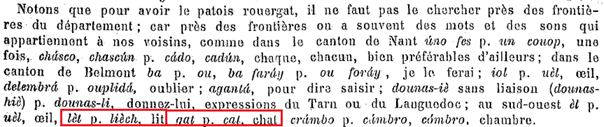

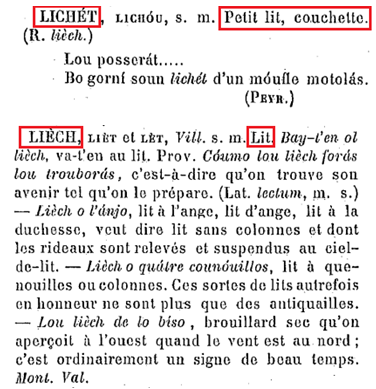

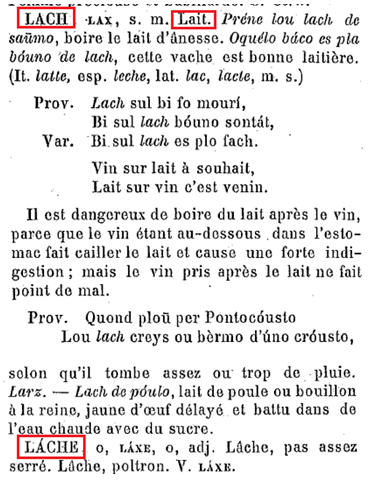

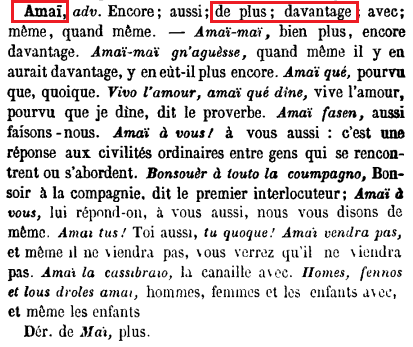

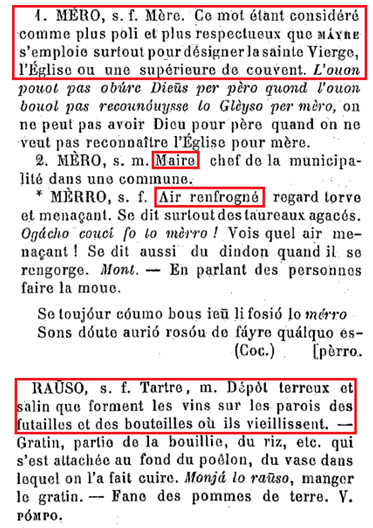

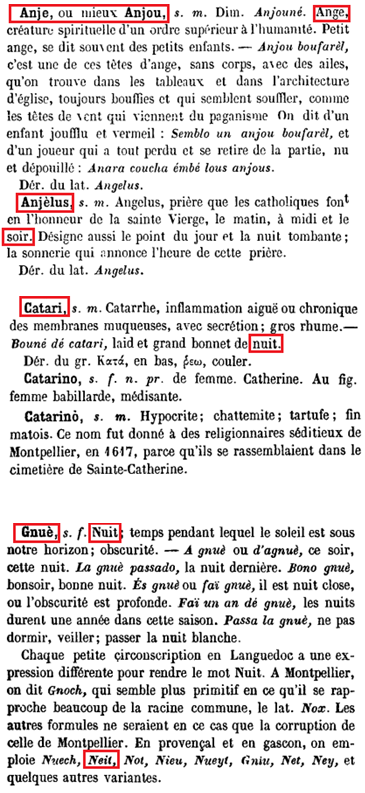

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « un lit » se dit « ié » et une couchette « iéchoto ». Il y a toute une explication sur l’application du suffixe « ié ». On peut le comprendre comme le lit d’un pierre qui est le côté sur lequelle la pierre repose dans la carrière. « couchette » peut se dire aussi « jassino ». « Jasso » est une bergerie, une étable à moutons.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « un petit lit, une couchette » se dit « lichet » et un « lit » se dit « lièch ». Dans l’introduction du dictionnaire, nous avons de nouveau une information sur la « déformation » des mots dans les territoires près des frontières. Juste à côté de l’exemple « gat pour cat, chat », nous avons « lèt pour lièch, lit ». Les deux groupes de mots côte-à-côte ont forcément une raison d’être et représentent une déformation linguistique sur laquelle Henri BOUDET joue.

Je n’ai pas trouvé grand-chose dans cette association de mots. Selon notre ami wikipédia, « leit » peut signifier « le lit » et aussi « le lait ». « Le lait » se dit « lach » et « lache » est un « lâche » en français. Toujours la même thématique : un homme niais et lâche.

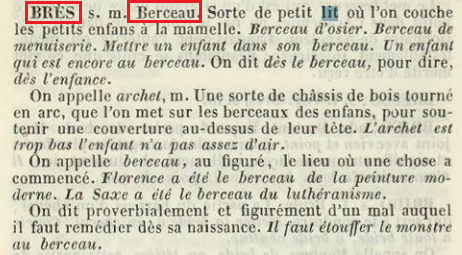

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « bres » signie « berceau, sorte de petit lit ».

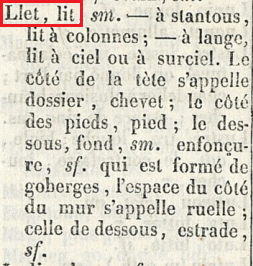

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « lit » se dit « llet »

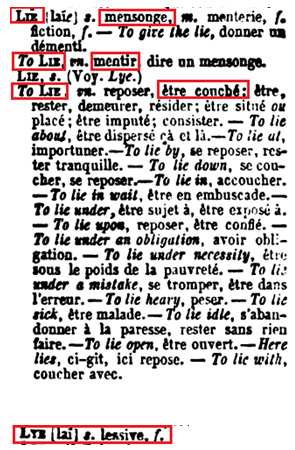

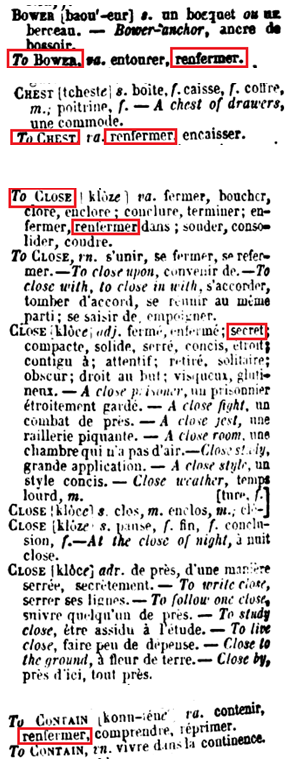

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to lie » signifie effectivement « être coucher » mais il peut aussi dire « mentir ». « A lie » est « un mensonge ».

« Lye » signifie « lessive ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « la lessive » est « une grosse perte d’argent ». « La lessive du gascon » signifie que la personne n’est pas très propre et un « lessiveur » est un avocat.

En synthèse, pour le couple « Leït / to Lie », nous retrouvons comme thématique :

- Une bergerie en tant que lieu

- Un mensonge

- La lessive en tant que linge à laver ou produit de lavage

- Le lait en tant que liquide

- Un homme lâche en tant que personne

- Une grosse perte d’argent

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

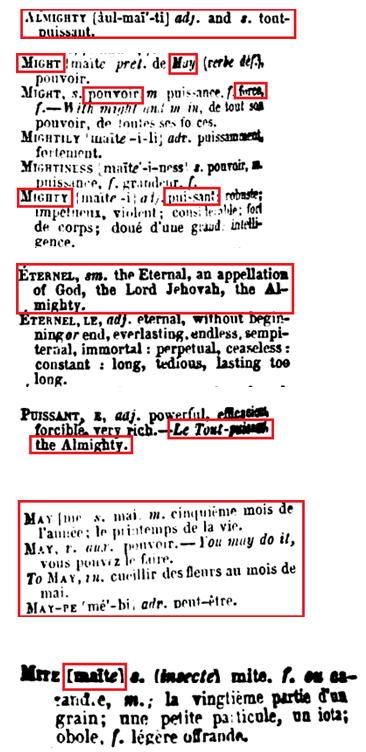

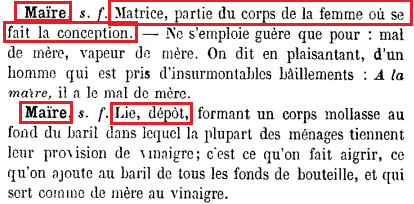

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Maït/Might

![]()

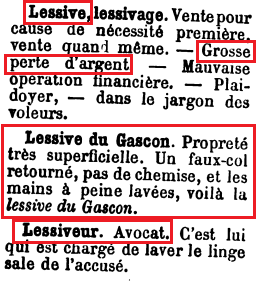

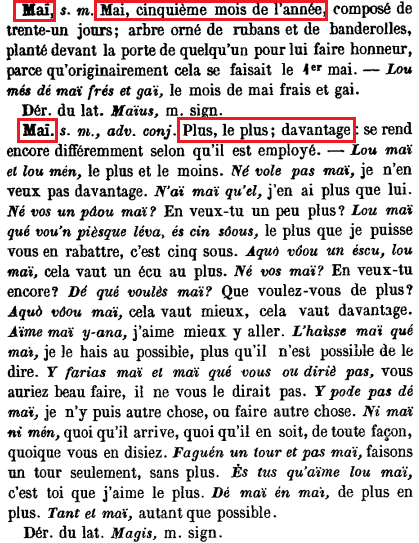

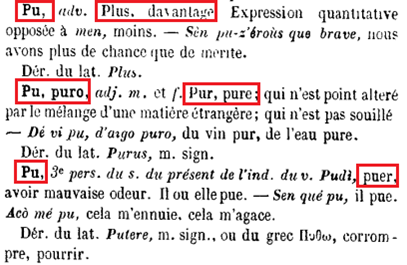

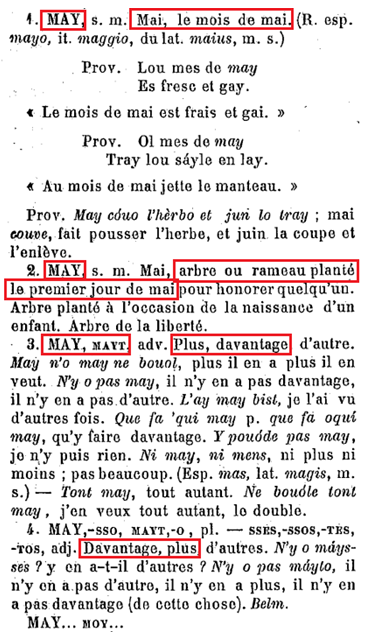

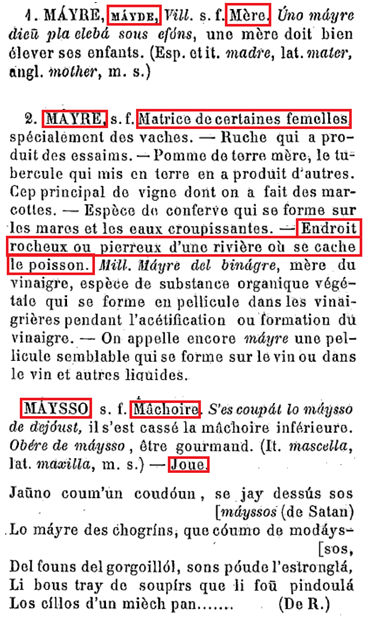

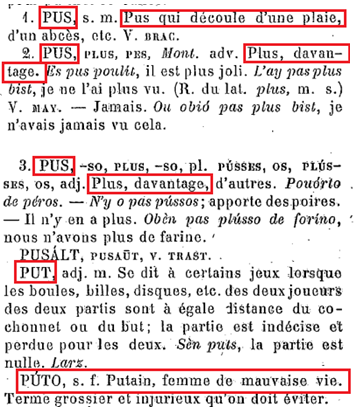

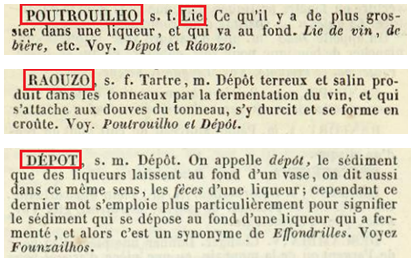

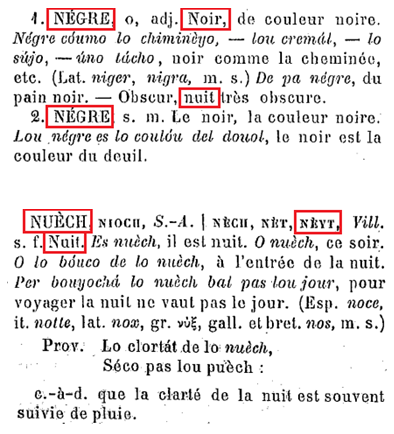

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « davantage » se dit « maï » ou « amaï » ou « pu ». « Mai » signifie aussi le mois de « Mai ». « Pu » signifie aussi « pur » et « puer, dégager une mauvaise oder ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « may, mayt » signifie « davantage, plus ». « May »signifie aussi le moi de mai ou l’arbre que l’on plante le premier jour du mois de mai. Le mot « mayde » ressemble à « mayt » et mayde signifie « mère » ou « matrice de certaines femelles, spécialement les vaches ». « Maysso » signifie « mâchoire » ou « joue ». « Plus, davantage » se dit aussi « pus ». « Pus » signifie aussi « pus qui coule d’une plaie ». Et nous avons en regard du mot « pus », le mot « puto » qui signifie « putain ». Encore ! No comment !

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « might » signifie effectivement « pouvoir, force » et aussi « puissance ». Le mot « puissance » n’a pas été retenu par Henri BOUDET. « Might » est le preterit du verbe « may » qui signifie « pouvoir ». « Almighty » signifie « le tout-puissant, Dieu ». « May » signifie aussi « le mois de mai » et « cueillir des fleurs au mois de mai ». Avec la même phonétique [maïte], nousa vons le mot « mite » qui signifie « une mite », « une vingtième partie d’un grin », « une petite particule », « un iota », « une obole », « une légère offrande »

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « plus, davantage » se dit « mèche ». « Mèche » signifie aussi « moyen » et « complicité ».

En synthèse, pour le couple « Maït / Might », nous retrouvons comme thématique :

- Mai en tant que mois de l’année

- Puer en tant qu’action

- Mère en tant que personne

- Le tout-puissant, Dieu en tant que divinité

- Une obole, une toute petite partie d’argent

- Complicité en tant que participation à un crime ou un délit

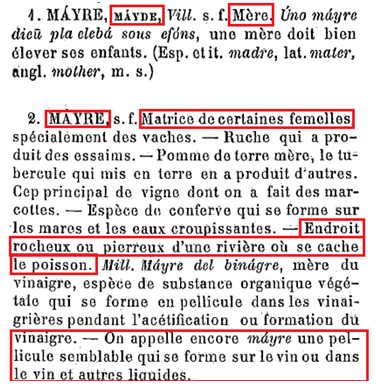

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

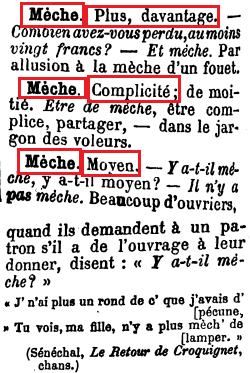

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Maïre/Mire

![]()

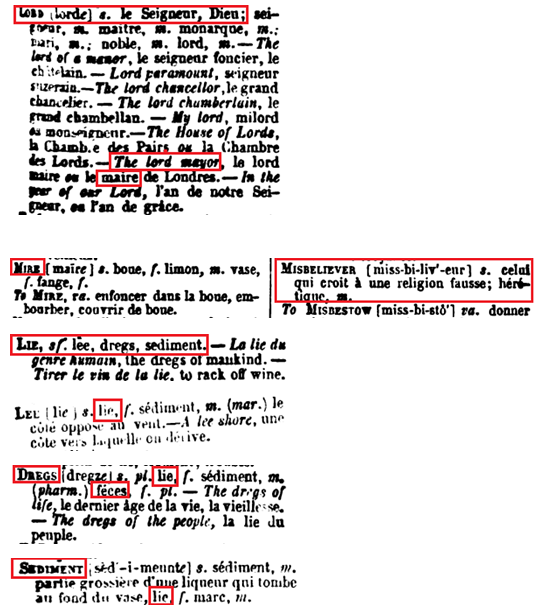

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « maire » signifie bien « lie, dépôt ». Il signifie aussi « mère » et « matrice, partie du corps de la femme où se fait la conception ». Maximin D’HOMBRES reprend une extrait de BOISSIER DE SAUVAGES où il fait une distinction entre « maire » et « mèro ». Les deux mots signifient « mère » mais « maire » est plutôt utilisé par des gens pauvres et « mèro » par des gens aisés.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « mayré » signifie avant tout « mère » et aussi « la lie du vin ». A « mèro » il nous ai dit que cette forme de « mère » est utilisée pour nommer les religieuses et la Vierge Marie. Donc pour la Vierge Marie, il faut utiliser « méro » et non « mayré ». Il y a un jeu phonétique à comprendre. « Méro » signifie aussi « maire d’une ville ou d’un village ». « Merro » signifie « avoir l’air renfrogné ». Le dépôt du vin dans les bouteilles se dit « rauso ». « Rauso » signifie aussi « alimentes collés au fond du poëlon » et « fane de pomme de terre ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « mire » signifie « boue, limon, vase, fange ». Nous ne retrouvons pas exactement le mot « lie » ! En regard du mot « mire », nous avons le mot « misbeliever » qui signifie « celui qui croit en une religion fausse, un hérétique ». Intéressant ! « Lie » se dit en anglais « lee » ou « dregs » ou « sediment »

En synthèse, pour le couple « Maïre / Mire », nous retrouvons comme thématique :

- La mère en tant que personne

- La vierge Marie en tant que personnage religieux

- Hérétique an tant que personne

- La lie, la merde en tant que chose

- Un mensonge

- Dépôt en latin que somme d’argent

Le regroupement des trois notions, « la mère », « la vierge marie » et « la lie, la merde » me laisse tout autant pantois que lors de mes remarques précédentes. Mais comment un homme d’église semble juxtaposer des personnages sur lesquels reposent le fondement d’une religion et la boue qu’il semble leur juxtaposé ?!

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

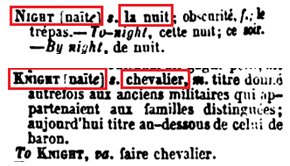

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Neïte/Night

![]()

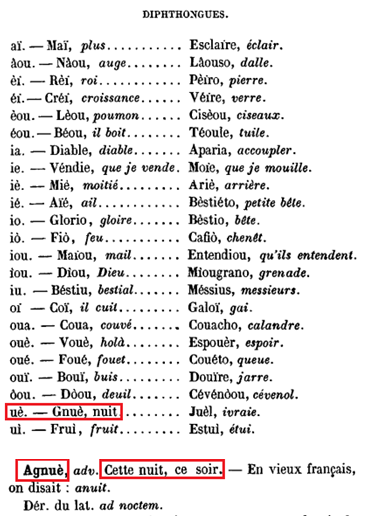

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « nuit » se dit « gnue ». Dans la définition du mot « gnue », il est dit qu’il existe plusieurs variantes en provençal et en gascon, tels que : « Nuech, Neit, Not, Nieu, Nueyt, Gniu, Net, Ney ». Nous avons le choix ! « Gnuè » fait partie des mots pris en exemple pour les diphtongues dans l’introduction du dictionnaire. « Agnuè » signifie « cette nuit, ce soir ». « Bouné de Catari » / « Bonnet de catarrhe » signifie « bonnet de nuit ». « Anjelus » est la prière que les catholiques font en l’honneur de la vierge Marie, le matin, le midi et le soir. « Anje » ou « Anjou » signifie « ange ». Nous retrouvons « René d’Anjou, le bon roi René ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « nuit » se dit « nuech » ou « neyt ». « Nuit » se dit aussi « negre ». « Negre » signifie aussi « noir ». Ceux qui ont suivi l’affaire de l’abbé Saunière connaissent la stèle falsifiée de la tombe de Marie de Nègre d’Ables et la station 1 de la passion du christ dans l’église Saint-Marie-Madeleine de Rennes-le-château où l’enfant portant la vasque d’eau de Ponce Pilate est noir. Cela tord le cou à toutes les iconographies chrétiennes connues.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « night » signifie effectivement « nuit ». Avec la même phonétique [naïte] nous avons le mot « knight » qui signifie « chevalier ».

En synthèse, pour le couple « Neïte / Night », nous retrouvons comme thématique :

- Un cathare en tant que chrétien dissident

- Nègre en tant que personne de couleur noir

- « De nègre » en tant que nom de famille d’une famille noble

- Chevalier en tant que personne

Au XIXe siècle, les européens nommaient les personnes de type africain « les nègres ». C’est évidemment une dénomination raciste mais c’est celle qui était utilisée à l’époque et malheureusement encore utilisée de nos jours par certains. J’utilise ce mot pour reprendre le mot tel qu’il était employé dans le contexte de l’écriture de LVLC pour avancer dans mes recherches mais c’est un mot que je bannis de mon vocabulaire. Certainement influencé par l’affaire Rennes-le-château, mon jugement n’est pas objectif. Je ne peux que voir un chevalier nègre ou un chevalier noir. Dans la famille de Nègre d’Ables, de nombreux hommes furent chevaliers et certains furent appelés Chevalier de Nègre. Voir le lien externe de la famille De Levis et De Nègre du pays de Sault en bas de page.

Pêle-mêle, nous avons eu comme chevalier dans la famille De Nègre :

– César Antoine de NEGRE (2e moitié du XVIIe siècle), lieutenant au « Régiment Orléanais » sous le nom de Chevalier d’Able

– Jean Anne (ou Jean Antoine) de NEGRE, il commença une carrière militaire sous le nom de chevalier de Niort. il mourut en 1725.

– Marie (ou Marc) Antoine de NEGRE, décédé à Belcaire en 1692 à 46 ans ; militaire il était appelé aussi le chevalier de NEGRE.

– Martial de NEGRE (1729). Il fut d’abord « le chevalier de Nègre », lieutenant dans le régiment d’infanterie Rouergue puis adhéra aux règles de la révolution dès 1789, y mettant même un certain zèle, prenant le patronyme de citoyen Martial NEGRE. Il meurt le 24 ventôse an 11 (15 mars 1803)

– Michel Jean Georges de NEGRE, né en 1748 à Belcaire, fut baron du Clat et d’Antugnac ; brigadier mousquetaire « gris » garde du corps du Roi, chevalier de Saint-Louis.

En 1448, René d’Anjou, dit le bon roi René fonda l’ordre du croissant, ce fut le second ordre du croissant. Le premier ordre du croissant fut fondé par Charles d’Anjou, le frère de Louis IX, roi de France, en 1268, mais ce premier ordre tomba rapidement en désuétude. Le second ordre du croissant était dédié à Saint-Maurice d’Agaune. Ce dernier était égyptien et copte. Il commandait une légion dite « thébaine ». Il fut massacré lui et sa légion pour avoir refusé d’obéir aux ordres donnés par l’empereur Maximilien de persécution des chrétiens de la région du Valais en Suisse.

Je vous invite à consulter les liens de l’église de Saint-Maurice en Suisse, de Maurice d’Agaune et de la fondation de l’ordre du croissant par René d’Anjou. Cette option me parait intéressante car nous retrouvons Amédée Thierry qui s’est intéressé à cette période de l’Histoire de la Gaule et de la France. Le lieu où l’église Saint-Maurice a été fondée et un des lieux de cultes chrétiens les plus anciens en Europe qui soit encore en activité. Ma méconnaissance historique d’un chevalier noir qui s’opposa à un empereur romain au 4e siècle de notre être en refusant de massacrer des chrétiens en Suisse. Le fait me parait historiquement tellement incroyable ou improbable, qu’il ne peut qu’attirer mon attention. Certains me diront que le Valais est loin du Languedoc. Certes, mais nous verrons qu’à plusieurs reprises nous allons retrouver des références à la voie romaine allant de Vienne (en France, en Isère) à la Suisse en passant par Lyon.

Statue de Saint-Maurice d’Agaune :

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

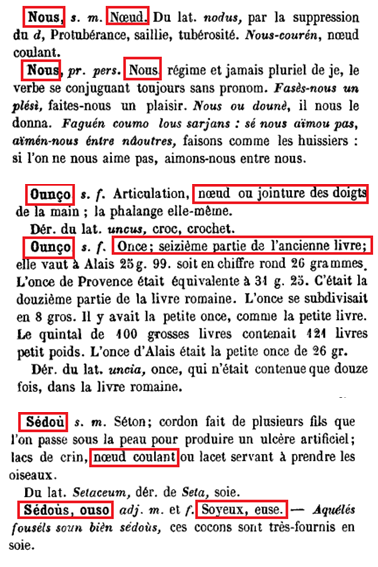

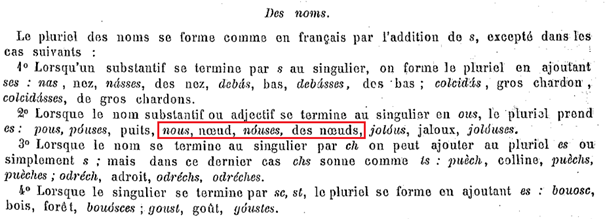

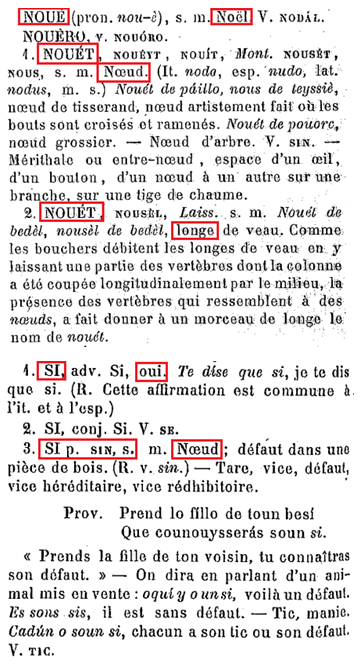

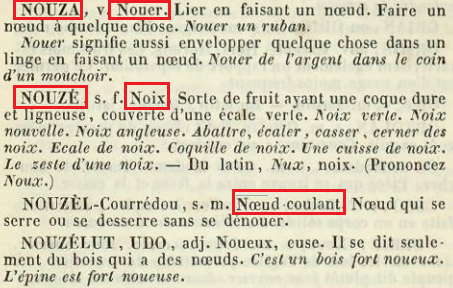

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Nouzé/Noose

![]()

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « nœud » se dit « nous » en languedocien. « Nous » signifie en français le pronom « nous ». « Nœud » peut aussi se dire « ounço » et « sédou ». « Ounço » signifie aussi l’unité de mesure de poids, « l’once » soit « un seizième de l’ancienne livre ». « Sédou » signifie « un nœud coulant » et « soyeux ». Dans le dictionnaire nousa vons beaucoup de terme en lien avec le travail de la soie. Nous parlions de Lyon il y a quelques lignes.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « nous » signifie « nœud » et « nousés », « nœuds » au pluriel. Nous ne retrouvons pas l’ortographe « nouzé » donné par Henri BOUDET. Les autres mots qui signifient « nœud » sont « nouet » et « si, sin ». « Noué » sui ressemble à « nouet » signifie « Noël ». « Sin » signifie « un pêcher » en anglais. Difficile de na pas penser à ce mot « pêcher » dans un livre écrit par un homme d’église.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « nouzé » signifie « noix » et « nouza » signifie « nouer ». « Nouzel » semble correspondre au mot « nœud ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « noose » signifie effectivement « nœud coulant » ou « piège ». Phonétiquement proche, nous avons « nose » qui signifie « nez » et « news » qui signifie « informations », « no use » qui signifie « inutile ». « Lacs » est un ancien mot français qui signifie « nœud coulant ». Il est présent dans le dictionnaire pour la traduction du mot « noose ». Le lacs d’amour (se prononce « la d’amour ») est une figure héraldique représentant nœud de corde en huit, communément appelé nœud de huit. Lors qu’il est utilisé par la maison de Savoie, on lui donne souvent le nom de nœud de Savoie. Il est étonnant de voir l’existence d’un lac en forme de cœur, Le lac de la vallée de l’Arc situé à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Lors qu’il est utilisé par la maison de Bretagne, on lui donne souvent le nom de cordelière. Le nœud fait référence à la maison de Saint-François d’Assise, fondateur de l’ordre des Franciscains dont les frères étaient appelés « cordeliers » en France. Le nœud peut être utilisé sur les meubles sculptés en bois avec pour connotation la notion de « grande valeur ». Sa présence sur l’objet est un signe de sa provenance savoyarde.

Une douzaine de tels nœuds orne également la houppe dentelée qui entoure chaque temple maçonnique.

Par analogie, le lac d’amour ou nœud de Savoie est une figure en voltige aérienne, également appelée « huit cubain ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, le « nœud » est le sexe masculin. « Un corbillard à nœuds » est une prostituée malsaine. On peut imaginer qu’un corbillard à noeuds pouvait donnée la nausée (ou la nouzé) à Henri BOUDET ! Du coup, comment faut-il interpréter le « nœud coulant » ?! Bon appétit !

En synthèse, pour le couple « Nouzé / Noose », nous retrouvons comme thématique :

- « Nous » en tant que pronom personnel

- Once en tant qu’unité de mesure

- Un pêché en tant qu’acte répréhensible par une religion

- Un piège en tant qu’artifice

- Un lac en tant que lieu géographique

- Le sexe masculin en tant qu’organe

- Lacs d‘amour (nœud en 8) en tant que symbole maçonnique

On reste dans le pêché de chair, monsieur le curé ! Désolé ! Henri BOUDET avait vraiment un problème ou je vois des nœuds de partout ?!

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Les armoiries de la maison de Savoie :

Lac de la vallée de l’arc à Bourg-Saint-Maurice en Savoie

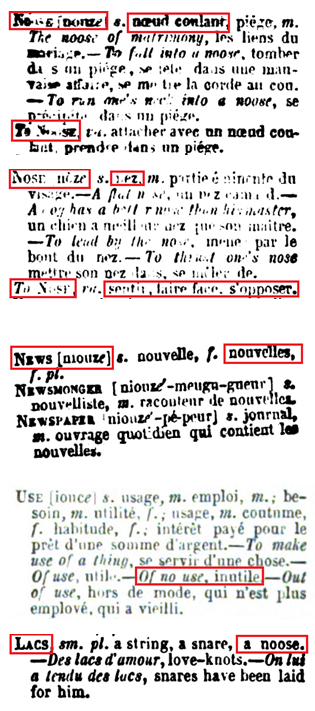

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Panno/Pan

![]()

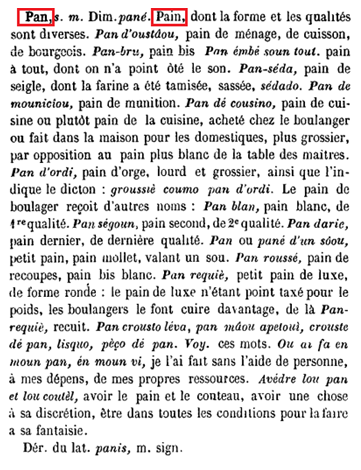

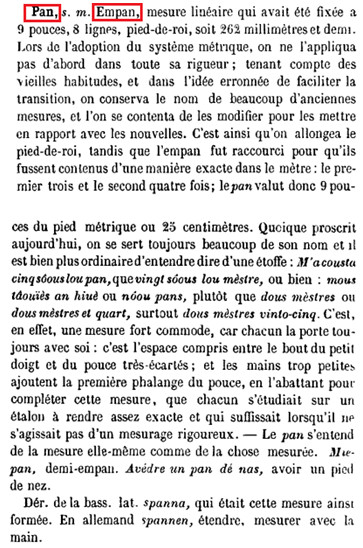

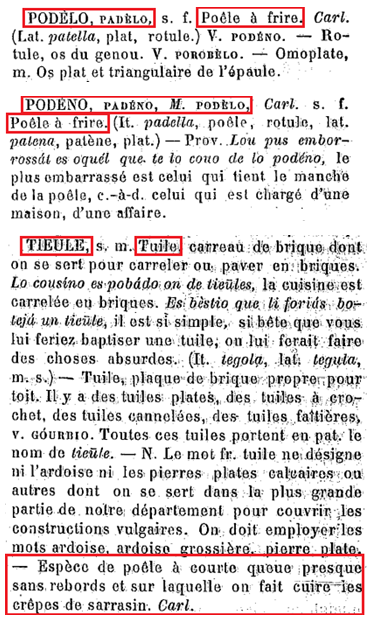

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « poêle à frire » se dit « padelo » ou « sartan ». « Pouelo » signifie « Poêle, fourneau » ou « un drap utilisé dans les cérémonies funéraires ». Je n’ai pas trouvé le mot « panno ». Par contre « pan » signfie « pain » et « l’empan », l’unité de mesure. Comme on ne cesse de parler de blé, le « pain » est dans dans le même thème. L’empan mesure 9 pouces, 8 lignes et pied-de-roi, soit 262,5 millimètres mais à son adoption il ne fit que 9 pouces pied-de-roi soit 23 centimètres. Est-ce que ces détails ont leur importance ? « Sartan » fait penser au mot « Satan » et « Poële à frire » aux « feux de l’enfer ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « poêle à frire » se dit « podelo » ou « podeno ». « Tieule » est le nom de la poele utilisée pour faire les crêpes au sarrasin.

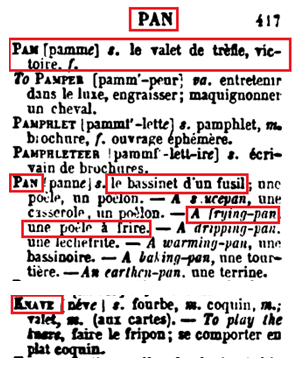

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « une poêle à frire » se dit « a frying-pan ». « Pan » signifie « bassinet d’un fusil » ou « poële ». En haut de la page, les lettres repère « PAN », nous avons comme premier mot « Pam » qui signifie « valet de trèfle, victoire ». La première dénomination du valet de trèfle a été faite par Guyon Guimier pour les cartes françaises en 1510/ Le valet de trèfle représentait Judas Maccabée. Aujourd’hui le valet de trèfle représente Lancelot du lac. « Le valet de trèfle » se nomme en anglais « jack of clubs » ou « knave of clubs ». « Knave » signifie « fourbe, coquin ». Dans la mythologie grecque, Pan est le dieu des bergers et des troupeaux. Il est représenté comme une créature mi-homme mi-bouc. Il est le dieu protecteur en Arcadie. Un homme avec des cornes : est la description de Pan, certes mais cette description peut aussi faire penser au diable, à satan.

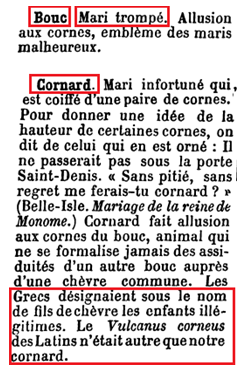

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « un bouc » est un cocu, « un mari trompé, « un homme qui porte les cornes ». Nous apprenons que les enfants illégitimes étaitent nommés « fils de chèvres » par les grecs anciens.

En synthèse, pour le couple « Panno / Pan », nous retrouvons comme thématique :

- Pain en tant qu’aliment

- Satan en tant que personnage biblique

- L’enferen tant que lieu

- Pan en tant que dieu grec

- Bergers en tant que profession

- Arcadie en tant que région géographique

- Empan en tant qu’unité de mesure

- Bouc en tant qu’animal

- Mari tompé en tant que personne

- Enfant illégitime

Je pense qu’ici nous avons un bon exemple de jeux de mots multiples de la part d’Henri BOUDET. Il ne faut pas s’arrêter aux « Berger d’Arcadie ». Certes, c’est un des mots codés de ce couple « Panno / Pan » mais ce n’est pas le seul. Et c’est ainsi pour tous les couples de mots qui nous sont proposés. On peut y voir encore la notion de diable, du dieu Pan mais encore des représentation ésotériques. On peut y voir aussi une unité de mesure avec l’empan. On peut y voir encore « le cocu » ou le mari trompé qui est toujours le personnage emblématique et la risée des « bonnes blagues » de cette époque. Je pense que c’est tout à la fois. Il ne faut pas s’arrêter sur une seule lecture.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Pasta/to Paste

![]()

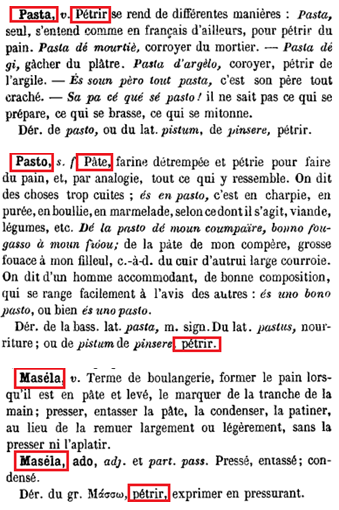

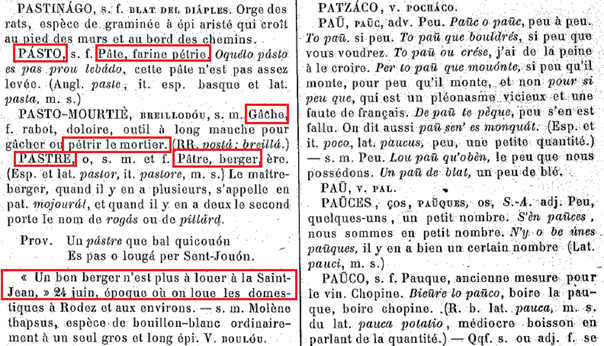

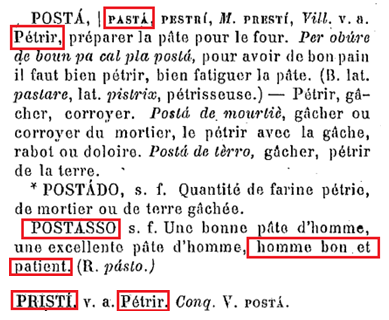

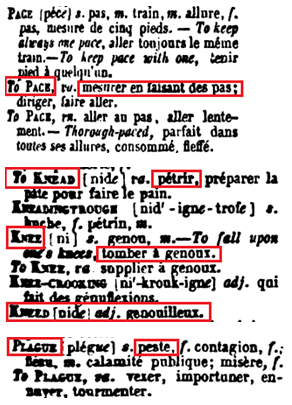

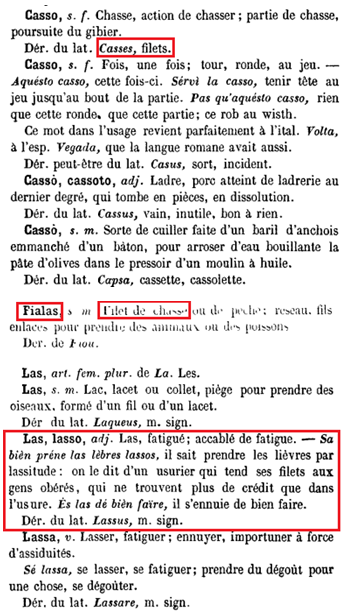

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « pasta » signifie effectivement « pétrir ». « Masela » qui signifie « pressé » et « terme de boulangerie : former le pain quand la pête est lever » vient d’un mot grec qui signifie « pétrir ».

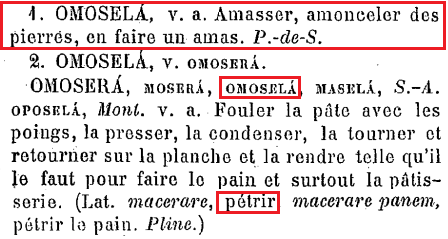

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « posta » ou « pasta » signigifie effectivement « pétrir ». « Pristi » signifie « pétrir ». « omosela » signifie « pétrir la pâte à pain » et « amonceler des pierres, en faire un amas ». « Pasto » désigne « la pâte à pain ». « Pasto-mourtier » est une « gâche » où l’on pétrit le mortier. « Pastre » est « le berger ». « Postasso » est « une bonne pâte, un homme bon et patient ».

« Pastre » signifie « Pâtre, berger, ère. (Esp. Et lat. pastor, it. Pastore, m.s.) Le maître berger quand il y en a plusieurs, s’appelle en patois mojoural, et quand il y en a deux, le second porte le nom de rogas ou de pillard. Dans une des devinette posée par Henri BOUDET, il nous parlent d’enfants turbulents qu’il nomme « un, deux et trois pillards ».

Proverbe : « Un pastre que bal quicouon, Es pas o loungé per Sent-Jouon » / « Un bon berger n’est plus à louer à la Saint-Jean » 24 juin, époque où l’on loue les domestiques à Rodez et aux environs

« Pastre » signifie « Molène thapsus, espèce de bouillon blanc ordinairement à un seul gros et long épi ». Wikipédia nous dit « La Molène Bouillon-blanc (Verbascum thapsus L.), herbe de Saint-Fiacre en Europe ou grande molène au Canada, est une espèce de plantes bisannuelles qui fait partie des Molènes de la famille des Scrophulariaceae. C’est une plante médicinale traditionnelle. La hampe était utilisée au Moyen Âge comme torche. Les feuilles étaient enlevées et la tige enduite de poix, d’où le surnom de cierge de Notre-Dame donné à la plante, parmi de nombreux autres. »

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, nous retrouvons aussi le mot « posta » pour « pétrir ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to paste » signifie « coller » et pas du tout « pétrir » ! « Paste » signifie « pierre », « pierreries, strass », « pâte à pain ».

Première fois que la définition du dictionnaire de Percy SADLER ne colle pas (jeu de mots !) avec ce que donne Henri BOUDET ! L’autre mot qui correspond à la phonétique donnée «[peste] est le mot « Pest », « une peste en français » qui signifie doit la maladie, soit une personne malfaisante (c’est une petite peste !). Nous avons aussi le verbe « pace » au preterit qui donne « paced » qui signifier « arpenter, mesurer au pas, rythmer ». « Pétrir » se dit « to knead ». « Knee » signifie « le genou », « to knee » signifie s’agenouiller, « kneed » signifie « genouilleux, c’est un terme de botanique qui caractériques des plantes à racines épaisses mais s’enfoncent peu profondément dans la terre ». « Peste » se dit aussi « plague » en anglais. Est-ce qu’Henri BOUDET veut nous faire une bonne plague ?… une bonne blague, voulais-je dire !

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, l’expression « coller un pain » est citer dans la définition du mot « coller » et dans le mot « pain ».

« To paste » est censé dire « pétrir » en anglais d’après Henri BOUDET alors que cela signifier « coller ». Et « pétrir » signifier « mélanger, malaxer ou taper une pâte ». Le « coller un pain » me plait beaucoup. Dire que c’est qu’à voulu dire Henri BOUDET dans le sens « comique » de ce couple de mots c’est autre choses. Mais je n’ai pas trouvé vers quoi le « peste » doit nous mener.

En synthèse, pour le couple « Pasta / to Paste », nous retrouvons comme thématique :

- Un Berger en tant que personne

- Une bonne pâte en tant que personne

- Le genou en tant que partie du corps

- Une blague

- Se mettre à genoux en tant qu’action

- Coller un pain en tant qu’action

- Une pierre brute dans le langage des franc-maçons

J’ai l’impression de retrouver toujours le même type de personnage, ici en l’occurrence « un pauvre type cocu ».

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

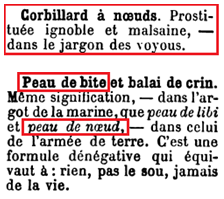

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Penteno /Pent

![]()

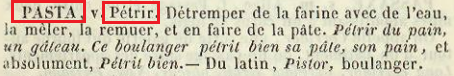

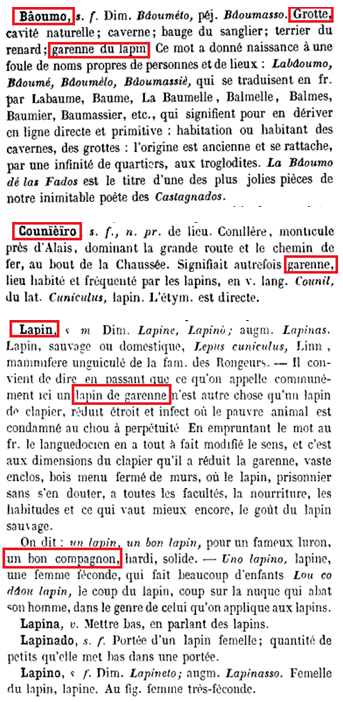

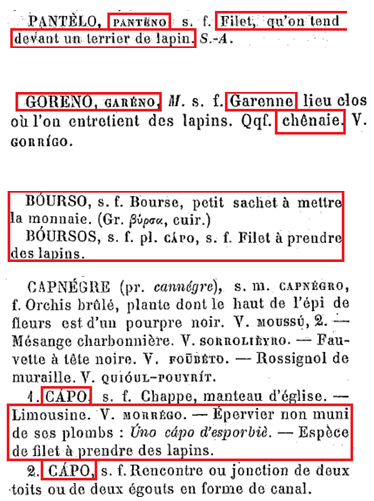

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, nous n’avons pas trouvé le mot « penteno ». Personnellement, il me fait penser au « Panthéon ». « La garenne du lapin » se dit « baoumo ». De manière plus générale « baoumo » signifie « grotte, cavité ». Comment ne pas penser au Jésus dans lequel un lapin est cacher dans le dessin de son genou ?! Les associations d’idées : La sainte-baume, Marie-Madelaine, Jésus, la grotte, le lapin de garenne : « baoumo » résume bien tous ces idées. Nous avons un monticule nommé « Conillère » près d’Alais, qui se nomme « Counieiro » en languedocien. Son nom a été donnée car de nombreux lapins fréquentaient ce lieu. Il signifiait « garenne ». Le mot « lapin » a été emprunté au français. Il y a une explication sur la conservation du nom « lapin de garenne » alors que ces lapins ne vivent plus dans des « garennes » mais des « clapiers ». Est-ce que cela a son importance ? Un lapin est un bon compagnon. Je tombe sur le mot « cardounio » qui veut dire « chardonneret ». Quel est le rapport avec la choucroute ? me direz-vous ! Pour ce mot, nous avons un proverbe cité qui dit « Pescaïre de ligne, cassaïre de cardounïo, noun acheterou jamaï ni tero, ni vigno ». J’aurais tendance à le traduire à la française par « le pêcheur à la ligne, le chasseur de chardonneret, n’achetera jamais ni terre, ni vigne »… Et ben, non ! Maximin D’HOMBRES, le traduit par « pêcheur à la ligne chasseur au filet ne firent jamais fortune ». Ce que j’aurais traduit par « chasseur de chardonneret », il le traduit en « chasseur au filet ». Faut-il s’arrêt sur « cardounio » ?! Et l’on approd que le mot vien de « carduus » qui signifie « chardon » dont l’oiseau est friand. Le chardon est l’emblème de l’Ecosse. « Fialas » signifie « filet de chasse ». Dans la définition du mot « las, lasso », une expression est citée qui signifie « prendre des lièvres par lassitudes » ou comment « un usurier tend des filets à des gens obérés ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « gorena, gareno » signifie « garenne » ou « chenaie, une fôret de chênes ». « Un filet pour prendre les lapins » se dit « boursos ». « Bourso » est une « bourse où l’on met la monnaie ». « Panteno, pantelo » est un filet que l’on tend devant un terrier d’un lapin ». Il est ortographié ici avec un « A » au lieu d’un « E » comme indiqué par Henri BOUDET

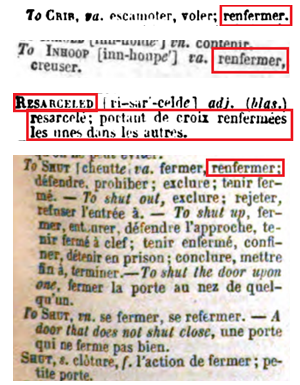

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « pent » signifie effectivement « enfermé, serré ». Pour avoir l’esprit tordu « pent » me fait penser à « pentagone » forme géométrique à 5 côtés, « pentacle » étoiles à 5 branches utilisées occultisme. La page wikipédia concernant l’ordre hermétique de l’Aube dorée (Golden Dawn) nous dit : « D’autres pentacles sont employés par l’Ordre de l’Aube Dorée pour l’invocation d’esprits; ceux-ci sont gravés du nom et du sceau de l’esprit à invoquer, à l’intérieur de trois cercles concentriques, et leur revers comporte un cercle et une croix de manière similaire à une croix celtique. ».

En regard au « pent », nous avons le mot « penitent ». Plusieurs mots anglias signifient « renfermer/renfermé ». Parmi ces mots nous trouvons « To bower », « to chest », « to close », « to contain », « to crib », « to inhoop », « resarceled ». Resarcelé est un terme utilisé en héraldique qui signifie : « portant de croix renfermées les unes sur les autres ». Le terme est assez inhabituel. Une autre définition indique « une bande ou une croix garnie d’un orle approchant de ses bords ». Avec un petit dessin, c’est beaucoup plus parlant : l’orle est le liseret bleu sur le dessin :

Il existe un lieu-dit dans le Morbihan qui se nomme « Le Penteno ». Il est rattaché à la commune de « Theix-Loyalo », au sud-est de Vannes.

En synthèse, pour le couple « Penteno / Pent », nous retrouvons comme thématique :

- Chardon en tant plante

- Ecosse en tant que Pays

- Le Cardou en tant que montagne

- Une bourse en tant qu’objet

- Ue pénitent que tant que personne

- Pentagramme en tant que forme géométrique ou ésotérique

- Ordre hermétique de la Golden Dawn en tant que groupe ésotérique

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

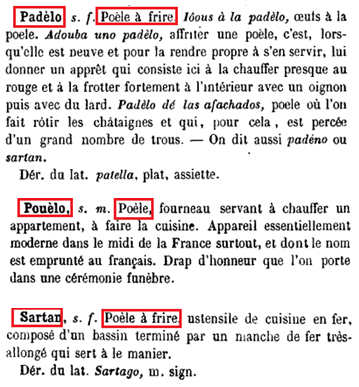

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Pickasso / te Pick

![]()

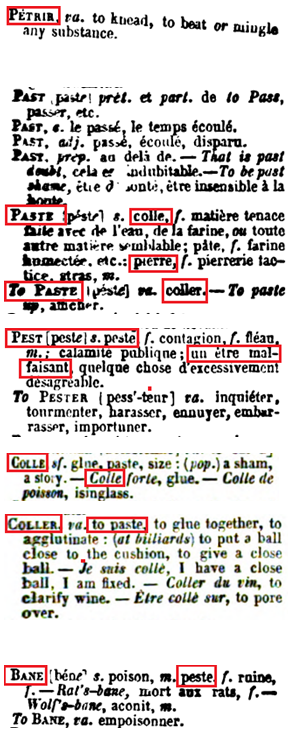

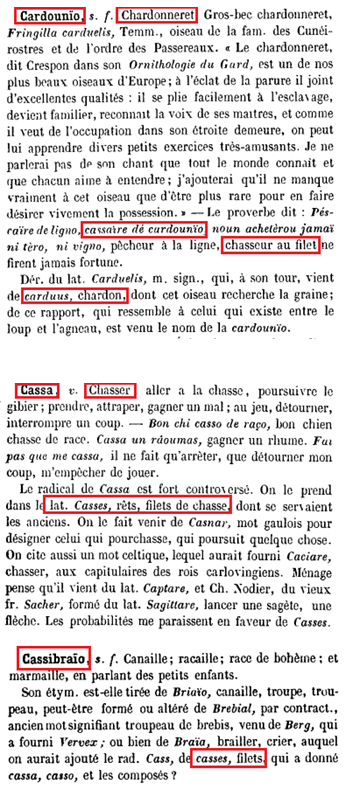

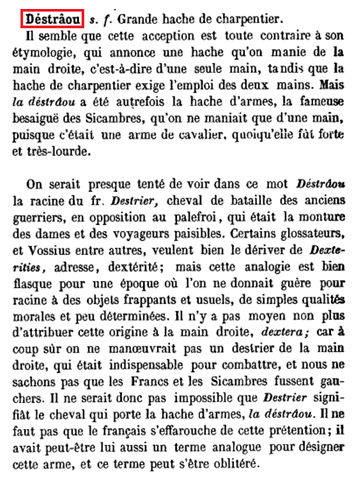

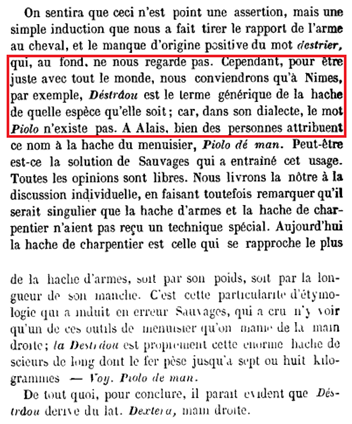

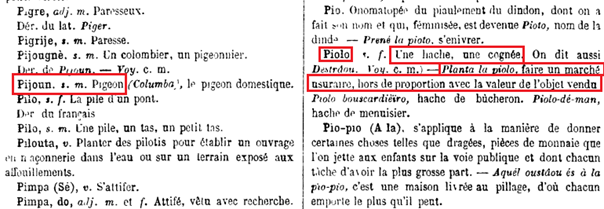

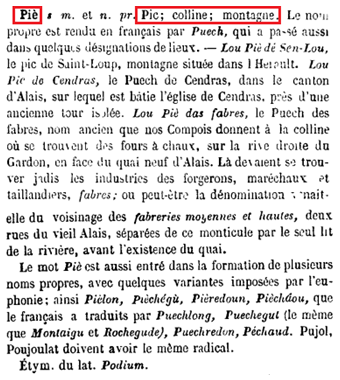

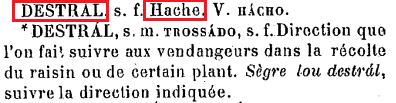

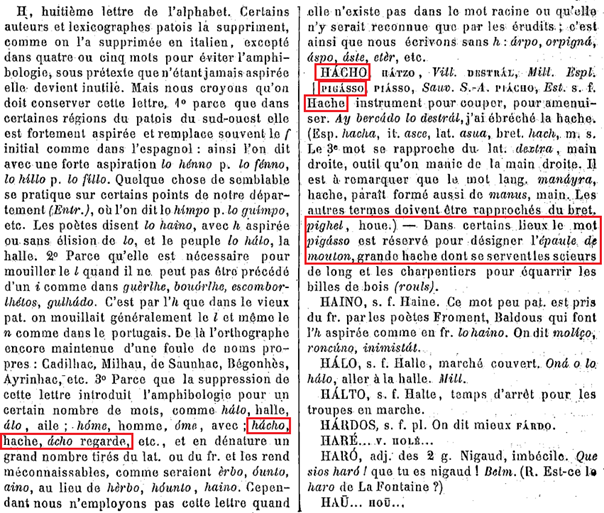

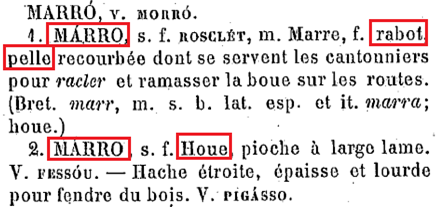

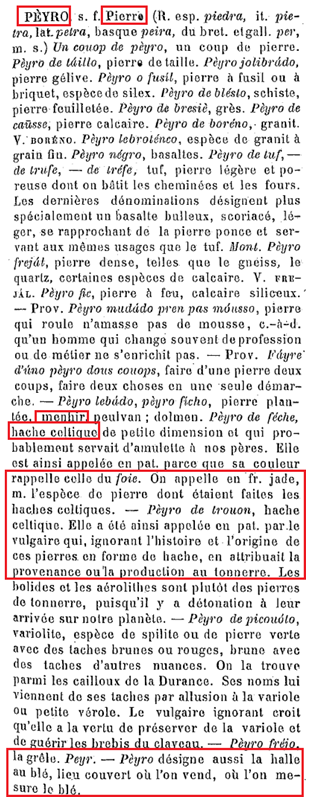

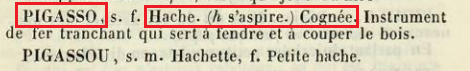

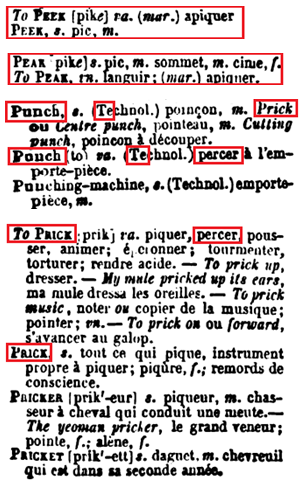

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, il n’y a pas de mot correspondant à « Pickasso ». Les mot suivants sorrespondent à la définition de « hache, cognée » : « Piolo » et « Destraou ». Maximin D’HOMBRES donne des explications sur l’utilisation de « Destraou » au lieu de « Piolo » alors qu’il semble que pour lui c’est « Piolo » qui serait à utiliser. « Testudo » et « asseito » sont d’autres mot pour désigner une hache. Le mot qui ressemble le plus à « Pickasso » est « Pigasso ». C’est une « houe ». C’est un outil de jardin type binette mais un manche en bois plus ou moins long et une pièce en métal pour creser ou retourner la terre. L’orgine du mot « pigasso » vient de « pi » et de « asso ». « Pi » signifie « pin ». En regard du mot « pigasso » nous avons le mot « pié », la longueur, le pied du roi. « Pié »signifie aussi « Pic, sommet, montagne ». En regard du mot « piolo », nous avons le mot « pijoun » qui signifie « pigeon ». Le seul élément intéressant est l’expression « planta tu piolo » qui signifie « faire un marché usuraire, hors de proportion avec la valeur de l’objet vendu. »

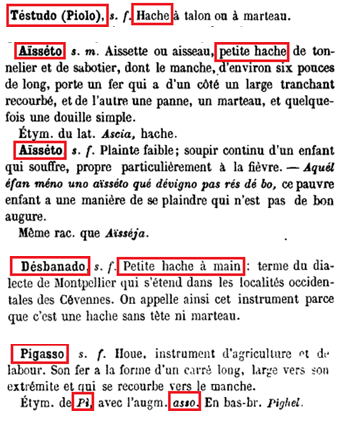

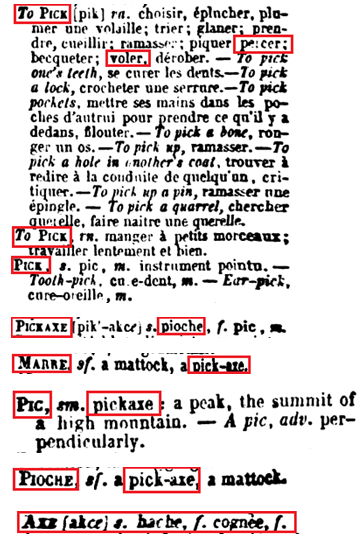

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « un hache » se dit « destral », « hacho » ou « pigasso ». En regard du mot « hoach », nous avons la définition de la lettre « H » et un exemple « hacho » qui signifie « hache » et « acho » signifie « regarde ».Le mot « marro » désigne « la houe ». Je suis tombé sur « la hache celtique » qui se dit « peyro de féche » qui signifie « la pierre du foie (l’organe) », ou « peyro de trouon » qui signifie « la pierre de tonerre ». « Peyro de féché » est de petite taille. Aimé VAYSSIER indique que c’est plus une amulette de soin (raison de sa couleur faisant penser au foie). Aimé VAYSSIER indique que ces haches étaient faite en jade. Nous verrons plus loin dans notre analyse que les pièces de jades percées se nomment « PI chinois ».

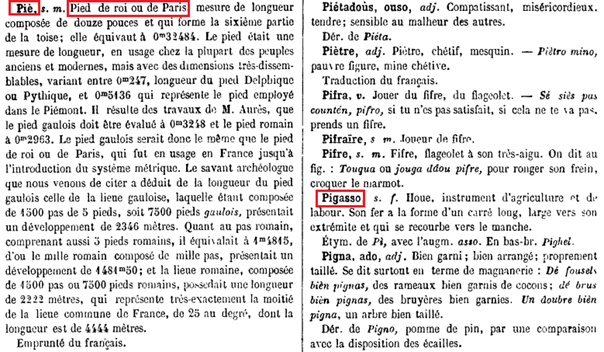

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to pick » possède un nombre importnat de signatication. Certes, il signifie aussi « percer » mais c’est loin d’être son sens premier. Il signifie « choisir, trier, glaner, prendre, cueillir, ramasser, éplucher. Il signifie aussi « volder, dérober ». « Peek » signifie « Pic ». « Peak » signifie « Pic, sommet, cime » « To peak, to peek » signifie « apiquer ». Il est étonnant de voir que le mot « Pickaxe » existe – il signifie « pioche » – mais qu’Henri Boudet n’a pas voulu l’uiliser en un seul mot. Il a bien découper « to pick » + « axe », « Axe » a lui-seul signifie « hache, cognée ». Henri BOUDET n’a retenu que « hache ». Il n’a pas pris « cognée ». Pourquoi ? « hache » signifie « mal » : « an headhache » signifie « un mal de tête ». Pourquoi « pickasso » au lieu de « pigasso » ? Faut-il remplacer « pick + axe » par « pig + axe ». Tout est bon dans le cochon m’a-t-on toujours dit ! Techniquement, les mots français qui correspondent le mieux à « pigasso » sont « houe, marre ». Houe-marre m’a tué ?!

Le seul mot dans le dictionnaire qui se rapproche de « te pick, percer » serait « Punch », « to punch » signifie « (Technol), percer en l’apporte-pièce ». « Punch » signifie « (Technol.) poinçon – Prick ou Centre punch » signifie « pointeau ». « To prick signifie « Piquer, percer, pousser, animer ; éperonner ; tourmenter ; torturer, rendre acide ». « Prick » signifie « tout ce qui pique, instrument propre à piquer, piqûre ; remords de conscience ».

En synthèse, pour le couple « Pickasso / To pick + Axe », nous retrouvons comme thématique :

- Pic, colinne, montagne en tant que lieu géographique

- Pigeon en tant qu’animal

- Passer un marché usuraire en tant en tant qu’action

- Hache celtique en tant qu’objet

- Jade en tant que pierre

- Epaule de mouton en tant qu’objet

- PI en tant que constante mathématique

- Pied en tant q’unité de mesure

- La halle aux blés en tant que lieu géographique

- Axe an tant que notion mathémathique

- Douleur en tant que sensation

Là, j’ai beau être matinal, j’ai mal ! Malgré tout, nous avons toujours les mêmes thématiques même si nous n’arrivons pas à décoder les mots cachés. Nous sommes sur les thèmes en lien avec la montagne, avec la géométrie et d’un pauvre type (un pigeon) qui s’est fait arnaquer. Il ne manque plus que la dame aux mœurs légères ou répréhensibles et le tableau serait complet.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Liens

La perche (unité de mesure) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(unit%C3%A9)

Le cabaret, le paradis latin : https://www.paradislatin.com/fr/histoire/

Léit en occitan : https://fr.wiktionary.org/wiki/l%C3%A8it

La famille De Levis et De Nègre du pays de Sault : http://belcaire.over-blog.com/2016/12/genealogie-des-familles-de-levis-et-de-negre-du-pays-de-sault.html

L’ordre du croissant : https://cervieres.com/2015/07/16/le-petit-anjou-illustre-lordre-du-croissant-26/comment-page-1/

L’abbaye de Saint-Maurice en Suisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_territoriale_de_Saint-Maurice

Maurice d’Agaune : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_d%27Agaune

Carte valet de trèfle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valet_de_tr%C3%A8fle#:~:text=Eichelnunter%20ou%20Eichelnunder).-,Repr%C3%A9sentations,%C3%A0%20pied%20ou%20un%20%C3%A9cuyer.

Judas Maccabée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Judas_Maccab%C3%A9e

Le dieu Pan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pan

Arcadie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie

Panteno : https://www.etymologie-occitane.fr/2011/12/panteno-pantiero/

L’ordre hermétique de la Golden Dawn : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_herm%C3%A9tique_de_l%27Aube_dor%C3%A9e

Un orle : https://fr.wiktionary.org/wiki/orle

Plante Molène Thapsus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_thapsus

La houe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Houe

Meuble miséricorde, stalle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_(stalle)

Dais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dais

Fête-Dieu ou Fête du Saint-Sacrement : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte-Dieu

Rite maçonnique égyptien Misraïm : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rites_ma%C3%A7onniques_%C3%A9gyptiens

Raja : https://fr.wikipedia.org/wiki/Raja

Brennus/Brennos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brennos_(IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.)

La lygée croix de chevalier : https://www.plume-de-ville.fr/INS/ipunaiselygeque.html

La croix philosophique du chevalier de rose-croix : https://www.cepadues.com/livres/developpement-personnel-collectif/franc-maconnerie-esoterisme/1301-anatomie-de-la-croix-philosophique-du-chevalier-rose-croix-9782364937833.html

Rocambole : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocambole_(personnage_de_fiction)

Cépée : https://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A9p%C3%A9e

Rob : https://fr.wiktionary.org/wiki/rob

Limoux : https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoux

Bai (cheval) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bai_(cheval)

Roussin (cheval) : https://fr.wiktionary.org/wiki/roussin

Les Saints de Glace / Les saint cavaliers : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saints_de_glace

Saint Eutrope : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrope_de_Saintes

Les Redones/Riedones : https://fr.wikipedia.org/wiki/Riedones

Aleth (Bretagne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleth

Alet-les-bains (Aude) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alet-les-Bains

Mont Golgotha / Mont du crâne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Golgotha

Tous en croissant : https://cervieres.com/2015/07/16/le-petit-anjou-illustre-lordre-du-croissant-26/comment-page-1/

L’ordre du croissant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Croissant_(Maison_cap%C3%A9tienne_d%27Anjou-Sicile)#:~:text=Le%20vieux%20fran%C3%A7ais%20loz%2C%20parfois,%2C%20on%20m%C3%A9rite%20des%20louanges%20%C2%BB.

La chaufferette : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaufferette

La chaleur de Joseph : https://artifexinopere.com/blog/author/b/page/33/

Triptyque de Mérode : https://fr.wikipedia.org/wiki/Triptyque_de_M%C3%A9rode

Lacs d’amour : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacs_d%27amour

Houppe dentelée / Les écossais de la Saint-Jean : https://www.ecossaisdesaintjean.org/article-la-houppe-dentellee-et-la-chaine-d-union-101549332.html