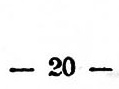

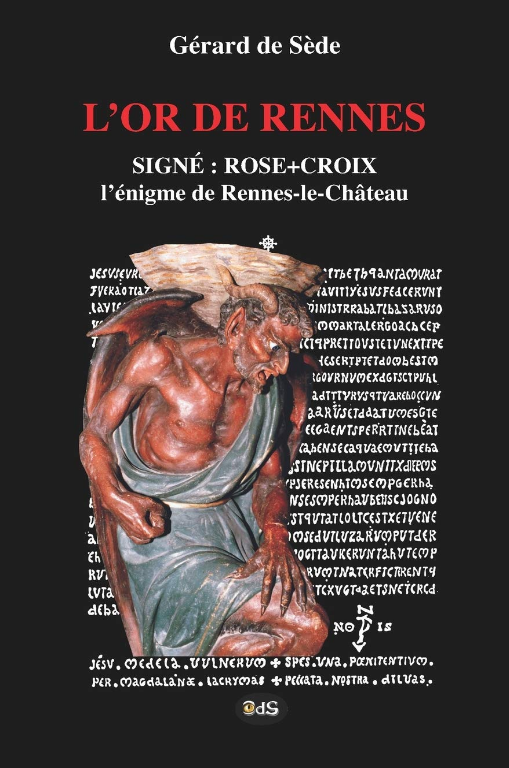

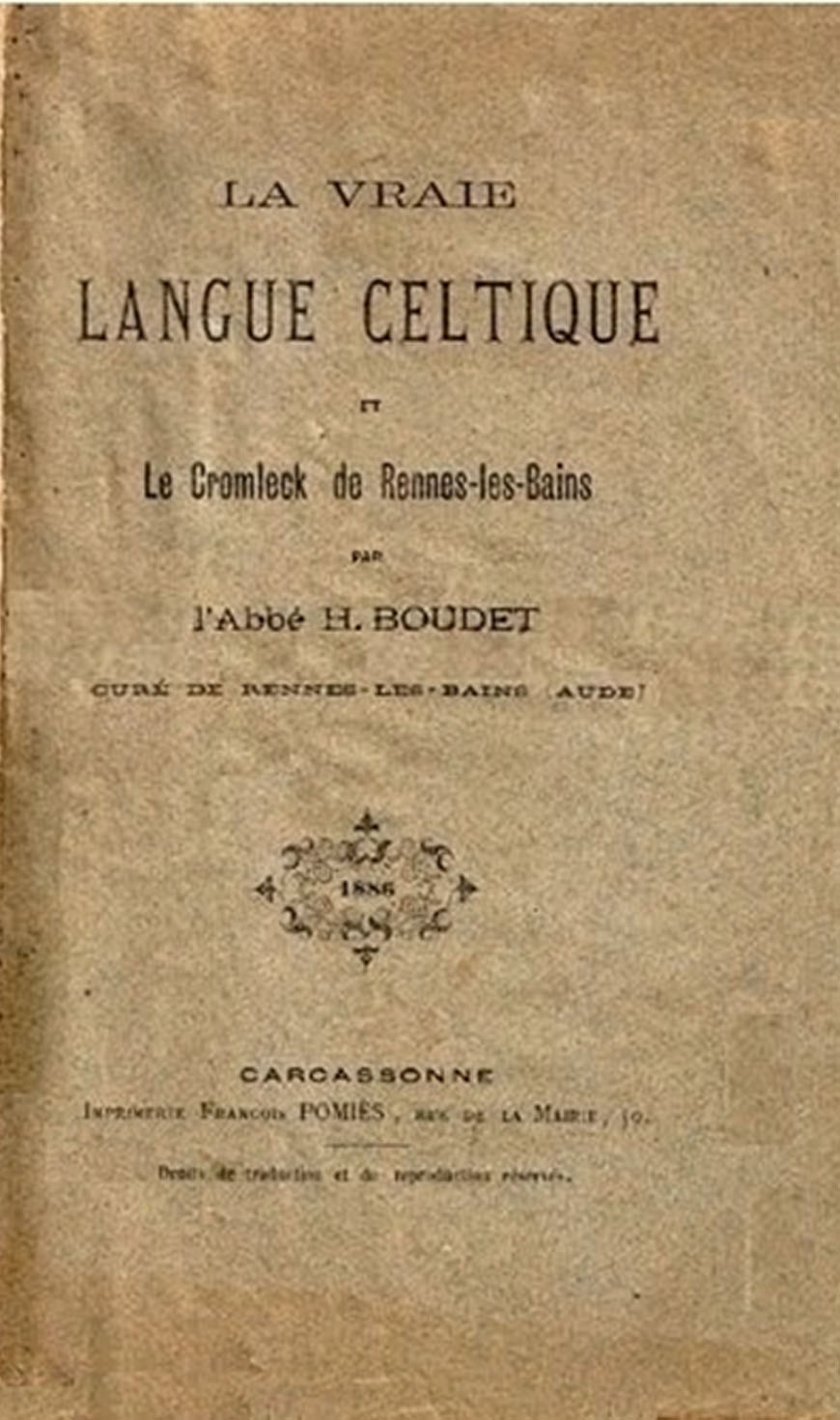

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 20 – Seconde partie

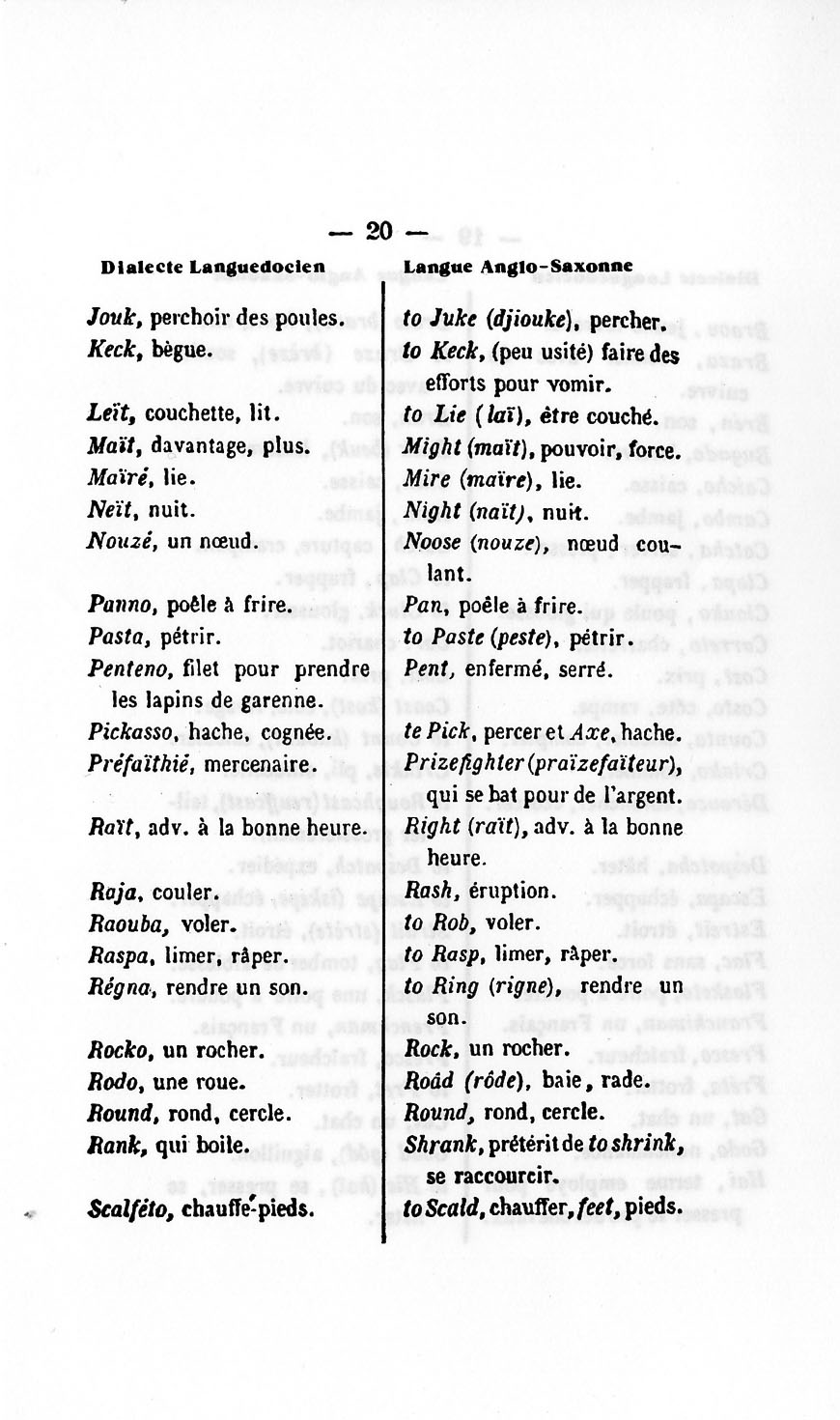

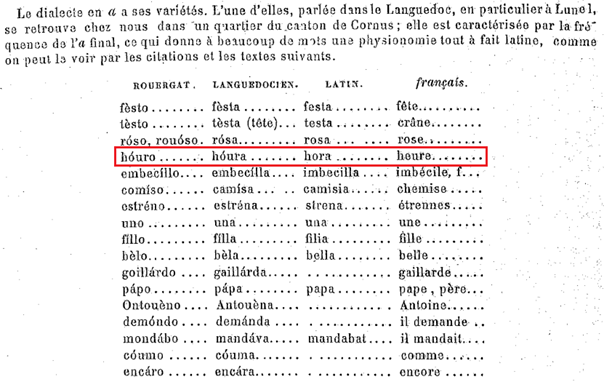

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Préfaïthié /Prizefighter

![]()

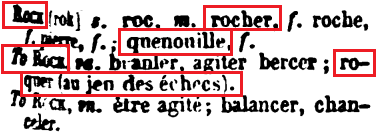

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, nous ne trouvons pas de « préfaïthier », ni de « mercenaire ». Historiquement, « les soldats » étaient des hommes qui se battaient pour de l’argent, une solde. Le mot « soldat » vient du mot « solde ». Tout « soldat » peut être considéré comme « mercenaire » car il se bat pour de l’argent (une solde).

Nous retrouvons tous les coldats des différents corps d’armée : « dragoun », « gendarmo », « granadié », « halabardié », « hâousar », « sapur ». Et en termes plus généal : « Guérié », « soulda ». Tout cela n’est pas très convainquant.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, pour le mot « mercenaire » nous avoins les mots « mercenari » et « soulotié ». Le mot qui précède « mercenari » est « merce » est un meuble que l’on utilise dans les églises et qui se nomme « miséricorde » ou « stalle ». C’est une console fixée sous le siège. « soloutié » signifie « mercenaire » mais ce n’est absolument pas un soldat. C’est un ouvrier agricole saisonnier qui vient battre les blés.

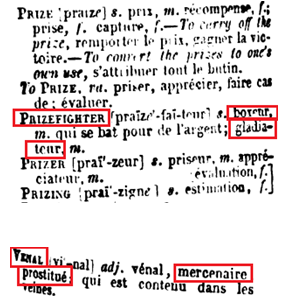

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « prizefighter » signifie effectivement « qui se bat pour de l’argent ». Il signifie aussi « boxeur » et « gladiateur ». « Venal » signifie « vénal, mercenaire, prostitué, qui est contenu dans les veines »

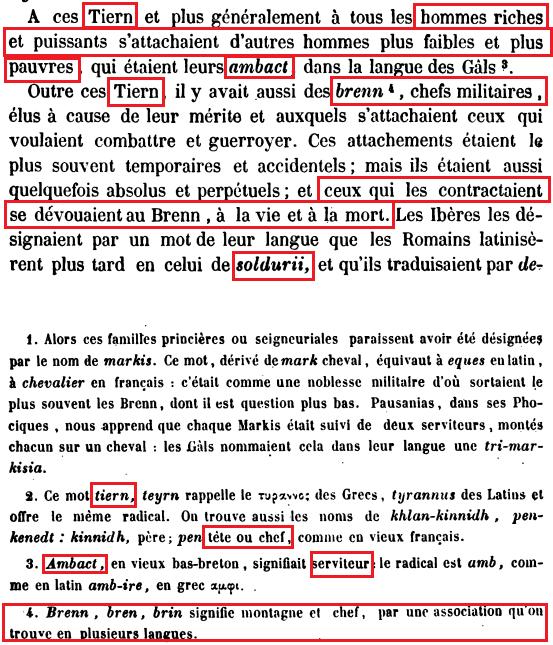

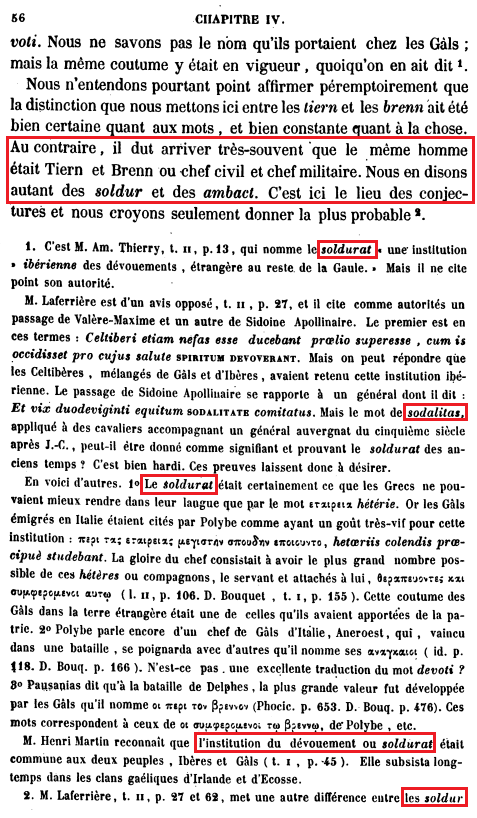

Dans « Histoire de la philosophie en France – La période Gauloise », l’auteur A-F Gatien-Arnoult nous fait une description des statuts sociaux dans le monde gaulois. Il décrit :

- Les Tierns : Les chefs civils, hommes riches et puissants

- Les ambacts : hommes plus faibles et plus pauvres que les Tierns, serviteurs des Tierns

- Les Brenns : Les chefs militaires

- Les Soldurii ou Soldurs ou Dévoués : Hommes qui combattaient et guerroyaient et avaient une dévotion extrême au Brenn, à la vie à la mort. Ils avaient un niveau social proche de l’aristocratie. On peut les assimiler comme des chevaliers.

Un homme pouvait être à la fois chef civil (Tiern) et chef militaire (Brenn).

En synthèse, pour le couple « Préfaïthié / Prizefighter » , nous retrouvons comme thématique :

- Soldat en tant que personne

- Soudard, soldat mercenaire en tant que personne

- Boxeur en tant que personne

- Gladiateur en tant que personne

- Ouvrier agricole en tant que personne

- Le blé en tant que céréale ou de l’argent

- Miséricorde en tant que meuble ou pardon divin

- Prostitué en tant que personne

Mouais, mouais, mouais… « Préfaïthié » ou « Préfaïkié » car on a du mal à distinguer si c’est un « h » ou un « k » n’existe pas. Il doit certainement vouloir dire quelque chose phonétiquement. Et si c’était un « k », on pourrait voir ou entendre un « cahier » avec « k-i-é » et même « tes cahiers » avec « t-k-i-é » mais il resterait malgré tout « préfaï ». Le seul calambour qui tiendrait à peu près la route concerne le « soloutié », l’ouvrier agricole qui bat les blés. A la question « qui se bat pour de l’argent ? », je répondrais « Le blé car il est battu par le mercenaire (l’ouvrier agricole saisonnier) ».

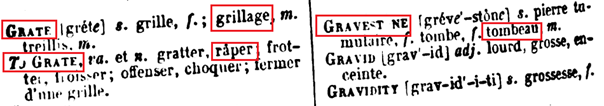

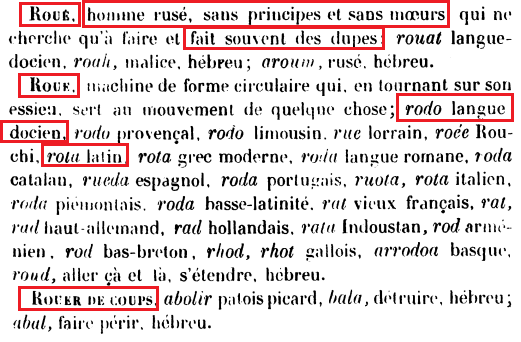

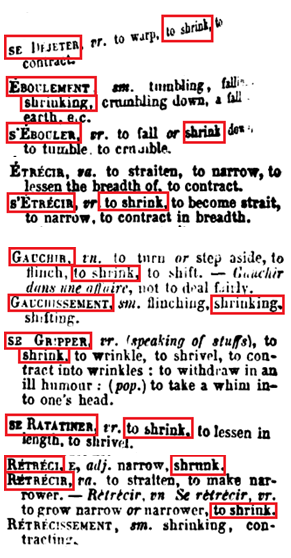

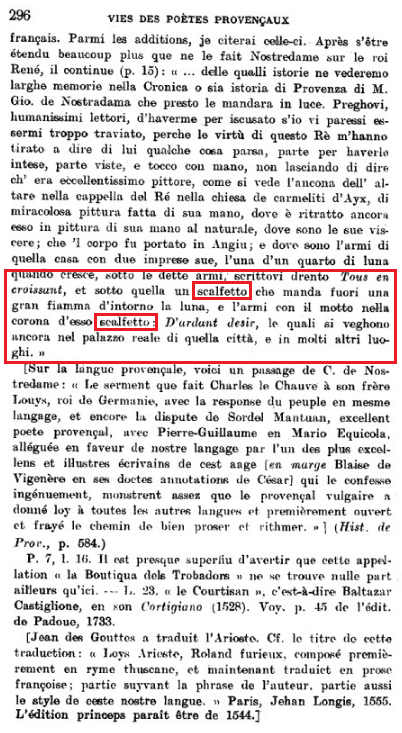

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

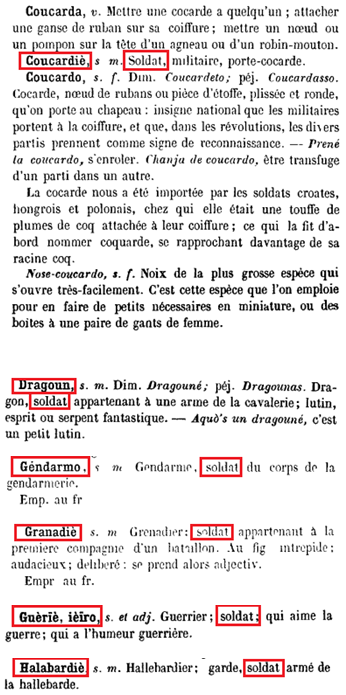

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

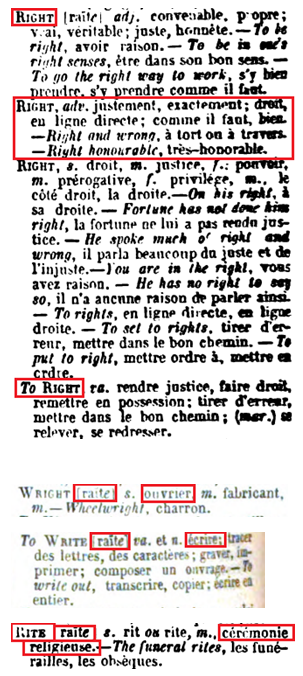

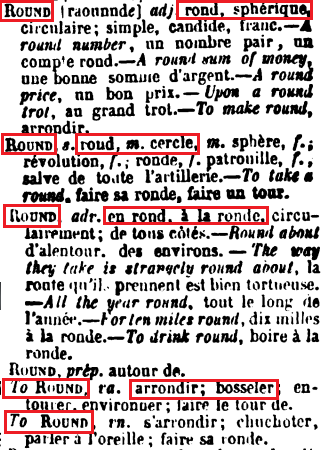

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Histoire de la philosophie en France – La période Gauloise – de A-F Gatien-Arnoult :

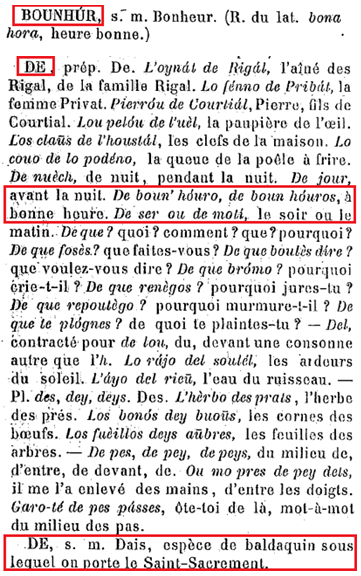

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Raït/Right

![]()

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « mati » ou « amatina » signifient « de bonne heure ». Nous ne sommes pas sur l’expression exact « à la bonne heure ». Le mot qui suit « amatina » est « ambre ». On retrouve l’ambre. « Ambre » a plusieurs significations : « une allure du cheval, entre le pas et le trot », « leva l’ambre » signifie « être fin, rusé au dernier degré ». « Benura, benurado » signifie bien heureux. Il y a une distinction entre la bonne heure et la mauvaise heure. L’expression « à la bonne heure ! »est présente dans la définition du mot « Diou », qui signifie « Dieu ». Nous avons l’expression « Dieu soit béni ! A la bonne heure ! Diou, meris ! ». Nous avons le mot « lugar » qui signifie étoile. A l’origine, il était utilisé pour toutes les étoiles dans le ciel et surtout les plus brillantes. Ce mot n’est plus utilisé que dans l’expression « lou lugar dâou pastre ». Elle correspond à l’étoile du berger ; c’est la planète Vénus qu’on appelle aussi l’étoile du soir ou du matin, selon l’heure à laquelle elle se lève ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « de boun houro » ou « de bouno houros » signifie « de bonne heure ». Cette expression est décrie dans la définition du mot « de ». Le mot suivant est « dé » qui signifie « dais, baldaquin sur lequel on porte le saint-sacrement ». Nous relevons l’expression « Il faut arriver à la foire à bonne heure et aller à la guerre le plus tard possible ». La foire est le lieu où les jeunes recherchent les jeunes filles pour les épouser. Cette expression est citée dans la définition du mot « fieyro » qui signifie « foire ». Nous trouvons l’expression exacte « adv. A la bonne heure » dans la définition du mot « passe ». Ce mot « passe » est bien entouré ! Le mot qui le précède est « pascos » qui sifnifie « Pâques ». Les mots sui le suivent sont « passegniote » qui signifie « celui qui est chargé de couper et distribuer le pain bénit ». Il est suivi de « passo » qui signifie « passage ». Et en regard nous avons « nouostro damo de Paro-Prats » qui correspond à la fête de l’annonciation de la sainte vierge Marie, le 25 mars. C’est l’époque où l’on défend les prés aux bestiaux.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « right » en tant qu »adverse signifie beaucoup de choses masi pas « à la bonne heure ». Il signifie « justement, exactement, droit, en ligne directe, comme il faut, bien ». Dans ses formes adjectif, verbe ou nom, « right » signifie « vrai, convenable, propre, juste, honnête, véritable, droit, justice, pouvoir, prérogative, privilègé, le côté droit, à droite, rendre justice, faire droit, remettre en possession, mettre sur le bon chemin, relever, redresser ». Nous avons le choix avec tout cela ! Avec une phonétique identique ([raite]), nous avons les mots « wright » qui signifie « ouvrier », « to write » qui signifie « écrire » et « rite » qui signifie « rite ». Vu le contexte, on a tendance à pencher pour le rite, la célébration religieuse ou non ! On pense aussi évidemment aux rites écossais (ancien et accepté (REAA) ou rectifié (RER)) maçonniques.

En synthèse, pour le couple « Raït / Right » , nous retrouvons comme thématique :

- Un bienheureux en tant que personne

- Dieu en tant être suprême des religions

- Bénédiction en tant qu’action religieuse

- Dais en tant qu’objet

- Fête-Dieu en tant que fête religieuse chrétienne

- Etoile du Berger en tant qu’astre et symbole religieux

- Vénus en tant que divinité

- Pâques en tant que fête religieuse chrétienne

- Annonciation Vierge Marie en tant que fête religieuse chrétienne

- Le 25 mars en tant que date religieuse et astronomique (astrologique) importante

- Rite en tant que tradition

- Rite écossais en tant que rite maçonnique

Nous retrouvons beaucoup de fêtes et de rites chrétiens. Mais ce n’est pas forcément une fête chrétienne qui est cachée derrière le couple « raït/right ». Le dais le plus célèbre est celui du temps de Salomon. La houppa est le dais utilisé dans les synagogues lors des mariages. dans ces deux exemples nous sommes plutôt sur des éléments de utilisés dans le cadre de la religion juive. Nous pouvons nous laissé emporter et bifurquer sur le rite maçonnique Misraïm dit égyptien (Misraïm signifie « égyptien » en hébreu). Nous retrouvons la sonorité « raït/Raïm » qui peut semblé être typée « hébreu » pour un profane. Le 25 mars est une date qui rappel l’équinoxe de printemps et c’est un moment où il y a régulièrement l’alignement de planètes, comme la lune et Vénus. Nous retrouverons très régulièrement ce fameux mois de mars tout au long de LVLC.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

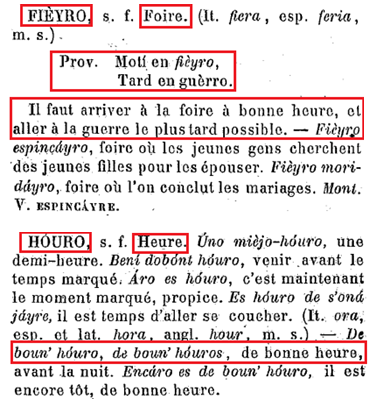

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Raja/Rash

![]()

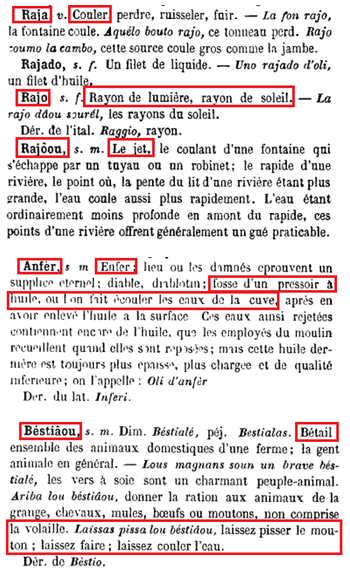

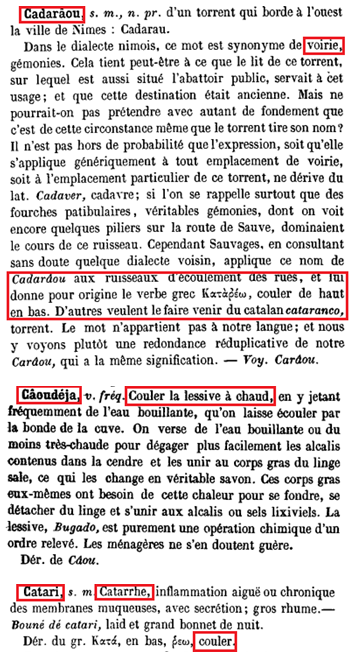

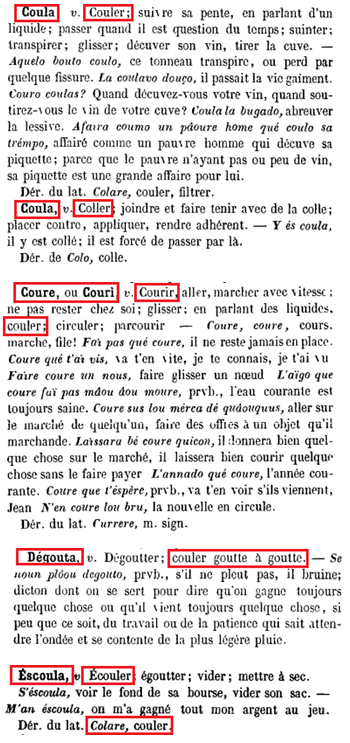

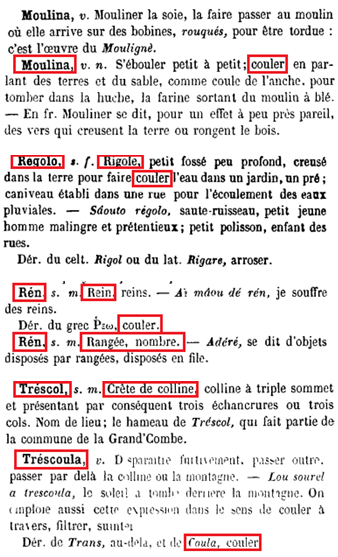

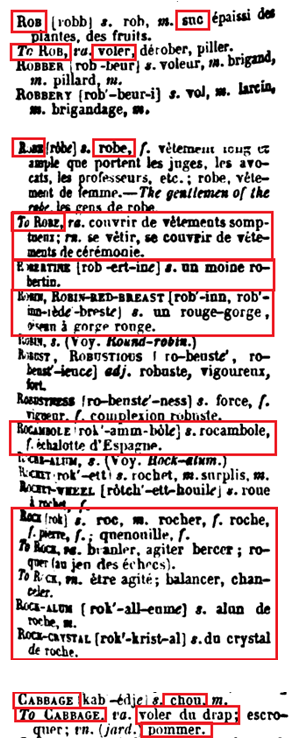

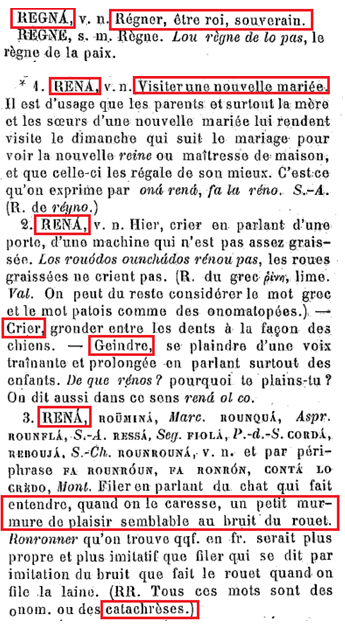

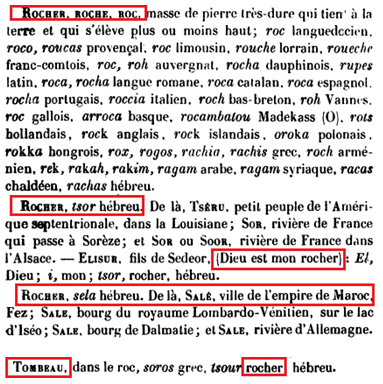

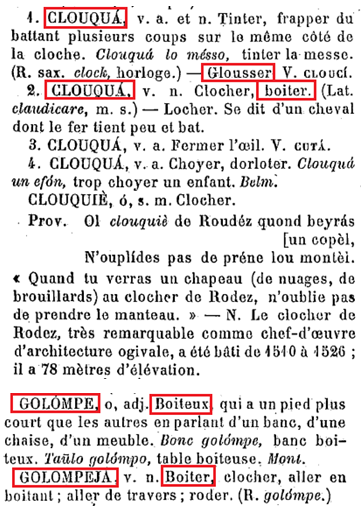

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « raja » signifie effectivement « couler ». Conjugé, il fait « rajo », et « rajo » signifie rayon de lumière. « Rajoou » signifie « un jet (d’eau) ». Dans un pressoir à huile, la fosse d’un pressoir se nomme l’enfer, « anfer » en languedocien. Il existe une expression « laissas pissa lou bestidou » sui signifie « laisser pisser le mouton, laisser faire, laisser couler l’eau ». Le mot « cadaraou » désigne un suisseau d’écoulement qui signifie littéralememnt « couler de haut en bas ». Le mot « catari » qui signifie « catharre » soit une inflation des yeux vient du mot grec qui signifie « couler ». Le mot « coula » signifie « couler ». « Coure, couri » signifie « courrir, couler ». « Dégouta » signifie « couler goutte à goutte ». « Escoula » signie « écouler » qui vient du latin « colare, couler ». « Moulina » signifie « couler ». « Regolo » qui signifie « une rigole » permet de faire couler l’eau. « Trescoula » qui est dérivé de « trescol », ce dernier signifie crête de colline. Il vient du mot « coula » qui signifie « couler ». « Ren » sui signifie « rein » vient du grec « couler ». « Ren » signifie aussi « rangée, nombre ». Nous avons le choix !

Evidemment avec l’affaire de Rennes-le-château, les mots « catari (catharre) » et « ren » sortent du lot. « Cadarou » fait penser au mont Cardou. « Regolo » à l’humour d’Henri BOUDET. Le reste, je pense que l’on peut laisser pisser. « Raja » fait penser aux princes hindous. De manière plus générale, il signifie « chef ». C’est l’équivalent de « rex » en latin et « rix » en gaulois. Astérisme !!

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « raja » ou « roja » sifnifie effectivement « couler ». En espagnol « roja » signifie « rouge ». « Rojado » signifie « averse » et « rojal » signifie « jet d’eau, chute d’eau, cascade ». « Eruption » se dit « brenado ». Le mot « brenado » est suivi du mot « brenous » qui qignifie « vénimeux » et il est précédé du mot « bren » qui signifie « le son des céréales ». Nous avons comme précision sur « bran » qui signiei « ordure, saleté, matière fécale ». Nous parlions juste avant d’un chef, avec « brenado, bren et brenous », on pense évidemment au chef mythique gaulois, « brennus ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, le mot « passa » possède de nombreuses significations intéressantes :

- Faire couler un liquide à travers un tamis

- Passer la farine au bluteau

- Mouiller le linge en vue de la laver (la bugado)

- Une viande passée que l’oin a gardé trop longtemps

« Passado » signifie « vestibule » et « un certain temps »

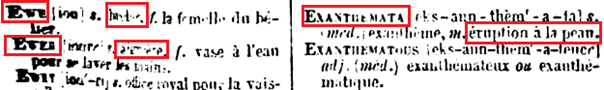

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « éruption » se dit « botch » an anglais. « To botch » signifie « massacrer ». « Eruption » est le même mot en français et en anglais. « Exenthema » soit « exanthème » en français est une irruption de la peau. En regard de ce mot nous avons les mots « ewe » qui signfie « brebis » et il fait penser à « Eve, la première femme » et « ewer » qui est « une aiguière, un pot d’eau ». Comment ne pas penser à à la station de la passion du Christ ou Ponce Pilate se lave les mains où un enfant verse de l’eau avec un pot-à-eau ou une aiguière. « Rash » signifie effectivement « éruption », mais son premier sens est « ébullition de sang ». Bon appétit ! Super glamour comme mot ! « Ebullition de sang » est un ensemble de maladies provoquant des pustules rouges de le corps. Les médecins du XVIIIe siècle considéraient que ces réaction étaient liées à l’effervescence du sang. « Rash » signifie aussi « précipité, inconsidéré ». « To rase » ou « to raze » signfie « raser ». Nous ne sommes pas loin du « razès » région de Rennes-les-bains.

« Redgum » signifie aussi « éruption ». C’est une maladie qui frappe les nouveaux-nés. C’est une espèce de peste identitifiée en Australie. Nous retrouvons enfin le mot « eruption » pour la « grattelle » qui est une maladie de type gale légère qui produit des boutons avec de forte démangeaisons.

En synthèse, pour le couple « Raja / Rash » , nous retrouvons comme thématique :

- Cathare en tant que maladie des yeux

- Rennes-le-château en tant que lieu géographique

- Le Cardou en tant que lieu géographique

- Le chef en tant que personnage

- Rouge en tant que couleur

- Brennus en tant que personnage

- Brebis en tant qu’animal

- Eve en tant que personnage biblique

- Le Razès en tant que lieu géographique

- Maladie de la peau en tant que maladie

- Ebullition du sang en tant que maladie

Nous avons plusieurs thématiques qui en ressortent :

- La géographie régionales d’Henri BOUDET : les catarrhes, rennes-le-château, le razès, le mont Cardou

- Le chef, Brennus de la mythologie celto-gauloise

- La brebis qui s’est perdue

- Des maladies de peau avec des pustules rouges

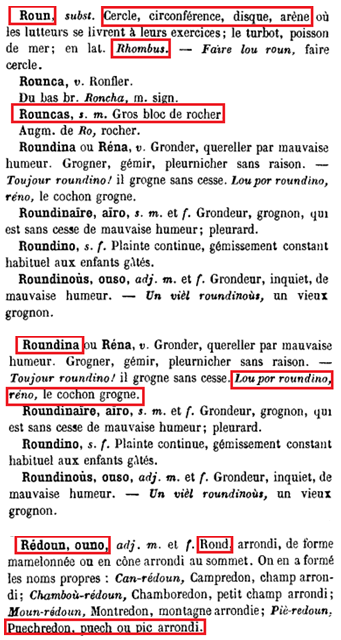

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Raouba/to Rob

![]()

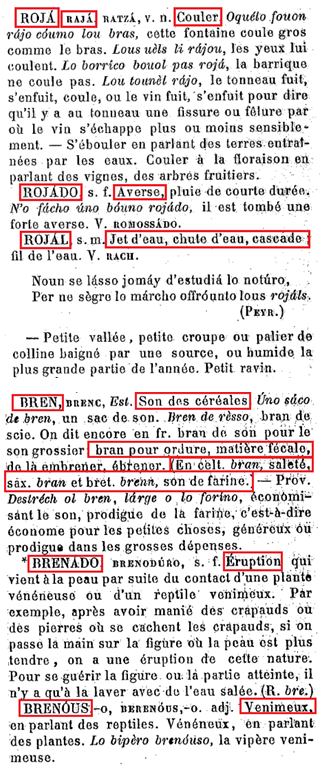

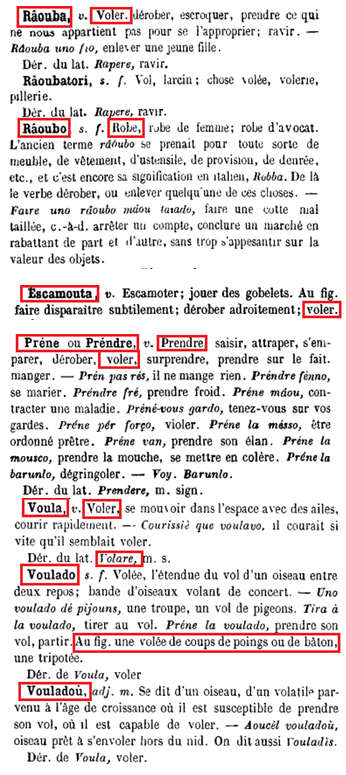

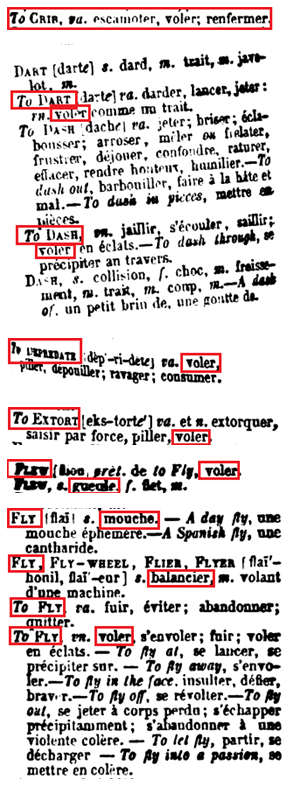

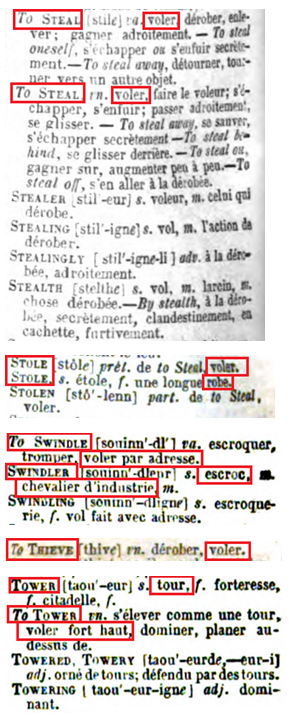

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « raouba » signifie effectivement « voler ». « Raoubo » signifie « robe ». Les verbes « escamouta », « prene » et « prendre » signifient « voler » dans le sens dérober. « Voula » signifie « voler » dans les airs. « Voulado » signifie « volée » temps de vol q’un oiseau entre deux battements d’ailes. Il possède un sens figuré qui signifie « un volée de coups de poings ou de bâtons ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « voler » se dit « rouba ». Les verbes « derrouba », « pona », « ropina » signifient aussi « voler ». « boula » signifie « voler » dans le sens se mouvoir dans les airs. « Une robe » se dit « roubo ». Je pense que le jeu entre « rouba » et « roubo » est à creuser. « En roubo de cambro » signifie « en robe de chambre ». L’expression « Seloun lo roubo Dieus douno lou frech » signifie Dieu donne le frois selon la robe. C’est une référence au pelage des animaux en fonction des régions qu’ils habitent. « Roubado » est une « cépée de chêne », « un rejeton de chêne ».

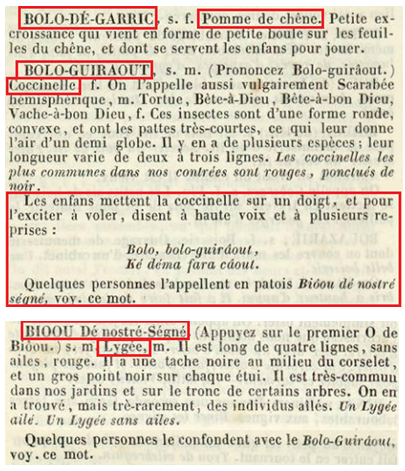

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, il est mentionné une expression enfantine pour stimuler les cocinnelles à prendre leur envol. La coccinelle se dit « bolo-guiraout ». Il est mentionné qu’il ne faut pas confondre la coccinnelle « bolo-guiraout » et le lygée « bioou dé nostré-ségné » (bête à bon-dieu). Le lygée est un insecte rouge et noir comme la coccinelle. Son nom complet et poétique est « lygée croix de chevalier ». En anglais, elle est nommée « black-and-red-bug ».

Un livre sur la franc-maçonnerie se nomme « anatomie de la croix philosophique du chevalier rose-croix ».

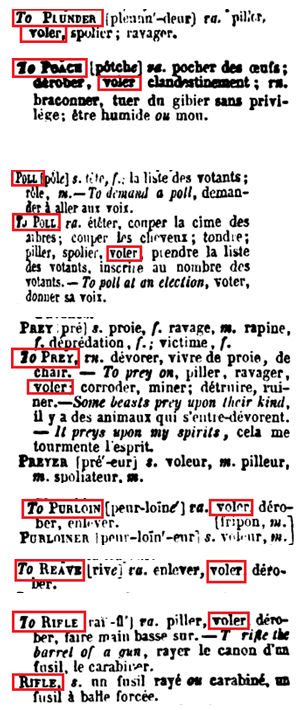

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to rob » signfie effectivement « voler » mais d’autres mots proches de « to rob » possèdent bien d’autres significations.

« Rob » qui se dit aussi « rob » en français, est un suc épaissi des plantes, des fruits.

« Robe » est « une robe », « un vêtement long que portent les juges, les avocats, les professeurs » ou « un vêtement de femme ».

« To robe » signifie « vêtir », « couvrir de vêtements somptueux ».

« Robertine » est « un moine robertin »

« Robin-red-breast » signifie « rouge-gorge ».

Sue la même page, nous avons « rocambole » ; il fait penser au personnage de fiction « rocambole » et « échalotte d’Espagne ». « Rocambole » était un personnage d’une série de livres « les drames de Paris » de l’auteur « Pierre Ponsin de Terrail ». Ils furent publier de 1857 à 1870. Le premier volet « L’héritage mystérieux » a été publié dans le journal « La Patrie » Sur la même page, nous avons « Rock » qui signifie « rocher », « to rock » qui signifie « branler », « rock-alun » qui signifie « alun de roche », « rock-crystal » qui signifie « du crystal de roche ». Il existe une multitude de verbes en anglais qui sont utiliser pour exprimer l’action de voler :

« to cabbage » signifie « voler du drap, escroquer » et en jardinerie, il signifie « pommer ».

« cabbage » signifie « chou ».

« to crib » signifie « voler ».

« to dart » signfie « voler comme un trait »

« to dash » signifie « voler en éclats »

« to depredate » signifie « voler »

« to extort » signifie « voler »

« flew » signifie « volé » (le preterit de voler). Il signifie aussi « gueule ».

« Fly » signifie « voler », « balancier », « mouche », « fuir ».

« To harry » signifie « voler ».

« To hover » signifie « voler » dans les airs.

« to kidnap » signifie « voler ».

« to lift » signifie « voler »

« to pick » signifie « voler »

« to pilfer » signifie « voler »

« to pill » signifie « voler »

« to plunder » signifie « voler »

« to poach » signifie « voler », « pocher les oeufs »

« to poll » signifie « voler », « ététer, couper la cime »

« to pray on » signifie « voler »

« to purloin » signifie « voler »

« to reave » signifie « voler »

« to rifle » signifie « voler », « rifle » signifie « un fusil »

« to shrark » signifie « voler par artifice », « shark » signifie « requin »

« to rifle » signifie « fumer, voler », « smoke » signifie « fumée, vanité, chimère »

« to soar » signifie « voler très haut »

« to spoliate » signifie « spolier, voler »

« to spoil » signifie « gâter, âbimer, voler »

« to steal » signifie « voler »

« stole » est le preterit du verbe « to steal ». Il signifie « voler » et « une longue robe ».

« to swindle » signifie « voler par adresse ». « Swindler » signifie « escroc, chevalier d’industrie ».

« to thieve » signifie « voler »

« to tower » signifie « voler fort et haut ». « Tower » signifie « tour, forteresse, citadelle ».

Bizarrement, dans la partie « Français-Anglais » du dictionnaire, très peu de mots français portent la notion de vol alors que dans la partie « Anglais-Français » nous avons pléthore de verbes.

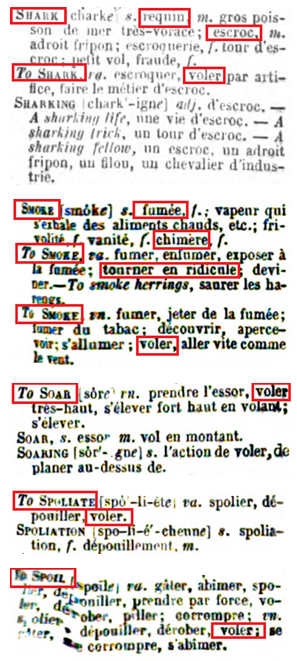

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, le mot « robe » est souvent utilisé pour définir un objet ou un acte en rapport avec la couleur de la robe d’un personnage religieux.

« Un apôtre » signifie « un doigt » car dans le monde des voleurs, il a pour mission de voler.

« Corbeau » signifie « prêtre » car c’est la couleur noire de se robe

« Curé » signifie « sac à charbon » pour faire référence à la forme de sa robe.

« Un enfant de cœur » signifie « demi-setier de vin rouge » en référence à la couleur rouge de sa robe.

« Grisaille » désigne « les sœurs grises de la charité » en référence à la couleur de leur robe.

« Lyonnaise » signifie « robe de soie » en référence aux « soyeux de Lyon ».

Il existe de nombreux mots d’argot pour désigner « voler ». L’expression « frire un rigolo » me semble sortir de l’ordinaire. Elle signifie « voler à l’accolade ». Henri BOUDET aime bien tout ce qui est rigolo. Chacun son humour !

En synthèse, pour le couple « Raouba / to Rob » , nous retrouvons comme thématique :

- Une volée en tant que punition corporelle

- Cépée de chênes en tant partie d’un arbre

- Une robe en tant qu’habit

- Lygée croix de chevalier en tant qu’insecte

- Anatomie de la croix philosophique du chevalier rose-croix en tant que livre ésotérique

- Un apôtre en tant que disciple de Jésus-Christ

- Un prêtre, un curé en tant qu’homme d’église

- Un corbeau en tant qu’oiseau

En italien « une roba » es une femme aux mœurs légères.

La lygée, croix de chevalier est vraiment tiré par les cheveux mais néanmoins, le rapport entre cet insecte le chevalier de rose-croix prête à réflexion. Si ce n’est pas dans notre couple « raouba/to rob pour voler » il sera certainement utilisé dans un autre contexte. Nous restons un peu dans l’expectative avec les mots que nous avons trouvés mais qui globalement ne me semblent pas très convaincants. C’est un jeu de foisonnement intellectuel et phonétique pour tomber sur un jeu phonétique possible qui pourrait répondre à la fantaisie d’Henri BOUDET.

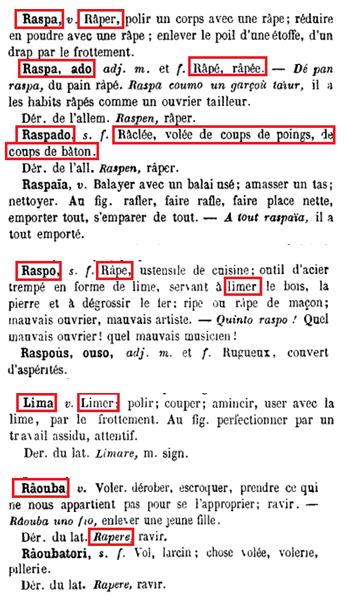

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

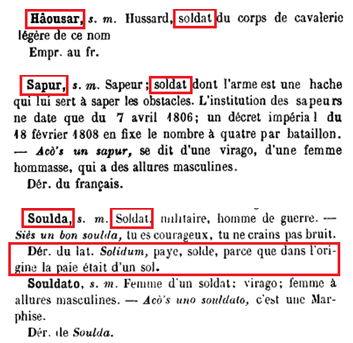

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Raspa/to Rasp

![]()

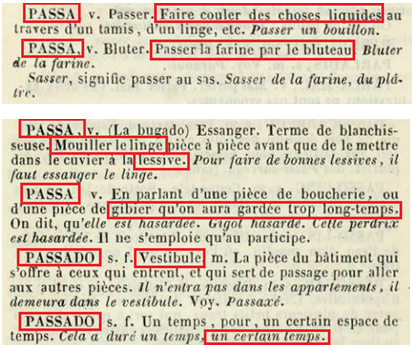

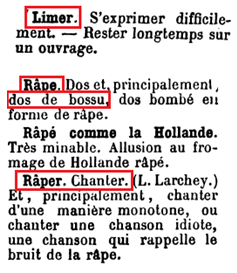

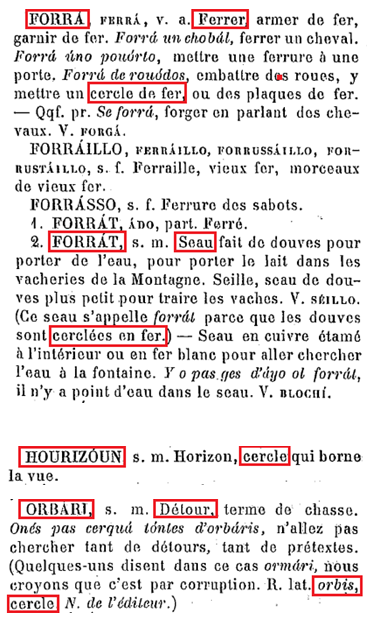

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « raspa » signifie « râper, polir un corps avec une râpe, réduire en poudre avec une râpe ». Il n’y a pas « limer ». « Raspado » signifie « raclée, volée de coups de poings, de coups de bâtons ». Encore une fois, nous retrouvons cette thématique de volée de coups (poings ou bâtons). Il y a cette punition corporelle qui est une thématique récurrente. Le verbe « limer » apparaît dans la définition du mot « raspo » qui signifie « une râpe ». « Raspo » signifie « mauvais ouvrier », « mauvais artiste ». Le mot précédent était « raouba » qui signifie « voler ». Ce verbe vient du latin « rapere » qui signifie ravir. Faut-il y voir un jeu de marabout, bout de ficelle, etc en languedocien et latin sur les mots successifs du tableau proposé par Henri BOUDET ?

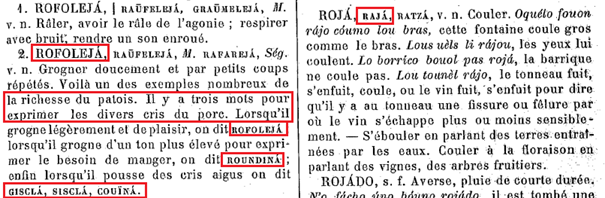

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « raspa » ou « rospa » signifie effectivement « râper, limer ». Il seignifie aussi « un animal qui racle le sol », « fuir à toutes enjambées ». « Raspado » signifie « une volée de coups », encore une fois. « Lima » signifie « limer ». « Limo » signifie « lime » et « engourdissement passager d’un membre lorsque c’est le résultat de la fatigue. C’est ce qui arrive à la main lorsque l’on écrit trop longtemps, quand on manie un outil longtemps sans interruption ». « Limoun » signifie « brancard », « citron », « limon, dépôt des eaux ». « Limoun » fait penser à la ville de « Limoux ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « raspa » signifie « râper » et « raspo » signifie « une lime ».

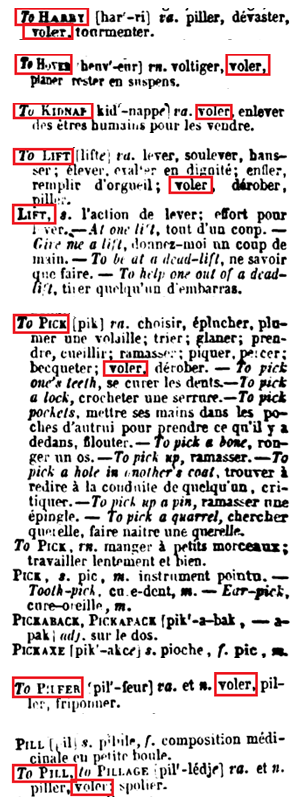

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to rasp » signifie effectivement « râper, limer ».

« To corrase » signifie « râper, user par le frottement » Le mot qui suit est « Corradiation » qui signifie « concentration des rayons de lumière en un point. »

« To grate » signifie « gratter, râper ». « Grate » signifie « grillage ».

En regard de « grate » et « to grate », nous avons le mot « gravestone » qui signifie « tombe, tombeau ».

« To file » signifie « limer » et « défiler (marche limitaire) ». « A file » signifie « une lime ».

« Rape » signifie « rapt, ravissement, viol ; proie, butin ; navette, rave sauvage ». Je le connaisser surtout dans le sens « viol ». Si on ose mettre le verbe « limer » en regard… « c’est avoir un rapport long et sans passion ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « limer » signifie « s’exprimer difficilement » et « travailler lentement ». « Raper » signifie « chanter d’une manière monotone ».

En synthèse, pour le couple « Raspa / to Rasp » , nous retrouvons comme thématique :

- Voler en tant qu’action

- Une volée de coups en tant que châtiment corporel

- Un brancard en tant qu’objet pour transporter les blessés

- Un citron en tant que fruit

- Du limon en tant que terre

- Limoux en tant que lieu géographique

- Rayons de lumière en tant qu’onde magnétique

- Grillage en tant que treillis métallique

- Tombeau en tant que que monument funéraire

- Chanter en tant qu’action

- Violer en tant qu’action

Nous retrouvons une nouvelle fois la « volée de coups ». Décidément, une punition corporelle doit être appliquée à on ne sait qui pour une raison non déterminée.

La ville de limoux sort du lot. Le couple « raper » en français et « rapere » en latin me semble une bonne piste à explorer. Le reste arrive vraiment pêlemêle. Il est difficile d’an sortir quelque chose.

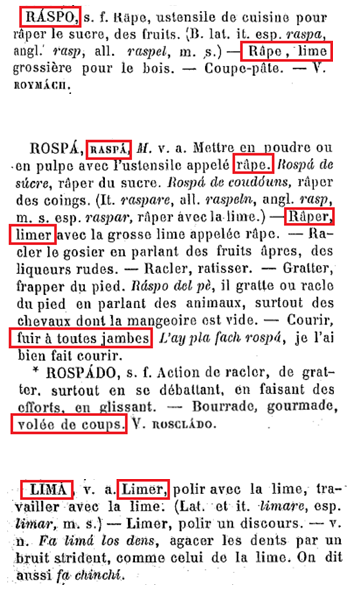

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Régna/to Ring

![]()

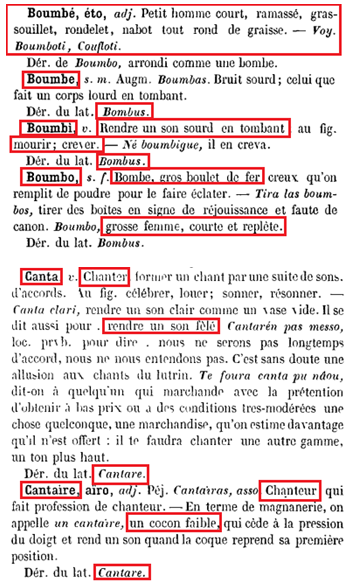

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Boumbi » signifie « rendre un son sourd en tombant ». Au sens figuré, il signifie « mourir, crever ». « Boumbé » signifie « bruit sourd » et « petit homme court, ramassé, grassouillet, rondelet, nabot rond de graisse ». « Boumbo » signifie « bombe, gros boulet de fer creux qu’on remplit de poudre pour les faire éclater ». Il signifie aussi « grosse femme, courte et replète ». Tous ces mots dérivent du latin « bombus »

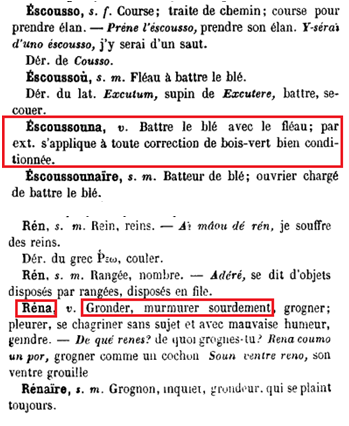

« Canta » signifie « chanter ». « Canta clari » signifie « rendre un son clair » ou « rendre un son fêlé ». « Cantaïre » est un « chanteur » ou « un terme de magnanerie, un cocon faible qui cède à la pression du doigt et rend un son quand la coque reprend la première position ». Ces mots dérient du mot latin « cantare ». « Drinda » ou « Dinda » signifie « tinter, rendre un son aigre et métallique ». Il dérive du latin « Tinnire ». « Souna » signifie « rendre un son ». Il existe plusieurs mots dérivés de « souna » : « sounado », « sounaïa », « sounaïre » dont le sens est « sonner », « sonnerie », « sonneur ». « Escousouna » signifie « battre le bléavec le fléau ; par extension s’applique à toute correction de bois-vert bien conditionnée ». Faut-il voir un jeu de mot sur « rendre le son » ? Ne parle-t-on pas du son du blé lorsqu’il est battu ou moulu ?

Le mot qui se rapproche le plus de « régna » est « réna ». Il signifie « gronder, murmurer sourdement ». « Rena » possède plusieurs significations : « visiter une nouvelle mariée », « crier », « bruit que fait une mécanique mal graissée », « petit mumur de plaisir semblable au bruit du rouet ». Il y a un commentaire indiquant que ce même mot avec plusieurs sens est un catachrèse. Comme Henri BOUDET joue avec les mots et les sons, cela ne peut qu’attirer notre attention.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « regna » signifie « régner, être roi, souverain ». L’expression « rendre un son » est présent dans la définition du mot « rofoleja » qui signifie râler ». Il possède un second sens en lien avec les différents cris du porc : « rofoleja » qui signifier « grogner légèrement de plaisir », « roudina » sui signifie « grogne d’un ton plus élevé pour exprimer le besoin de manger » et « giscla, siscla, couina » qui signifie « pousser des cris aigüs ». Il est à noter que le mot « rofoleja » est enregard du mot « roja, raja » que nous avons déjà vu précédemment. Faut-il faire un lien entre les deux mots ? Nous retrouvons le mot « rofoleja » dans la définition du mot « roufela » qui signifie « râler, parlant d’un malade à l’agonie ». « Souna » signifie « sonner ».

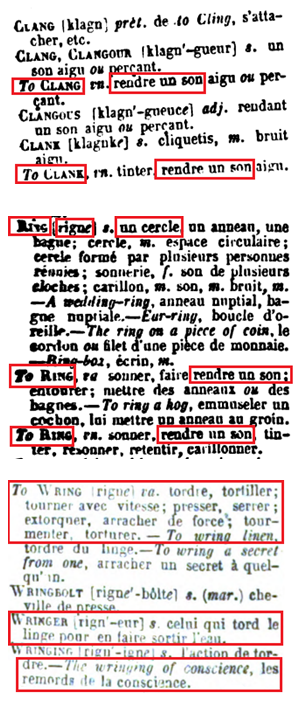

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « rendre un son » se dit « to clang », « to clank », « to twang ». « To ring » signifie « sonner, rendre un son ». L’écriture phonétique [rigue] correspond au mot « Ring » signifie aussi « un cercle, un anneau, une bague ». Dans la seconde partie de LVLC, Henri BOUDET nous parlera plusieurs fois du Cromleck et de la formule « un cercle dans un cercle ». On ne peut que voir le cercle nous sauter aux yeux. Il ne faudrait mettre de côté le sens « anneau » qui va avec la notion de « règne ». On parle peut-être une reine avec un anneau. Il y a toujours plusieurs niveaux d’interprétations. Il ne faut pas en écarté une trop hâtivement. De plus, la phonétique me parait plus que douteuse car dans le mot « ring » on entend bien le « in » et il n’est pas présent dans l’écriture phonétique. La phonétique fait plus penser au mot « rig » que « ring ». Nous allons voir plus loin qu’Henri BOUDET avec jouer avec des petits chevaux, dont le « rig » qui est « un cheval à demi-chatré ». Et surtout « rig » signifie « une farce ». On comme l’humour comique d’Henri BOUDET qui adore faire des farces. C’est un défaut congénital de certains animaux où une testicule n’est pas redescendu dans les bourses de l’animal. Dans le cas d’un cheval les anglais appellent ces chevaux « rig ». Nous trouvons les mots « rendre un son » pour le verbe « to sound » qui signifie aussi « sonder ». « Sound » signifie « une sonde », « sain ».

« To wring » signifie « tordre, tortiller ; tourner avec vitesse ; presser, serrer ; extorquer, arracher de force ; tourmenter, torturer »

« Wringer » signifie « celui qui tord le linge pour en faire sortir l’eau ».

« The wringing of conscience » signifie « les remords de la conscience »

En synthèse, pour le couple « Régna / to Ring » , nous retrouvons comme thématique :

- Mourir en tant qu’action

- Battre le blé en tant qu’action

- Un boulet en tant qu’objet

- Cloches en tant qu’objet

- Cris du cochon en tant que son

- Cercle en tant que forme géométrique

- Anneau en tant qu’objet

- Reine en tant que personne

- Une farce en tant qu’action

Les deux propositions « battre le blé » et « cercle » sortent du lot.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Rocko/Rock

![]()

Henti BOUDET frappe de nouveau avec son « K » ! La bonne ortographe est plutôt « roquo » que « rocko » !

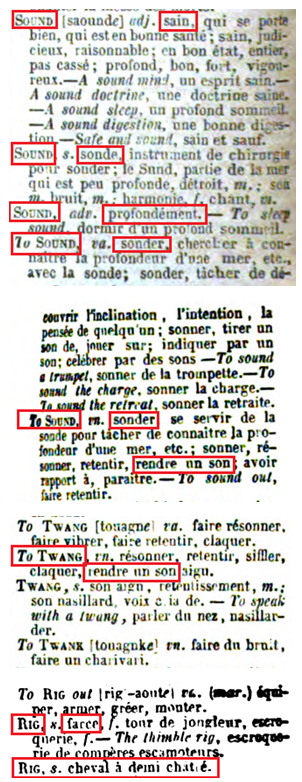

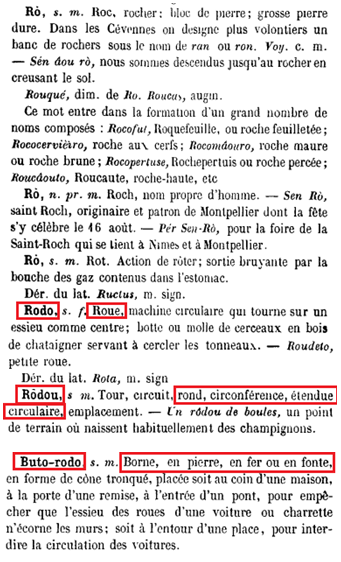

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « roquo » signifie « roc, rocher ». Il fait mention du quation d’Alais qui se nomme « la roquo » où se dressait les châteaux des seigneurs d’Alais. « Roquo » fait tout de suite penser au « rocco negro » qui est présent sur la carte à la fin du LVLC. « Roquo » est entouré des mots « ron » sui signifie « roc, rocher, banc de rochers », « Roso » qui signifie « rose, la fleur du rosier » ou « le prénom féminin », « rosso » qui signifie « un vieux cheval usé » ou « un terme de mépris employé par les femmes du peuple à l’égard d’une autre femme qu’elles déprécier ».

« Ro » signifie aussi « roc, rocher ».

« Ro » signifie aussi « le prénom Roch », Saint-Roch de l’église Sainte Marie-MAdelaine de Rennes-le-Château.

« Ro » signie aussi « un rot, l’action de roter ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « rocher » se dit « rouoc ».

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « tsor, tsour » en hébreux signifie « rocher » et « tombeau ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « rock » signifie effectivement « rocher ». « Rock » signifie «aussi « quenouille ». « To rock » signier « branler, agiter, bercer, roquer aux échecs ». Nous avons souvent dans les dictionnaires du Languedoc des mots en lien avec la filature de la soie, les cocons, les rouets, etc. L’appaarition du mot « quenouille n’est pas une surprise.

En argot anglais, « rocks » signifie « testicules, couilles ».

En synthèse, pour le couple « Rocko / Rock » , nous retrouvons comme thématique :

- Roco Negro en tant que montagne

- Saint-Roch en tant que personnage

- Un tombeau en tant que lieu ou monument

- Une quenouille en tant qu’objet

Les termes qui interpellent sont le tombeau dans la roche, que l’on peut se dire qu’il peut se trouver dans une Beaume. On peut faire référence à la sainte-baume, au tombeau du Christ.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Rodo/Road

![]()

Henri BOUDET rapproche 2 mots qui n’ont pas du tout la même signification. En languedocien, nous avons « roue » et en anglias « baie, rade ».

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « rodo » signifie effectivement « roue ». « Rodou » signifie « rond, circonférence, étendue circulaire ». Plusieurs mots dérivent du mot « rodo » :

- « Rouda » qui sifnie « rôder »

- « Roudado » qui est « la quantité de fils qui constitue un écheveau »

- « Roudaïre » qui qignifie « rôdeur, vagabond »

- « Roudé » qui signifie « rouet »

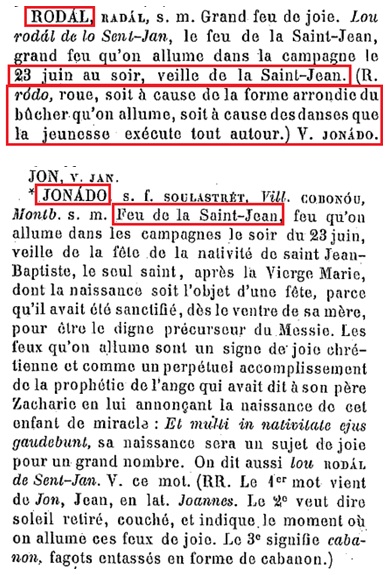

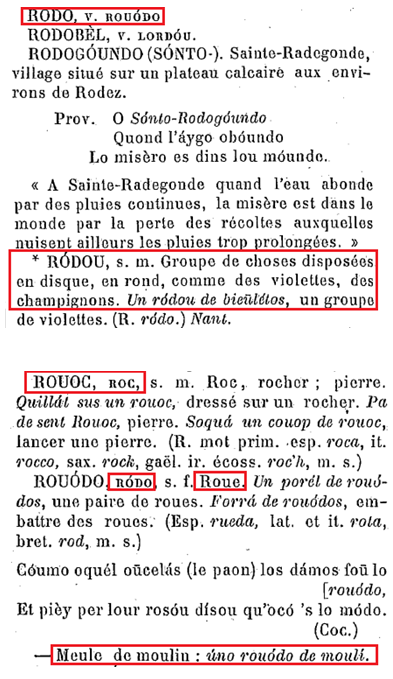

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « rodo » signifie effectivement « roue ». Le mot « rouodo, rodo » suit le mot « rouoc, roc ». « rouodo de mouli » signifie « meule de moulin ». Dans la définition du mot « rodal » qui signifie « feu de joie » et plus particulièrement « feu de la Saint-Jean, qui ont lieu le 23 juin au soir la veille de la Saint-Jean ». « Rodal » vient de « rodo » (roue) soit à cause de de la forme arrondie du bûcher qu’on allume, soit à cause des danses que la jeunesse exécute autour ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « rodo » signifie « rouet ».

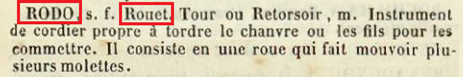

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « road » signifie « route, grand chemin, rade ». « Rade n’est pas le sens premier de « road » et « baie » n’apparait pas dans la traduction dans la partie Anglais-Français. L’autre mot possédant la même phonétique [rôde] est le mot « rode » qui est le preterit du verbe « to ride » qui signifie « monter à cheval ». Nous avons aussi le mot « rod » proche du mot « rod » mais qui ne possède pas tout a fait la même phonétique. Il signifie « verge ou baguette » ou l’unité de mesure anglais, la verge qui vaut size pieds et demi anglais ». Plusieurs mots signifient « baie » en anglais : « bay », « cove », « creek », « gulf », « indraught », « sinus ». « Bay » signifie aussi « un laurier » ou « un bai, un cheval alezan ». « To bay » signifie « aboyer ».

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « roue » se dit bien « roué » en languedocien, et « rota » en latin. L mot « roué » signifie « home rusé, sans principe et sans mœurs, qui ne cherche qu’à faire et fait souvent des dupes ». Le mot qui suit « roue » est l’expression « rouer de coups ».

En synthèse, pour le couple « Rodo / Road » , nous retrouvons comme thématique :

- Etendue circulaire en tant que lieu inscrit dans une forme géométrique

- Un rôdeur en tant que personne

- Un rouet en tant qu’objet

- La meule du moulin en tant qu’objet

- La feu de Saint-Jean en tant que fête religieuse

- 23 juin en tant que date

- Monter à cheval en tant qu’action

- Un bai en tant que cheval

- Verge (baquette) en tant qu’objet

- Verge en tant que muse anglaise

Aucune de ces propositions n’est convaincante. Cela parle de fête religieuse, de feu, de rouet, de longueur, de lieu circulaire. On a « rode » (preterit de « ride ») qui signifie monter à cheval et « bai » qui est un cheval. Cela peut-être tout et n’importe quoi mais nous n’avons pas identifier le sens caché, le sens qu’a voulu caché Henri BOUDET.

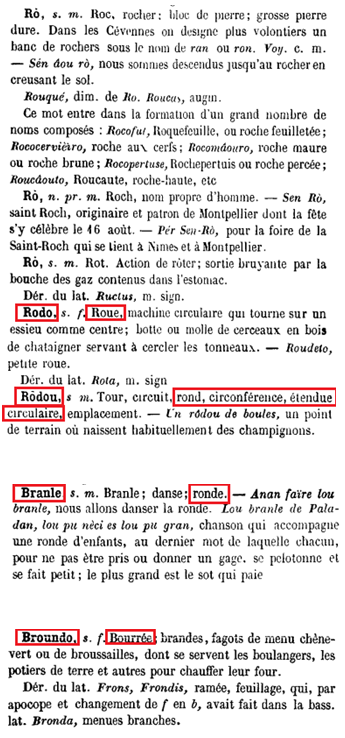

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

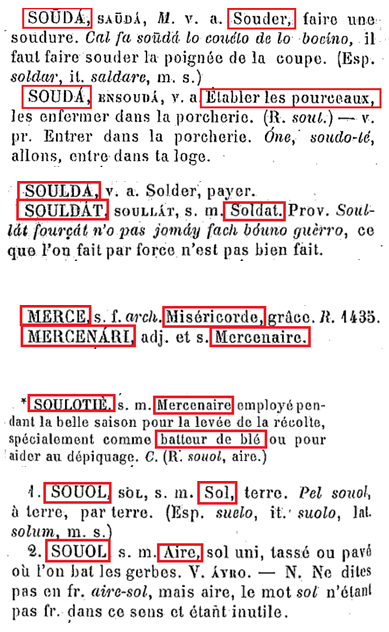

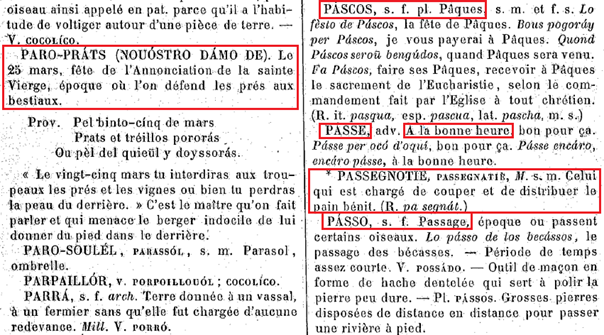

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Round/Round

![]()

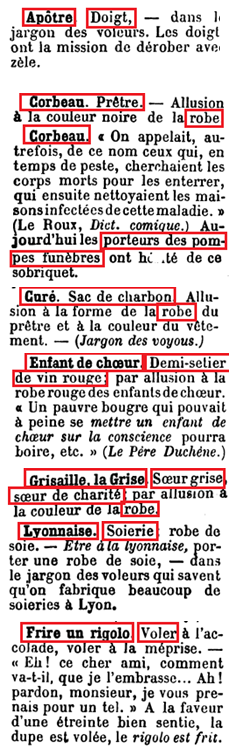

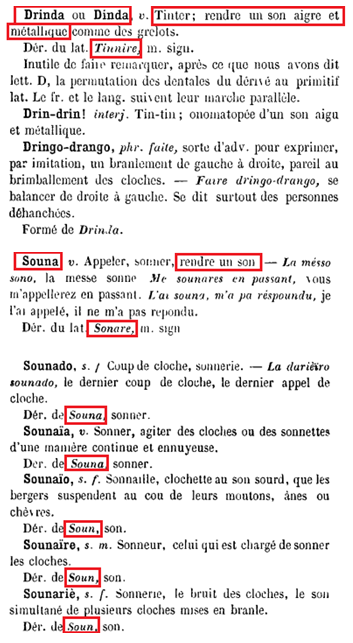

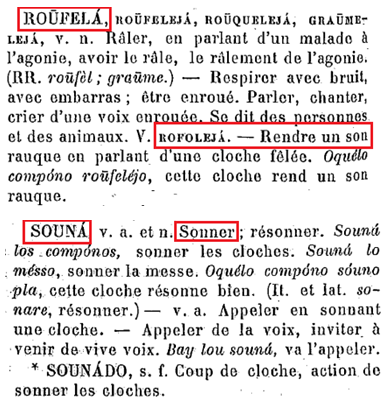

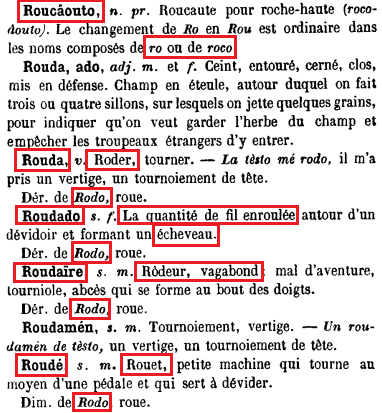

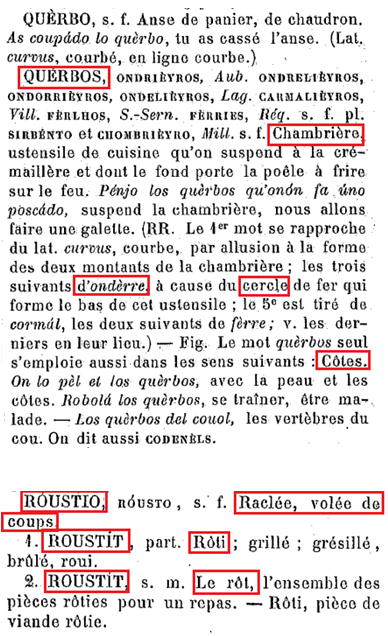

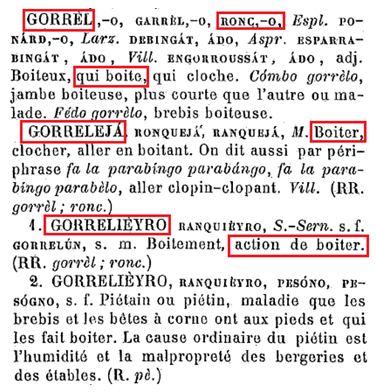

Pour une fois, nous avons une correspondance parfaite et dans le mot languedocien et anglais qui possèdent strictement la même orthographe et la même définition. D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « roun » signifie « cercle, circonférence, disque, arène ». « Rédoun » signifie « rond, arrondi ». Un mot ne regroupe pas les deux définitions, nous avons 2 mots : « Roun » et « Rédoun ». « Rodou » signifie « tour, circuit, rond, circonférence, étendue circulaire, emplacement ». « Rodou » se site juste après « Rodo » qui était le mot précédent analysé. « Cavaïé » signifie « Cavalier, être rond en affaire ». Nous avons tellement vue de notions de chevaux précédemment, que le mot « cavalier » attire notre attention. La ronde peut être une danse, une bourée, qui se nomme « branle ». « Casso » signifie « tour, ronde au jeu ». « Casso » signifie aussi « ladre, porc », « chasse », « sorte de cuiller ». « Globo », le globe est un corps rond.

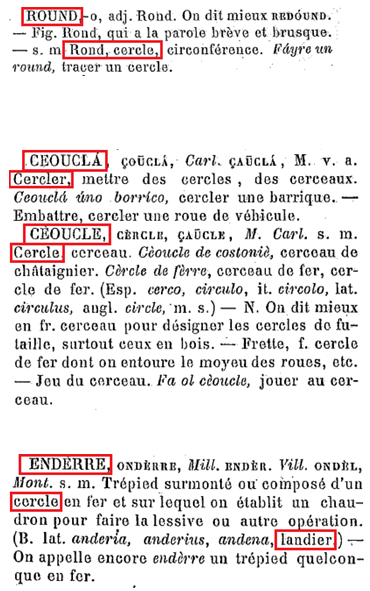

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « round » signifie effectivement « rond, cercle, circonférence ». Nous retrouvons la définition exacte dans le dictionnaire. « ceoucle » signifie « cercle ». Nous retrouvons le mot « enderre » qui correspond au mot « andiron » que noue avons vu en début de tableau, page 18. « Enderre » signifie « landier, trépied surmonté ou composé d’un cercle en fer et sur lequel on établit un chaudron pour faire la lessive ou autre opération ». Nous trouvons les mots « forra » et « forrat » qui signifie « mettre des cercle en fer ». « Hourizoun » signifie « horizon, cercle qui borne la vue ». « orbari » signifie « détour, terme de chasse » vient du latin « orbis » qui signifie « cercle ». Dans la définition du mot « querbos » qui signifie « chambrière, ustensile de suisine qu’on suspend la crémaillère » nous retrouvons « l’enderre » en forme de cercle de fer ». « Cavaïè » signifie « cavalier, être rond en affaires ». « Cavaïè » signifie aussi « cavalier, homme à cheval ». Tout sens multiple ne peut qu’attirer notre attention.

Il y a une explication sur l’origine et la différence entre chevalier et cavalier. « Miles » est l’origine du mot cavalier en tant qu’homme à cheval dans le cadre d’une force armée pour faire la guerre. « Cavaer » est plutôt synonyme de « chevalier ». En languedocien, « cavaiè » possède le sens de « cavalier » alors que l’on se saurait plutôt attendu au sens « chevalier ». C’est justement pour toute cette ambigüité que ce mot est intéressant et il peut prêter à interprétation. « Lous cavaiès » sont les cavaliers du vent : nom par lequel on désigne les derniers jours du mois d’Avril et les premiers du mois de Mais. Des superstittions qui font croire que les jours de fête de ces saints gouvernent le vent et qu’il souffle toujours ces jours-là. Ces fêtes sont celles de Saint-Georges, le 15 avril, de Saint-Marc, le 23 avril et de l’Invention de la Croix, le 3 Mai, et de Saint-Porte-Latine, le 6 Mai. Dans d’autres pays, « lous cavaïès sont appelés les Saints-Grêleurs ».

Notre ami wikipédia nous dit que les saints grêleurs sont Saint-Georges, le 23 avril, de Saint-Marc, le 25 avril, de Saint-Eutrope, le 30 Avril, de l’Invention de la Croix, le 3 Mai, et de Saint-Porte-Latine, le 6 Mai. Il est surprenant de constater que les dates des fêtes de Saint-Georges (15 avil au lieu du 23 avril) et de Saint-Marc (23 avril au lieu du 25 avril) ne sont pas les bonnes, et qu’il manque Saint-Eutrope (30 Avril). Si nous le regardons par le prisme de l’ésotérisme, le « chevalier » fait tout de suite penser au « Chevalier Rose-Croix ». Nous trouvons le mot « roustit » qui est une jeu d’enfant qui consiste à faire sauter en fappant le batonnet hors d’un cercle tracé. « Roustit » possède plusieurs significations « roti », « outil de maçon ». Jusqte avant le mot « roustit » nous avons le mot « roustio » qui signifie « raclée, volée de coups ». Décidément ! En regard du mot « roustit », nous trouvons le mot « roussi » qui est « un roussin cheval de trait fort et épais ». C’est le nom que Peyrot donne à Pégase. Quelquefois, roussin d’Arcadie qui signifie âne ». Comment ne pas être attiré par Pégase et l’Arcadie ?!

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « round » signifie effectivement « rond, cercle ». « Round » signifie aussi « sphère, révolution, ronde, patrouille, simple, candide ». « To round » signifie « arrondir, bosseler ».

Dans « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS, « rond » a pour définition « qui est de telle figure que toutes les lignes droites, tirées du centre à la circonférence, sont égales ; rou, redoun, languedocien, rédoun provençal, rédoun limousin… round anglais ». Cela me fait penser aux Redones et Curiosolites vus précédement dont la capitale était Aleth (en Bretagne).

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « un roussin » signifie « mouchard, espion, policier ». « Un rond » est « une pièce de monnaie ».

En synthèse, pour le couple « Round / Round » , nous retrouvons comme thématique :

- Landier en tant qu’objet

- Cavalier en tant que personne

- Les Saints grêleurs en tant que personnage religieux

- Chevalier Rose-Croix en tant que grade de groupe ésotérique

- Roussin en tant qu’animal

- Cheval d’Arcadie (un âne) en tant qu’animal

- Policier en tant que personne

- Une pièce d’argent en tant qu’objet

- Les redones en tant que peuple celte de Bretagne

Encore une fois, aucune de ces propositions ne me plaît. Au-delà de « cercle, rond » qu’il ne faut pas prendre au sens premier, que faut-il retenir ? Ou peut-être faudrait-il s’arrêteer dans ce cas au sens premier de ces mots, mais alors, cela serait bien la première fois !!

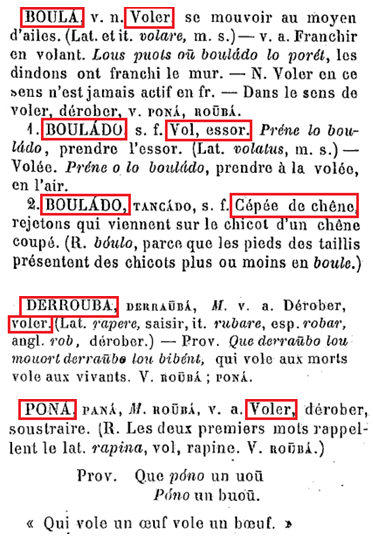

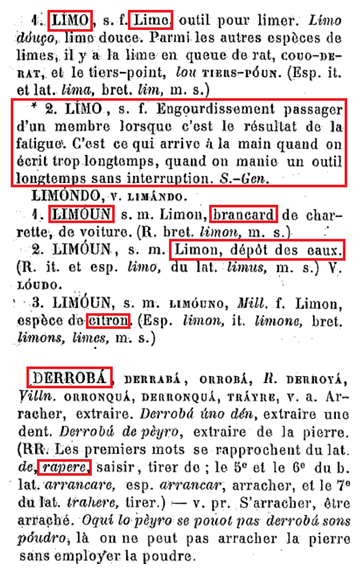

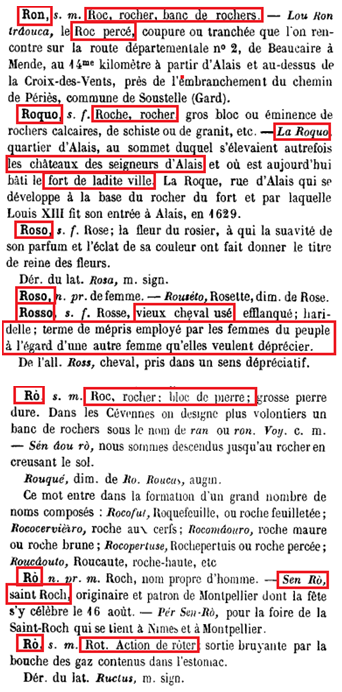

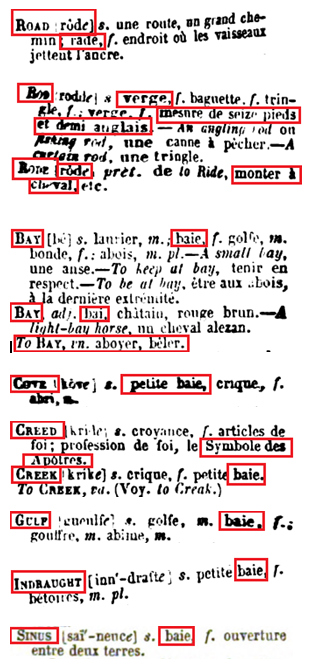

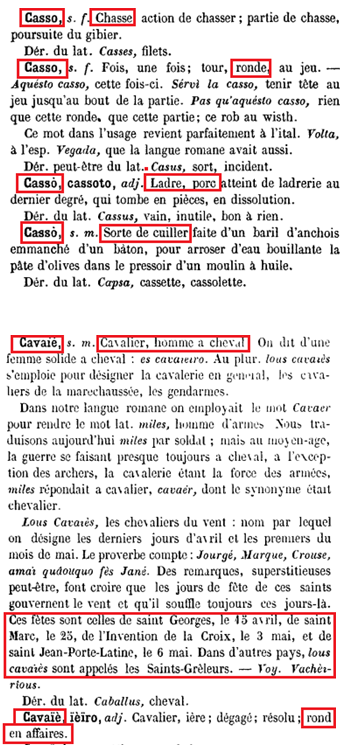

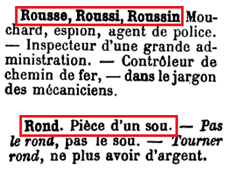

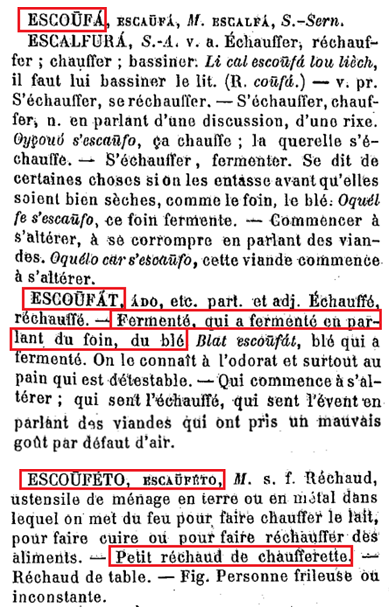

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

![]()

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Extrait de « Dieu, l’homme et la parole ou la langue primitive » du père J. AZAIS

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Rank/Shrank

![]()

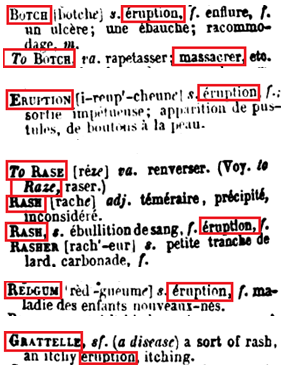

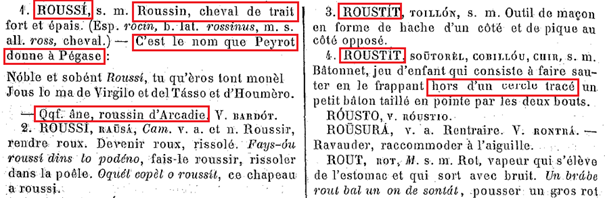

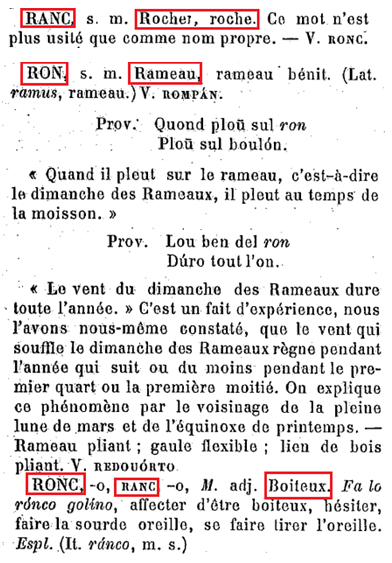

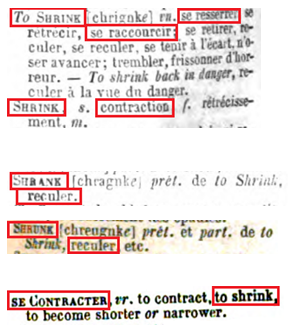

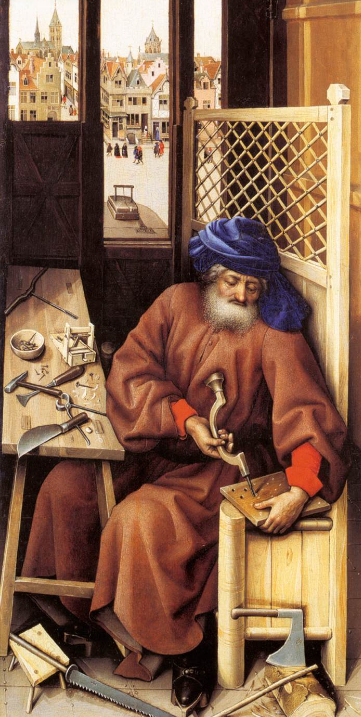

Henri BOUDET nous propose une nouvelle énigme avec le rapprochement des mots « Shrank, qui boite » et « Shrank, se raccourcir ». On peut tout à fair imagnier que le fait d’avoir une jambe plus courte que l’autre peut faire boiter mais ce rapprochement est gonflé. Quel sens faut-il trouver ? D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, le seul verbe qui signifie « boiter » est « panardeja ». « Panar » signifie « boiteux ». Ces deux mots sont en regard du mot « Pan » qui signifie « pain » ou « empan » (la mesure de longueur. Nous retrouvons notre pain quotidien ! Un éclopé se dit « espouïla » ou « bedigo ». « Ranc » signifie rocher. Faudrait-il trouver un rocher qui boite ? Cela n’a a priori ni queue ni tête.

Google est notre ami. Avec les mots « rocher » et « boite » nous tombons sur des pages médicales concernant des traumatismes crâniens. Le rocher est un os cranien et c’est le premier os qu’il faut vérifier en cas de traumastime cranien. Aurait-il osé « Rank (rocher) qui boite » pour « Le rocher et la boite qui crânienne. ». De la part d’un curé, on pense tout de suite au mont du crâne ou Mont Golgotha. Cela n’a rien à voir avec Golrorak pour les incultes ! C’est le lieu ou Jésus-Christ a été crucifié. Faut-il voir une allusions aux pierres branlantes ?

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « boiter » se dit « clouqua ». Nous retrouvons ce mot « clouqua » qui signifie aussi « glousser ». Nous l’avons déjà vu pour le mot « clouquo, poule qui glousse ». « Boiter » se dit aussi « golombeja » et « boiteux » se dit « golompe ». J’entends le mot « colombe ». « Ranc » signifie « Roc, rocher ». La définition indique que ce mot n’est plus utilisé que comme un nom propre. Voir le mot « ronc ». « Ronc » signifie « boiteux ». Nous comprenons mieux ce « ranc/ronc » soit « rocher/boiteux ». « Ronc » suit le mot « ron » qui signifie « rameau » qui fait référence au Dimanche des rameaux. « golompe » qui signifie « boiteux » et qui se rapproche phonétiquement de « colombe ». Colombe et rameaux vont de paire !

Dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, « ron » signifie « roc, rocher » alors que dans le dictionnaire d’Aimée VAYSSIER, il signifie « rameaux ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « shrank, preterit de to shrink, reculer » alors que la définition donnée par Henri BOUDET est « shrank, preterit de to shrink, se raccourcir ». Dans le dictionnaire, nous trouvons la définition suivante « shrunk, preterit et participe de to shrink, reculer ». Pour « shrunk », nous avons bien la mention du verbe « reculer ». « To shrink » signifie « se resserrer, se rétrécir, se raccourcir, se retirer, reculer, se reculer, se tenir à l’écart, n’oser avance ; trembler, frissonner d’horreur ». Dans le dictionnaire comme dans LVLC, le verbe utilisé (reculer et se raccourcir) n’est pas le premier verbe de la définition (se resserrer).

Pourquoi Henri BOUDET a-t-il utiliser le verbe « se raccourcir » au lieu de « reculer » comme dans le dictionnaire de Percy SADLER ? Dans le partie Français-Anglais du dictionnaire, « to shrink » peut signifier « se contracter, se déjeter, s’ébouler, s’étrécir, gauchir, se gripper, rétrécir » Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « raccourcir » signifie « guillotiner », « boite à asticots » signifie « cercueil », « six et trois font neuf » signifie « boiteux », « banban » signifie « boiteux ».

En synthèse, pour le couple « Rank / Shrank » , nous retrouvons comme thématique :

- Un rocher

- Mont du crâne / Mont Golgotha en tant que lieu géographique biblique

- Pierres branlantes en tant que lieu géographiques

- Rameaux en tant que fête religieuse chrétiennt

- Colombe en tant que symbole chrétien ou animal

- Un clocher

- Guillotiner en tant qu’action

- Cercueil en tant qu’objet

- « Six et trois fon neuf » expression désignant un boiteur

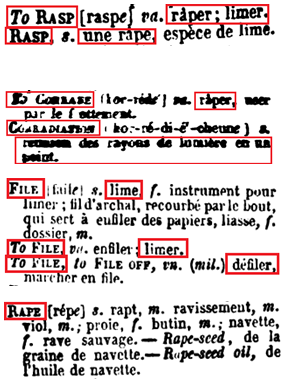

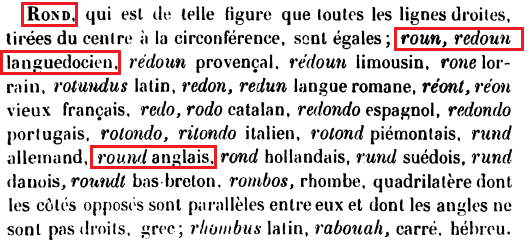

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Partie analysée : Page 20 : Tableau : Rank/Shrank

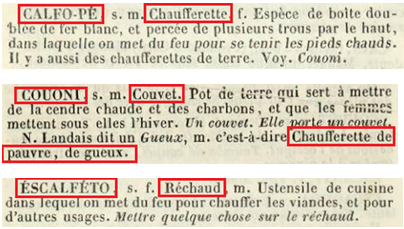

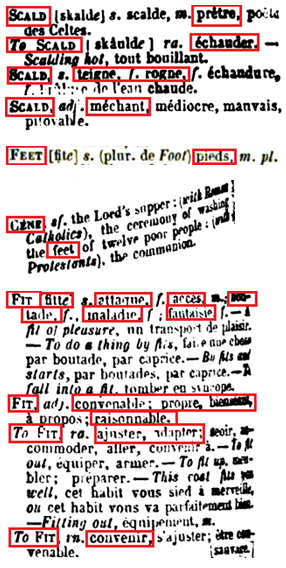

![]()

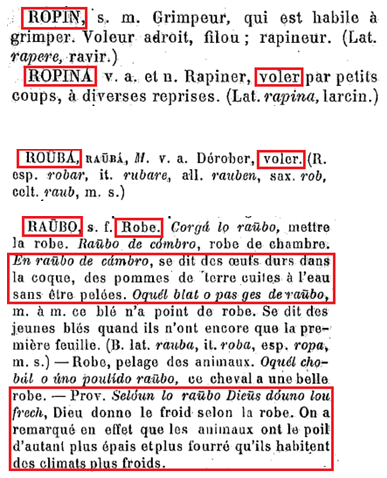

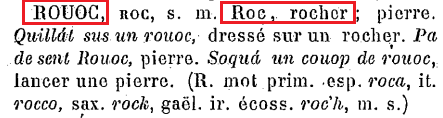

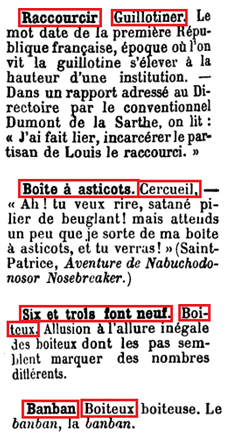

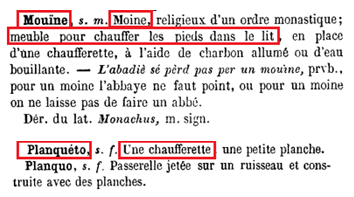

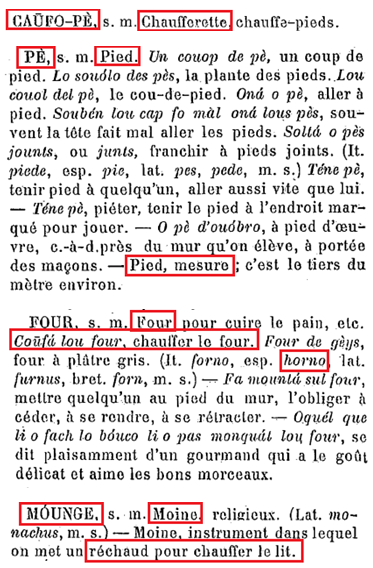

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Mouïne » signifie à la fois « moine, religieux d’un ordre monastique » et « meuble pour chauffer les pieds dans un lit, en place d’une chaufferette, à l’aide de charbon allumé ou d’eau bouillante ». La définition trouvée ne correspond pas du tout au mot « scalféto ». L’autre mot qui signifie « chaufferette » est « planqueto ». Le terme « scalfetto » apparait dans la description du blason de « tous en croissant », l’ordre de chevaliers. L’ordre du Croissant est ordre de chevalerie français constitué pour la première fois par Charles d’Anjou, frère de Louis IX roi de France, à Messine en Sicile, en 1268, C’est le 11 avril 1448 que le Roi René fonda le second ordre du Croissant, dédié à Saint Maurice d’Agaune. La Toison d’or de son côté, est l’ordre de chevalerie espagnol créé quelques années plus tôt à Bruges en 1430 par Philippe le Bon duc de Bourgogne. Elle servit de référence à l’ordre du croissant.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, tout comme dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, « monge » signifie à la fois « moine » et « chaufferette ». « Caufo-pé » signifie aussi chaufferette ». « Pé » qui signifie « pied » et pied » l’unité de mesure. On trouve le mot « escalfa » ou « escoufa »qui sifnifié « échauffé ». « escoufat » avec un « t » signifie « échauffé », « réchauffé », « fermenté en parlant du blé ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « calfo-pé » signifie « chaufferette, chauffe pieds ». C’est une boite en fer blanc. Il existe la version en terre de la chaufferette, c’est la version des pauvres, elle se nomme « couoni », qui se traduit par « couvet ». « Escalfeto » signifie « réchaud ». Ce n’est pas vraiment une chaufferette ou un chauffe-pieds.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to scald » signifie effectivement « échauder ». « Scald » signifie « scalde, prêtre, poète des celtes », « teigne, rogne », « méchant, médiocre, mauvais ». « feet » signifie effectivement « pieds ». « scald » est le pendant de « moine », nous retrouvons la même notion de « prête » ou de « religieux ». Dans la partie Français-Anglais, nous avons le mot « cène » qui est « le soupe de notre seigneur ». Dans l’église romane catholique, il existe la cérémonie de lavage des pieds de douze personnes pauvres. Dans l’église protestante, il correspond à la communion.

Un « scalde » est un poète scandinave. Phonétiquement, « feet » et « fit » sont très proches voire identiques. « Fit » a plusieurs significations : « attaque, accès, boutade, maladie, fantaisie, convenable, propre, bien séant, raisonnable » Le verbe « to fit » signifie : « ajuster, adapter, convenir ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « une chaufferette » se dit « gueux ». « Le gueux » signifie « le frods ». « Gueuse » signifie « fille publique ».

Dans le triptyque de Mérode ou rétable de Mérode, Joseph, père du Christ, est montré fabriquant une chaufferette.

En synthèse, pour le couple « Scalfeto / Scald+feet » , nous retrouvons comme thématique :

- Moine en tant que religieux catholique

- L’ordre du croissant en tant qu’ordre de chevalerie du moyen âge

- L’ordre de la toisin d’or en tant qu’ordre de chevalerie du moyen âge

- Le bon roi René ou René d’Anjou en tant que roi de France

- Un scalde, un poète scandinave en tant que personnage

- Joseph en tant que personnage biblique

- Une fille publique (une prostituée) en tant que personne

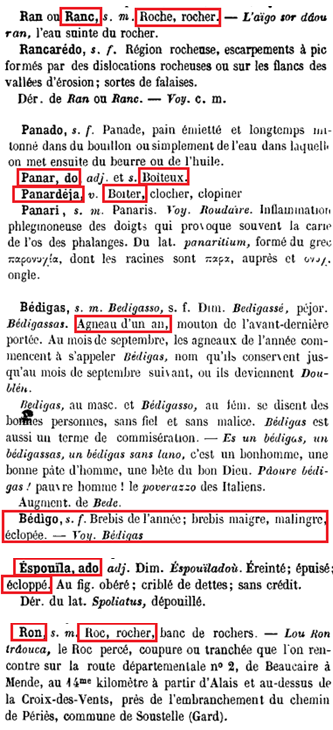

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

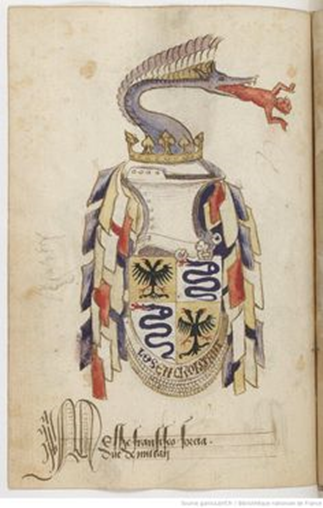

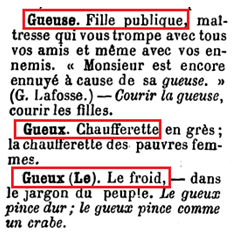

Extrait de l’analyse de « Vies des plus célèbres poètes provençaux » de Jehan de NOSTREDAME

Dans cet extrait, nous avons la description d’une des armoiries de l’ordre du croissant. L’extrait suivant : « l’una de quarto di luna quando cresce, sotte le dette armi, scrivittovi dentro « tous en croissant » et sotto quella un scalfetto che manda fuori una gran fiamma d’intorno la luna, e l’armi con il motto nella corona d’esso scalfetto : « d’ardant désir », le quali si ceghono ancora nel palazzo reale di quella citta, e in moiti altri luoghi »

Peut se traduire : « Un quart de lune quand elle se lève, sous les-dites armes est écrit à l’intérieur « tous en croissant », en dessous une chaufferette qui envoie une grande flamme autour de la lune, et les armes avec la devise sur la couronne de cette chaufferette : « dardant désir », que l’on trouve encore dans le palais royal de cette ville et à bien d’autres endroits ».

Une des représentations des armoireries de l’ordre du croissant.

Dans toutes les représentations, nous avons en bas un quart de lune dans lequel est inscrit la mention « los en croissant ».

La chaufferette (cerclée de bleu) dans un pilier représentant l’emblème du bon roi René. Les flammes s’échappent de la chaufferette et qui montent jusqu’au « dardant désir ». Par contre sur la partie basse, dans le croissant de lune, nous n’avons pas le « tous en croissant » comme décrit dans le texte des « vies des plus célèbres poètes provençaux » mais une nouvelle fois le « dardant désir »… quoi que, pour ma part, je lis plutôt « dardant disir ».

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

Liens

La perche (unité de mesure) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(unit%C3%A9)

Le cabaret, le paradis latin : https://www.paradislatin.com/fr/histoire/

Léit en occitan : https://fr.wiktionary.org/wiki/l%C3%A8it

La famille De Levis et De Nègre du pays de Sault : http://belcaire.over-blog.com/2016/12/genealogie-des-familles-de-levis-et-de-negre-du-pays-de-sault.html

L’ordre du croissant : https://cervieres.com/2015/07/16/le-petit-anjou-illustre-lordre-du-croissant-26/comment-page-1/

L’abbaye de Saint-Maurice en Suisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_territoriale_de_Saint-Maurice

Maurice d’Agaune : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_d%27Agaune

Carte valet de trèfle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valet_de_tr%C3%A8fle#:~:text=Eichelnunter%20ou%20Eichelnunder).-,Repr%C3%A9sentations,%C3%A0%20pied%20ou%20un%20%C3%A9cuyer.

Judas Maccabée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Judas_Maccab%C3%A9e

Le dieu Pan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pan

Arcadie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie

Panteno : https://www.etymologie-occitane.fr/2011/12/panteno-pantiero/

L’ordre hermétique de la Golden Dawn : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_herm%C3%A9tique_de_l%27Aube_dor%C3%A9e

Un orle : https://fr.wiktionary.org/wiki/orle

Plante Molène Thapsus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_thapsus

La houe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Houe

Meuble miséricorde, stalle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_(stalle)

Dais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dais

Fête-Dieu ou Fête du Saint-Sacrement : https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte-Dieu

Rite maçonnique égyptien Misraïm : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rites_ma%C3%A7onniques_%C3%A9gyptiens

Raja : https://fr.wikipedia.org/wiki/Raja

Brennus/Brennos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brennos_(IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.)

La lygée croix de chevalier : https://www.plume-de-ville.fr/INS/ipunaiselygeque.html

La croix philosophique du chevalier de rose-croix : https://www.cepadues.com/livres/developpement-personnel-collectif/franc-maconnerie-esoterisme/1301-anatomie-de-la-croix-philosophique-du-chevalier-rose-croix-9782364937833.html

Rocambole : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocambole_(personnage_de_fiction)

Cépée : https://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A9p%C3%A9e

Rob : https://fr.wiktionary.org/wiki/rob

Limoux : https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoux

Bai (cheval) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bai_(cheval)

Roussin (cheval) : https://fr.wiktionary.org/wiki/roussin

Les Saints de Glace / Les saint cavaliers : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saints_de_glace

Saint Eutrope : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrope_de_Saintes

Les Redones/Riedones : https://fr.wikipedia.org/wiki/Riedones

Aleth (Bretagne) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aleth

Alet-les-bains (Aude) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alet-les-Bains

Mont Golgotha / Mont du crâne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Golgotha

Tous en croissant : https://cervieres.com/2015/07/16/le-petit-anjou-illustre-lordre-du-croissant-26/comment-page-1/

L’ordre du croissant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Croissant_(Maison_cap%C3%A9tienne_d%27Anjou-Sicile)#:~:text=Le%20vieux%20fran%C3%A7ais%20loz%2C%20parfois,%2C%20on%20m%C3%A9rite%20des%20louanges%20%C2%BB.

La chaufferette : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaufferette

LA chaleur de Joseph : https://artifexinopere.com/blog/author/b/page/33/

Triptyque de Mérode : https://fr.wikipedia.org/wiki/Triptyque_de_M%C3%A9rode

Lacs d’amour : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacs_d%27amour

Houppe dentelée / Les écossais de la Saint-Jean : https://www.ecossaisdesaintjean.org/article-la-houppe-dentellee-et-la-chaine-d-union-101549332.html