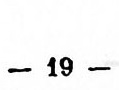

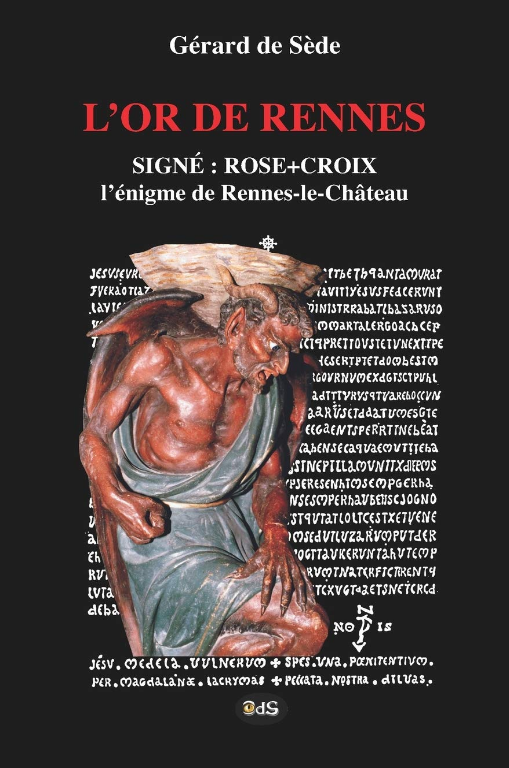

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 19 – Seconde partie

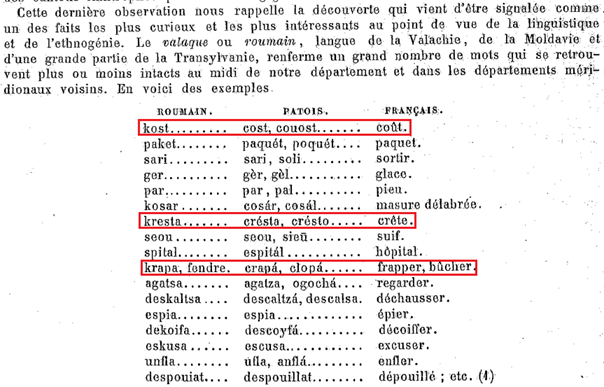

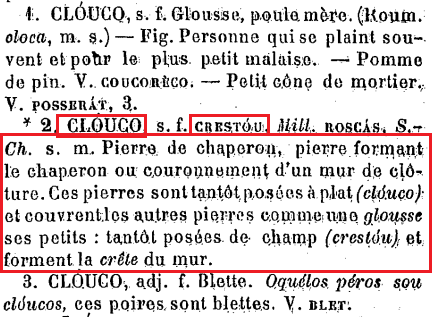

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Crinko / Crinkle

![]()

Phonétiquement, les deux monts sont proches mais les définitions n’ont rien à voir entre le languedocien et l’anglais. Pourquoi Henri BOUDET a-t-il fait un rapprochement entre ces deux mots ?! Que faut-il encore une fois comprendre ?! Il faut trouver un jeu de mots !! Et encore une fois, nous avons un « K » à la place d’une autre lettre… probablement un « C ».

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, je n’ai trouvé aucun mot qui se rapproche de « crinko ».

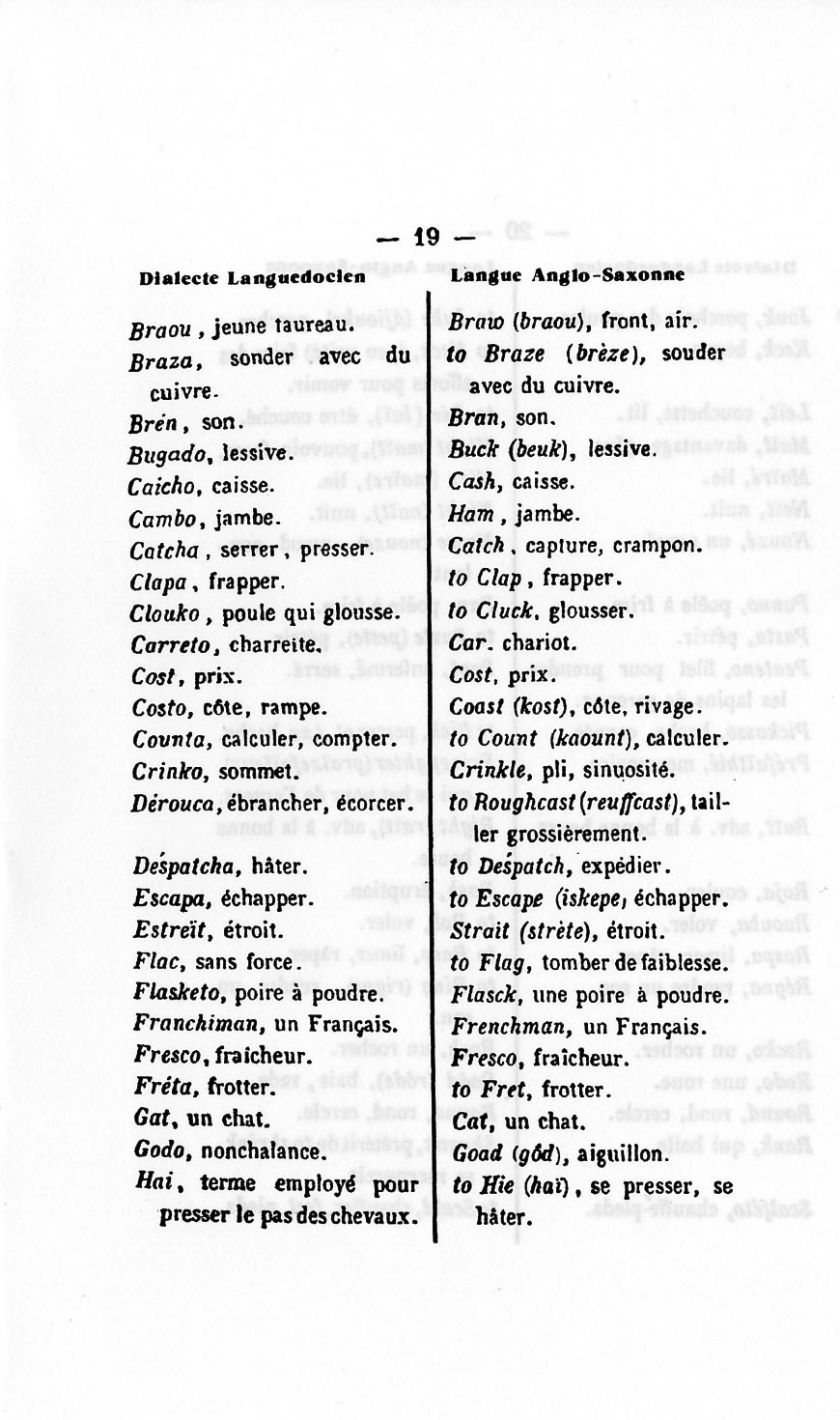

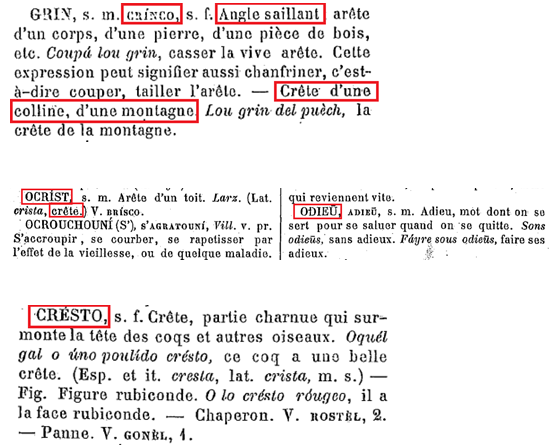

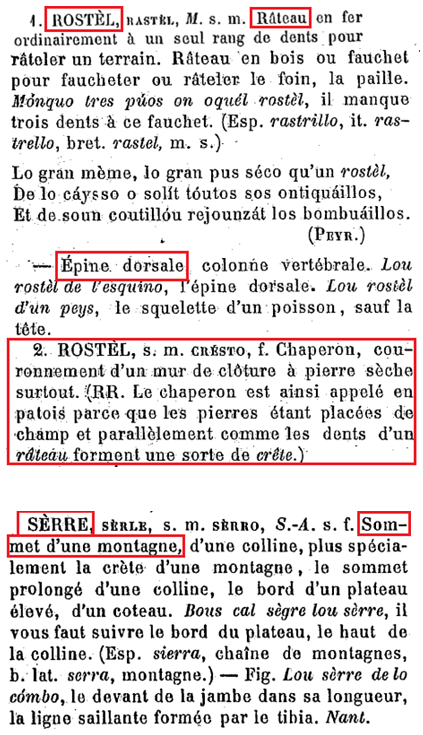

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, le mot « grin » ou « crinco » avec un « C » signifie « crête d’une colline ou d’une montagne », « angle saillant d’un corps, d’une pierre, d’une pièce en bois ». En cherchant un peu, nous trouvons « Ocrist » qui signifie « l’arête d’un toit ». En regarde de « ocrist », nous avons « odieu ». Le mot qui semble mieux correspondre au « sommet d’une montagne, crête d’une montagne » est le mot « serre ». Nous avons aussi le mot « Rostel » ou « cresto » qui est le « chaperon, couronnement de clôture à pierres sèches, pierres posées sur le champ ». On a l’impression que nous avons « christ », « couronnement » et « pierres »… à méditer. Le même chaperon se dit « clouco » (gloussement comme nous l’avons vu pour l’analyse du mot « clouko »). Si les pières de couvertures au lieu d’être posées sur le champ, elles sont posées à plat ». « Clouko » et « Crinko » vont donc de paire !

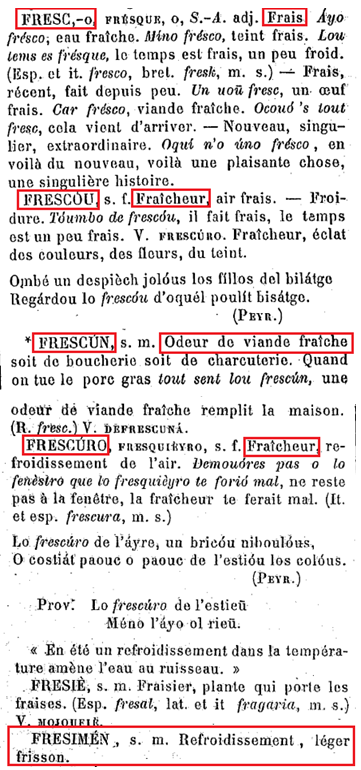

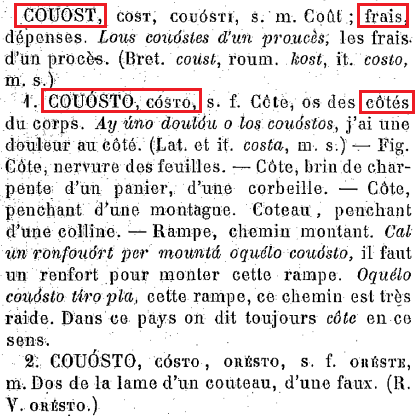

Dans l’introduction de ce dictionnaire, nous retrouvons encore une fois dans la partie où Aimé VAYSSIER voit des points communs dans les mots valaques (roumains) et dans ceux du patois de l’Aveyron, un mot de la liste. Nous avions vu « Cost / Couost », « Clopa », et puis maintenant « Cresto » pour « crête ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « crinkle » signifie bien « pli, sinuosité ». Il signifie aussi « zigzag ». Faut-il trouver quelque chose en rapport avec ce zigzag ? Faut-il trouver une montagne avec un chemin sinueux avant d’arriver à son sommet ?

En synthèse, pour le couple « Crinko / Crinkle », nous retrouvons comme thématique :

- Crête d’une montagne en tant que lieu géographique

- Christ en tant que personnage

- Chaperon d’un mur (clouko / crinco) en tant qu’objet

- Une paire (clouko / crinco)

- Un râteau en tant qu’outil

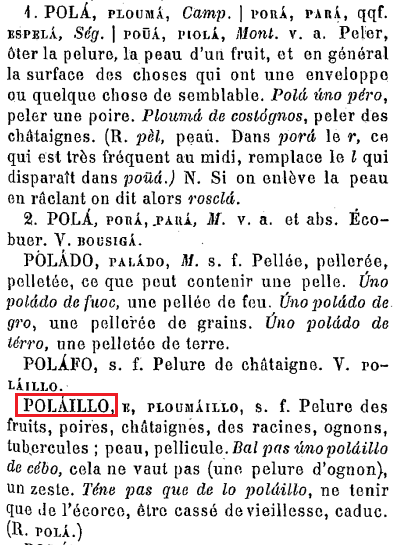

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

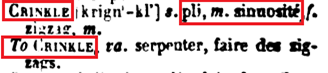

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Dérouca / to Roughcast

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « dérusqua » signifie « oter l’écorce des arbres ». Nous ommes assez proche du mot « Dérouca » mais nous ne le retrouvons pas exactement. La définition non plus ne correspond pas exactement à celle donnée par Henri BOUDET. Continuons… Nous trouvons le mot « rusca » qui signifie « écorcer » et le mot « rusqua » qui signifie « couvert d’une écorce ». Entre ces deux mots (rusca et rusqua) nous avons le mot « ruso » qui signifie « ruse, voie détournée, adresse employée pour arriver à ses fins ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « derrusqua » signifie « écorcer, ôter l’écorce ». Il y a plusieurs mots avec la même racine qui signifie « écorce » : « rusc », « rusco », « ruscas », « ruscado ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, nous trouvons le mot « rusco » qui signifie « écarce » et « crasse ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to roughcast » signifie « mouler grossièrement » et non « tailler grossièrement » comme l’indique Henri BOUDET. Cela est surprenant car Henri BOUDET est plutôt fidèle dans la recopie des définitions des mots anglais qu’il trouve dans ce dictionnaire. L’écriture phonétique n’est pas celle du dictionnaire. Henri BOUDET l’écrit « reuffcast » alors que dans le dictionnaire de Percy SADLER, on la voit écrite « [renffé-kaste] Aujourd’hui, « roughcast » signifie « crépi ». Ce n’est pas l’envie de voir des « pi » de partout, mais bon : « cré-pi »… « Moulé grossièrement » me fait penser à « moule à merde », soit le colon qui contient les excréments. Et pour continuer dans cette voie, quand on a la diarrhée, on dit bien « j’ai crépi » les toilettes ou le mur. Le mot en regard de « to roughcast » est « rosicrucians » qui a pour définition en singulier « rose-croix », en masculin pluriel « secte de prétendus philosophes ; ordre de franc-maçonnerie ». La coïncidence est plutôt intéressante ou surprenante, selon la position que l’on a sur le sujet.

En synthèse, pour le couple « Dérouca / to Roughcast », nous retrouvons comme thématique :

- Crasse, ordure, saleté

- Le chêne vert en tant qu’arbre

- Pi en tant que constante mathématique

- Crépir en tant qu’action

- Colon en tant que partie du cor

- Excréments

- Rosicrucien en tant que groupe ésotérique

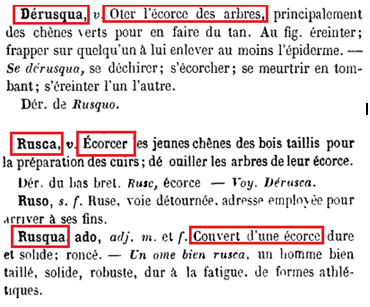

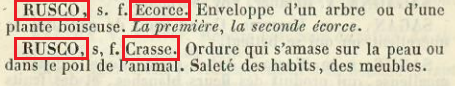

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Déspatcha / to Despatch

![]()

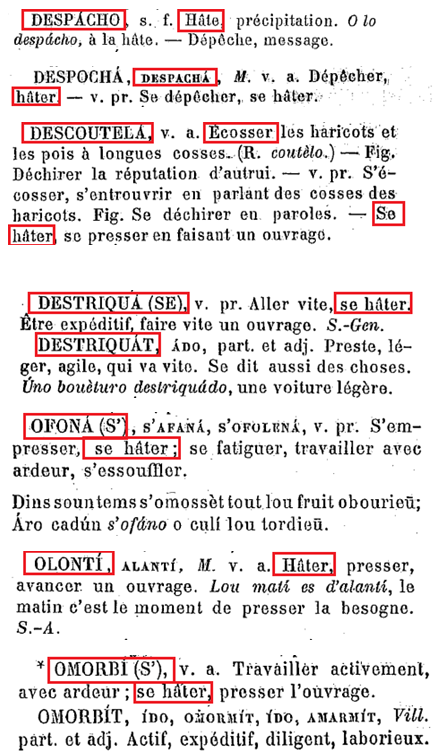

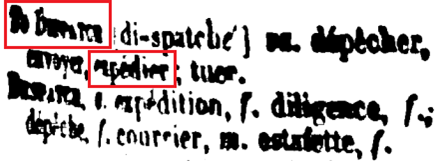

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « sé despacha » signifie « se hâter ». Henri BOUDET l’écrit avec un « T » alors que dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, il est sans « T » et c’est « se hâter » et non « hâter ». Les autres verbes qui signifient « se hâter » sont : « s’afresqua », « se desparaoualo ». Les verbes signifiant « hâter » sont Entancha », « Suta ». Nous sommes loin de « despatcha ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « despacha » toujours sans « T » signifer « hâter ». Il est amusant de voir que « se hater » se dit « descoutela » dont le sens premier est « écosser »… écosser ou écossais ? Il y a plusieurs verbes qui signifient « hâter » ou « se hâter » : « sdestriqua », « s’ofona », « olonti », « s’omorbi », « precipita », « suta »… et cette liste n’est pas exhaustive.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « hâter » se dit « suta ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « despacth » signifie « expédier », mais il signifie aussi « dépêcher, envoyer, tuer ». Le lien avec le mot languedocien est difficile à établir ! Selon les différents dictionnaires de patois régionaux, le mot qui revient le plus pour « hâter » est « suta ». Faut-il trouver un lien entre « suta » (tuas) et tuer ? J’en doute. Ou bien « soutane », l’habit religieux ?

En synthèse, pour le couple « Despatcha / to Despatch », nous retrouvons comme thématique :

- Ecossais en tant qu’habitant d’un pays

- Rite écossais en tant que pratique franc-maçonnique

- Tuer en tant que verbe d’action

- Soutane en tant qu’habit religieux

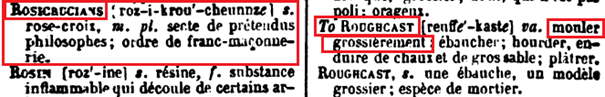

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

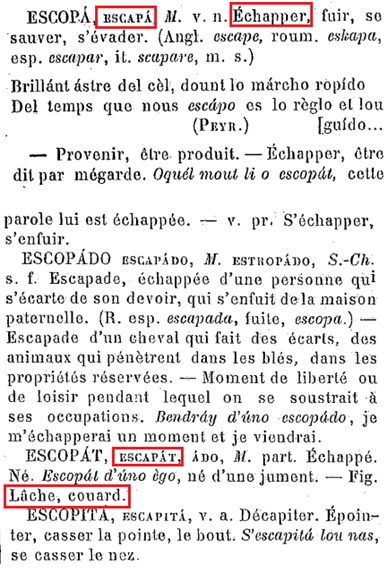

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Escapa / to Escape

![]()

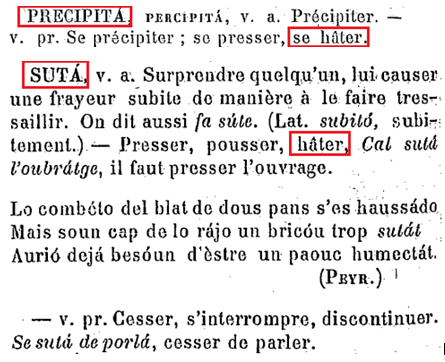

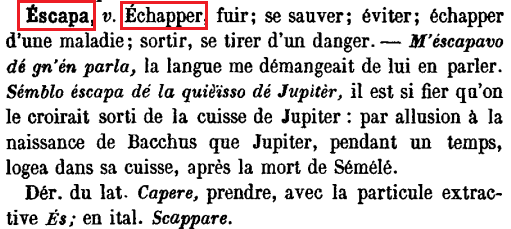

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « escapa » signifie bien « échapper ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « escapa » ou « escopa » signifient bien « échapper ». « escopat » avec un « T » signifie « quelqu’un de lâche, de couard ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to escape » signifie bien s’échapper » et des verbes au sens proche comme « s’enfuir, s’évader, se sauver ». « Escape » signifie « fuite, évasion, bévue, méprise ». Henri BOUDET a rajouté la phonétique. Cela doit avoir son importance. Sans le « E », nous avons « to scape » qui a la même signification ».Nous avons le verbe « s’enfuir » qui se traduit par « to escape ». Nous trouvons « scape » et « escape » et « scape-goat » dont la traduciton est « bouc-émissaire, celui qui souffre pour les crimes des autres ». Comment ne pas penser à Jésus Christ ?! « Escape » a aussi pour signfication « the shaft of the colum », soit « le tronc ou le corps d’une colonne (pilier) ». Juste avant la verbe « s’enfuir », il y a le verbe « enfroquer » ou « s’enfroquer » qui signifie rentrer dans les ordre, devenir moine. Cela a un sens familier ou ironique. Nous avons la mention (fam. And Iron. »… nous retrouvons le « andiron » de début de liste. « Escape » est la partie centrale d’une colonne (grecque par exemple), se dit aussi « congé de colonne »..

En synthèse, pour le couple « Escapa / to Escape », nous retrouvons comme thématique :

- Lâche, couard en tant qu’adjectif qualificatif d’une personne

- Un bouc-émissaire

- Jésus Christ

- Rentrer dans les ordres, devenir moine

- Une bévue

- Le tronc (ou corps) d’une colonne (pilier) en tant qu’objet

Nous sommes très loin d’avoir compris le jeu de mot proposé par Henri BOUDET !

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

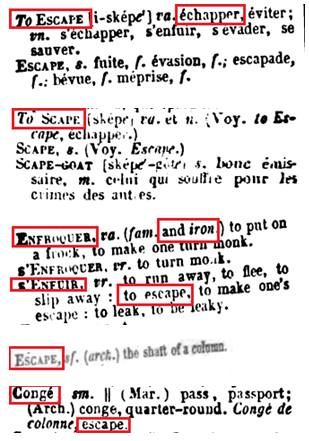

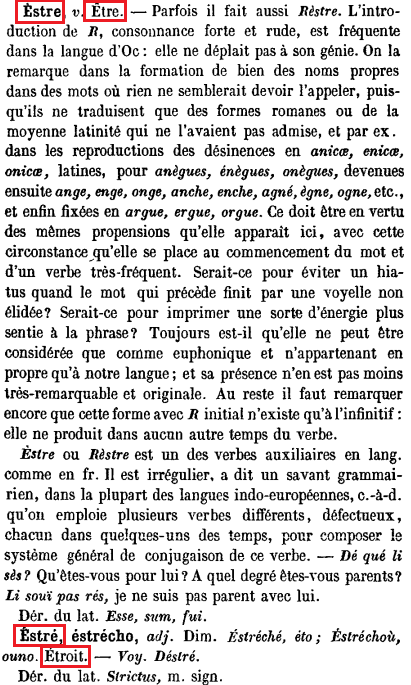

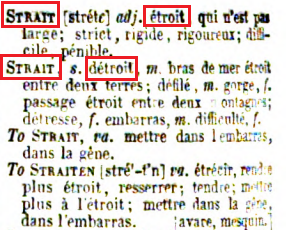

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Estreït / Strait

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « estre » signife « étroit ». Il signifie aussi « être ». « Etroit » se dit aussi « destre » qui signifie aussi « avare », « pressoir à vin », « dextre, mesure de arpentage ». « Un chemin fort étroit » que l’on peut appeler aussi « un coupe gorge », se dit « estrangladou » en languedocien. En cherchant un peu plus, on trouve « le guillaume » qui est un outil de menuisier qui sert à faire des moulure et dont le fût est fort étroit. Quelque chose qui est « trop juste » ou « trop étroit ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « estrech » signifie « étroit ». « Biol » désigne « un sentier, un chemin très étroit ». « Bonelo » signifie « ruelle, petite rue étroit » et aussi « animal avec de petites cornes, comme certaines brebis ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « carrieeirou » désigne « un chemin étroit ». Le mot suivant est « carriolo ». On ne peut s’empêcher à penser au « Kayrolo ». « Etroit » se dit « Destrex ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « étroit » se dit « estret » en patois.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « strait » signifie effectivement « étroit » mais il peuy aussi signifier « difficile, pénible », « détroit » (bras de mer entre deux terres », « défilé, gorge », passage étroit entre deux montagnes, « embarras, difficulté ».

En synthèse, pour le couple « Estreït / Strait », nous retrouvons comme thématique :

- Avare en tant que caractère d’une personne

- Pressoir à vin en tant qu’outil

- Dextre en tant que mesure de arpentage

- Etrangler au niveau de la gorge en tant qu’action

- Un juste en tant que personnage

- Guillaume en tant que personnage (à identifier)

Encore une fois, nous ne pensons pas qu’une des suggestions est une de celles pensée par Henri BOUDET. Il faut continuer notre travail.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

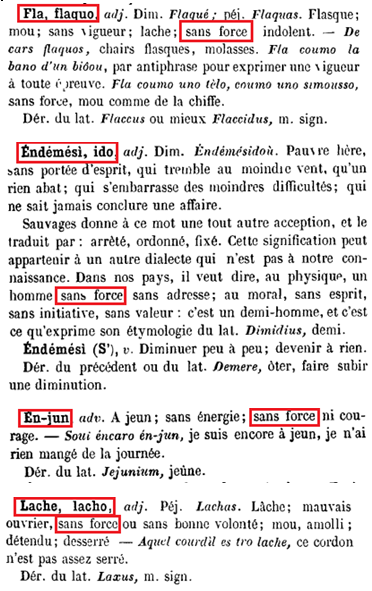

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Flac / to Flag

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « fla, flaquo, faque » signifient « flasque, mou, sans vigueur, lâche, sans force, indolent ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « flac » signifie « faible, sans force ». Nous trouvons la bonne définition avec la bonne orthographe ! « sans force » se dit aussi « escorobillat » qui signifie aussi « orné, paré, pimpant », « gai, réjoui ». « sans force » se dit aussi « goussou ». « gousso » signifie « paraisseux, mou au travail ». « sans force » se dit aussi « trasse ». « moseto » signifie « personne sans force ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « flac, flaco » signifient « faible ».

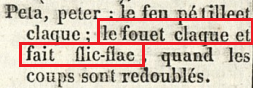

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, on apprend que le bruit du fouet se dit « flic-flac ». Faut-il trouver un sens ?

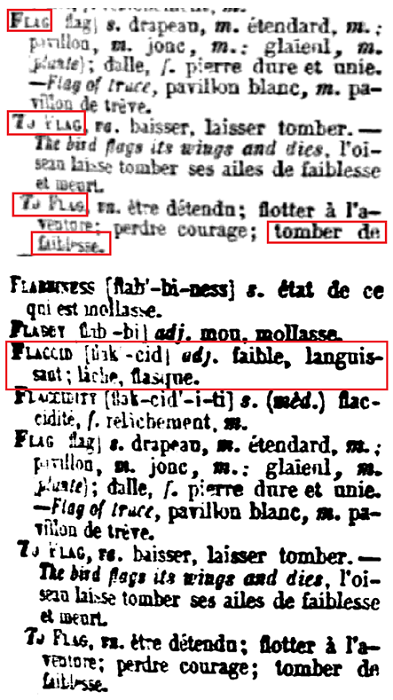

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « flag » et « to flag » possèdent de nombreux sens. « Tomber de faiblesse » est la dernière définition donnée pour « to flag ». « To flag » signie « baisser, laisser tomber, être détendu, flotter à l’aventure, perdre courage ». « Flag » signifie « drapeau, étendard, pavillon, jonc, glaïeul, dalle, pierre dure et unie ». Avec tout cela, faites votre choix ! Avant le mot « flag », nous avons le mot « flaccid » qui signifie « faible, lâche, flasque ». Henri BOUDET aurait pu utiliser les mots « flac » et « flaccid » qui signifient « faible, lâche ». Il a choisi « flac » et « to flag » pour une bonne raison.

En synthèse, pour le couple « Flac / to Flag », nous retrouvons comme thématique :

- Un lâche en tant que personne

- Orné, paré en tant qu’adjectif

- Gai, réjoui en tant qu’adjectif

- Le bruit du fouet en tant que son

- Drapeau, étendard en tant qu’objet

- Dalle, pierre dure et unie en tant qu’objet

Encore une fois, nous ne pensons pas qu’une des suggestions est une de celles pensée par Henri BOUDET. Il faut continuer notre travail.

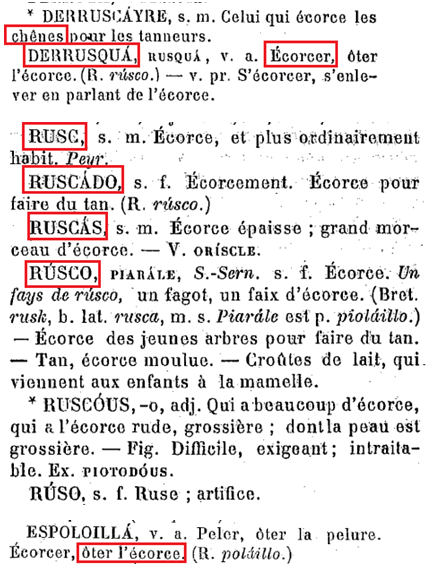

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

![]()

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Flasketo / Flasck

![]()

Henri BOUDET frappe de nouveau avec son « K » pour écrite « flasketo ».

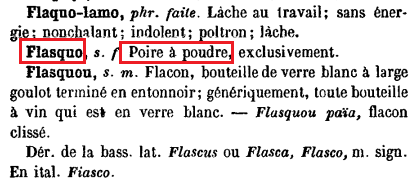

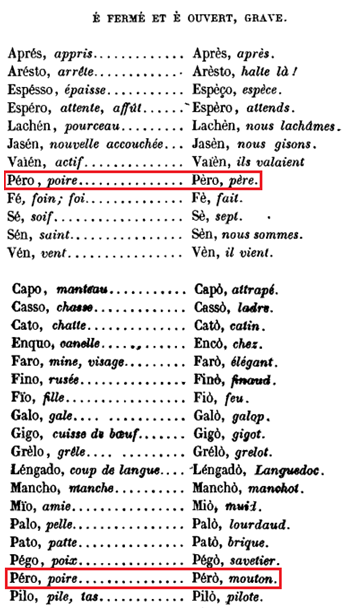

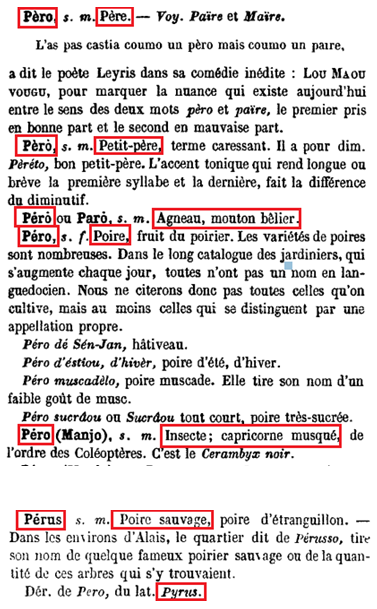

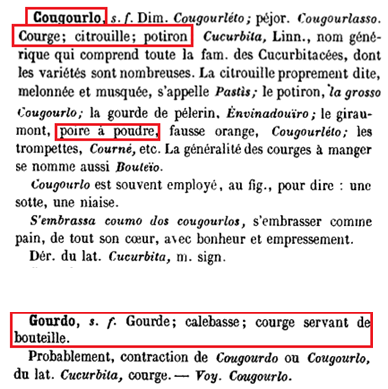

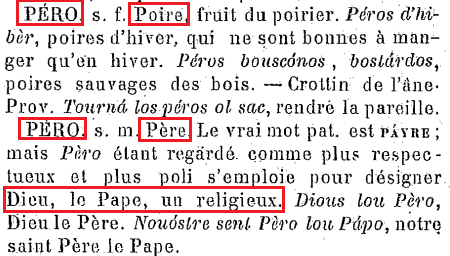

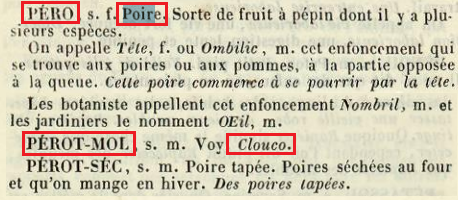

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « poire à poudre » se dit « flasquo » et non « flasketo ». Nous avons une paire « flaquo / flasquo ». Mais que faut-il en faire ?! Dans l’introduction du dictionnaire, selon l’accentuation utilisée, « pero » signifie « poire », « père » ou « mouton ». Une poire sauvage est nommée « Pérus » qui vient du latin « pyrus ». Il existe un personnage dans la mythologie grecque qui se nomme « Pyrrhus » ou « Néoptolème », fils d’Achille. La poire à poudre est une espère de courge. Elle est nommée « cougourleto » que l’on trouve dans le dictionnaire au niveau de la définition du mot « cougourlo ». « Cougourleto » désigne « le giromont », « la poire à poudre », et la « fausse orange ». Son nom latin est « curcubita pyrotheca ». « Pyro » comme « le feu ». Faut-il faire un lien avec la légende de « Pyrène et Hercule » ou les « Pyrénées » ?

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, on ne trouve pas de mot pour la définition « poire à poudre ». « Poire » se dit « pero » qui signifie aussi « père » dans le sens religieux : « Dieu, le père », « Le saint père pour désigner le pape », « le père, un religieux ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « Pero » signifie « Poire ». Nous avons « Perot-mol » est un synonyme de « clouco » (pourriture) que que l’on a déjà vu.

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « Pero » signifie « poire ». Il signifie aussi « piège pour prendre les oiseaux ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « une poire à poudre » se dit « flask » sans « C ». « Flask » se dit « poire à poudre / powder-flask », « corne à poudre / powder-horn ». « powderflask » signifie aussi « une bosse ». Une bosse est une longueur d’attache maritime. Je ne vois pas bien le rapport entre « powderflask » et « une bosse ». « Bosse » a pour synonymes « monticule, élévation ».

En synthèse, pour le couple « Flasketo / to Flasck », nous retrouvons comme thématique :

- Pyrrhus, fils d’Achille en tant que personnage mythologique

- Pyrène en tant que personnage mythologique

- Les Pyrénées en tatn que chaine de montagnes

- Un courge du nom de « Poire à poudre » surnommée « fausse orange »

- Une gourde ou calebasse

- Le feu

- Un insecte, le capricorne musqué

- Le Père (Dieu, le pape, un religieux) en tant que personnage

- Agneau ou Mouton en tant qu’animal

- Monticule, élévation en tant que lieu géographique

Encore une fois, nous ne pensons pas qu’une des suggestions est une de celles pensée par Henri BOUDET. Il faut continuer notre travail.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du répertoire des plantes utiles et des plantes vénimeuses du globe (1892) par E.A. DUCHESNE

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

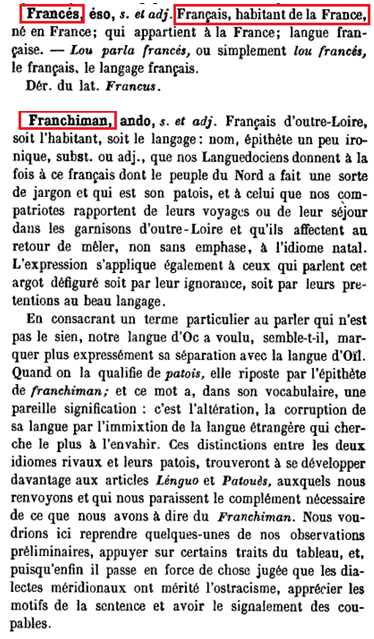

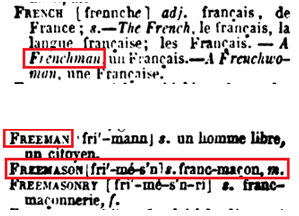

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Franchiman / Frenchman

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, trois pages entières sont consacrées à la définition de « franchiman ». Et « franchiman » ne signifie pas « un français », au sens large, comme un habitant de la France ou d’une personne qui parle Français. « Franchiman » signifie principalement deux choses. « Franchiman » est utilisé pour nommer la langue française pour répondre à l’affirmation faite par les français du nord qui disent que le français une une langue et que le languedocien est un patois. Maximin D’HOMBRES défaut sa langue, le languedocien et il fait une démonstration que le languedocien est une langue à part entière, riche et vivante, tout autant que le français voire même plus. « Franchiman » est aussi utilisé pour les personnes du languedoc qui parlent le languedociens avec de forts emprunts aux français. Cela donne un patois, un espèce de mélange languedocien-français qu’il nomme « franchiman ». Il prend exemple des jeunes hommes qui rentre de l’armée qui ont pris l’habitude d’utiliser des mots français lors de leur service militaire. Il renvoie enfin aux définitions des mots « langue et patois », « lenguo y patoués ». La distinction entre « Lenguo d’O » et « patouès » est ténue. La « Lengue d’O » étaint la langue d’Oc et « patouès » est la désignation faitee par les habitants de la langue qu’ils parlent dans la région. Dans la définition du mot « lenguo », Maximim D’HOMBRES nous fait un résumé de l’évolution des langues sur le territoire français à travaers l’Histoire et comment le français qui est devenu un outil d’unité nationale, le languedocien est devenu multiple (toulousain, gascon, auvergnat, etc) au gré de la constitution de seignerie. Et que finalement, le languedocien multiple a été mis à mal par un français unique et national.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, un « franciman » est un languedocien qui parle mal le français.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « frenchman » n’est ni plus ni moins qu’un Français. On le retrouve dans la définition du mot « french ». Il est surprenant de voir que pour certaines lettres de l’alphabet dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, il est dit « première (deuxième et troisième) lettre de l’alphabet français ». Comme si l’alphabet français et anglais étaient différents. Etaient-ils différent en 1886 ?! Oui, le « W » est entré dans l’alphabet françaiis en 1935. Faut-il trouver ou ou voir un jeu de mot entre « frenchman » et « freeman » ? Bizarrement , dans le dictionnaire de Percy SADLER, le mot qui suit « freeman » est « freemasson », soit « franc-maçon ».

En synthèse, pour le couple « Franchiman / Frenchman », nous retrouvons comme thématique :

- Mélange de langue français et de patois du languedoc

- Langue en tant que système d’expression utilisé

- Patois en tant que langue

- Le roman en tant que langue

- Franc-maçon en tant que membre d’un groupe initiatique

Encore une fois, nous ne pensons pas qu’une des suggestions est une de celles pensée par Henri BOUDET. Il faut continuer notre travail. Les jeux de mots à trouver sont clairement de plusieurs niveaux.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

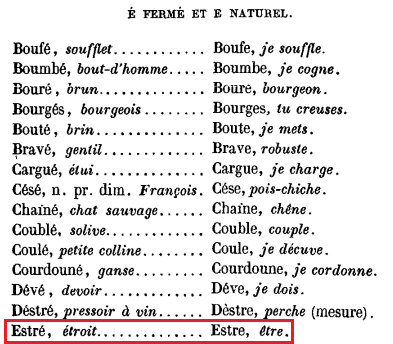

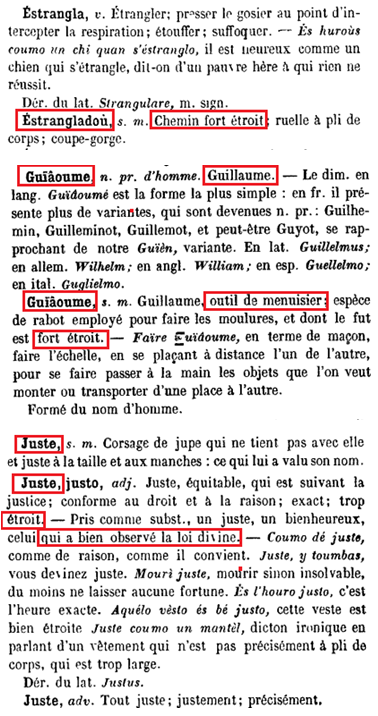

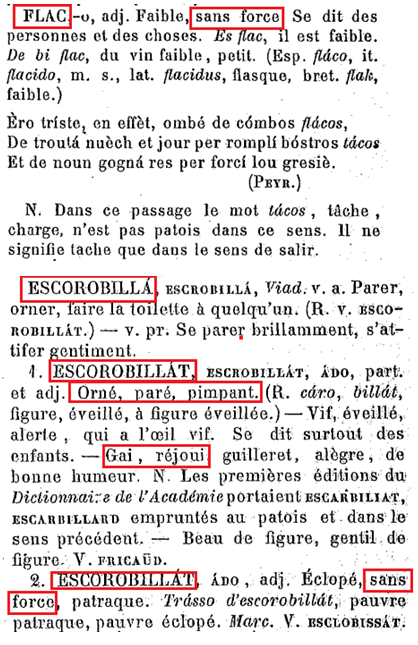

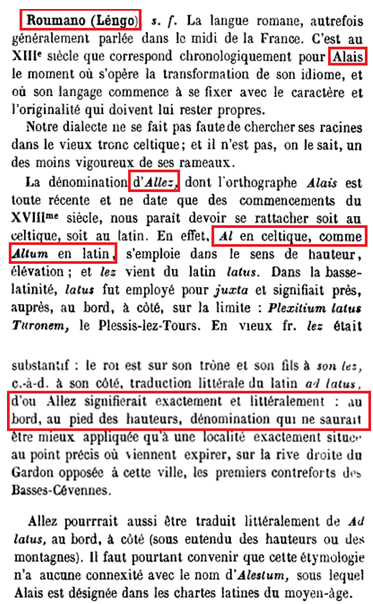

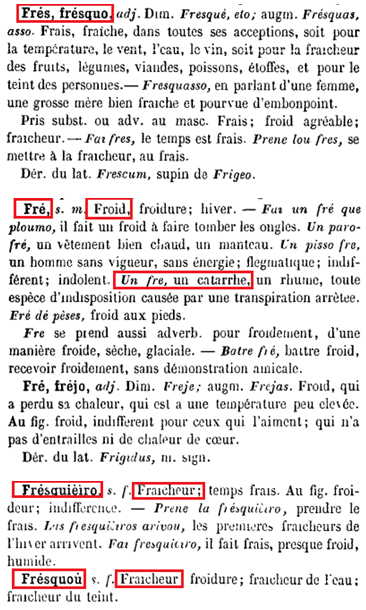

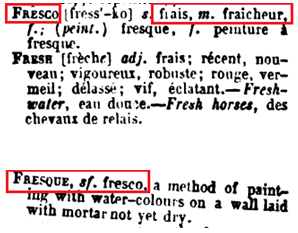

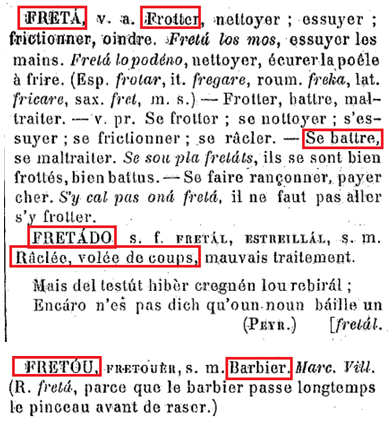

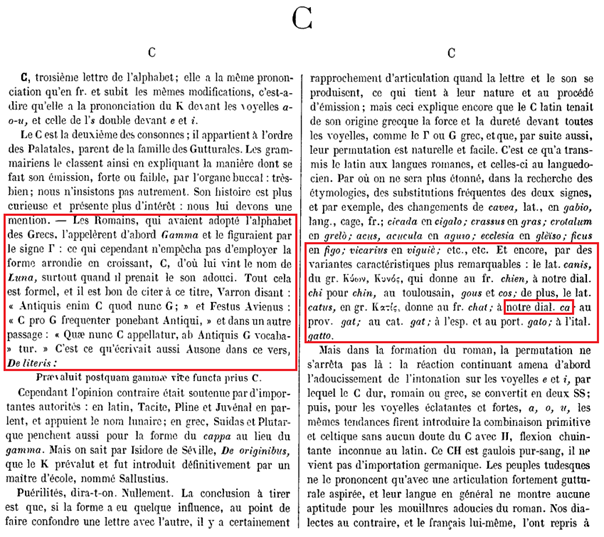

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Fresco / Fresco

![]()

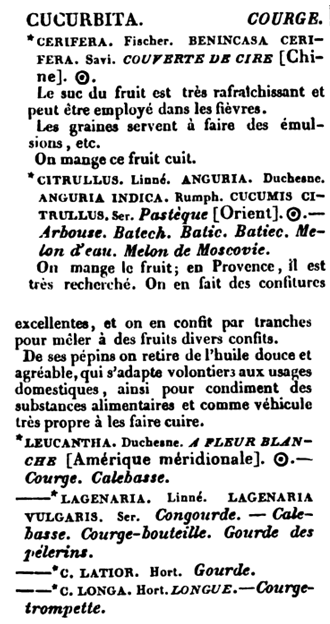

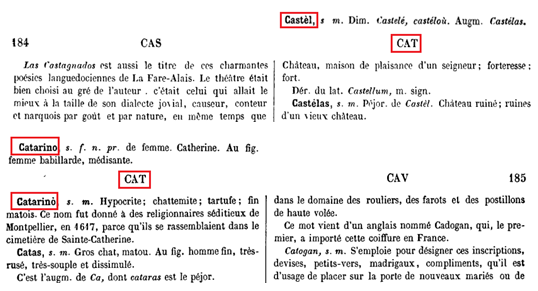

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Fres, frequo » signifie « frais, fraiche ». « Fre » signifie froid. « Un fre » signifie « un catharre, un rhume ». Aujourd’hui on utilise le terme de « conjonctivite » pour « catarrhe ». « Fraicheur » se dit « Fresquou » ou « Fresquieiro ». Nous trouvons l’expression « un pisso fre » qui signifie « un homme sans vigueur, sans énergie ». Faut-il le rapprocher de « Flac, sans force » ?

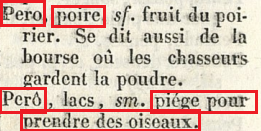

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « fresco » signifie « frais », « frescou » et « frescuro » signifient « fraicheur ». Il est à noter que nous trouvons le mot « frensimen » (refroidissement, féger frisson) après le mot « frescuro ». Faut-il faire un lien entre « frenchimen » (le mot précédent) et « frensimen » ? « Frais » peut s’entendre comme une dépense. ET dans ce sens « frais » se dit « cuoust ». Nous l’avons rencontré dans le mot « côteé, « cost / costo ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « frais » se dit « frescuro ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « fresco » signifie bien « frais, fraicheur » à mon grand étonnement. Il correspond à « une fresque » en peinture. Ce mot « fresco » ne sonne pas très « anglais ». Dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, le mot « frisco » est utilisé uniquement pour la définition en anglais du mot français « fresque ». Le mot qui suit « fresco » est « fresh ». Ce qui me fait penser à « French » pour « Frenchman ». Personnellement « fresco », me fait penser à « Frisco », soit « San Franciso », « Saint-François ». Et pourquoi pas les fresques de la vie de Saint-François à la basilique de Saint-François d’Assise ?! Soyons fous !

« La fraiche » tout comme « le blé » est le synonyme « d’argent » en argot.

En synthèse, pour le couple « Fresco / Fresco », nous retrouvons comme thématique :

- Un cathare en tant que chrétien dissident

- Un coût en tant que somme d’argent

- Une fresque en tant que peinture

- Saint-François en tant que personnage biblique

- Basilique de Saint-François d’Assise en tant que lieu

- De l’argent en tant que support monétaire

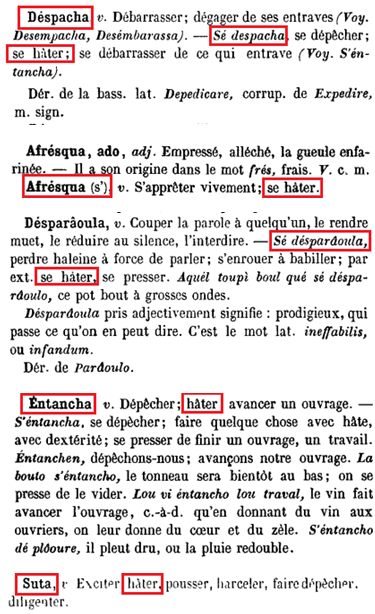

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

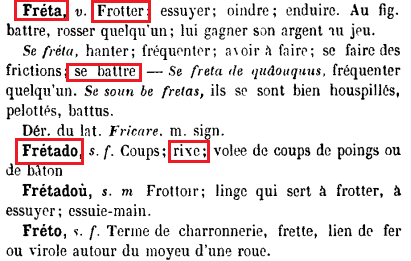

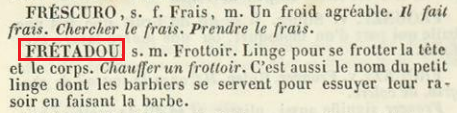

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Fréta / to Fret

![]()

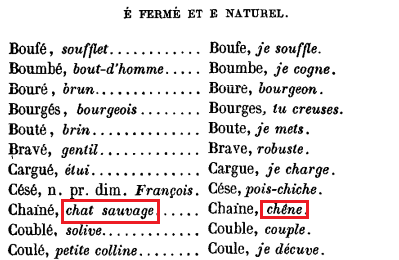

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « fréta » signifie effectivement « frotter ». « Se fréta » signifie « se battre » et « fretado » signifie « coups, rixe ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « fréta » signifie « frotter » et aussi « se battre ». « Fretado » signifie « râclée, volée de coups ». « Fretou » signifie « barbier ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « fretadou » est un linge où le barbier essuie le rasoir. Le mot qui précède « fretadou » est « frescuro » qui signifie « frais ».

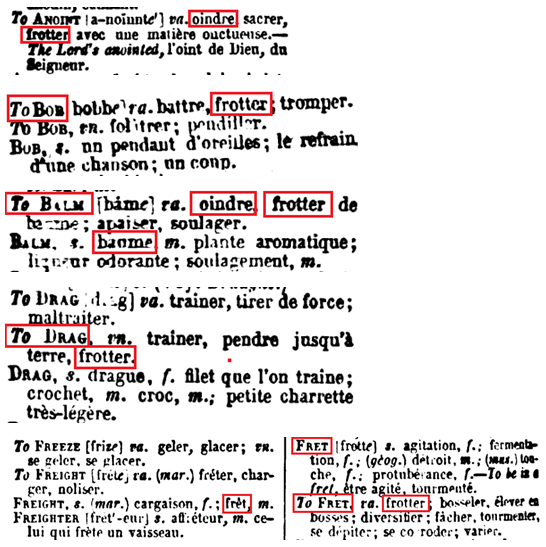

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, la première définition qui utilise le mot « frotter » est « to anoint » qui signifie « oindre, sacrer, frotter avec une matière onctueuse ». Il a une connotation forcément religieuse. « Frotter » se dit aussi « to bob », « to balm », « to drag ». « to fret » signifie effectivement « frotter ». « fret » signifie « agitation, fermentation, détroit, protubérance ». En regard de « to fret », il y a le mot « freight » qui signifie « frêt » en français. « « freight » / « fret »

En synthèse, pour le couple « Fréta / to Fret », nous retrouvons comme thématique :

- Donner des coups en tant qu’action

- Barbier en tant que personne

- Oindre en tant qu’action

- Une cargaison en tant que chose

- Une charrette en tant que moyen de transport

Vue que le livre est écrit par un religieux dans un contexte si particulier, on ne peut qu’être attiré par le verbe « oindre ».

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

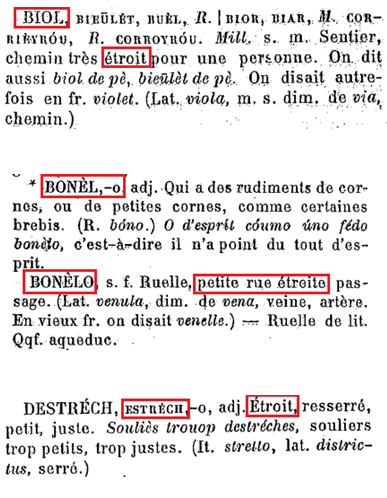

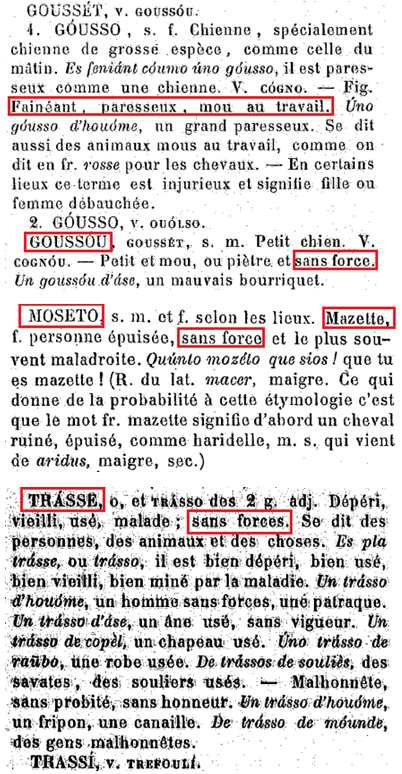

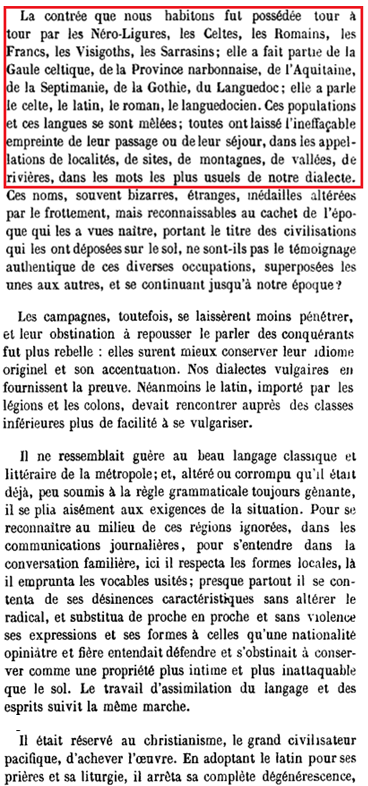

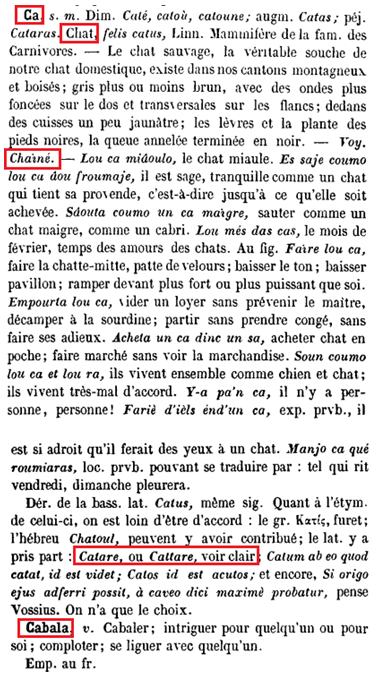

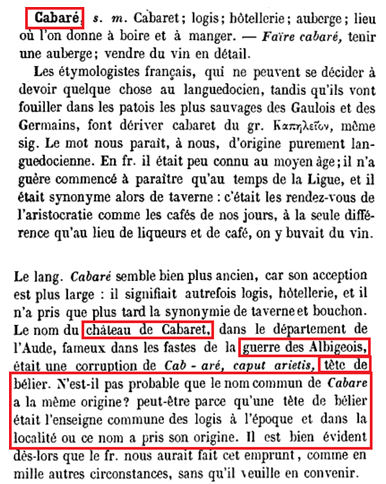

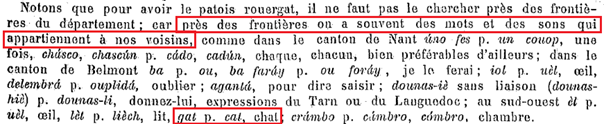

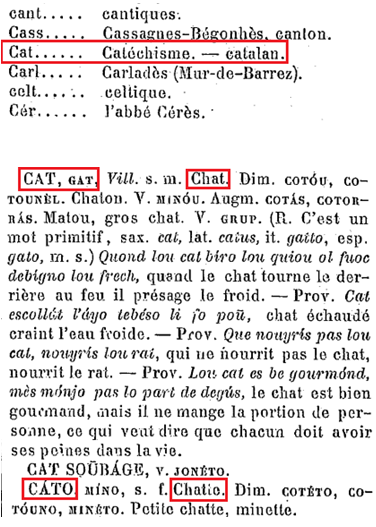

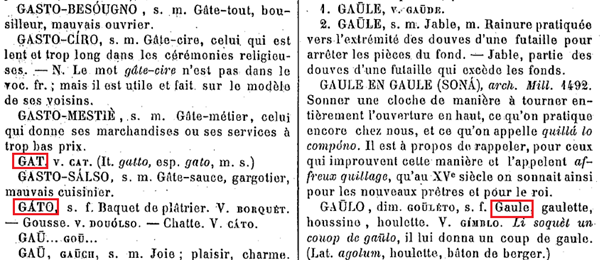

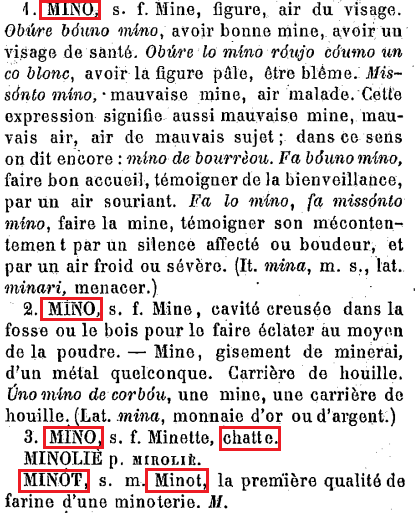

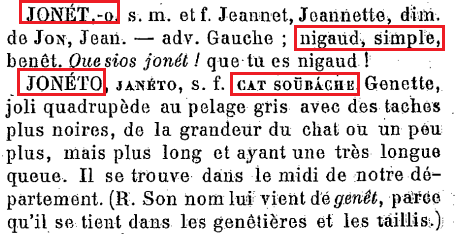

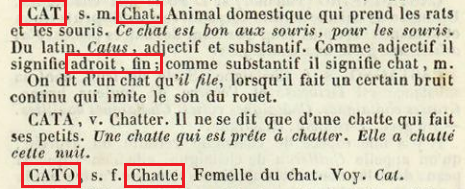

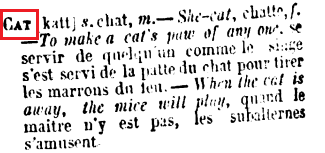

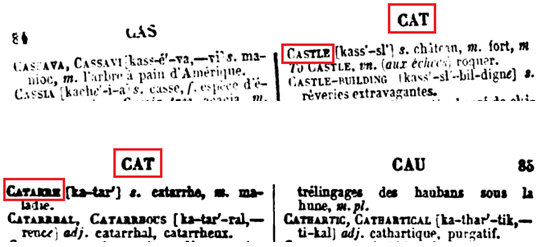

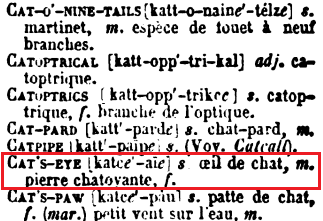

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Gat / Cat

![]()

Dès que j’ai vu ce couple « gat / cat », je me suis dit : « mais quel intérêt d’utiliser ce mot chat qui possède sensiblement la même sonorité dans toutes les langues européennes ?! ». Pourquoi utiliser ce couple de mots pour la démonstration qu’Henri BOUDET nous présente. Il est donc certain que ce couple n’est pas une simple et bête correspondance.

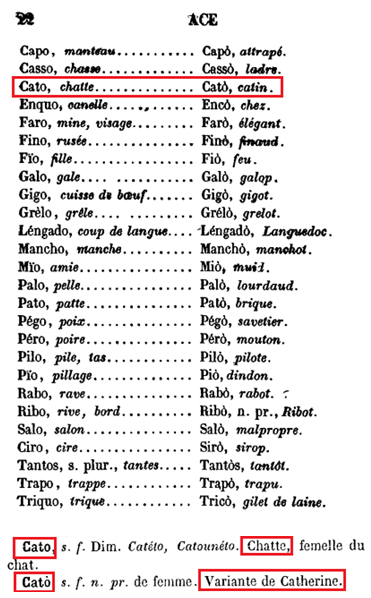

Pour une fois, je vais commencer par le dictionnaire Anglais de Percy SADLER. Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, le mot « cat » se trouve en page 84. Evidemment, que tout le monde le sait « cat » signifie bien « chat ». Et puis mon esprit a vagabondé et j’ai regardé les lettres repères en début de page. En page 84 gauche les lettres repères sont « CAS » et droite « CAT », en page 85 gauche « CAT » et droite « CAU ». Le premier mot de la page 84 droite est « castle / château » et le premier mot de la page 85 gauche est « catarre ». Comment ne pas se poser des questions. Comment ne pas se dire, qu’effectivement derrière ce livre farfelue qu’est LVLC, l’abbé BOUDET a voulu jouer avec les mots. Mais a-t-il voulu donner un message ? Des lectures supplémentaires des couples de mots sont nécessaires pour essayer de toucher du doigt les méthodes qu’a pu utiliser Henri BOUDET pour jouer avec les mots et éventuellement coder ou cacher des mots ou des évènements. La recherche et l’analyse de ces méthodes porte le nom pompeux d’heuristique. Je pense qu’il mélange à la fois rigueur et totale fantaisie phonétique. Le travail sera long… il perdure depuis 1886. Je n’ai pas la prétention de trouver de méthode ou de solution. J’espère simplement apporter une petite pierre à l’édifice qui permettra aux grands constructeurs d’avoir peut-être un œil neuf, un œil nouveau. C’est en échangeant et partageant les points de vue que les choses avanceront.

En poussant encore plus loin la réflexion, je suis tombé sur « CAT’S EYES » (avis aux fans des séries animées des années 80 !). Pour moi, « Cat’s eyes » signifie « des yeux de chat ». Et à ma grande surprise, « Cat’s eyes » possède une autre signification : « Pierre chatoyante ». Certains la traduisent par « Gemme ».

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, comme dans le dictionnaire de Percy SADLER, en page 184 gauche les lettres repères sont « CAS » et droite « CAT », en page 185 gauche « CAT » et droite « CAV ». La concordance des numéros de pages (84/85 et 184/185) est aussi intrigante. Le premier mot de la page 184 droite est « castèl / château » et le premier mot de la page 85 gauche est « catarino / caterinots ». Les caterinots étaient des « dissidents » protestants de l’église catholique et Montpellier était « leur ville ». « Catarino » n’est pas « cathare » mais cela si rapproche fortement et et trouver dans deux dictionnaires distincts une telle coïncident laisse songeur. En page 184, nous voyons que « cato » selon l’accentuation signifie « chatte » et « Catherine ». En introduction du dictionnaire, nous voyons « cato » selon l’accentuation signifie « chatte » et « catin ».

Nous avons la conviction que cet exemple plus qu’étonnant a été repéré par Henri BOUDET dans les dictionnaires. Cela signifie que les lettres repères en haut de chaque page des dictionnaires ont un rôle dans l’interpréation des mots qu’il a utilisé dans la V.L.C. !

On nous parle de Sainte-Catherine. Faut-il s’arrêter à Sainte-Catherine (Catherine d’Alexandrie qui vécue au IVe siècle de notre ère ou faut-il voir une allusion à une autre Catherine illustre ? Catherine II de Russie, La grande Catherine, décédée à Saint-Pétersbourg en 1729 ? Ce n’est pas le première fois ni la dernière fois que nous rencontrerons la ville de Saint-Pétersbourg ! Catherine de Suède, fille de Sainte-Brigitte, qui vécue au XIVe siècle ? Elle est souvent représentée avec une biche. Est-ce que cela à son importance ?

En introduction du dictionnaire, nous voyons « chaine » selon l’accentuation signifie « chat sauvage » et « chêne ». Le chêne que nous reverrons tout au long du livre. Dans le dictionnaire « chat » se dit « ca » en languedocien. On peut lui trouver une origine latine « catare » ou « cattare » qui signifie « voir clair ». Le mot « ca » est bien entouré. Le mot « cabala » le suit. La cabale et l’ésotérisme que l’on prête à Henri BOUDET vont bien ensemble. Pure coïncidence ? Peut-être.

Le mot en regard de « ca » est « cabaré » soit « cabaret » en français. Mais quel est le rapport, me direz-vous ? Maximin D’HOMBRES prend l’exemple du château de Cabaret qui fut un lieu majeur dans la guerre des Albigeois. « Cabaret » signifierait « caput arietis » soit « tête de bélier ». La tête de bélier était l’enseigne des logis (comme les ciseaux pour le coiffeur ou barbier).

Dans la définition de la lettre « C », il est pris pour exemple des altérations phonétiques historiques et nous avons l’exemple du « se » et du « gue » (pour les lettres C et G). Il est pris l’exemple du chat avec « catus » en latin et « gata » en grec. Le latin « catus » a donné « chat » en français, « ca » en languedocien, Le grec « gata » a donné « gat » en provençal, « gat » en catalan, « gato » en espagnol et portugais et « gatto » en italien.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « chat » se dit « cat » ou « gat ». Mais pourquoi Henri BOUDET a-t-il plutôt utilisé « gat » que « cat », surtout que « cat » est exactement le même mot qu’en anglais ! Il y a forcément une raison !

Surtout que dans l’introduction du dictionnaire Aimé VAISSIER met en garde de la déformation des mots lorsque l’on est près des frontières car les mots sont altérés par les échanges avec les voisins « étrangers ». Il prend l’exemple de « gat » pour « cat ». Je comprends que le mot languedocien pour les puristes est « cat » et non « gat ».

Henri BOUDET était-il puriste ?! Il ne semble pas avec toutes les fantaisies qu’il a pris avec de nombreux mots de la liste qu’il nous propose.

« Chatte » se dit « cato » dans le dialecte du département de l’Aveyron.

Il y a tout de même un rapprochement que l’on n’ose faire mais qui nous titille : « chatte », « catherine », « catin », « cato », « catholiques ». Ne nomme-t-on pas les catholiques pratiquants, « les cat(h)os » ? Il y aurait-il une catin parmi les catholiques, d’après Henri BOUDET ? Venant d’un curé, cela mérite l’excommunication.

« Gat » signifie « chatte », « baquet de plâtrier », « gousse ». Le mot « gat » est en regard du mot « Gaulo », « la gaule », le bâton. Parle-t-on de la Gaule (du pays) ou bien « avoir la gaule » en regard de « chatte ». Il y a bon nombre de coïncidences obscènes que l’on n’ose imaginer volontaires de la part d’un homme de religion.

« Chatte » peut se dire aussi « mino » qui signifie « mine », « cavité creusée » et « minot » qui est la qualité de la farine.

« Joneto » désigne un chat sauvage autochtone. Il signifie aussi « nigaud, simple, benêt ».

Dans l’introduction du dictionnaire « cat » est l’abréviation de « catéchisme » ou « catalan ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « chat » se dit « cat » et « chatte » se dit « cato ». Il est somme toute assez étrange que le féminin se fasse avec un « -o » : « cat / cato » pour « chat / chatte ».

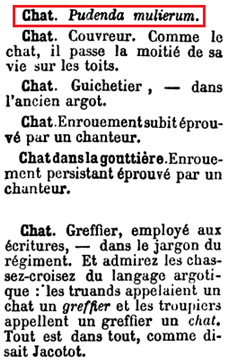

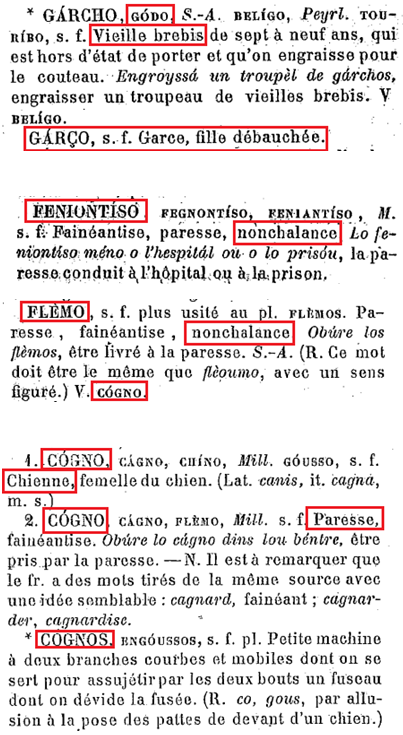

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « chat » signifie « pudenda mulierum » soit le sexe de la femme, « un couvreur », « un guichetier » ou « un greffier ». On reste encore une fois sur un thème proche du sexe féminin.

En synthèse, pour le couple « Gat / Cat », nous retrouvons comme thématique :

- Château cathare en tant que lieu

- Catin en tant que personne

- Les cathos en tant que membres d’une religions

- Le chêne en tant qu’arbre

- Une « cat’s eyes » en tant que pierre précieuse

- Le cabaret en tant que lieu

- La tête de bélier en tant qu’animal

- Sainte-Catherine en tant que personnage religieux

- Mine en tant que lieu

- Nigaud, benêt en tant que personne

Je pense que les jeux de mots et les mots codés ou cachés sont à plusieurs niveaux. Pour moi, j’ai la conviction que « château cathare » et le mot clé de ce couple mais qu’il n’est pas le seul. Le « gat » utilisé volontairement en languedocien au lieu de « cat » a été pris intentionnellement mais pour une raison que je ne m’explique pas pour l’heure. Le chêne, la tête de bélier, les cahos, Catherine, la mine… c’est peut-être tout à la fois ou rien du tout. C’est certainement pour cela que depuis près de 130 ans, personne n’a pu découvrir le sens de ce livre.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Les lettres repère « CAT » nous donnent : CASTLE (p. 84) + CATARRE (p. 85)

Les lettres repère « CAT » nous donnent : CASTLE (p. 84) + CATARRE (p. 85)

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

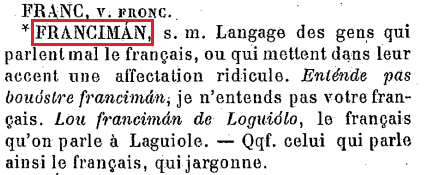

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Godo / Goad(gôd)

![]()

Je ne sais pas si c’est moi qui ai l’esprit mal tourné, mais après la « chatte » on a le « gode ». LVLC est un livre écrit par un curé lubrique ou c’est moi qui vois des choses qui je ne devrais pas voir ? « Goad » me fait penser à « god » qui signifie « Dieu » et aussi à « goat » qui signifie « chèvre ». Encore une fois quel est le rapport entre « nonchalance » et « aiguillon » ?! Pourquoi Henri BOUDET a utilisé ces deux traductions avec que les autres sens de ces mots auraient être plus logiques à rapprocher ?!

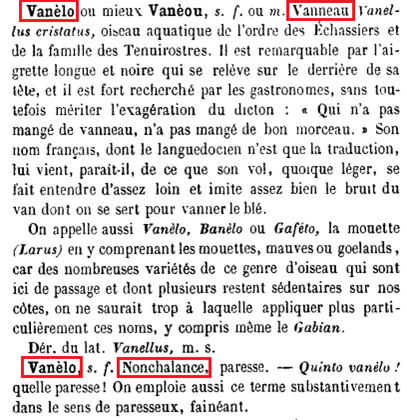

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « nonchalance » se dit « vanélo » et pas du tout « godo ». « Vanelo » signifie aussi « vanneau » qui est un oiseau échassier. Le « vanneau » est aussi lautre nom du « pétoncle blanc » ou « coquille saint-Jacques ». « Godo » signifie « vieille brebis édentée ». Nous sommes très loin de « nonchalance » ! Il a à noter que la mot qui suit « Godo » est « goïno » c’est-à-dire une prostituée. Décidément !

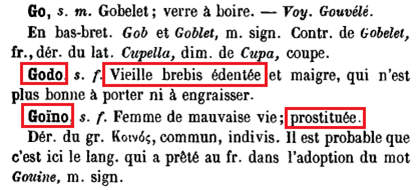

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « godo » qui se dit aussi « garcho » signifie « vieille brebis ». Et cela tourne à l’obsession… le mot suivant et qui ressemble à « garcho » est « garço » qui signifie « garce, fille débauchée ». Décidément ! Henri BOUDET devait avoir une dent contre une femme qu’il considérait comme une prostituée. « Nonchalance » peut se dire « feniontiso », « flemo » ou « cogno ». Et « cogno » possède aussi la signification de « chienne ». Après « chatte », on a « chienne », une suite logique en quelque sorte. Super ! On a le choix entre « prostituée » et « chienne » ! Gloups ! Qu’a voulu nous dire Henri BOUDET ?!

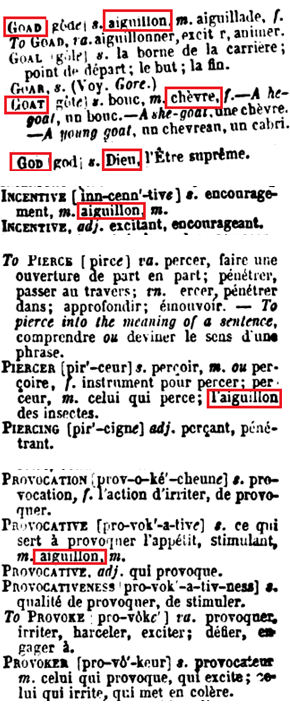

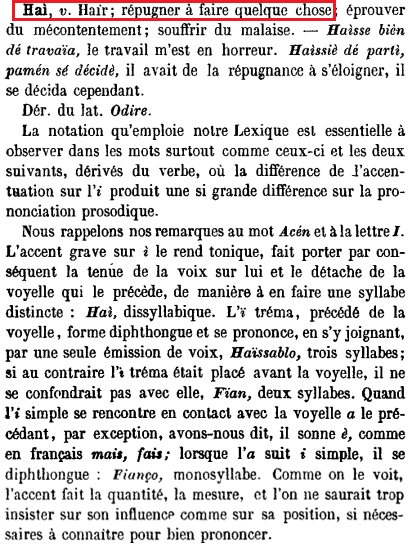

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « goad » signifie effectivement « aiguillon ». Il est suivi de « goat » qui signifie « bouc » ou « chèvre ». Nous retrouons la vieille brebis de « godo » en languedocien. Et phonétiquement, nous sommes près de « god » qui signifie « Dieu ». « aiguillon » peut se dire en anglais « piercer », « sting », « spur », « provocative ».

En synthèse, pour le couple « Godo / Goad », nous retrouvons comme thématique :

- Vanneau, mouette ou goeland (larus) en tant qu’oiseau

- Saint-Jacques en tant que personnage biblique

- Dieu en tant que dévinité

- Brebis en tant qu’animal

- Prostituée (garce, chienne) en tant que personne

Entre Dieu et les brebis, on reste sur un thème pastoral catholique avec « Dieu », « Le bon berger », « les brebis égarées ». Une prostituée est-elle une brebis égarée ? Ou bien faut-il s’arrêter sur les lettres repères ? « GOD » pour « goad » ?

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

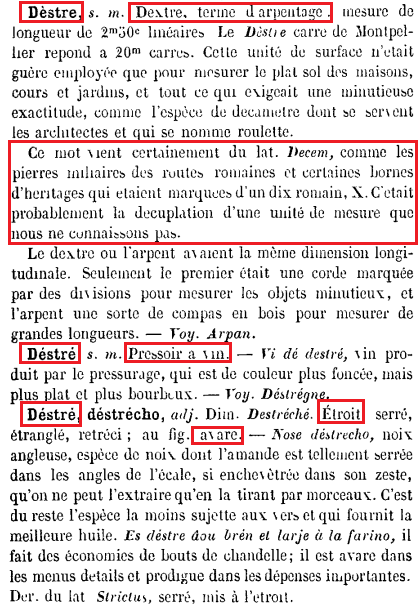

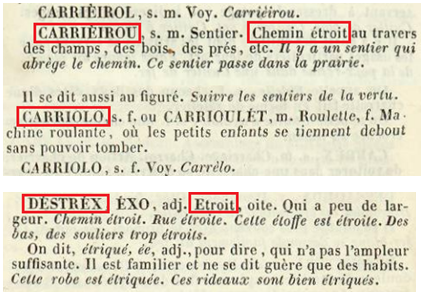

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Hai / to Hie

![]()

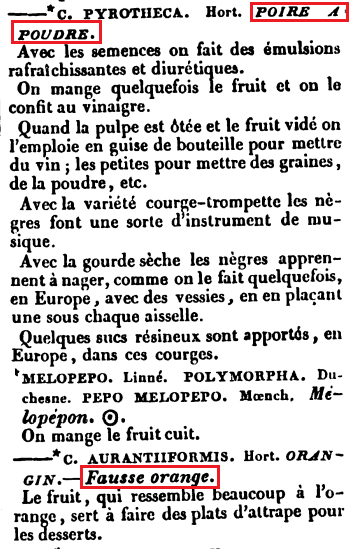

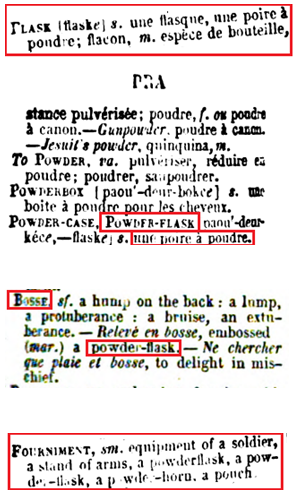

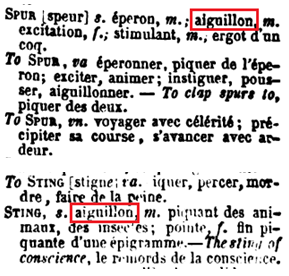

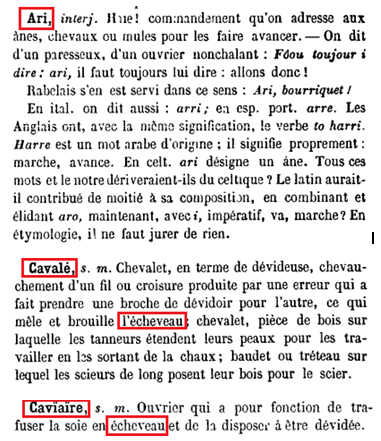

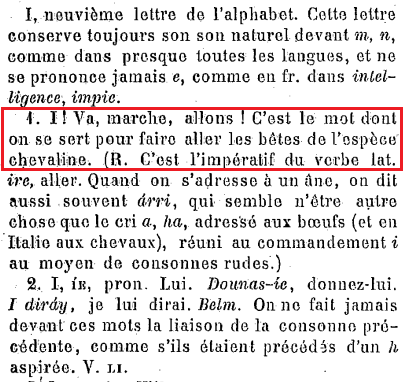

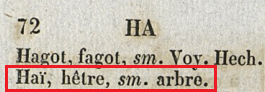

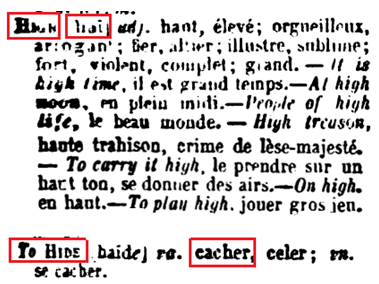

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « hai » signifie « haïr, répugner à faire quelque chose ». C’est plutôt « Ari » qui est l’interjection pour faire avancer les ânes et les chevaux. Dans la définition du mot « Hai », nous avons une explication sur les diphtongues et les accents toniques sur la lettre « i ». Ne faudrait-il pas comprendre « d’écheveau » pour « des chevaux » ? Le chevalet qui permet de méler les fils de l’écheveau se dit « cavalé » en languedocien. Nous ne sommes pas loin de « cavalier »…. On reste dans le thème du cheval tout en biffurquant sur le la filerie. « Cavaïare » est un ouvrier de la soie qui transforme la soie en écheveau.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « i ! » est l’interjection qui permet de faire avancer les chevaux.

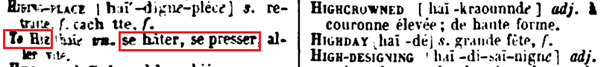

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « hai » signifie « Hêtre », l’arbre.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to hie » signifie effectivement « se presser, se hâter ». En phonétique [haï] correspond aux mots « hie » et « high » qui signifie « haut, élevé ». Faut-il faire un lien avec « le très haut » pour Dieu ?

En synthèse, pour le couple « Hai / to hie », nous retrouvons comme thématique :

- La très haut, Dieu en tant que dévinité

- Le travail de la soie en tant qu’activité

- Le hêtre en tant qu’arbre

- La lettre « I »

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Liens

Eglise de Blannaves : https://www.tourismegard.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/eglise-de-blannaves-branoux-les-taillades_TFO6330933/

Jacint VERDAGUER : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacint_Verdaguer

William Butler YEATS : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats

Commune de Brignon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brignon

Brennus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brennos_(IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.)

Eglise de Notre-Dame-du-Cros : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-du-Cros

Clocher de la cathédrale de Rodez : https://www.rodez-tourisme.fr/inspirations/cathedrale-centre-historique-rodez/surprenante-cathedrale/clocher/

Cornouille/Cornouiller : https://www.mesarbustes.fr/cornouille-cornouiller-a-fruits-comestibles-cornus-fruitier.html

Château des Hautpoul Rennes-le-Château : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Hautpoul

Châteaux des Hautpoul près de Mazamet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaux_d%27Hautpoul

Opoul-Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Opoul-P%C3%A9rillos

Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rillos

Château de Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_P%C3%A9rillos

Eglise Saint-Michel de Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Michel_de_P%C3%A9rillos

Eglise Saint-Laurent d’Opoul : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Laurent_d%27Opoul

Noli me tangere : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere

Charles’s wain / La grande ourse : https://en.wiktionary.org/wiki/Charles%27_Wain

Commune de Coustaussa : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coustaussa

Château de Coustaussa : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Coustaussa

Ville de Tanger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger

Le Maroc : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc

L’ordre de la rose-croix : https://www.rose-croix.org/

Pyrrhus / Néoptolème : https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9optol%C3%A8me

Le giraumont : https://fr.wikipedia.org/wiki/Giraumon

Poire à poudre : https://www.jardindupicvert.com/bulbes-et-semences/gourde-poire-a-poudre.html

Bosse (maritime) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosse_(maritime)

Les fresques de la vie de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresques_de_la_vie_de_saint_Fran%C3%A7ois_%C3%A0_Assise_(Giotto)

Eglise supérieure de la basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_sup%C3%A9rieure_de_la_basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

Eglise inférieure de la basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_inf%C3%A9rieure_de_la_basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

Basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

La croix de Saint-Antoine (croix en Tau) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_saint_Antoine

Les caterinots : https://www.clionautes.org/les-protestants-a-montpellier-analyse-historique.html

Sainte-Catherine : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_d%27Alexandrie

Catherine II de Russie, la grande Catherine : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II

Catherine de Suède : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Su%C3%A8de