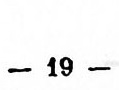

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 19 – Première partie

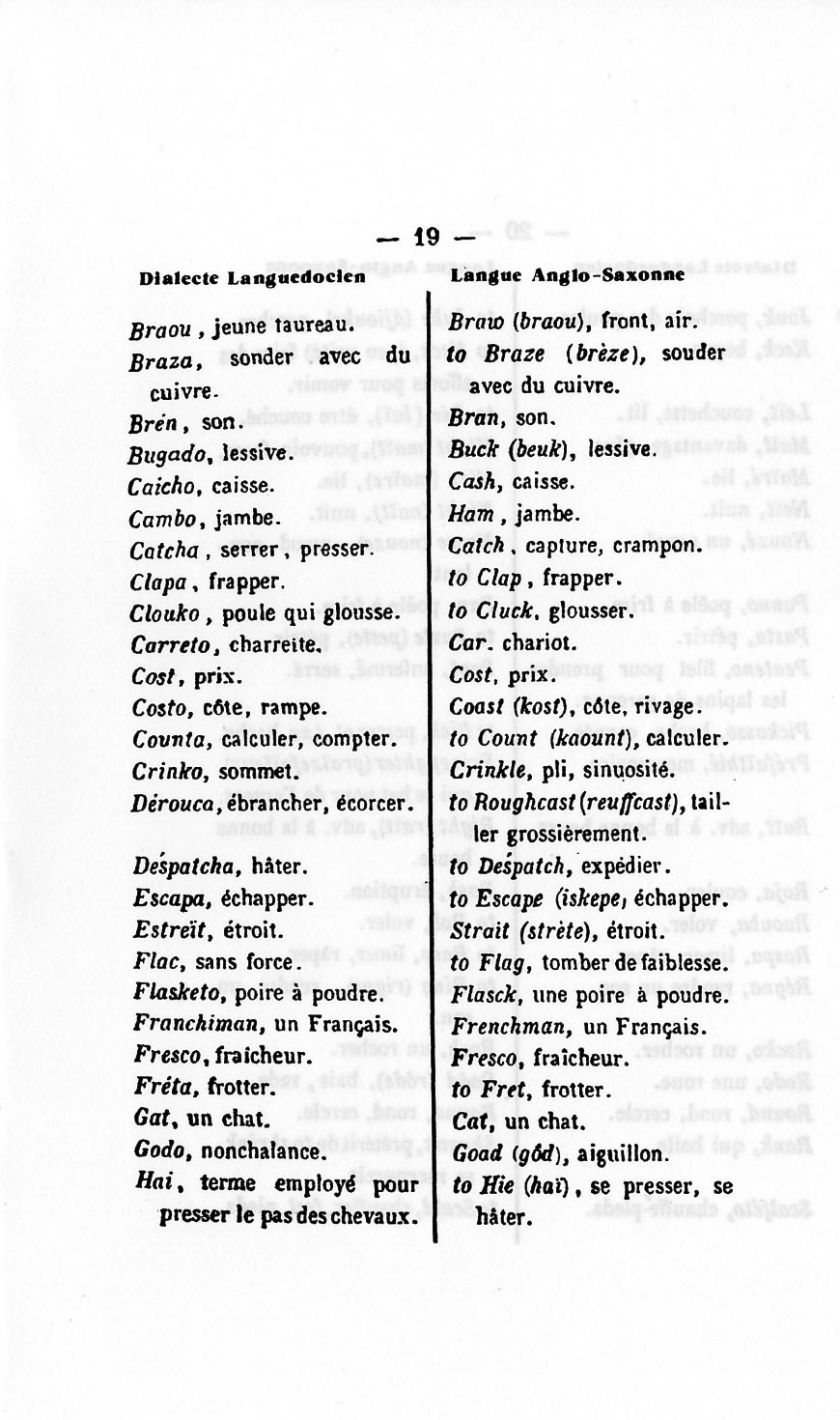

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Braou/Brow

![]()

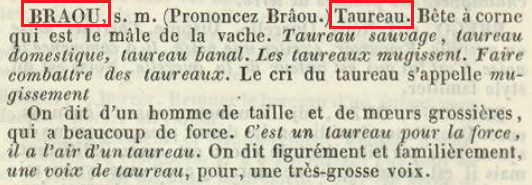

Henri BOUDET essaie de nous démontrer que le dialecte languedocien et la lange anglo-saxonne ont des similitudes, voire la même origine. Il met en regard « Braou » qui signifie « jeune taureau » avec « Braw » qui signifie « front, air ». Il n’y a évidemment aucun lien phonétique ou historique entre ces deux mots. Que veut-il nous dire ?!

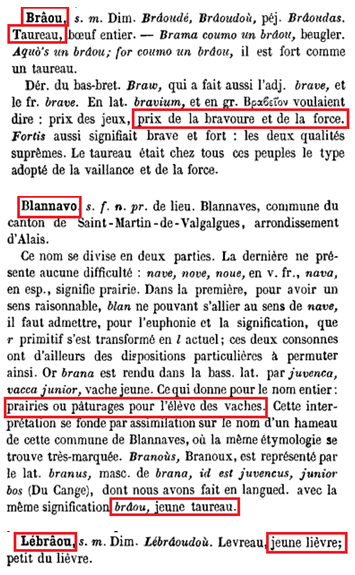

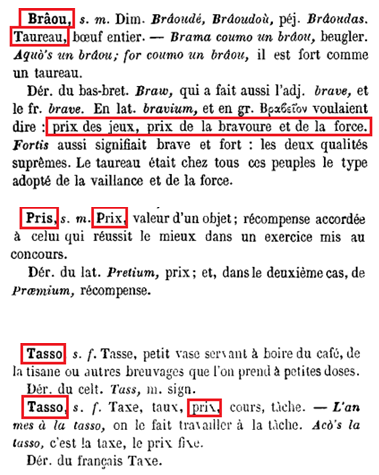

D’après le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Brâou » signifie « taureau » tout court et pas « jaune taureau ». Il est à noter que le « a » de « brâou » porte un accent circonflexe alors qu’Henri BOUDET l’écrit sans accent. Par contre dans le même dictionnaire, Maximin D’HOMBRES mentionne « brâou » pour « jeune teaureau » en analysant l’étymologie de la la ville de « Blannavo », Blannaves en français. On trouve le mot « Lébrâou » pour un jeune lièvre.

Dans l’introduction du Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron, l’abbé VAYSSIER fait des remarques sur la similitude de sons entre le Patois de l’Aveyron et l’anglais. Il nous dit que l’équivalent du « ou, ow » anglais est en patois « aû, aou ». Il prend l’exemple du mot anglais « brow » qui signifie « sourcil » et « braou » en patois qui signifie « taureau ». Il est à noter que nous retrouvons dans le tableau de comparaison en page 21 de LVLC « sillo, sourcils ». Faut-il trouver une correspondance ou un lien entre le jeune taureau et le sourcil ?

Dans ce dictionnaire, nous apprenons que taureau peut aussi se dire « tourel » qui vient du breton « tarô », de l’hébreu « thora » et du chaldéen « thoer, bœuf ». « Boulzès » est un grand soufflet de forge qui vient de « bulga » bourse en cuir, mot gaulois latinisé, de saxon « bull », taureau. Si on a l’esprit mal tourné, on peut y voir : « bull / boule », « bourse », « taureau ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, nous retrouvons l’ortographe exacte de « braou » qui signifie « taureau ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, nous retrouvons l’ortographe exacte de « braou » qui signifie « bouvillon ».

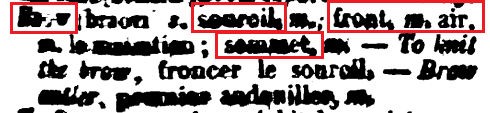

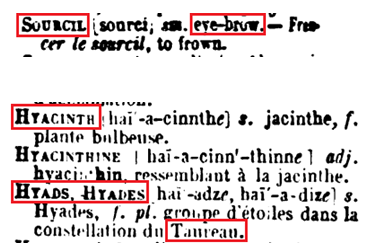

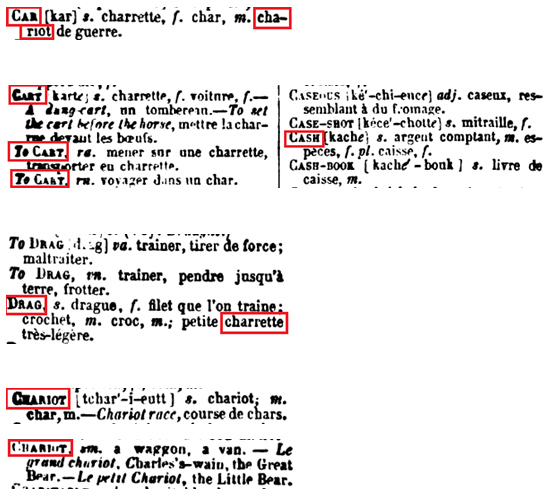

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, le premier sens du mot « brow » est « sourcil » avec « front, air ». Il peut signifier aussi « sommet ».

Mais dans la partie Français anglais de ce dictionnaire, il n’y a que pour le mot « sourcil » que nous retrouvons la traduction « eye-brow ». Nous ne retrouvons pas « brow », pour « front », « air » et « sommet ».

Si nous recherchons « taureau » dans le dictionnaire de Percy SADLER, nous trouvons « hyads » comme une étoile de la constellation du taureau. ET nous retrouvons « hyacinth », juste avant. Nous avons parlé de deux auteurs en début de notre analyse : Jacint Verdaguer et William Butler Yeats. Faut-il voir un lien ?

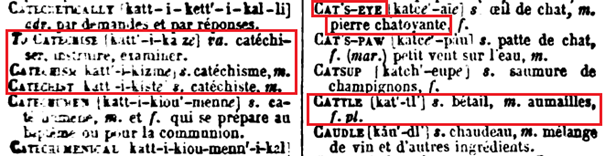

Le mot anglais « Cattle » signifie « bétail ». On peut faire un lien entre « taureau » et « bétail » et entre « Cattle » et « Castle ». Au-dessus du mot « Catlle » nous avons « Cat’s eye » qui signifie « pierre chatoyante » (rien à voir avec les trois filles qui se baladent en combinaisons moulantes sur les toits de Paris !) et en regard du mot « Catle » nous avons le mot « catechism ».

En synthèse, pour le couple « braou / brow », nous retrouvons comme thématique :

- Blannaves en tant que lieu géographique (ville)

- Jeune lièvre en tant qu’animal

- Sourcil en tant que partie du corps

- Thora en tant que livre religieux

- Bourses, attributs masculins

- Un sommet en tant que lieu géographique

- Un château en tant que lieu géographique (cattle/castle)

- Hyades, étoiles de la constellation du taureau en tant qu’élément astronomique

- Jacint VERDAGUER en tant que personne

- William Butler YEATS en tant que personne

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

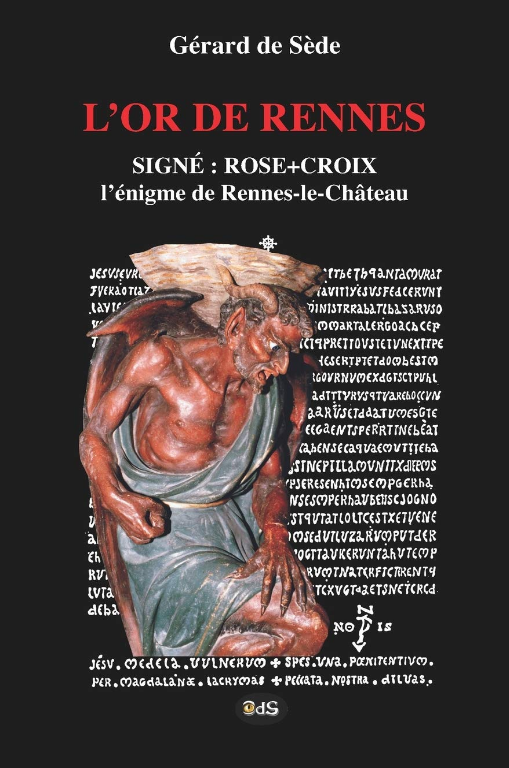

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Braza /to Braze

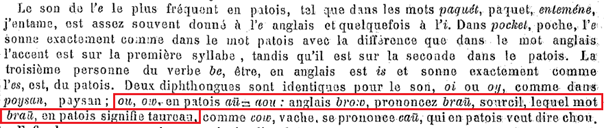

![]()

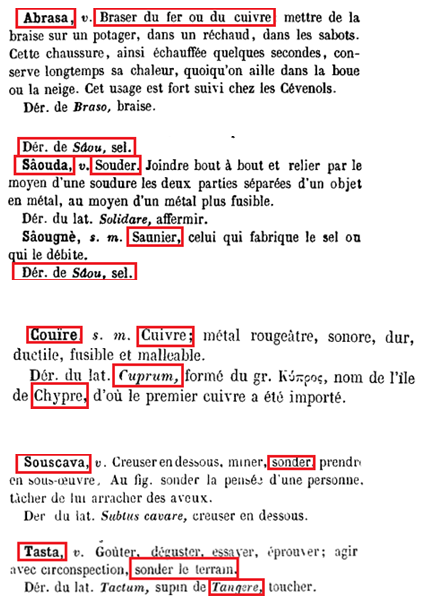

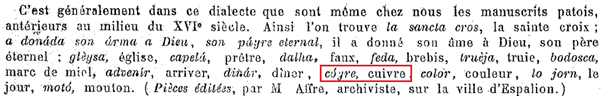

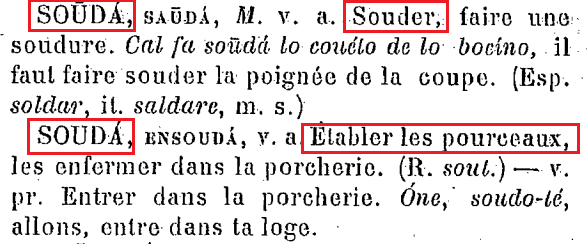

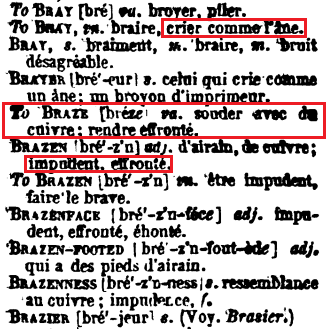

Nous remarquons qu’Henri BOUDET a introduit une erreur : « sonder » à la place de « souder » pour « braza ». Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « abrasa » signifie « braser avec du fer ou du cuivre ». « Saouda » signifie « souder ». Mais les mots qui précèdent et suivent « Saouda » dérivent du mot « sel », le suivant est « Saougné » qui signifie « Saunier ». Ca vous dit quelque chose ? Evidemment ! « Sonder » paut se dire « souscava » ou « tasta » en languedocien. « Taste signifiant aussi « gouter ».

Faut-il le rapprocher du mot « tasta » présent dans le tableau ?

En languedocien, « cuivre » se dit « cuprum », nom de l’île de chypre , d’où le premier cuivre a été importé. « Tasta » vient du latin « tactum », supin de tangere, toucher. Faut-il voir un lien avec la ville de Tanger au Maroc ? Et de Maroc, faut-il faire un lien avec l’organisation de la rose-croix AMORC (Ancien et mystique Ordre dela Rose-Croix) ? L’AMORC a été fondé en 1915. Cela ne colle pas avec la date de LVLC. L’expression latine « Noli me tangere » signifie « ne me touche pas / ne me retiens pas ». Elle aurait été dite par Jésus à Marie-Madeleine lorsque cette dernière le vit ressuscité. Elle symbolise le lien non plus physique (tactile) entre les hommes et Jésus mais un lieu de foi dans leur cœur (non tactile). Il existe de nombreuses peintures sur ce thème.

Dans le dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron de l’abbé VAYSSIER, « Souda » signifie « souder », « établer les pourceaux, les enfermer dans la porcherie ». « Souda » fait penser à « soudard » qui est un soldat mercenaire. Faut-il le rapprocher du mot « Préfaïtkié / Prizefighter » ?

Dans les premières pages du dictionnaire concernant les commentaires sur la patois de Rouergues, nous avons en mentions les mots utilisés par ce patois dès le 16e siècle. Nous retrouvons le mot « coyre » qui signifie « cuivre »

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, nous avons bien la définition « souder avec du cuivre » pour le mot « braze », par contre phonétiquement nous avons un accent aigü dans le dictionnaire « (bréze) » et un accent grave dans LVLC « (brèze) ». « braze » signifie aussi « rendre impudent, effronté ». « Breizh » est le mot breton pour désigner la Bretagne.

En synthèse, pour le couple « braza / to braze », nous retrouvons comme thématique :

- Gouter en tant qu’action

- Beranger Saunières en tant que personnage

- Creuser en-dessous en tant qu’action

- Chypre en tant que lieu géographique

- Entrer dans la porcherie en tant qu’action

- Un soudard en tant que solda mercenaire

- La Bretagne (breizh) en tant que lieu géographique

- Tanger, ville du Maroc en tant que lieu géographique

- La rose-croix en tant que société secrète

En fouillant à droite – à gauche, on peut rapprocher « braza », de la brasse, la nage de ma mesure. Il peut aussi faire référence à un ancien lieu près de la forêt noire de Saint-Gilles dans l’Aude. Mais ces pistes ne sont guère convaincantes !

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Commentaires sur la patois de Rouergues :

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

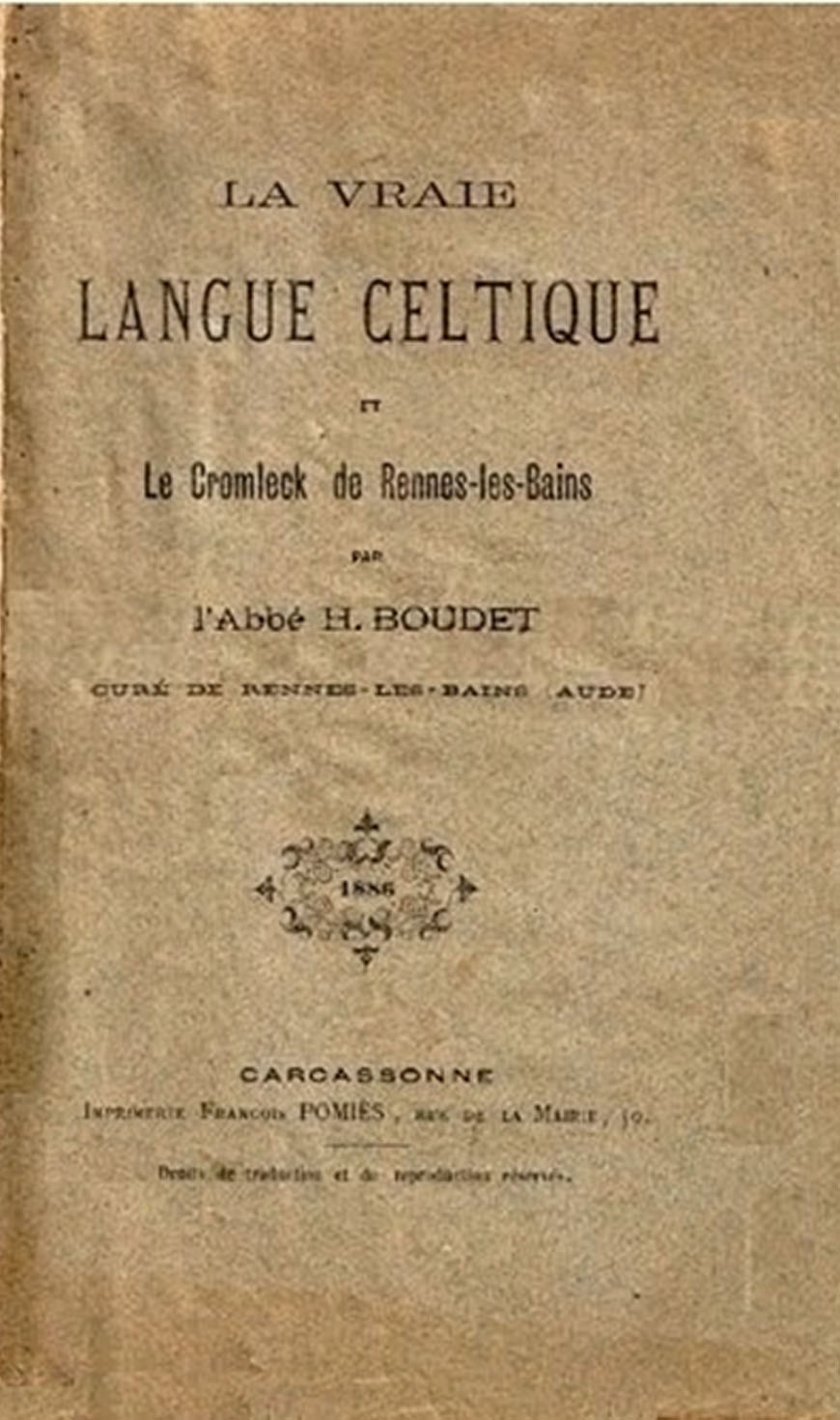

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Bren / Bran

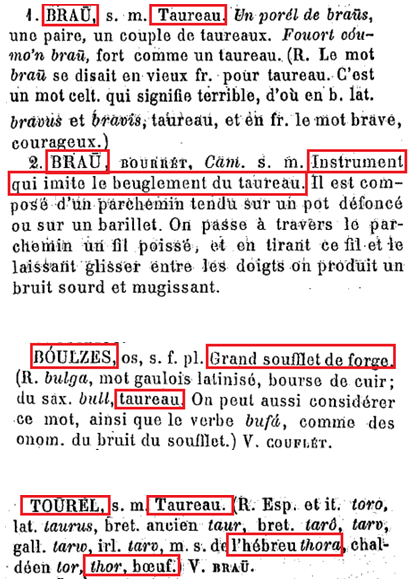

![]()

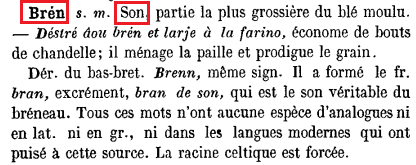

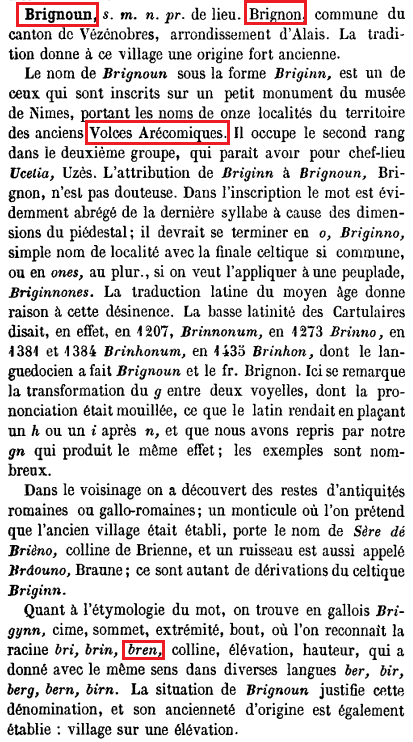

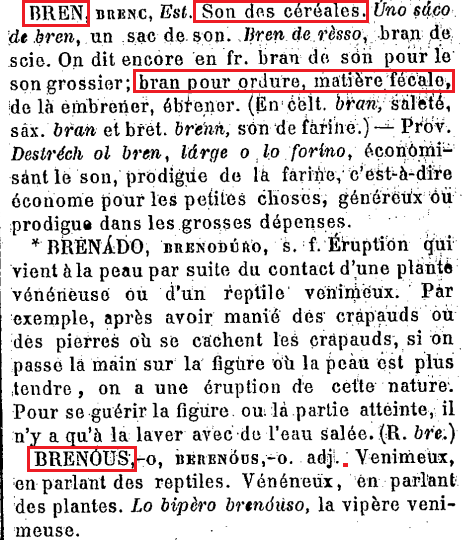

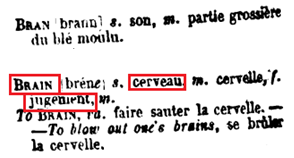

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « brén » signifie bien « son ». « Bren » et une des racines de la localité de Brignon, une des onze localités avérées des Volques Arécomiques. Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, nous voyons que pour « bren », nous avec aussi la définition de « son ». On nous dit aussi qu’en français, on dit « bran » qui peut aussi signifier « ordure, matière fécale ». Bren nous fait penser à « Brennus ». « Brenn » signifie « chef de guerre » en celte. « Bran » signifie « corbeau » en celte.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, pour « Bran » nousa vons bien la définition de « son ». Bizarrement, Henri BOUDET ne s’est pas donné la peine d’indiquer la phonétique pour « Bran ». Pourquoi . ? Faut-il touver un lien phonétique entre « bran » et « brain » ? Brain signifie « cerveau » et aussi « jugement ». « Son » peut signifier le « fils » en anglais. « Son » peut signifier « un bruit ».

En synthèse, pour le couple « braza / to braze », nous retrouvons comme thématique :

- Bignon en tant que ville

- Ordure, matière fécale, excrément en tant que chose

- Brennus en tant que personnage

- Chef de guerre en tant que personnage

- Elévation, colline en tant que lieu géographique

- Corbeau en tant qu’animal

- Cerveau en tant que partie du corps ou en tant que personne

- Jugement ou jugement dernier

- Fils en tant que personnage

- Un bruit en tant que son

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

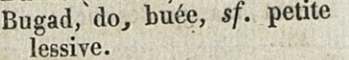

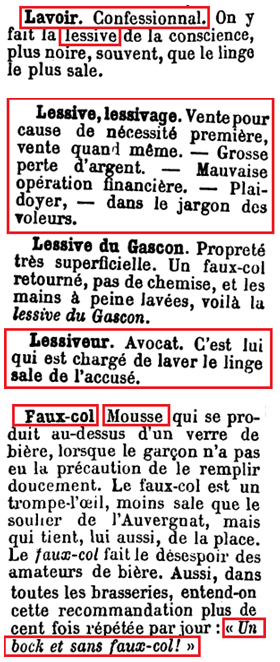

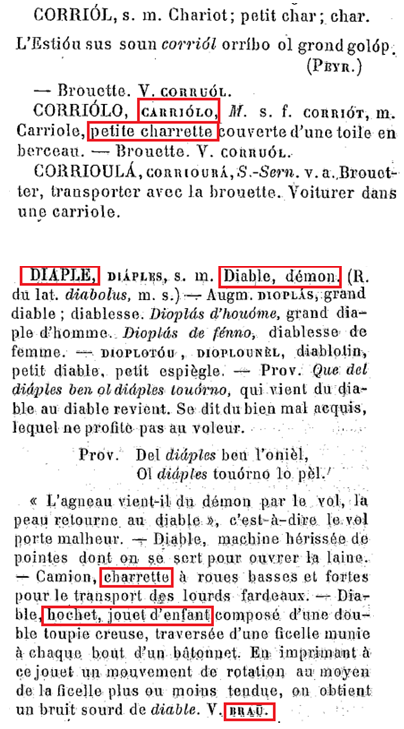

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Bugado / Buck

![]()

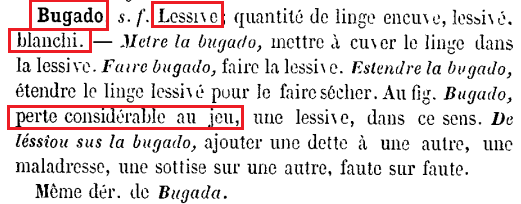

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « bugado » signifie bien « lessive ». Il représente aussi la quantité de linge encuvé, lessivé, blanchi. Il signifie aussi « une perte considérable au jeu ».

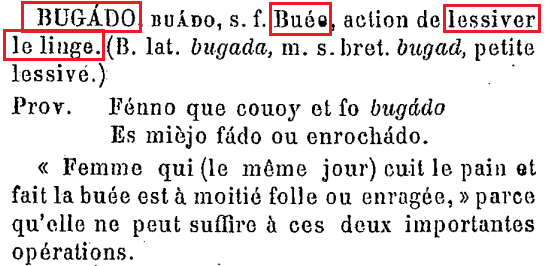

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, nous voyons que pour « bugado » nous avons la définition « buée » et « lessiver le linge ». Nous y retrouvons aussi un dicton très étrange qui est mentionné pour le verbe « Ploure / Pleuvroir » : « Les fées font la lessive ». Quand il pleut avec le soleil, un dicton dit « le diable bat sa femme avec le hachoir ». Ces dictons me paraissent tellement encrés dans des traditions et ils me paraissent très étranges. Je voulu les mentionner.

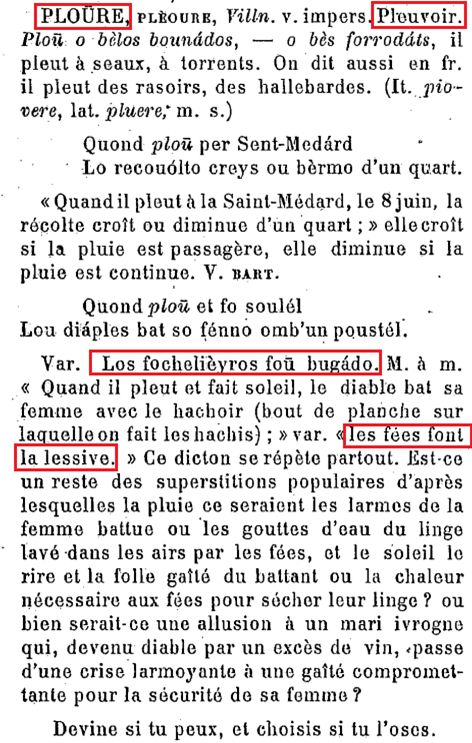

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « bugado » signifie « lessive », « lessiver ou blanchir ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « bugado » signifie « buée » ou « petite lessive ».

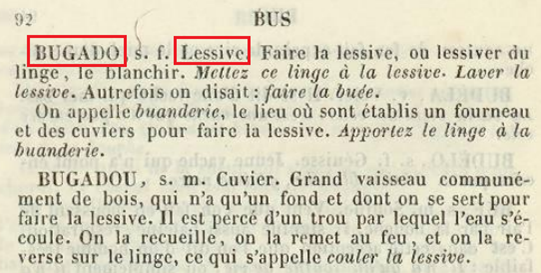

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Buck » signifie « linge de lessive ». Il signifie aussi « le mâle de certaines espèces animales : daim, chevreuil, lapin » et « s’accoupler, être en rut ».Avec toutes les définitions, si nous devons trouver un autre sens au mot « bugado », nous trouvons les définitions « perte considérable au jeu » et « blanchir ». On ne parle pas de linge, mais bien d’argent. « Bugado » fait aussi penser au « Pic de Bugarach ».

Dans le dictionnaire de l’argot moderne de Lucien RIGAUD, « lessive » signifie « grosse perte d’argent », « mauvaise opération financière », « pladoyer d’un avocat », « la confession ». Toujours dans ce dictionnaire d’argot, nous avons le terme « faux-col » qui correspond à la mousse au-dessus de la bière qui est servie dans un verre. Cette mousse me fait penser à la mousse de la lessive, un « bock » qui signifie une bière me fait penser au « Buck (beuk) » version anglaise du mot et « Faux-col » me fait penser à une montagne, à Bugarach.

En synthèse, pour le couple « bugado / buck », nous retrouvons comme thématique :

- Perte considérable au jeu

- Mauvaise opération financière

- Pladoyer d’un avocat

- La confession

- Mâle de certaines espèces animales (daim, chevreuil, lapin)

- S’accoupler, être en rut en tant qu’action

- Une bière

- Pic de Bugarach comme lieu géographique

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

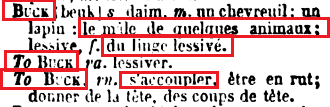

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Caicho / Cash

![]()

Après « lessiver » qui peut se comprendre comme « blanchir » ou « perdre une somme d’argent important », nous avons « cash » qui signifie pour beaucoup d’esprits « argent liquide » et Henri BOUDET utilise la définition de « caisse ». On reste définitivement dans le thème de l’argent.

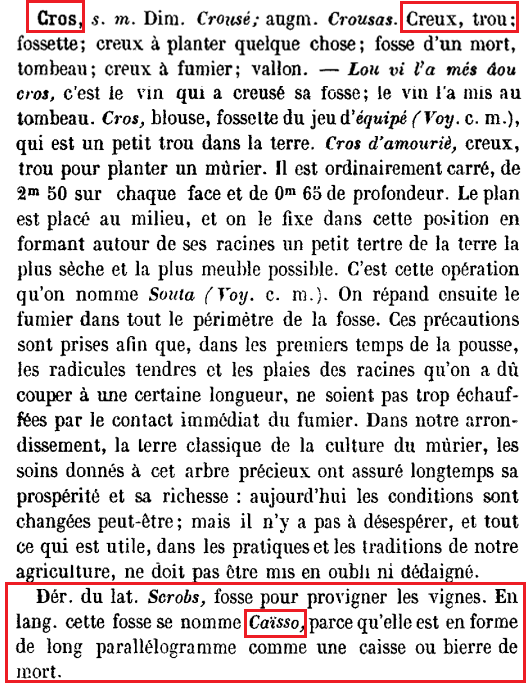

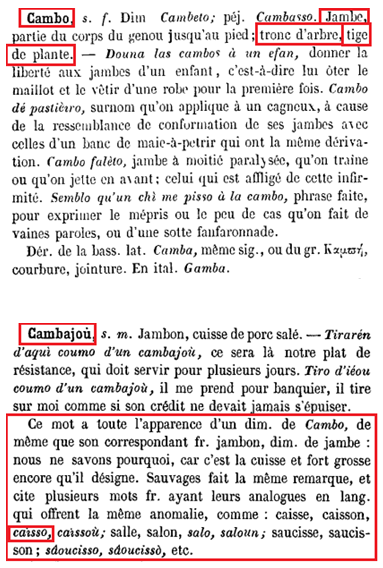

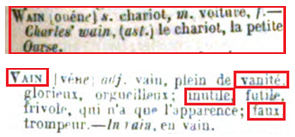

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « caisse » se dit « caïsso » et non « caicho ». « Caïsso » signifie « coffre, cercueil, bière », la bière, le coffre en bois que l’on utilise dans l’expression « mise en bière ». Il est surprenant de retrouver le mot « bière » que nous avons trouvé dans le mot « buck » et le « faux-col », juste avant. Nous verrons dans l’analyse du mot suivant qu’il y a des paires de mots qui présentent des anomalies linguistiques. Une de ces paires est « Caïsso / Caïssou » justement. « Caïssou » étant un caisson en bois sous les charrettes contenant de l’argent ou des biens précieux. Toujours dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES pour le mot « Cros » qui signifie « creux » nous avons une allusion à l’origine latine « scrobs » qui a donné le mot « caïsso » en languedocien. Faut-il voir une référence ? Faut-il trouver un lien avec l’église de Notre-Dame-du-Cros ?

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, nous voyons que le mot « caisse » se dit « caysso » et non « caicho ». « Caysso » signifie « caisse », « bière », « cercueil » ou bien « poitrine » dans un sens figuré. Le mot « Arco » signifie « arche » ou « grande caisse ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, le premier sens du mot « cash » est « argent comptant, espèce ». « Caisse » n’est que le deuxième sens de « cash ».

En synthèse, pour le couple « caicho / cash », nous retrouvons comme thématique :

- Cercueil en tant qu’objet

- Notre-Dame du Cros, en tant que chapelle chrétienne

- Bière en tant que boisson

- Poitrine en tant que partie du corps

- Arche en tant qu’objet

- Argent comptant, espèce

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

![]()

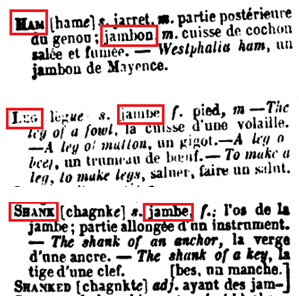

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Cambo / Ham

![]()

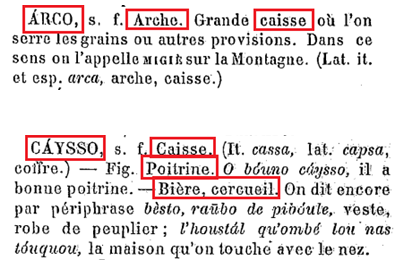

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « cambo » signifie effectivement « jambe ». Il signifie aussi « tronc d’arbre » et « tige d’une plante ». Toujours dans ce dictionnaire au mot « Cambajou » qui signifie « jambon », Maximin D’HOMBRES fait référence à SAUVAGES et il se pose des questions sur des « anomalies » linguistiques : « Cambajou » semble être le diminutif de « Cambo » et qui respectivement signifient « jambon » et « jambe », soit deux significations différentes. Il fait référence à d’autres cas : « caisso / caissou » pour « caisse / caisson », « salo / saloun » pour « salle / salon », « saoucisso / saoucisso » pour « saucisse / saucisson ». D’autant plus que « caïsso » était le mot précédent que nous avons analysé. C’est la clé de compréhension qu’il faut arriver à éclaircir ! Nous voyons bien que pour la partie anglaise, Henri BOUDET a utilisé le mot « Ham » pour « Jambe » alors qu’il signifie « Jambon ». De plus « Cambo » et « Ham » n’ont absolument aucun rapport phonétique. Comment faut-il articuler ces anomalies linguistiques pointées du doigt par SAUVAGES, D’HOMBRES et BOUDET ?

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « Combo / cambo » signifie « Jambe, pied ». « Jambe » peut aussi se dire « Bingo ». « Cambajou » signifie « jambon » et aussi « bollet » le champignon.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « ham » signifie « jarret » et « jambon ». Faut-il voir un jeu phonétique entre « Cambo » et « Jambon » ? En anglais « jambe » peut se dire « Leg » ou « Shank ».

Dans le dictionnaire de l’argot de Lucien RIGAUD, « Jambon » signifie « violon », « faire son jambon » signifie « casser son fusil ». Le violon est utilisé pour parler de la prison.

En synthèse, pour le couple « cambo / ham », nous retrouvons comme thématique :

- Jambon en tant qu’une partie d’un animal

- Tronc d’arbre

- Bollet en tant que champignon

- Bingo en tant qu’expression ou jeu

- Violon en tant qu’instrument de musique

- Prison en tant que lieu

- Casser son fusil en tant qu’action

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Extrait du « Dictionnaire de l’argot » de Lucien RIGAUD

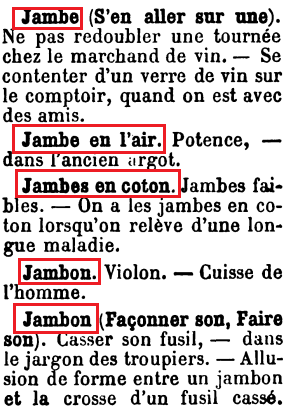

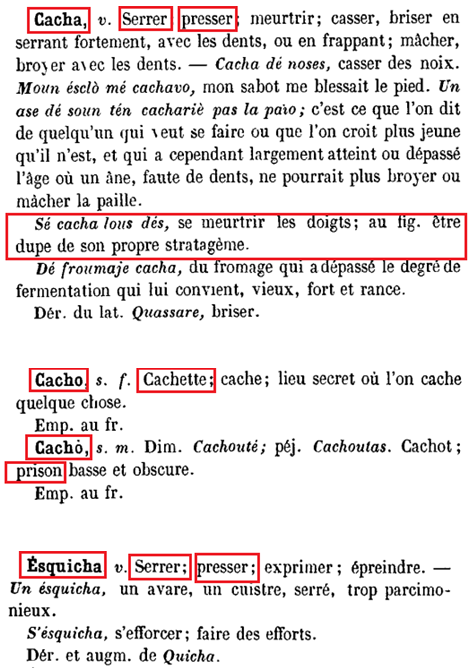

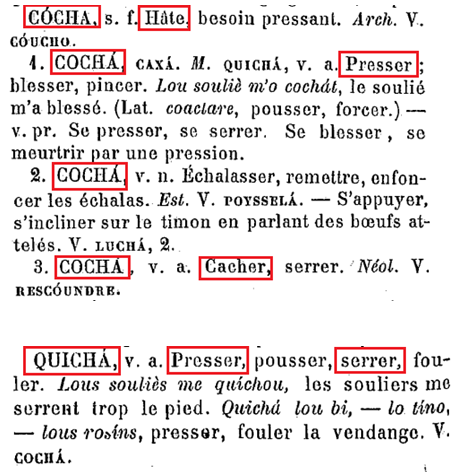

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Catcha / Catch

![]()

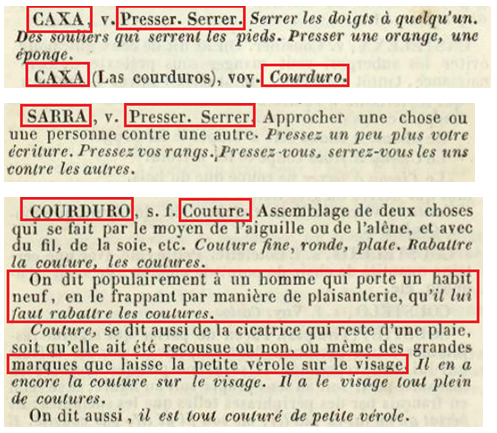

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, c’est « cacha » sans « t » qui signifie « presser, serrer ». Dans le dictionnaires quelques lignes plus bas nous avons le mot « cacho », qui signifie « cachette » oiu « prison ». Il est toujours intéressant de retrouver des mots avec de multiples sens. C’est tout l’art et l’intention d’Henri BOUDET. En rajoutant ce « t » à « cacha » faut-il y voir un simple rapprochement entre « catcha » et « catch » ou trouver un jeu de mots plus complexes ? « cat » est un chat en anglais et « cha » un chat en français où il manque un « t », le fameux « t » qui a été rajouté par Henri BOUDET ?

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « Cocha » signifie « hâte », « blesser », « serrer », « échalasser », « casser ».

« Quicha » signifie « presser, serrer ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « caxa » signifie « presser, sesser ». « Caxa » signifie aussi « courduros », les coutures. Mais pourquoi les coutures ? La couture est aussi une citrice qui reste d’une plaie. L’abbé GARY prend pour exemple les plaies sur le visage d’un homme après avoir eu la petite vérole. « Sarra » signifie aussi « presser, serrer ». « Sarra » fait penser au lieu nommé « Sarrat pleasent » sur la carte en fin de livre.

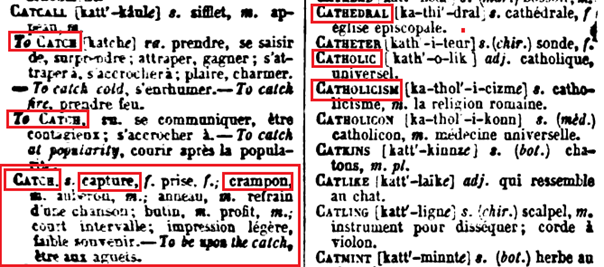

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, le verbe « to catch » signifie « prendre, saisir, attraper, gagner, être contagieux », le mot « cath » signie effectivement « capture, crampon » mais il signifie aussi « prise, auberon (partie métallique d’une serrure), anneau, refrain d’une chanson, butin, profit, court intervalle, impression légère, faible souvenir ». Ce matin a de nombreuses significations très variées. Il est à noter qu’en regard des mots « to catch » et « catch », nous trouvons les mots « cathedral », « catholic », « catholicism ». Pour un livre écrit par un curé et indique que l’ordre dans le dictionnaire de Percy SADLER est remarquable, cela ne peut qu’attirer notre attention.

En synthèse, pour le couple « catcha / catch », nous retrouvons comme thématique :

- Cachette en tant que lieu

- Prison en tant que lieu

- Cicatrices en tant que marque sur la peau

- Catholique / Catholicisme en tant que religion

- Sarrat Pleasant en tant que lieu géographique

- Prise

- Refrain d’une chanson en tant que mots qui se répètent

- Butin / Profit en tant que le résultat d’un vol

- Court intervalle en tant que durée

- Impression légère

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

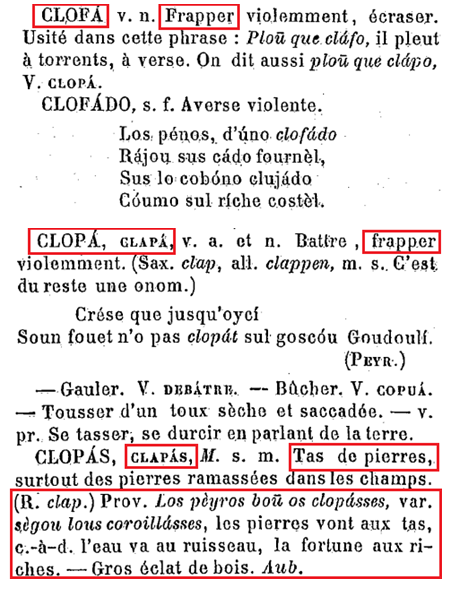

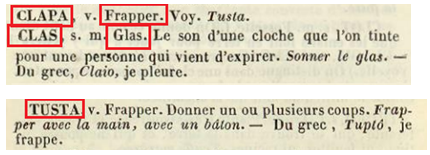

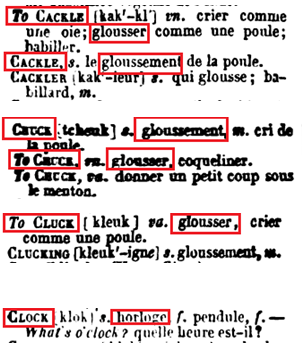

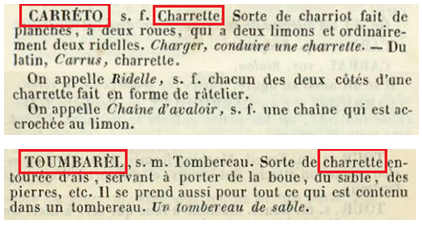

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Clapa / to Clap

![]()

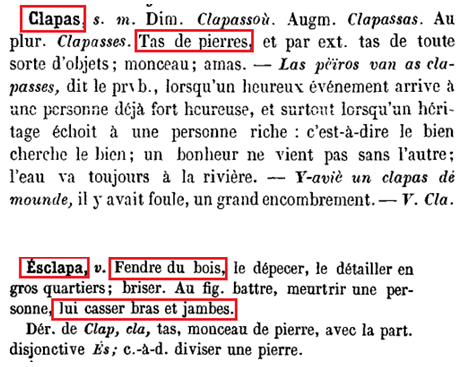

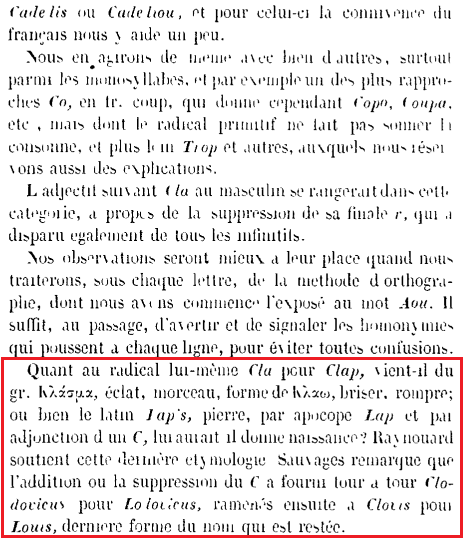

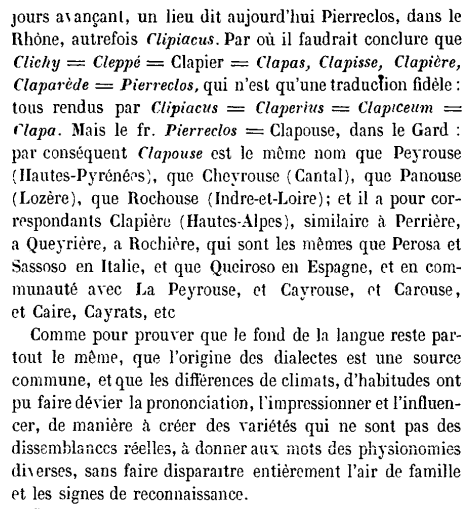

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « clapas » signifie « tas de pierres » et « cla » signifie « pierre ». Pour la définition du mot « cla », Maximin D’HOMBRES commente très longuement l’origine de ce mot. Cela montre toute la réflexion qui est porté par ce simple mot « cla ». SAUVAGE l’écrivait « clap » avec un « p » à la fin. Il y a toute une réflexion sur l’ajout (lettre « p ») ou la suppression de lettres (lettre « c ») pour essayer d’identifier l’origine du mot, plutôt grecque ou plutôt latine. Il est pris comme dernier exemple « clovis » qui devint « louis ». L’étrangeté de toute cette réflexion ne peut que nous interpeller. Qu’a voulu nous dire Henri BOUDET ? Le mot « èsclapa » signifie « casser du bois ». Etonnant ! Cela devrait plûtôt dire « casser de la pierre » et pas du bois ! « èsclapa » signifie aussi casser les bras et les jambes d’une personne. De très nombreux verbes signifient « frapper » mais aucun ne se rapproche phonétiquement de « clapa ».

Commentaire à relever pour le mot « cla » qui signifie « pierraille ». Maximin d’Hombres dit que « l’abbé Sauvages » écrivait « clap » avec un « p » et il le traduisait par « une pierre ». Il explique l’étrangeté de la chose et l’ajout ou la suppression de « c » en début de mot et l’ajout ou la suppression de « p » en fin de mot par l’exemple suivant : « Quant au radical « cla » pour « clap » vient-il du grec qui signifie « éclat, morceau » qui est une forme d’un verbe grec qui signifie « briser, rompre » ou bien du latin « lapis » qui signifie « pierre », par apocope « lapis » devient « lap » et par adjonction d’un « c », lui aurait-il donné naissance ? Sauvages remarque due l’addition ou la suppression du « c » a fourni tout à tour « Clovicus » pour « Lodovicus », ramenés ensuite à « Clovis » pour « Louis », dernière forme du nom qui est resté.

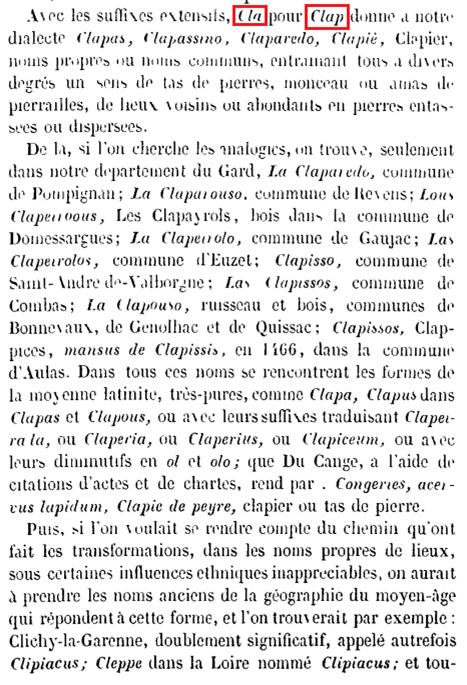

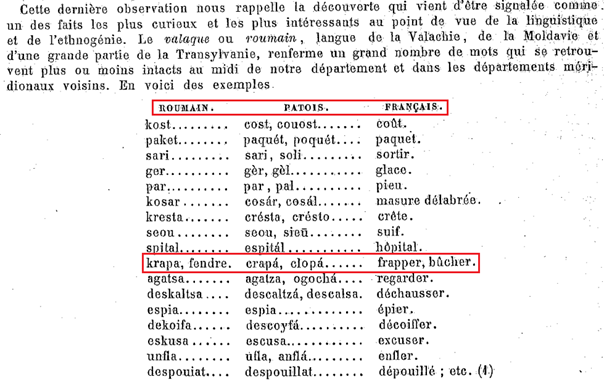

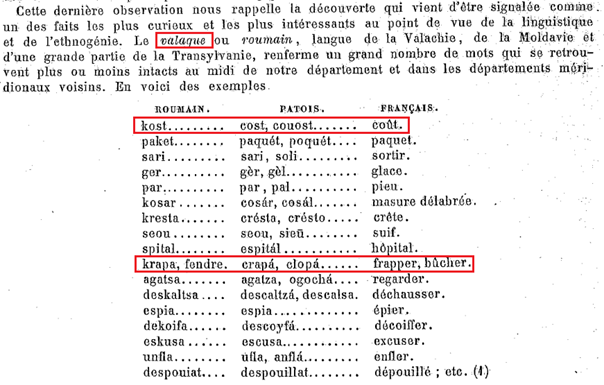

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, il est intéressant de voir dans l’introduction le rapprochement qu’il est fait entre le roumain (valaque) et le languedocien. Dans ce rapprochement plusieurs exemples sont donnés et tout particulièrement « krapa, fendre » en roumain, qui donne « crapa, clopa » en patois de l’Aveyron et « frapper, bûcher » en français. Cela signifie que « crapa » est utiliser de manière générique pour « frapper » et « clopa » pour « frapper / couper du bois ». « Clofa », « clopa » et « clapa » signifie « frapper ». « Clopas / clapas » signifient « tas de pierres. Il est intéressant de relever le proverbe « Los pèyros bou os clopasses » ou « sègou lous coroillases » qui signifient « les pierres vont au tas », soit « l’eau va au ruisseau, la fortune aux riches ».

Comme dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, il existe une multitude de verbes qui signifie « frapper ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « clapa » signifie bien « frapper ». Mais nous ne retrouvons pas « cla » pour tas de pierres mais « clas » pour « glas », sonner le glas. La définition de « clapa » fait référence au verbe « tusta » qui signifier aussi « frapper ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « frapper » se dit « truca ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to clap » signifie « frapper » mais pas frapper dans le sens faire du mal mais frapper dans le sens pour faire du bruit. Il signifie aussi « applaudir, ajouter, appliquer, faire promptement ». Un « clap » est un « bruit soudain, un coup de tonnerre, un battement de mains ». Outre toutes ces références dans ces différents dictionnaires, « clap » me fait penser au « clapier » du lapin qui se dit « baoumo » en languedocien.

En synthèse, pour le couple « clapa / to clap », nous retrouvons comme thématique :

- Pierre ou tas de pierres en tant que chose

- Battre une personne, lui casser les bras et les jambes

- Couper du bois en tant qu’action

- « L’argent va aux riches » en tant qu’expression

- Sonner le glas en tant qu’action

- Un bruit soudain en tant que son

- Un claquement de main en tant que geste ou son

- Un clapier en tant logement pour les lapins

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

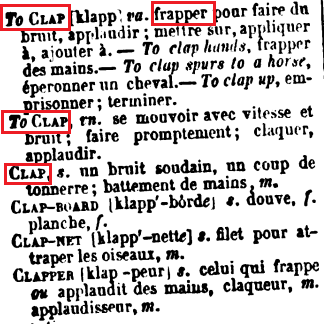

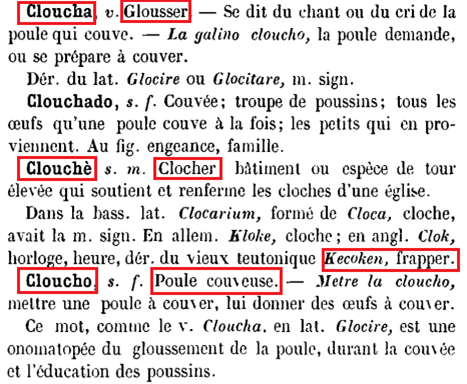

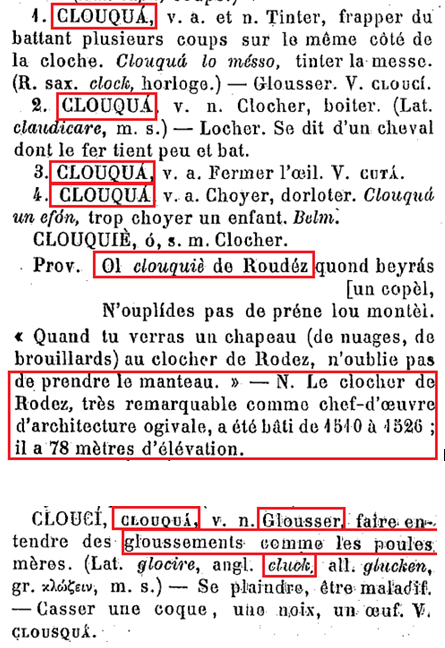

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Clouko / to Cluck

![]()

Henri BOUDET frappe de nouveau avec son « K » ! Il a remplacé le « ch » de « cloucho » pour en faire « clouko » !

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « cloucha » signifie « grlousser » et « cloucho » signifie « poule couveuse » mais nous n’avons pas à proprement parler « poule qui glousse ». Il faut supposer que les poules qui couvent gloussent. Entre les mots « cloucha » et « cloucho », nous avons le mot « cloché » qui signifie « clocher » et ce mot vient de l’allemand « kecoken » sui signifie « frapper ». « Frapper » comme le mot précédent que nous avons analyser. Nous avons aussi un référence au mot anglais « clock », une horloge. Faut-il trouver un jeu de mots du type marabout ou rébus ? Une poule peut aussi se comprendre comme une femme aux mœurs légères.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « clouqua » signifier « tinter, frapper », « clocher », « fermer l’œil », « choyer, dorloter ». Ce même dictionnaire nous dit que « Clouci / clouqua » signifie « faire des gloussements comme les poules mères » et qu’il est dérivé de l’anglais « cluck ». Il y a une référence à une expression qui fait référence au clocher de Rodez de 78 mètres de haut, bati de 1510 à 1526. Mais selon l’office du tourisme de Rodez, sur la page consacrée à la cathédrale, le clocher fait 87 mètres et non 78 mètres et sa construction a commencé en 1513, suite à l’incendie qui a ravagé l’ancien clocher en 1510. Les informations données par l’abbé VAYSSIER ne sont pas très justes.

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « clouco » signifie « une poule qui couve ». Cela signifie aussi « blette : molle, proche de l’état de pourriture ». Dans la défintion dans le sens « blette », nous avons l’exemple que la poire qui est utilisée plusieurs fois et tout particulièrement de la petite poire nommée « cornouilles ». Elles se nomment aussi « cornus ».

Le mot qui suit est « cloukié » qui signifie « clocher ». Comment ne pas penser aux armoiries de la famille « Hautpoul » ?! Nous avons évidemment le château des HautPoul à Rennes-le-château (voir lien en référence), mais il n’est pas le seul. Il y a le château-bas et le château-haut des HautPoul près de Mazamet (voir lien en référence). Mais ce n’est pas tout ! A quelques kilomètre à l’est de Rennes-le-château, nous avons « le château de Salveterra d’Opoul » aussi nommé par abus de langage « château d’opoul ». Ce fameux village d’Opoul a fusionné au début des années 1970 avec le village de Perillos(voir lien en référence). Aujourd’hui la commune su nomme Opoul-Perillos. Nous apprenons que les seigneurs de Perillos étaient des conseillers du roi de France. Nous apprenons que « Périllos » est issus du vieux catalan « Perillons » qui signifient « petites poires ». Les armoireries du villages arborent 3 poires vertes sur fond de couleur or : « D’or à 3 poires de sinople ». « Périllos fait penser au mot « péril » ou « périlleux ». Certes le « Opoul » n’est pas « Hautpoul ». Je n’ai pas trouvé les armoiries d’Opoul avant sa fusion avec Périllos. Mais retouver comme cela deux petits villages mitoyens « Opoul » et « Périllos » : « Poule » et « poires » que rien ne rattaché de manière sensée… Est-ce que le « clouco » serait le point commun ?

Les armoiries de « Opoul-Perillos » est « D’azur à la silhouette du château du lieu d’argent, haussée et mouvant des flancs et de la pointe de l’écu chargée d’un gril en perspective de sable surmonté de quatre flammes ondoyantes d’or remplies de gueules. » De plus, ces petites poires nommées « cournouilles » ou « cornus », emblèmes du village dont le code postal est 666..00. Mdr ! Sors de ce corps ! Nous avons deux très anciennes églises dont une complètement en ruine : L’église Saint-Michel de Périllos et l’église Saint-Laurent d’Opoul. Henri BOUDET nous a déjà parlé de Finistères en Espagne en France et en Angleterre et la distinction entre Cornouaille (u singulier) et Cornouailles (au plusieurs). Faut-il ajouter une nouvelles distinction avec « Perillos » et plus exactements les « Cornouilles de Perillos », d’où peut-être l’importance des armoiries présentes dans le livre « L’or de Rennes » de Gérard De SEDE ? N’oublions pas la petite commune de « Saint-Matthieu » à la pointe du Finistère français que nous allons retrouver dans quelques pages.

Armoirie de la famille d’Hautpoul :

Le château de Sauveterre ou Salvaterra :

Armoirie du village de Périllos avant sa fusion avec Opoul :

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « glousser » se dit « to cackle » ou « to chuck » ou « to cluck ». « Clock » signifie « horloge ». D’une manière plus générale, « clouco » qui signifie « une poule couveuse », c’est qui poule qui vient de pondre, cela fait penser à l’expression « en cloque » qui signifie « une femme enceinte, qui attend une enfant ». Cela correspond bien à l’image de la poule couveuse. Il faut se remettre dans le contexte : même si l’expression est extrêmement péjorative aujourd’hui, c’est un abbé du 19e siècle qui a écrit ce livre.

En synthèse, pour le couple « clouko / to cluck », nous retrouvons comme thématique :

- Une femme enceinte qui attend un enfant en tant que personnage

- Poule, femme aux mœurs légères en tant que personnage

- Horloge en tant qu’objet

- Un clocher en tant que bâtiment

- Le clocher de Rodez de 78 m de haut en tant que lieu géographique

- Blette, proche de la pourriture en tant qu’état

- Opoul-Périllos en tant que village du Languedoc

- Diable (cornu) en tant que personnage

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

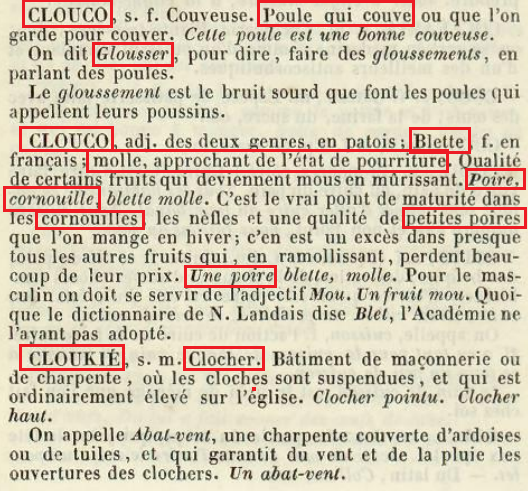

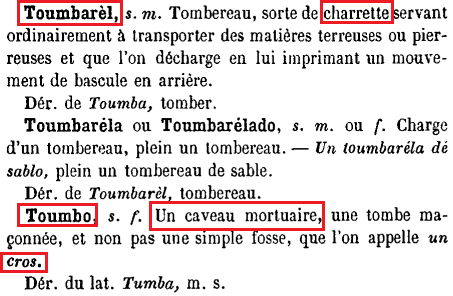

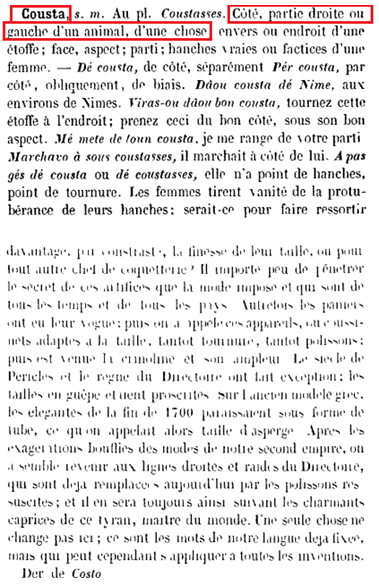

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Carreto / Car

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « caréto » signifie « charrette ». Henri BOUDET ortographie avec deux « r » et sans accent : « carreto ». « Cariolo » signifie « cariole ou petite charrette ». On ne peut s’empêcher de penser au « Kairolo » mentionné plusieurs fois par Henri BOUDET. Toujours dans ce même dictionnaire, nous trouvons le mot « chari » qui signifie « char à bœufs ». Nous sommes loin de la charrette mais il fait mention au « lou chari » soit le chariot de David, la constellation de la grande Ourse.Le mot vient du celte « karr » ou de l’allemand « karr » qui signifie « charrette ». Nous tronvons après le mot « charita » qui signifie « charité, amour de Dieu ». Nous trouvons aussi le mot « toumbarèl » qui est « une sorte de charrette qui sert à transporter les matières terreuses ou la pierre ». Nous avons après, le mot « toumbo » qui est un caveau mortuaire qu’il ne faut pas confondre avec la simple fosse qui se dit « Cros ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, nous indique que le mot « carri » est utilisé pour nommer « la constellation de la grande Ourse » et pour nommer « le char à bœufs ». Il met en garde sur l’amalgame fait par de grands auteurs entre le char et la charrette. Nous trouvons effectivement à « Correto / Carreto », la définition de « charrette » avec la même ortographe que celle utilisée par Henri BOUDET. Le « charreite » avec une faute d’orthographe nous tire l’œil sur le mot qui précède « correto, carreto » qui est « corretié, carretié » qui signifie « charretier, celui qui conduit une charrette. ». Charretier signifie aussi « homme rustre, grossier ». Nous trouvons aussi le mot « Corriolo / Carriolo » qui nous fait tout antant penser à « Kairolo ». Pour le mot « Diaple » qui signifie « Diable », nous trouvons la définition de charrette. Il y a une mention que je n’ai pas comprise à « Brau » qui signifie « taureau ». Faut-il faire un rapprochement avec le « Braou » de début de liste ?

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, nous trouvons bien le mot « Carreto » pour « charrette ». Nous trouvons aussi le mot « Toumbarel » pour « charrette ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, la première définition de « car » est « charrette », les autres définitions son « char » et « chariot de guerre ». Pourquoi Henri BOUDET n’a-t-il pas utilisé la définition première de « charrette » qui correspond exactement au mot équivalent en languedocien ?! Il a choisi « chariot », alors qu’il aurait pu choisir « charrette » ou « char ». Et plus, il n’a pas pris la définition complète « chariot de guerre ». Il n’a gardé que « chariot ». « Cart » signifie aussi « charrette » et « to cart » signifie « transporter sur un char ou une charrette ». En regard du mot « cart », nous avons le mot « cash » que nous avons analysé un peu avant. Faut-il faire un lien entre « car » et « cash » ? Si nous cherchons le mot « chariot », nous trouvons les mots « chariot » et « wain ». « Charles’s wain » soit litteralement « le chariot de Charles » correspond à la constellation de la grande Ourse. Le « Charles » fait référence à Charlemagne.

Dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, il est aussi fait référence à la constellation de la grande ourse, mais on parle du « charriot de David » et non du « charriot de Charles ». L’origine de « Charles’s wain » fait couler de l’encre. Certains pensent qu’il y a pu avoir des confusions et qu’il faut prodendre considération de l’étoile principale de la grande Ourse qui est « Actarus » et Actarus serait issu des légendes d’Arthur (légendes arthuriennes). Faut-il faire un rapprochement entre « wain » et « vain » ? « Vain » signifie « vaniteux, orgueilleux, futil, frivole, faux, trompeur »

Il est aussi à noter la position particulière de ce mot dans la liste du tableau.

Ce mot n’est pas donné dans l’ordre alphabétique ! Il est situé entre « clouko » et « Cost ».

En synthèse, pour le couple « carreto / car », nous retrouvons comme thématique :

- La grande ourse (Charles’s wain) en tant que constellation

- Charlemagne en tant que personnage

- La légende d’Arthur

- Kairolo en tant que lieu géographique

- Caveau mortuaire en tant que lieu

- Diable en tant que concept ou personnage

- Charité, amour de Dieu en tant que concept

- Vaniteux, orgueilleux en tant que caractère d’une personne ou d’une chose

- Faux, trompeur en tant que caractère d’une personne ou d’une chose

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

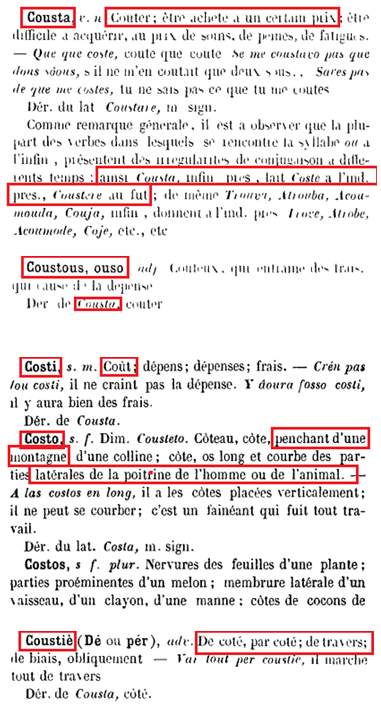

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Cost / Cost

![]()

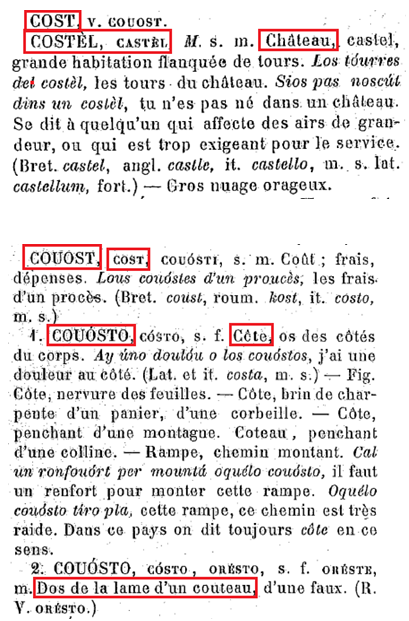

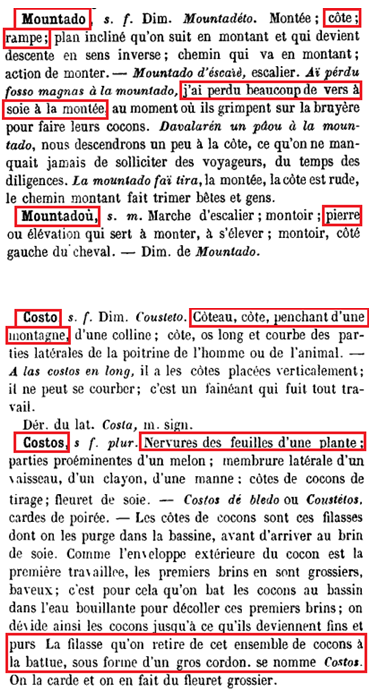

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « cousta » signifie « coût ». Nous sommes un peu loin du couple « cost / prix ». « Cousta » signifie aussi « le côté d’un animal ou d’une chose ». « Coustousso » signifie « couteux ». « Coustousso » fait penser à la commune et au château de Coustaussa. « Costi » signifie « coût ». « Dè costié » ou « Per costiè » signifie « de côté ». « Costo » signifie « côteau, côte, penchant d’une montagne ». Nous retrouvons le mot « braou », taureau que nous avons vu en début de tableau. « Braou » vient de « brave », du bas-breton « braw », du latin « bravium » qui signifiait « le prix des jeux, le prix de la bravoure ou de la force ». Un « prix » à proprement parlé se dit « pris » ou « tasso » en languedocien. « Tasso » signifie aussi « taxe, taux, tâche, tasse ». « Cost » fait tout de suite penser au « pla de la coste » mentionnée par Henri BOUDET.

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, nous voyons dans l’introduction dans laquelle l’auteur s’interroge sur de possibles origines communes entre le valaque (roumain) et le patois de l’Aveyron : tout comme pour le mot « clopa / frapper », nous trouvons le mot « cost / couosto » qui signifie « coût » en patois de l’Aveyron. Et il se dit « kost » en valaque (roumain). La présence d’un second mot attire tout de même mon attention. Nous retrouvons bien le mot « cost » ou « couost ». Le mot qui suit « cost » est « costel / castel » qui signifie « château ». « Couost » signifie aussi « coût ». Le mot qui suit est « couosto » qui signifie « côte » et « dos de la lame d’un couteau »

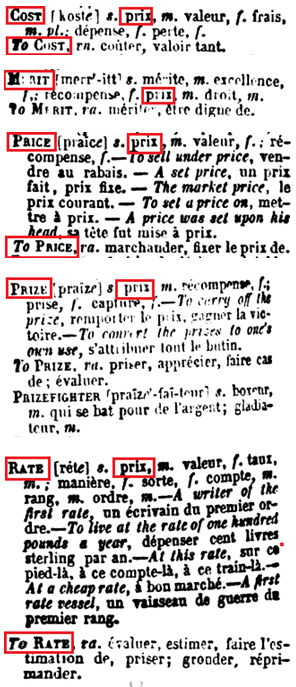

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, le « prix » pour estimer la valeur d’une chose se dit « cost » ou « price » ou « rate ». Le « prix » pour une récompense se dit « merit » ou « prize ».

En synthèse, pour le couple « cost / cost », nous retrouvons comme thématique :

- Pla de la coste en tant que lieu géographique

- Coustaussa en tant que lieu géographique

- Château en tant que lieu

- La côte, le versant d’une montagne en tant que lieu

- Taureau (braou) en tant qu’animal

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

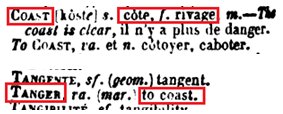

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Costo / Coast

![]()

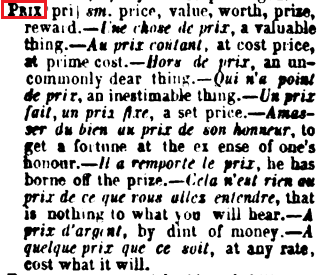

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, le mot qui correspond à la définition « côte, rampe » est « mountado ». Cela nous fait évidemment pensé au « Pla de la Coste », lieu cité par Henri BOUDET et décrit sur la carte en fin de livre. Dans la définition du mot « mountado », il y a la mention d’un proverbe lié aux vers à soie. Le mot suivant est « mountadou » qui signifie « marche, pierre qui sert à monter ». « Costo » signifie effectivement « côte » et aussi « penchant d’une montagne » mais ne correspond pas à « rampe ». « Costos » désigne « les nervures des feuilles d’une plantes » et aussi « la filasse que l’on retire des cocons de soie à la battue ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « costo » signifie effectivement « côte » ou « rampe ». Il signifie aussi « dos de la lame d’un couteau ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, « costo » signifie « carde, la nervure au milieu d’une feuille », « la côte, le penchant d’une colline, d’une montagne », « la côte d’un homme »

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « coast » signifie bien « côte, rivage » par contre l’écriture phonétique n’est pas la même : Henri BOUDET l’écrit « (kost) » et Percy SADLER l’écrit « (koste) ». « To coast » signifie aussi « tanger », pourchasser, poursuivre. On ne peut s’empêcher de penser à la ville de Tanger. La côte de Tanger donne sur le détroit de Gibraltar. Les hauts-lieux touristiques sont : La plage municipale de Tanger, le cap Spartel connu pour son phare construit en 1864 (il est très représenté sur les timbres et les cartes postales), les grottes d’Hercule. La ville de Tanger est au Maroc… L’organisation de la rose-croix a pour nom complet « l’Ancien Mythe Ordre de la Rose-Croix », soit « A.M.O.R.C »…. AMORC – MAROC. Mais le lien est anachronique ! LA dénomination AMROC n’a été créée qu’en 1915 !

En synthèse, pour le couple « cost / cost », nous retrouvons comme thématique :

- Pla de la coste en tant que lieu géographique

- Pierre d’élévation en tant que chose

- Cocon / Vers à soie en tant qu’insecte

- Nervure d’une feuille en tant qu’élément botanique

- Tanger / Gibraltar en tant que lieu géographique

- Le Maroc en tant que lieu géographique

- La Rose-Croix en tant qu’organisation ésotérique

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

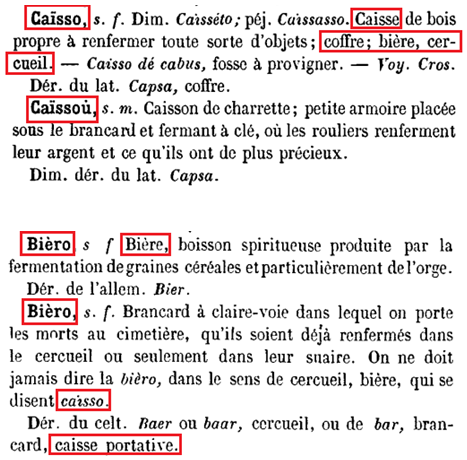

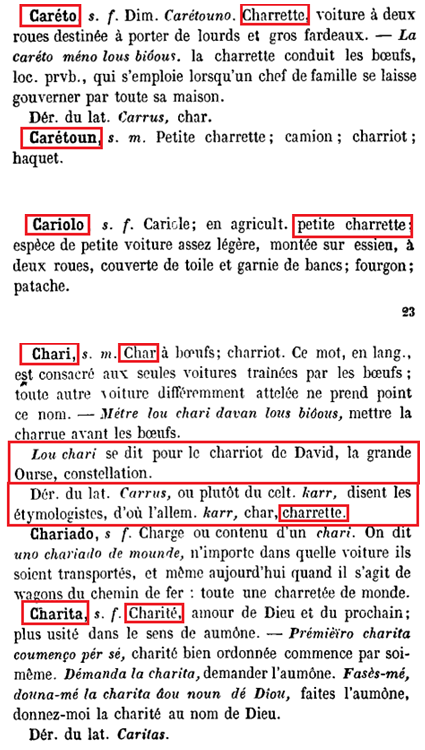

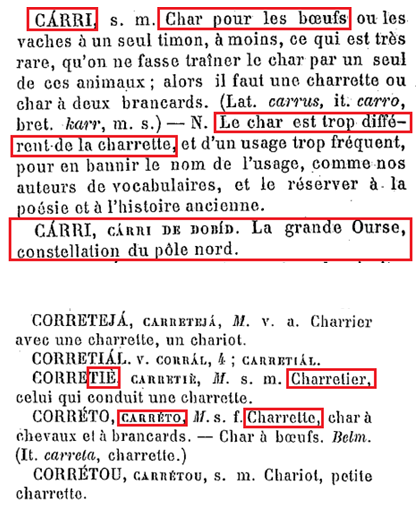

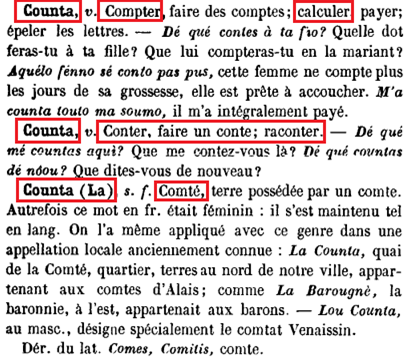

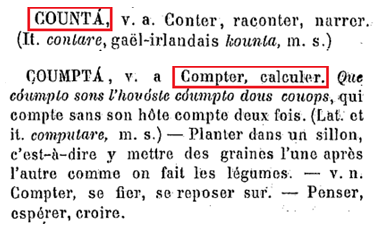

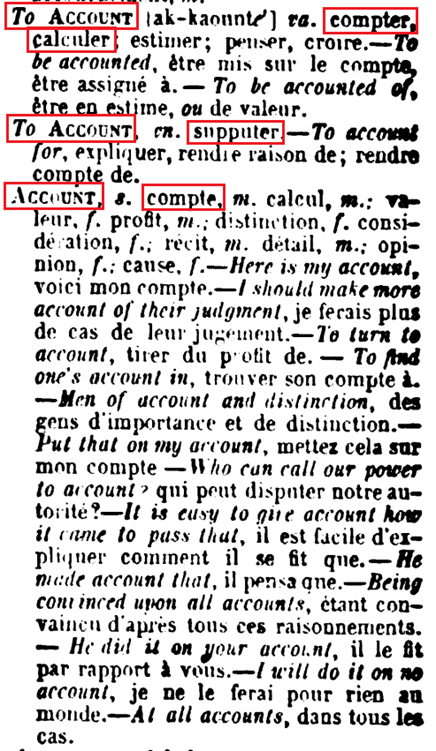

Partie analysée : Page 19 : Tableau : Counta / to Count

![]()

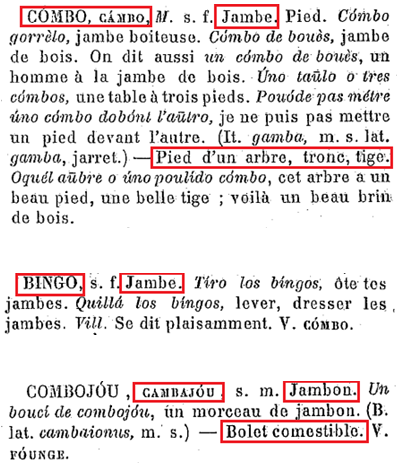

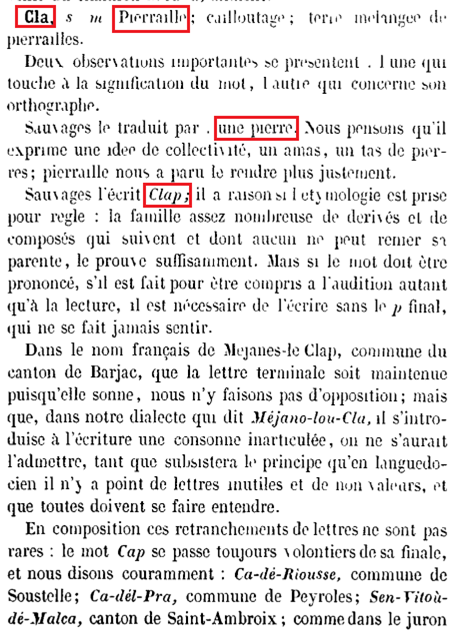

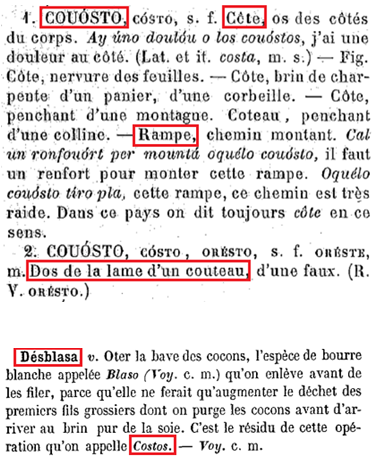

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « counta » signifie bien « calculer, compter ». Il signifie aussi « payer », « épeler les lettres », « conter, raconter ». « La counta » signifie « le comté », c’est-à-dire les terres possédées par un Comte. Il signifie aussi « quartier ».

Dans le dictionnaire du Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER, « counta » signifie uniquement « conter, raconter, narrer ». « Calculer » se dit « coumpta ».

Dans le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY, il n’y a pas de mot correspondant à « calculer, compter ». C’est surprenant ! Le mot « mescounta », lui, existe ! Il signifie se tromper dans un calcul. Etonnant !

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « compter » se dit « counda ».

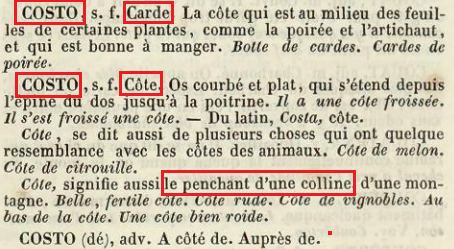

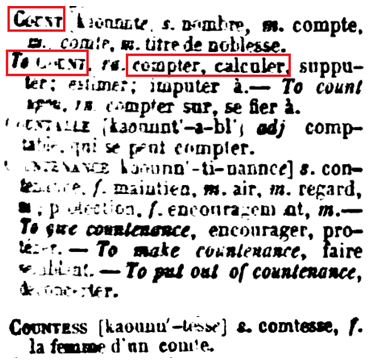

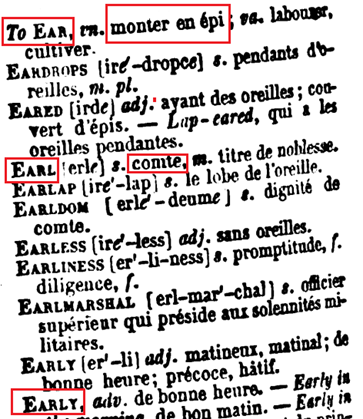

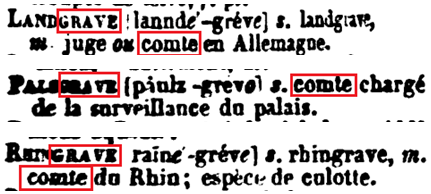

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « calculer » se sit « to account » ou « to count ». Encore une fois, ce qui est très surprenant est que « to count » signifie bien « compter, calculer » mais Henri BOUDET n’indique que « calculer » mais pas « compter ». Il indique l’écriture phonétique « (kaount) ». Cette écriture phonétique n’y est pas pour « to count » mais on a bien l’écriture phonétique pour « to account » : « [ak-kounte] ». Que faut-il comprendre de cette volonté d’Henri BOUDET de ne pas suivre ce qu’il y a dans le dictionnaire de Percy SADLER ? « Countess » signifie « comtesse ». Comme nousa avions vu que « counta » signifie comté, terre appartenant à un comte. Faut-il chercher un jeu de mots en lien avec un compte (comte) ou une comtesse ? « Comte » en anglais se dit « earl ». Nous avons proche de « earl », « early » soit « de bonne heure », « ear » soit « oreille », « to ear » pour « écouter » ou « monter en épi » ! Le blé, le blé et toujours le blé !!!! Nous avons plusieurs références à des comtes en mots composés qui se nomment « xxxgrave ». Cela me fait tout de suite penser à « grave » pour la tombe et « graveyard », qui signifie « cimetière ». Bizarrement, « graveyard » n’apparait pas dans le dictionnaire de Percy Alder. Serait-ce un mot utilisé que très récemment ?

En synthèse, pour le couple « counta / to Count », nous retrouvons comme thématique :

- Un comte ou une comtesse en tant que personnage

- Un comté en tant que lieu

- Raconter en tant qu’action

- Une tombe en tant que lieu

- Cimetière en tant que lieu

- Cultiver du blé / Monter en épi en tant qu’action

- De bonne heure en tant que moment

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français du Tarn » de l’abbé GARY

![]()

Extrait du « Dictionnaire Patois-Français » de DUPLEICH

![]()

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Liens

Eglise de Blannaves : https://www.tourismegard.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/eglise-de-blannaves-branoux-les-taillades_TFO6330933/

Jacint VERDAGUER : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacint_Verdaguer

William Butler YEATS : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats

Commune de Brignon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brignon

Brennus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brennos_(IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.)

Eglise de Notre-Dame-du-Cros : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-du-Cros

Clocher de la cathédrale de Rodez : https://www.rodez-tourisme.fr/inspirations/cathedrale-centre-historique-rodez/surprenante-cathedrale/clocher/

Cornouille/Cornouiller : https://www.mesarbustes.fr/cornouille-cornouiller-a-fruits-comestibles-cornus-fruitier.html

Château des Hautpoul Rennes-le-Château : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Hautpoul

Châteaux des Hautpoul près de Mazamet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaux_d%27Hautpoul

Opoul-Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Opoul-P%C3%A9rillos

Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rillos

Château de Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_P%C3%A9rillos

Eglise Saint-Michel de Périllos : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Michel_de_P%C3%A9rillos

Eglise Saint-Laurent d’Opoul : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Laurent_d%27Opoul

Noli me tangere : https://fr.wikipedia.org/wiki/Noli_me_tangere

Charles’s wain / La grande ourse : https://en.wiktionary.org/wiki/Charles%27_Wain

Commune de Coustaussa : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coustaussa

Château de Coustaussa : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Coustaussa

Ville de Tanger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger

Le Maroc : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc

L’ordre de la rose-croix : https://www.rose-croix.org/

Pyrrhus / Néoptolème : https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9optol%C3%A8me

Le giraumont : https://fr.wikipedia.org/wiki/Giraumon

Poire à poudre : https://www.jardindupicvert.com/bulbes-et-semences/gourde-poire-a-poudre.html

Bosse (maritime) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosse_(maritime)

Les fresques de la vie de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresques_de_la_vie_de_saint_Fran%C3%A7ois_%C3%A0_Assise_(Giotto)

Eglise supérieure de la basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_sup%C3%A9rieure_de_la_basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

Eglise inférieure de la basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_inf%C3%A9rieure_de_la_basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

Basilique de Saint-François d’Assise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Fran%C3%A7ois_d%27Assise

La croix de Saint-Antoine (croix en Tau) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_saint_Antoine

Les caterinots : https://www.clionautes.org/les-protestants-a-montpellier-analyse-historique.html

Sainte-Catherine : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_d%27Alexandrie

Catherine II de Russie, la grande Catherine : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II

Catherine de Suède : https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Su%C3%A8de