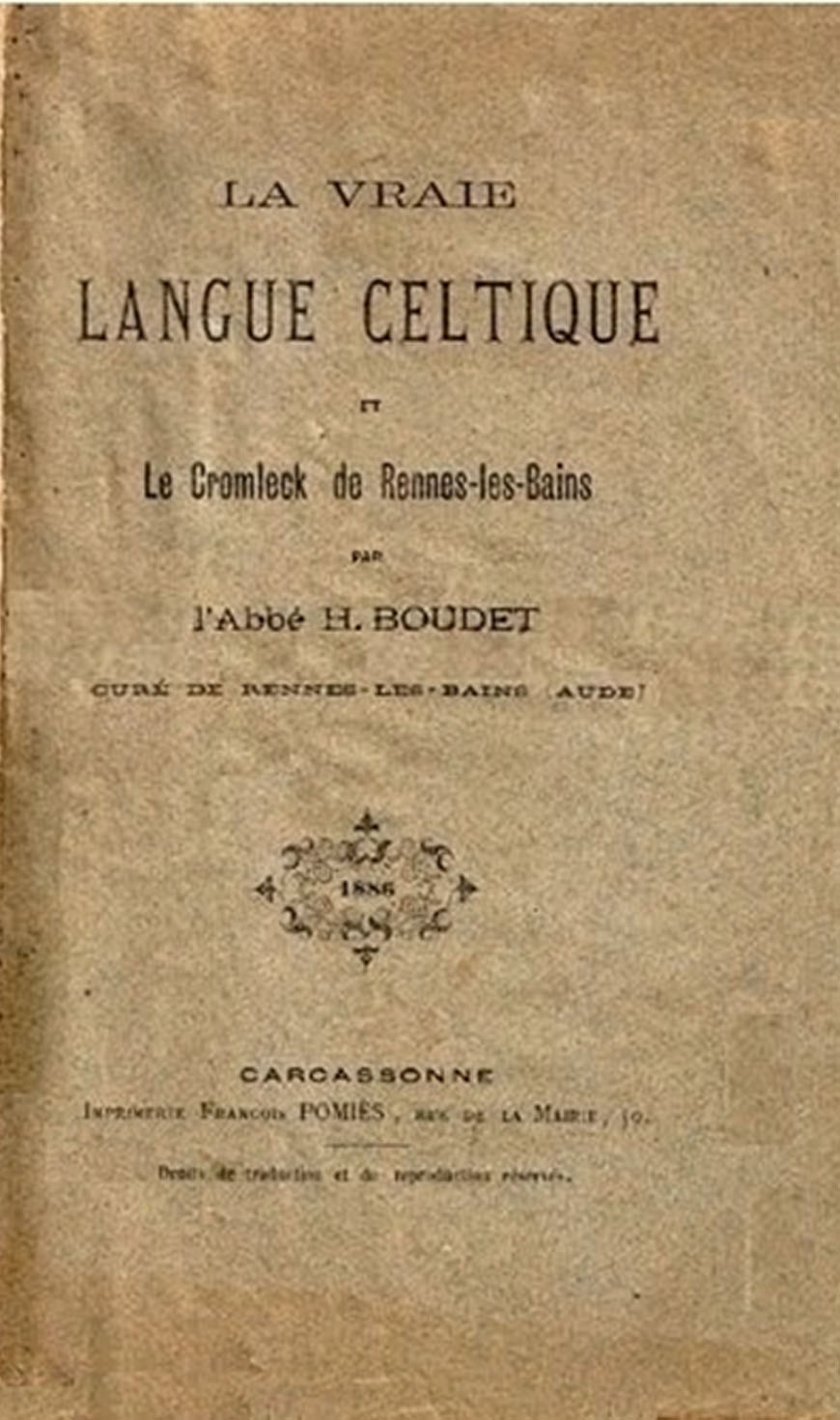

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 114

Partie analysée : Page 114 – Première partie du premier paragraphe :

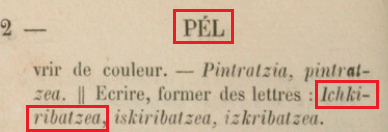

L’existence du verbe « ichkiribatzia » qui signifie « écrire » selon Henri Boudet mais que l’on retrouve comme traduction du mot « correspondre » suppose que les basques devaient bien écrire leurs propos sur un support. Henri Boudet avoue son ignorance quant aux caractères ou alphabets utilisé par les Basques mais qu’en définitive cela importe peu car chaque nation avait sa propre écriture avec un alphabet particulier. Le dernier « e » du mot « verbe » semble être une lettre grecque thêta « Θ ». La lettre thêta est utilisée en mathématiques pour indiquer un angle.

Partie analysée : Page 114 – Deuxième partie du premier paragraphe :

Henri Boudet continue en nous disant qu’il ne sait pas sur quel support les basques écrivaient. Les basques devaient certaines avoir un support à la fois léger et solide telles les minces lames des papyrus d’Egypte. Il est vrai que le basque est plutôt une langue parlée plutôt qu’écrite. Il semblerait que peu (voire très très peu) d’écrits basques de l’antiquité existent. C’est une langue pré-indo-européenne. Cela signifie qu’elle est une des plus anciennes langues d’Europe. Les plus anciennes inscriptions basques datent du premier siècle avant J-C. Cette découverte est très récente, elle date de 2021. C’est l’artéfact que le nomme « main d’Irulegi ».

Bernad Etxepare écrivit et fit éditer en 1565 le premier livre en basque : « Linguae Vasconum Primitae », soit « la langue primitive basque ».

Pendant toute l’antiquité et jusqu’au XIe siècle le papyrus fut utilisé comme support d’écriture. Mais est-ce que des écrits basques ont-ils été trouvés sur des papyrus ?

Le premier écrit basque retrouvé date du Xe ou XIe siècle : « Glosas Emilianenses »

Vers 1140, Aymeric Picaud utilise quelques mots basques dans ses écrits sur son voyage à Saint-Jacques de Compostelle.

En résumé, il ne semble pas que des écrits basques sur support souple (papier) datant d’avant le Xe siècle n’aient été retrouvés.

Nous savons qu’Henri Boudet était un féru d’archéologie. Avait-il connaissance d’écrits basques sur support souple qui dateraient de l’Antiquité ? Nous n’en avons aucune trace à ce jour.

Henri Boudet nous décrit la composition du papyrus, la plante, et la manière dont elle était utilisée pour en faire du papier. Il nous donne les informations suivantes :

- La tige du papyrus était composée de 20 lames ou tuniques environ

- Chaque tunique faisait une feuille

- Une tige d’un arbuste de 10 pieds de longs devait fournir de nombreuses feuilles de toute longueur

- Les feuilles étaient pressées, battues, collées et polies

- Elles ont fait l’objet de commerce important dans le monde ancien

- Tous les peuples avaient la faculté d’user du papyrus pour écrire des contrats de vente et d’achat, des lettres et des conventions entre particuliers.

Mais pourquoi Henri Boudet nous parle du papyrus et d’Egypte ?! Qu’est-ce que cela vient faire là ?! Pourquoi veut-il associer l’utilisation de papyrus aux basques ? On n’a d’ailleurs pas retrouvé d’écrit basque sur papyrus. Pourquoi nous fait-il un tel descriptif de la fabrication de l’utilisation du papyrus ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quel sens à cela ?! Cela parait totalement incompréhensible.

Toutes ces informations nécessitent beaucoup de recherches dans différents domaines.

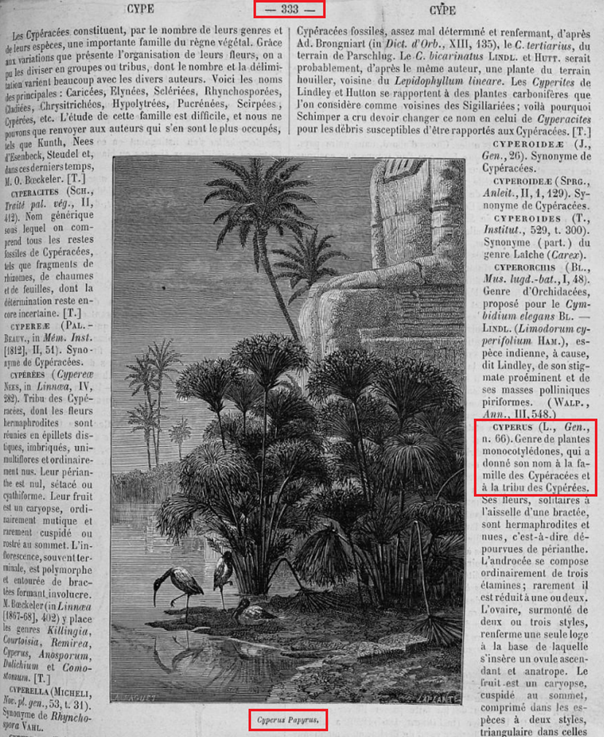

Voici le résultat de mes recherches sur l’origine de la plante que l’on appelle papyrus :

Le papyrus de son nom latin « cyperus papyrus » est aussi appelé « souchet à papier ». C’est une plante de la famille des cyperaceaces. Il existe des centaines de plantes de cette famille. Elle pousse principalement dans les régions humides d‘Afrique. Wikipédia nous dit que da feuille de papyrus résulte d’un entrelacement à angles droits de fines lamelles tirées de la tige de Cyperus papyrus, longue plante ligneuse coiffée d’une ample ombelle, qui poussait en abondance dans la vallée et le delta du Nil.

Appartenant à la famille des Cyperacées, le souchet à papier (Cyperus papyrus), appelée aussi souchet du Nil ou plus communément papyrus, est une plante herbacée originaire d’Afrique qui affectionne les zones humides. Pouvant atteindre plusieurs mètres de haut, le souchet à papier possède une tige à section triangulaire, qui supporte à son sommet une ombelle très esthétique constituée de rayons fins. Ces rayons sont longs, fins, persistants et de couleur vert jade.

Les principales plantes de cette famille sont :

- « Cyperus papyrus » ou « souchet à papier » ou « papyrus »

- « Cyperus esculentus » ou « souchet comestible », le rhizome peut être mangé

- « Cyperus longus » ou « souchet odorant »

- « Cyperus rotondus » ou « souchet rond »

Henri Boudet nous dit que la tige du papyrus est composée d’environ 20 lames ou tuniques. Il y a-t-il un botaniste dans l’assemblée ? Qu’est-ce qu’une lame ? Qu’est-ce qu’une tunique ? Est-ce que la lame et la tunique sont la même chose ?

Voici les définitions que j’ai trouvées :

Bulbe tuniqué : se dit pour les jacinthes et les lys, lorsque l’on effectue une coupe transversale du bulbe, on découvre l’emboitement des tuniques les unes dans les autres avec au centre bourgeon à fleurs et les jeunes feuilles, par opposition avec le bulbe solide qui développe à sa base des bubilles ou caïeux, comme chez les glaïeuls ou les crocus

Dard : bourgeon qui donnera une pousse feuillée chez un arbre fruitier.

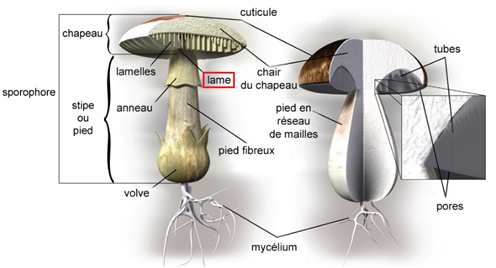

Lame (sens 1), lamelle ou lamellule : feuillets constituant l’hyménium de certains champignons.

Lame (sens 2) : partie intermédiaire d’un pétale.

Laminale (placentation) : cas particulier d’une placentation pariétale dans lequel les ovules sont dispersés sur la paroi de l’ovaire.

Thalle : structure de base des organismes dans lequel il n’existe pas de racines, tiges, feuilles, différenciés.

Je n’ai trouvé le terme de « tunique » uniquement dans le cas de bulbes « tuniqués ». Le bulbe de la jacinthe ressemble à un oignon. La tunique est la peau qui entoure le bulbe.

La lame (sens 1) correspond à la partie striée du dessous du chapeau des champignons.

La lame (sens 2) est l’espèce de nervure (veine) dans les feuilles des plantes.

Etant totalement profane en botanique, il m’est très difficile de dire si les termes « lames » ou « tuniques » s’appliquent au papyrus. Comme le formule Henri Boudet, le papyrus possède environ 20 lames ou tuniques par tige. Henri Boudet était calé en botanique.

La tige du papyrus est découpée en lamelles (ou lames) les plus larges possibles. Les égyptiens utilisaient un outil spécifique tranchant (que Pline a traduit par « aiguille) pour découper la lige en lamelles. Le mot « lame » utilisé par Henri Boudet n’est pas la « lame » dans le sens botanique du terme.

Il utilise aussi le mot « tunique » comme homonyme ou presque-homonyme de mot « lame ». Au sens botanique du terme, une « tunique » est une espèce de peau comme l’oignon ou le germe de certaines plantes comme la jacinthe. Mais la découpe transversale d’une tige de papyrus montre qu’elle n’est pas tuniquée. Elle n’est pas composée de plusieurs « peaux ». La tige semble être une masse uniforme. Donc, là aussi l’utilisation du mot « tunique » est impropre dans son sens botanique.

Henri Boudet était réputé pour soigner par les plantes. Il avait de grandes connaissances dans ce domaine. Cela est plus que surprenant qu’il utilise deux termes du domaine de la botanique impropres dans le contexte !

Première source :

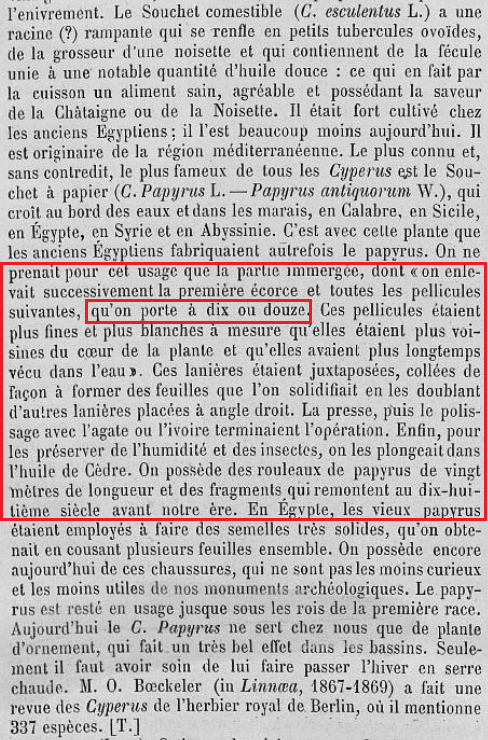

Au gré de mes recherches, je suis tombé sur le dictionnaire de botanique d’Henri Baillon, de 1870. Voici l’extrait du dictionnaire :

On ne prenait pour cet usage (la fabrication de papyrus) que la partie immergée, dont « on enlevait successivement la première écorce et toutes les pellicules suivantes, qu’on porte à dix ou douze. Ces pellicules étaient plus fines et plus blanches à mesure qu’elles étaient plus voisines du cœur de la plante et qu’elles avaient plus longtemps vécu dans l’eau ».

Ces lanières étaient juxtaposées, collées de façon à former des feuilles que l’on solidifiait en les doublant d’autant lanières placées à angle droit. La presse puis le polissage avec l’agate ou l’ivoire terminaient l’opération. Enfin, pour les préserver de l’humidité et des insectes, on les plongeait dans l’huile de cèdre.

On possède des rouleaux de papyrus de vingt mètres de longueur et des fragments qui remontent au dix-huitième siècle avant notre ère.

D’après cet extrait, la tige du souchet à papier était bien composée de peaux successives comme l’oignon. Après avoir enlevé l’écorce verte, il y avait de 10 à 12 peaux superposées.

Nous sommes loin des 20 lames ou tuniques par tiges qu’avance Henri Boudet.

Les pellicules étaient assemblées juxtaposant les lanières à angle droit, pressées, polies (avec l’agate ou l’ivoire) et enduites (d’huile de cèdre).

L’étape de « battage » citée Henri Boudet n’est pas évoqué dans ce dictionnaire.

Il est sacrément étrange qu’à cette époque les experts en botaniques considéraient que les tiges de papyrus (souchet à papier) étaient constituées de peaux alors que les analyses récentes ne montrent pas cela. Ou bien faisaient-il référence à une autre plante de la famille des souchets et pas le souchet à papier ?

Après avoir essayé de trouver un document de référence contemporain d’Henri Boudet, nous avons essayé de trouver un document de référence datant de l’antiquité.

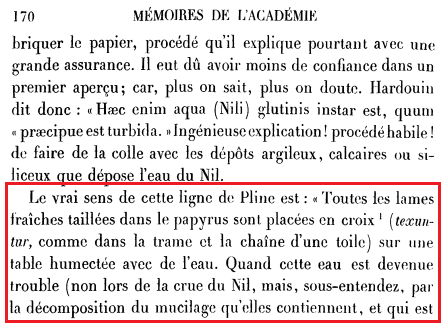

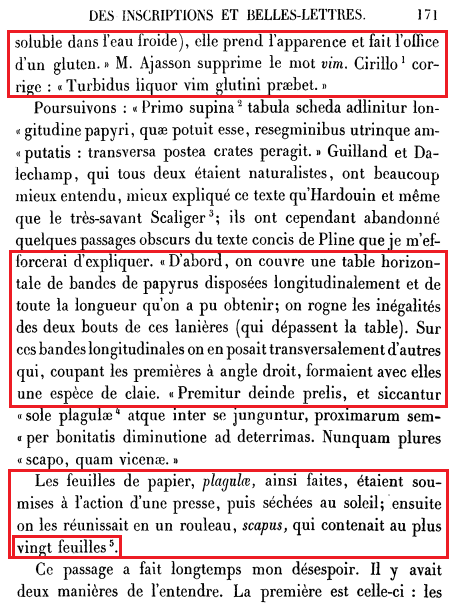

La référence de l’antiquité concernant la fabrication de papyrus est « Histoire Naturelle » de Pline l’ancien. Les chapitres 21 à 27 du livre XIII d’Histoire Naturelle sont consacrés à la fabrication de papyrus. Les propos d’Henri Boudet semblent se caler sur le livre de Pline l’ancien.

Deuxième source :

Voici un résumé des 27 chapitres de « Histoire Naturelle » de Pline l’Ancien consacrés au papyrus :

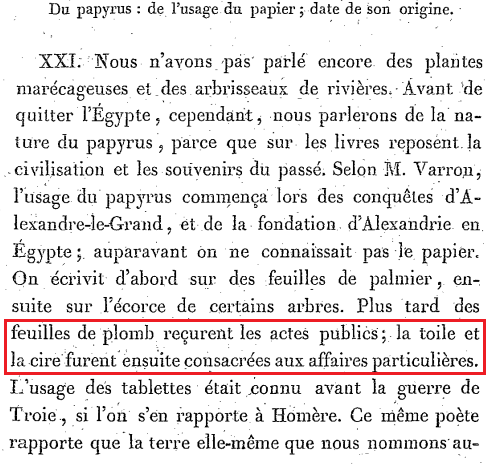

Il est très étrange de lire dans le chapitre XXI que les feuilles de plomb reçurent les actes publics ; la toile et la cire furent ensuite consacrées aux affaires particulières.

Faut-il rapprocher « Tous les peuples avaient la faculté d’user du papyrus pour écrire des contrats de vente et d’achat, des lettres et des conventions entre particuliers » à ce chapitre XXI ?

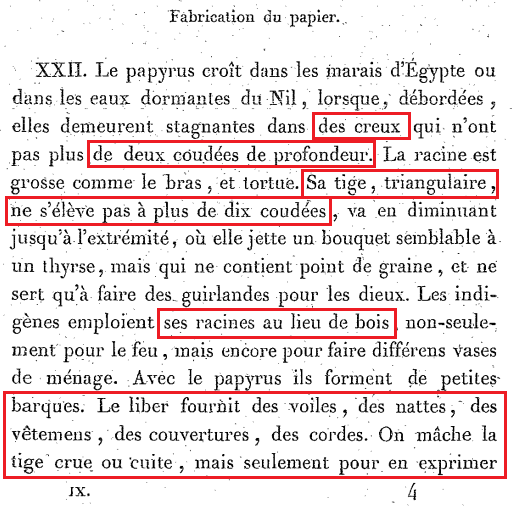

Dans le chapitre XXII, on apprend que le papyrus pousse dans les marais du Nil dans des creux de pas plus de 2 coudées de profondeur. Sa tige est triangulaire ne fait pas plus de 10 coudées. Que toutes les parties du papyrus sont utilisées dans des utilisations diverses.

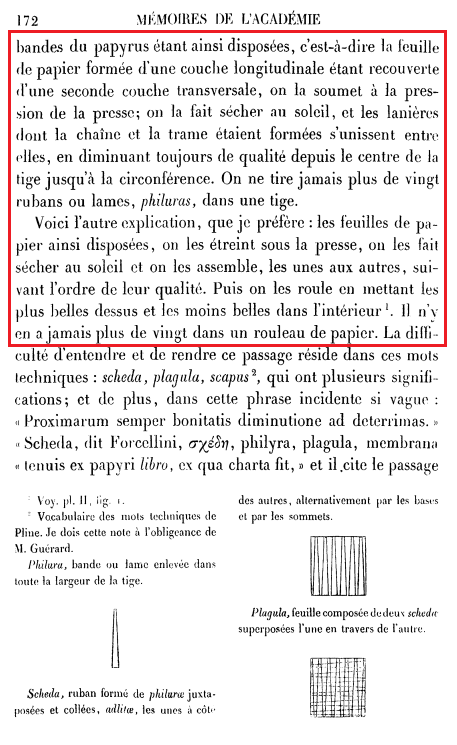

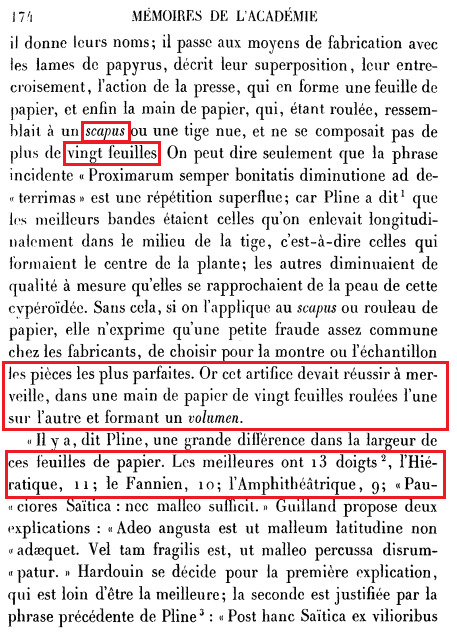

Dans le chapitre XXIII, on apprend l’utilisation de l’aiguille pour diviser l’écorce de l’arbre pour avoir les feuilles les plus minces possibles et le plus larges possibles. Plus la couche est voisine du cœur de l’arbre meilleure elle est. Le papier se fabrique sur une table mouillée avec de l’eau du Nil qui tient de colle. Les bandes de papyrus sont posées en couches transversales. Elles sont pressées et séchées au soleil. Les bandes sont ensuite réunies en feuilles. Les feuilles extérieures sont de meilleures qualités que celles du centre. « Jamais la main n’en contient plus de vingt »

Mais qu’est-ce que « Jamais la main n’en contient plus de vingt » signifie ?

La phrase d’origine en latin est : « Numquam plures scapo, quam vicènee »

Dans le chapitre XXIV, on apprend que la largeur des feuilles diffère selon leur utilisation : les meilleurs feuilles font 13 doigts, pour les textes religieux (hiératiques) 2 doigts de moins, le papier fannien est de 10 doigts (Fannius est le nom du fabriquant romain de ce papier), l’amphithéâtrique de 9 doigts, le saïtique encore moins, l’empotérique fait 6 doigts

Dans le chapitre XXV, on apprend à reconnaitre les défauts et la présence de certains défauts révèlent une production qui ne suit pas les règles de l’art.

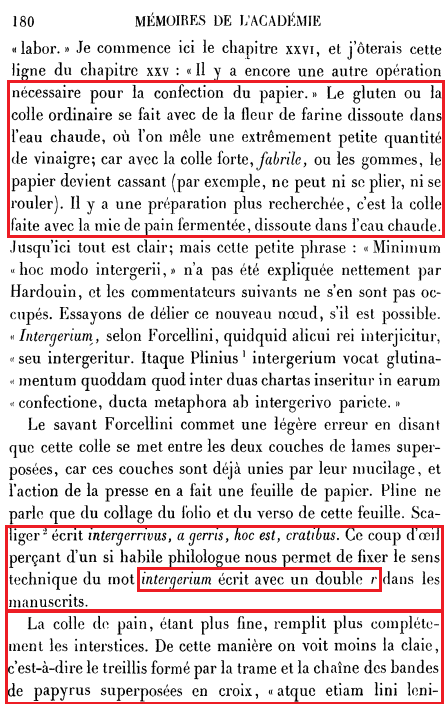

Le chapitre XXVI nous donne des informations sur les colles utilisées et les techniques de collage. Le meilleur procédé est d’utiliser de la mie de pain levé, passée à la chausse avec de l’eau bouillante.

Le chapitre XXVII est le plus étrange des chapitres. Pline tente de prouver l’ancienneté de l’utilisation du papyrus en tant que papier. Il reprend les propos de Cassius Hemina. L’action se passe sous le consulat de Cornelius Cethegus et Bébius Pamphilus. Il décrit que le greffier Cneius Terentius retournait un champ sur le mont Janicule, dans les hauteurs de Rome, champ dont il était propriétaire. Ils trouvèrent une bière, c’est à dire un tombeau (probablement dans une cavité) et des livres du roi Numa qui dataient de 135 ans plus tôt. Tout le monde s’étonna de leur état de conservation. Térentius l’expliquait par le fait que dans la bière, il y avait une pierre carrée garnie de toute part de cordes cirées. Les livres étant dans la partie supérieure, ils se trouvaient à l’abri de la moisissure. Ces livres étaient protégées par le citre (plante à fleurs de la famille des cucurbitacées, son nom latin est citrullus amarus). Ces livres contenaient des doctrines de Pythagore. Ils furent brûlés par Quintus Petilius. D’autres sources indiquent qu’il y avait des textes de lois pontificaux en plus des doctrines de Pythagore ou à leur place.

Caïus Cornelius Cethegus vécu de 93 à 63 avant JC. Il fut sénateur romain.

Lucius Cassius Hemania est un historien romain. Il fut l’un des premiers à écrire en latin. Sa seule œuvre connue est « les annales » composé de 4 ou 5 livres sont un livre sur la guerre punique et un livre sur la guerre entre Hannibal Barca et Rome. Elles décrivent la période de l’époque légendaire à 146 avant J-C.

Quintus Petillus Cerialis vécu de 30 à 83 après JC. Il faut chef de guerre et légat et préteur dans la région de Bretagne (Grande Bretagne) de 71 à 74 et consul en 74.

Ce que nous venons de décrire correspond effectivement à ce qu’Henri Boudet nous a dit, à l’exception de la composition de la tige du papyrus qui, pour lui, était composée de 20 lames ou tuniques environ.

Troisième source, de 1851 :

Avançant sur mes recherches de sources, j’ai trouvé un livre « Mémoire de l’académie des inscriptions et belles lettres – Mémoire sur le papyrus et la fabrication des anciens » datant 1851.

L’étude contenue dans ce livre est très intéressante. Elle apporte ne nombreux éléments :

- Le mot originel désignant le papyrus a été traduit en grec en biblos ou papyrus.

- En arabe, il s’appelait phonétiquement « berdi ».

- L’auteur avance plusieurs hypothèses : la permutation des lettres « p » et « b » ainsi que « l’r » et « l » qui a conduit à la création de deux mots distincts en grec « biblos » et « papyrus ».

- En hébreu, le mot papyrus est « gomé».

- On retrouve le mot « gomé » plusieurs fois dans la bible: dans la description du berceau flottant de Moïse sur le Nil, dans le livre de Job, dans le livre d’Isaïe

- Les hébreux avaient la main mise sur le commerce du papyrus dans l’antiquité.

- Des tentatives de reproduction de papyrus avec du souchet papier de Sicile ont été menées début du 19e siècle.

- Les Égyptiens se nourrissaient de papyrus avant de cultiver le blé

- L’auteur fait une analyse de chaque type de papier de papyrus

- Des tentatives pour faire pousser du papyrus en Italie et en France et des tentatives d’utilisation à l’image de ce que Pline décrit

- L’utilisation de l’eau trouble du Nil est contestée. Ce serait une mauvaise traduction du texte de Pline. Ce sont les bandelettes de papyrus au contact de l’eau qui lâcheraient leur gluten et qui troublerait l’eau utilisée

- Les feuilles de papier produites étaient réunies en rouleau qui contenaient au plus 20 feuilles

- Les feuilles de papier réunies en rouleau correspondaient à une main de 20 feuilles ; la main étant une unité de mesure du papier en imprimerie. Aujourd’hui, une main fait communément 25 feuilles.

- Les défauts de fabrications du papyrus et les impacts lors de son utilisation : lettres ou parties de lettres qui « bavent » ou « disparaissent »

- Et une phrase bien étrange : « Ce coup d’œil perçant d’un si habile philologue (en parlant de Scaliger) nous permet de fixer le sens technique du mot intergerium écrit avec un double r dans les manuscrits. »

Avec une traduction latin/français basique en ligne, nous obtenons le résultat suivant

- « intergerium » signifie « je serai mort »

- « intergerrium » signifie « entre deux guerres »

Quand on recherche « intergerium » sur un site spécialisé en latin, il donne comme résultat « Integer » qui signifie « entier, intègre, intact ».

Nous refermons cette page assez longue sur l’analyse et la description du papyrus et de sa fabrication.

En recoupant les 3 sources, les dires d’Henri Boudet peuvent être validés en grande partie.

Ce qui me parait contestable est la notion avancée comme équivalente de lame et tunique. Une lame est une bande de papyrus qui sera assemblée en mode grillagée pour fabriquer le papier. Une tunique est une peau qui constitue la tige du souchet à papier.

Ce qui est aussi contestable est le faite qu’une tunique faisait une feuille. La formulation n’est pas juste. Je comprends cette phrase comme quoi « une seule tunique permettait de fabriquer une feuille » alors qu’il faudrait une autre formulation où « une tunique entrait dans la fabrication d’une feuille ».

Et puis, il reste la phrase mystère « Tous les peuples avaient la faculté d’user du papyrus pour écrire des contrats de vente et d’achat, des lettres et des conventions entre particuliers »

Il faut je pense la mettre en regard avec le chapitre XXI du livre de Pline où il est dit : « les feuilles de plomb reçurent les actes publics ; la toile et la cire furent ensuite consacrées aux affaires particulières ».

Le plomb, la toile et la cire ont remplacé le papyrus selon les utilisations.

Mais tout cela ne répond pas à notre question : Pourquoi donc Henri Boudet fait-il un rapprochement entre l’écriture Basque non retrouvée et l’utilisation du papyrus ?! Quel sens faut-il trouver dans cela ?!

Si nous mettons de côté la partie « informatives » de ce paragraphe pour s’attarder sur la typographie du texte de cette page, nous relevons plusieurs anomalies typographiques :

- Le dernier « e » du mot « verbe » semble être une lettre grecque thêta « Θ».

- Il manque la cédille au « c » de « traçaient ».

- Le point après le « d’une » de « d’une substance » semble être un défaut d’imprimerie

- « rombre » au lieu de « nombre », soit un « r » au lieu d’un « n ».

Tout cela me semble tellement incongru. Si nous rapprochons les écrits d’Henri Boudet aux sources trouvées qui manifestement ont inspirées Henri Boudet et aux anomalies typographiques que peut-on obtenir ?

Nous avons d’un côté ce papyrus qui renvoie à un triangle (forme de la tige), des angles droits (assemblage des lamelles), des chiffres à foison (une main de 20, partie immergée du papyrus : 2 pieds, partie émergée du papyrus : 10 pieds, les longueurs des différents papiers : 13 doigts, deux de moins, 10 doigts, 9 doigts, 6 doigts, un « e » qui ressemble à la lettre grecque thêta « Θ » utilisée pour indiquer les angles, un « r » au lieu d’un « n » qui peut être interprété comme une aire ou un rayon, une faute sur le mot « traçaient »le récit de Pline sur les textes de Numa et les livres de Pythagore.

La géométrie n’est pas mon terrain de recherche mais là, je me pose des questions.

Faut-il tracer une figure géométrique avec un angle thêta « Θ » avec un rayon « r » grâce au nombre « r » ?

Qu’en pensez-vous ?

D’un autre côté, toutes ces erreurs de typographie font forcément penser à ce qui est dit dans chacune des sources textuelles : en cas de mauvaise fabrication du papyrus, l’encre peut baver ou des lettres peuvent partiellement ou totalement disparaitre par distorsion du support ou par la colle de mauvaise qualité. Henri Boudet a-t-il voulu donner cette page comme exemple de papyrus de mauvaise qualité ?

Cette page est la plus insolite, la plus étrange depuis le début du livre.

Et je réalise, à l’instant, que cette page est la 114, soit « 1,14 ».

« pi » vaut « 3,14 ».

Comment ne pas penser à de la géométrie, ni à un cercle avec tous les éléments dont fait référence ce texte ?

A moins qu’il faille interpréter le message d’Henri Boudet de la manière suivante :

- « Papyrus ! » soit « Pas Pi ! C’est une ruse ! »

- Il faudrait utiliser « 1,14 » et pas « 3,14 (pi) »

Regardons au niveau de l’organisation des chapitres su livre. Nous sommes dans la partie « la langue basque » dans le chapitre qui se nomme « la famille de Japheth ». La première partie de ce chapitre était « Gomer et ses fils ». Bingo !

Le jeu de mot est certain ! Entre le papyrus, « gomé » en hébreux et « gomer », le fils de Japheth. Cela explique la présence du « papyrus » qui arrive comme un cheveu dans la soupe. Et comment interpréter « ses fils » de « Gomer et des fils » ? comme ses enfants mâles ou comme des fils de laine ?

Si on abandonne ce registre pour s’arrêter un moment sur l’extrait « Les lames ou tuniques ». On ne peut que se dire qu’avec ses jeux de mots en-dessous de la ceinture, il doit forcément exister un jeu de mots !

Pour « tunique », je pense que cela saute aux yeux. Mais pour « lames » cela est moins évident.

Henri Boudet utilise des textes de « Pline l’ancien » que l’on peut surnommer la vieille pine. Le « pin » en languedocien se disant « pi » et en anglais « pine tree ». La boucle est bouclée : « Pline, pine, pin, pi, Pythagore » et « pin, pain, blé, etc ». Cela n’en finit pas.

Jacinthes (avec bulbe tuniqué)

Coupe transversale d’une tige de papyrus (forme triangulaire)

La coupe transversale d’une tige de papyrus ne donne pas du tout l’impression qu’elle soit composée de couches successives de « peaux » comme l’oignon. La tige hormis l’écorce verte semble être une masse unique et homogène.

Description d’un champignon

Extrait du dictionnaire de botanique de Henri BAILLON, 1886

Extrait de « Histoire naturelle », livre XIII de Pline l’Ancien :

Extrait de « Mémoires de l’institut nationale de France – Mémoire sur le papyrus et de la fabrication du papier chez les anciens » de Adolphe Dureau de la Malle, de 1851 :

P155

P162

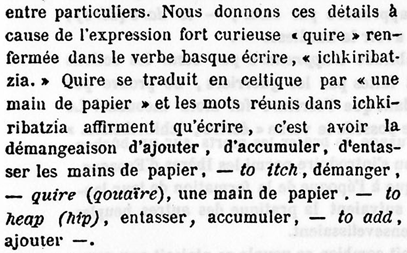

Partie analysée : Page 114 – Troisième partie du premier paragraphe :

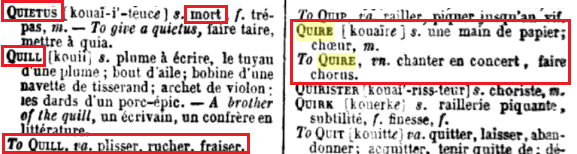

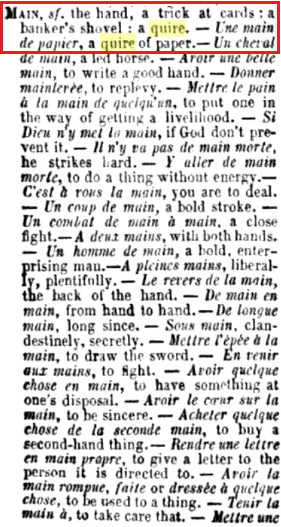

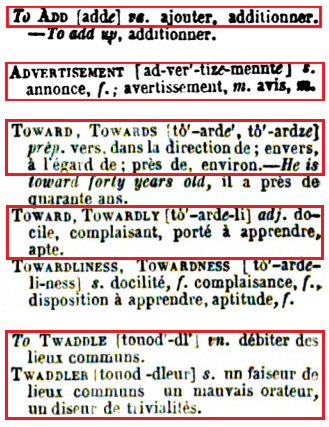

Henri Boudet fait le rapprochement entre le mot anglais « quire » qui signifie « une main de papier » et le mot basque « ichkiribatzia » porte les notions « écrire, c’est avoir la démangeaison d’ajouter, d’accumuler, d’entasser les mains de papier ».

Henri Boudet décompose « ichkiribatzia » de la manière suivante :

- « quire (qouaïre) » signifie « une main de papier »

- « to heap (hip) » signifie « entasser, accumuler »a

- « to add » signifie « ajouter »

Selon le dictionnaire « Anglais-Français de Percy Sadler, nous trouvons les définitions suivantes :

- « quire » signifie « une main de papier, chœur »

- « to quire » signifie « chanter en concert, faire chorus »

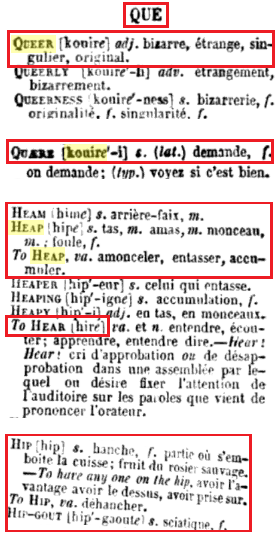

- « queer » signifie « bizarre, étrange, singulier, original »

- « quare » signifie « demande (vient du latin quaeritur) »

- « heap » signifie « tas, amas, monceau, fouille »

- « to heap » signifie « amonceler, entasser, accumuler »

- « hip » signifie « hanche, partie où s’emboite la cuisse, fruit du rosier sauvage »

- « to hip » signifie « déhancher »

- « hip-gout » signifie « sciatique »

- « to add » signifie « ajouter, additionner »

- « ad » ou « advertissement » signifie « annonce, avertissement, avis », aujourd’hui on dirait « publicité »

- « toward » signifie « vers, dans la direction de, envers, à l’égard de, près de, environ, docile, complaisant, porté à apprendre, apte »

- « to twaddle » signifie « débiter des lieux communs »

Le mot « queer » qui signifie « bizarre, étrange » est utilisé aujourd’hui pour nommer les personnes gays, lesbiennes, transsexuelles.

Le mot « to hip (déhancher) » est à rapprocher du mot « shankad, déhanché / Shanked, qui a des jambes » dans le tableau de la page 18 à 21.

Dans ce même tableau, nous avions trouvé le mot « bringo » qui signifie « rosse, cheval maigre, femme maigre, déhanchée, mal batie ». Toujours dans ce même tableau, le couple « trullo, amaigri / trull, perdue de mœurs » découle sur les mots « lapider » et « prostituée » ; la maigreur est associée à une femme aux mœurs légères, en d’autres termes à une prostituée. Visuellement « déhanchée » ressemble beaucoup à « débauchée » avec « h » transformé en « b » et « n » transformé en « u ». Les mots « prostituée » et « débauchée » peuvent avoir le même sens.

Le mot « tas » peut se référer à « un gros tas » soit « une personne laide, grossière, vulgaire ».

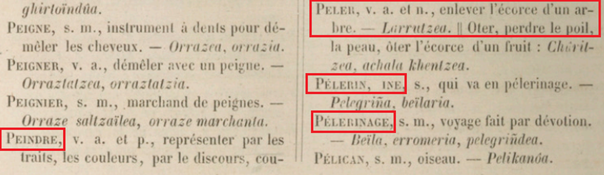

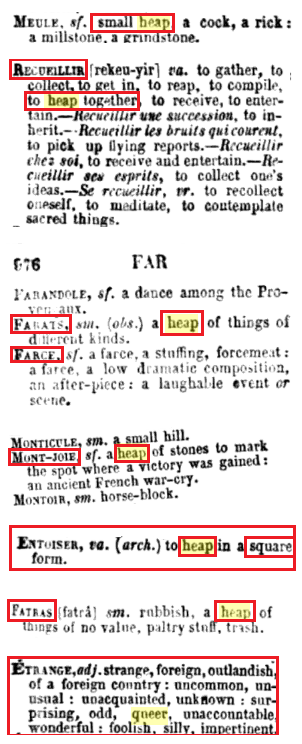

Dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, nous retrouvons les mots suivants :

- « main » se traduit en anglais par « hand, a trick at cards »

- « une main de papier » se traduit en anglais par « a quire of paper »

- « étrange » se traduit en anglais par « strange, foreign, outlandish of a foreign contry, uncommon, unusual, unacquainted, unknown, surprising, odd, queer, unaccountable, wonderful, foolish, silly, impertinent »

- « meuble » se traduit en anglais par « small heap, a cock, a rick, a millstone, a grindstone »

- « farat » se traduit en anglais par « a heap of things of diffrent kinds »

- « mont-joie» se traduit en anglais par « a heap of stones to mark the spot where a victory was gained, an ancient french war-cry »

- « entoiser» se traduit en anglais par « to heap in a square form »

- « fatras » se traduit en anglais par « rubbish, a heap of things of no value, paltry stuff, trash »

- « recueillir » se traduit en anglais par « to gather, to collect, to get in, to reap, to compile, to heap together, to receibe, to entertain »

Le verbe « entoiser » a comme définition en anglais « to heap in a square form ». Cela nous fait penser que deux des trois mots utilisés par Henri Boudet dans la décomposition du mot basque « ichkiribatzia » se trouvent dans la définition. Cela ne peut qu’attirer notre attention.

« entoiser » signifie « apprêter, ajuster, fixer, décider, lever, brandir, tendre, bander (un arc) ».

D’un point de vue technique « entoiser » signifier « disposer les matériaux en vue de facilité l’opération du toisé ». On peut l’assimiler à l’arpentage, c’est-à-dire mesurer des distances ou des surfaces importantes.

« a cock » signifie en argot « une bite ».

A proximité des mots que nous avons trouvés, nous retrouvons les mots suivants :

- « quietus » signifie « mort, trépas »

- « quill » signifie « plume à écrire, le tuyau d’une plume, bout d’aile, bobine d’une navette de tisserand, archet de violon, les dards d’un porc-épic »

- « the brother of the quill » signifie « un écrivain, un confrère en littérature »

- « to quill » signifie « plisser, rucher, fraiser »

- « heam » signifie « arrière-faix »

- « to hear » signifie « entendre, écouter, apprendre, entendre dire »

On peut rapprocher « hear » de « heir (héritier) » que l’on a déjà vu maintes fois dans les pages précédentes.

Il est curieux de voir les mots « heam » (arrière-faix), « heap » (amas) et « hear » (entendre, écouter) se trouvent les uns à la suite des autres dans le dictionnaire de Percy Sadler. C’est à croire qu’Henri Boudet a pris une page du dictionnaire et qu’il a cherché des homophones pour tous les mots de cette page.

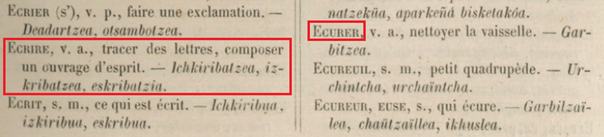

Selon le dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre :

- « écrire » signifie « tracer des lettres, composer un ouvrage d’esprit » et se traduit en basque par « ichkiribatzea, izkribatzea, eskribatzia »

- « correspondre » signifie « répondre » et se traduit en basque par « izkiribatzea, ichkiribatzia, eranzkidatzea, beanzkidatzeaé

« ichkiribatzia » est présent pour le mot « correspondre » et non « écrire » !

Nous retrouvons le mot « ichkiribatzea » dans la définition d’autres mots :

- « Peindre » dont la signification est « écrire former des lettres »

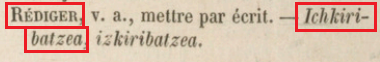

- « Rédiger » dont la signification est « mettre par écrit »

En regard du mot « correspondre », nous retrouvons le mot « côte » dont la traduction est « rive, pente, penchant très rapide d’une montagne ». Nous remarquons qu’en regard du mot « écrire », nous trouvons le mot « Ecurer ». Le mot « écurer » dans le tableau en pages 18 à 21 avec le couple « scura, écurer, nettoyer la vaisselle » et « sot cour (skaour), nettoyer ».

En regard du mot « peindre », nous trouvons les mots suivants :

- « Peler » qui signifie « enlever l’écorce d’un arbre »

- « Pèlerin, ne » qui signifie « qui va en pèlerinage »

- « Pèlerinage » qui signifie « voyage fait par dévotion »

Le mot « correspondre » est en page 63 du dictionnaire.

En début de cette page 63, nous avons les lettres repère « COR » et le premier mot de la page est « cornouille, fruit du cornouiller ». Tiens donc, quelle coïncidence !!!

En regard du mot « cornouille », nous trouvons les mots « corrigible, corrompre et corrompu ». Tout cela est tellement dans la thématique !

Faut-il interpréter « correspondre » non pas comme un échange écrit mais comme un rapprochement entre plusieurs éléments ?

Le « clouko » du dictionnaire languedocien qui fait référence aux cornouilles (petites poires) correspondrait-il au « cornouille » du dictionnaire Français-Basque ?

Existe-t-il des correspondances entre les différents dictionnaires, anglais, languedocien, kabyle et basque ?

Comment faire un résumé de tout cela ?

A part le Montjoie qui est une pierre levée et « entoiser » qui signifie « arpenter, mesurer », tout le reste fait pense à de l’argot grossier.

On peut voir une femme maigre, une prostituée, une débauchée, une personne grossière et vulgaire.

Le mot « entoiser » signifie « apprêter, ajuster » et aussi « tendre, bander » et qui se traduit en anglais par « to heap in a square form » c’est-à-dire « un petit tas en forme de carré ». Un petit tas se traduit en anglais par « un small hep, a cock ». En argot, « a cock » signifie « une bite ».

On a dard, bite, chatte et couille… comment ne pas y voir un texte salace ?!

Extrait du dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre, 1870 :

Extrait du dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER :

Liens

Papyrus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus

Papyrus (papier) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_(papier)

Souchet odorant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_longus

Souchet rond : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_rotundus

Souchet comestible : https://fr.wikipedia.org/wiki/Souchet_comestible

Histoire de la langue basque : https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Basque_language

Bernad Etxepare : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_d%27Etchepare

Linguae Vasconum Primitae : https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Etxepare#Lingu%C3%A6_Vasconum_Primiti%C3%A6

Main d’Irulegi : https://www.courrierinternational.com/article/navarre-le-plus-ancien-texte-en-langue-basque-decouvert-sur-la-main-d-irulegi

Glosas Emilianenses : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glosas_Emilianenses

Aymeric Picaud : https://en.wikipedia.org/wiki/Aymeric_Picaud

Fabrication des papyrus : https://www.persee.fr/doc/minf_0398-3609_1851_num_19_1_1025

Glossaire de botanique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_botanique_et_de_mycologie

Famille des souchets : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/html/le-papyrus?mode=mobile

Tunique (botanique) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunique_(botanique)

Sébénnytes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebennytos

Caius Cornelius Cethegus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Caius_Cornelius_Cethegus_(s%C3%A9nateur)

Lucius Cassius Hemania : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cassius_Hemina

Quintus Petillus Cerialis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintus_Petillius_Cerialis

Janicule : https://fr.wikipedia.org/wiki/Janicule

Gigérine : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gig%C3%A9rine

Main en papeterie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Main_(papeterie)

Philologie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Philologie

Integer (latin) : https://www.dicolatin.com/Latin/Lexie/0/INTEGER–GRA–GRUM/index.html

Joseph Juste Scaliger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Juste_Scaliger

Thêta : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%AAta

Angle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Angle

Rayon (maths) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_(g%C3%A9om%C3%A9trie)

Pi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi

Entoiser : https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/ENTOISER