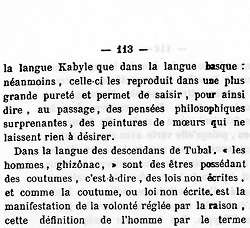

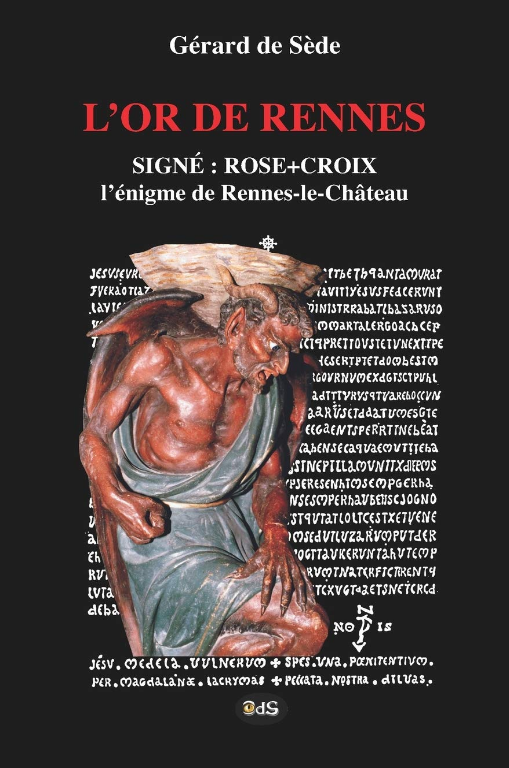

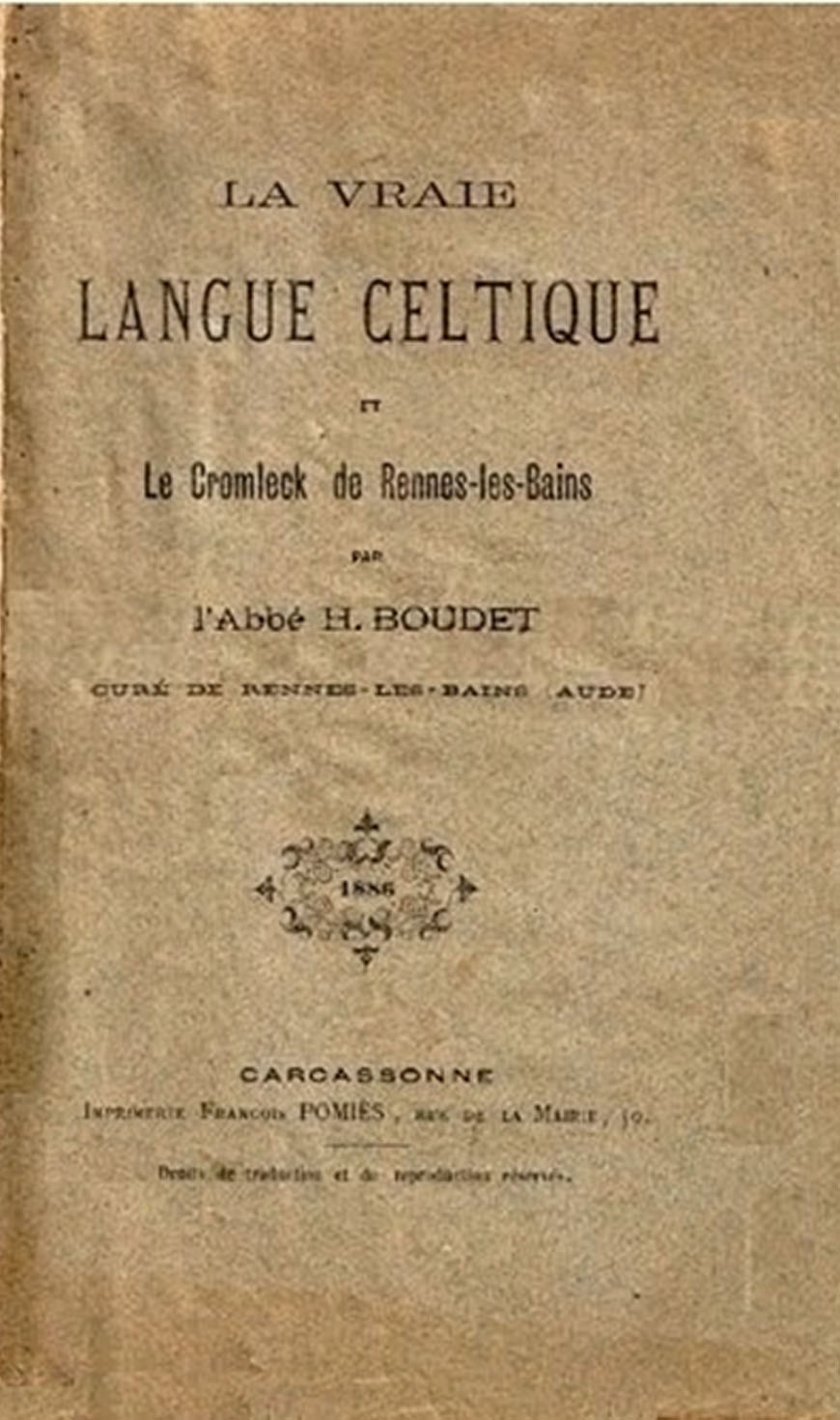

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 113

Partie analysée : Page 113 – Premier paragraphe :

Henri Boudet nomme « la langue basque » comme « la langue des descendants de Tubal ». Le premier mot basque qu’Henri Bodet tente d’explique en mots monosyllabiques anglais est « ghizônac » qui signifie « hommes ». Il les décrit comme des êtres possédant des coutumes, c’est-à-dire, des lois non écrites. Il complète en avançant que la coutume, ou loi non écrite, est la manifestation de la volonté réglée par la raison. « La manifestation de la volonté réglée par la raison » semble être un concept philosophique. Wikipédia s’appuie sur « Trésor de la langue française » pour dire « La volonté désigne généralement la faculté d’exercer un libre choix gouverné par la raison, et en particulier en philosophie morale la faculté qu’a la raison de déterminer une action d’après des normes ou des principes moraux. En d’autres termes, c’est l’exercice du libre choix. Nous sommes loin de la notion de « coutume » qui est la façon d’agir par usage.

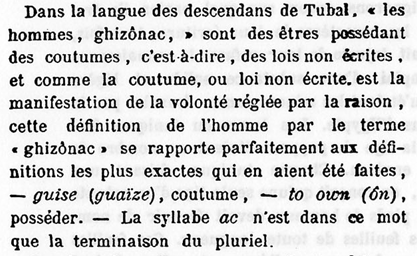

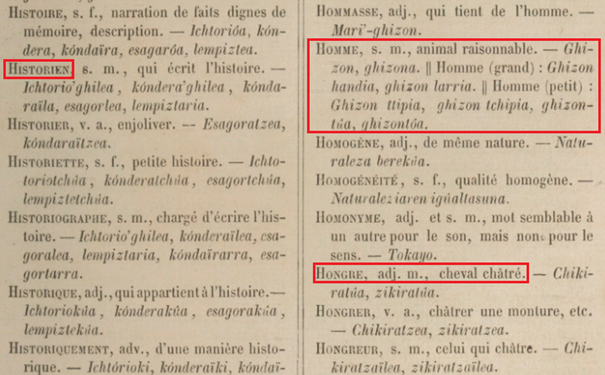

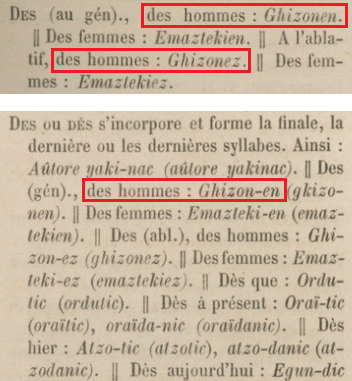

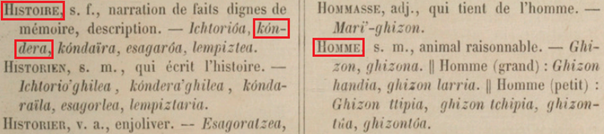

Le dictionnaire Français-Basque le plus réputé dans la seconde partie du 19e siècle est celui de Louis Marie Hyacinthe FABRE. Et dans ce dictionnaire, nous trouvons :

- « homme » signifie « animal raisonnable » qui se traduit en « ghizon, ghizona »

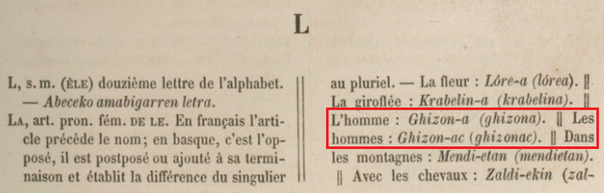

En regard du mot « homme » nous avons le mot « historien ». Effectivement, la définition du mot homme dans ce dictionnaire semble être une définition philosophique. Tout cela est bien étrange ! En tous les cas, cela semble laisser penser que le dictionnaire de Louis FABRE est fort possiblement celui qu’a utilisé Henri Boudet. Dans la définition du mot « des », il est dit qu’au génétif « des hommes » se dit « ghizonen » et à l’ablatif « ghizonez ». C’est dans la définition du mot « la » que nous trouvons pour « les hommes », le mot « ghizon-ac ». Il est tout de même singulier de trouver « les hommes » à la définition de l’article défini féminin « la ».

Il avance que cette manifestation de la volonté réglée par la raison correspond tout à fait au sens de « ghizônac » décomposé en :

- « guise (guaïze) » signifie « coutume »

- « to own (on) » signifie « posséder »

Il dit que le « ac » n’est que la marque du pluriel pour justifier le fait qu’il ne le décompose pas en mot anglais.

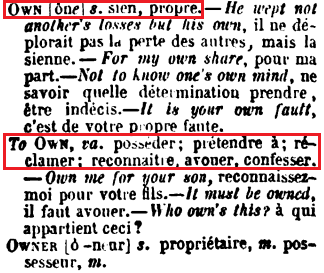

Selon le dictionnaire Français-Anglais de Percy SADLER :

- « to own » signifie « posséder, prétendre, réclamer, reconnaitre, avouer, confesser »

- « own » signifie « sien, propre »

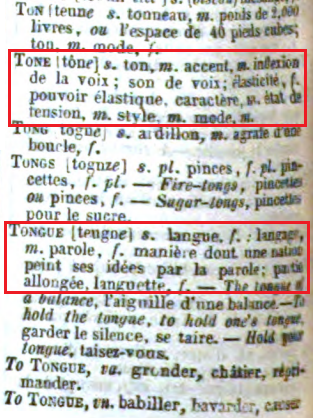

- « tone » signifie « ton, accent, inflexion de la voix, son de la voix, élasticité, pouvoir élastique, caractère, état de tension, style, mode »

- « tongue » signifie « langue, langage, parole, manière dont une nation peint ses idées par la parole, partie allongée, languette »

- « to tongue » signifie « gronder, châtier, réprimander, babiller, bavarder, causer »

- « tun » signifie « tonne, tonneau, un ivrogne, un sac à vin, poids de deux mille livres, espace de quarante pieds cubes »

- « to tun » signifie « entonner, mettre dans un tonneau, jauger un vaisseau »

Dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, nous trouvons lea définitions suivantes :

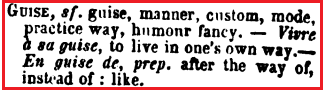

- « guise » traduit en anglais par « guise, manner, custom, mode, practice way, humour fancy »

- « vivre à sa guise » traduit en anglais par « to live in one-s own way »

- « en guise de » traduit en anglais par « after the way of, instead of : like »

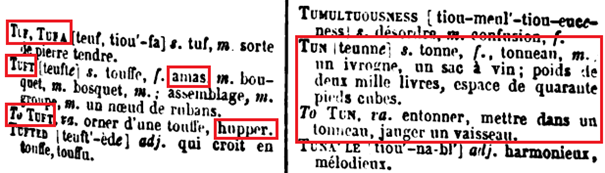

A proximité des mots que nous avons trouvés, nous retrouvons les mots suivants :

- « tuf, tufa » signifie « tuf, sorte de pierre tendre»

- « tuft » signifie « touffe, amas, bouquet, basquet, assemblage, groupe, un nœud de rubans »

- « to tuft » signifie « orner d’une touffe, hupper»

J’avoue que trouver « to tun » en tant qu’homophone de « to own » me surprend et le mot est faible. Sur les outils spécialisés d’homophones anglophones, « to tun » apparaît en très bonne place. Autant « tun » ou « to tun » ne nous avance pas trop dans nos recherches, autant les mots à proximité sont beaucoup parlants. Nous avons le tuf qui est une pierre tendre. Henri Boudet, si tu nous entends ! Nous avons aussi le verbe « to tuft » qui signifie « hupper, orner d’une touffe. Nous retrouvons la thématique de la famille « huppe » ou « sourcil, eye-brow » ou l’oiseau « le pupute ». Et pour finir nous avons le mot « tuft » qui possède les sens de « touffe, amas, basquet (cagette) ». « touffe » possède un sens de « poils ou de cheveux », « amas » possède un sens de « un tas de pierres » et « basquet » est très proche du mot « basque ». J’ai l’impression que cela permet de faire entrer une nouvelle notion dans les mots que l’on a précédemment découvert et qui reviennent régulièrement… ou bien Henri Boudet a envie de jouer à « pierre-feuille-ciseaux » avec ces notions hétéroclites derrière ce seul mot.Je ferme la parenthèse de cette digression pour en revenir à nos moutons.

Je relève la signification de « guise » en « humour fancy » soit « humour fantaise ». C’est dans le thème d’Henri Boudet. Depuis quelques pages, la manière dont Henri Boudet a codé ses sous-entendus a changé ; et par voie de conséquence, la manière de les décoder a aussi changé. Le sens phonétique en français semble prendre le pas sur les homophones en anglais. C’est ainsi que l’on peut interpréter « own + guise » : « à sa propre guise » ou « à sa guise ». On en revient à la notion de « libre choix ». Cela est normal car l’homme est un animal raisonné et la manifestation de la volonté est réglée par la raison. Cela fait aussi penser au titre « le duc de guise » qui est une résurgence de mes cours d’histoire et peut-être de même de film nanard que j’ai dû voir à la télé dans mon enfance. Parmi les ducs de Guise, aucun d’entre eux n’attire mon attention. Le seul fait que je relève est que Charles d’Anjou, frère de René d’Anjou, réclame le territoire de Guise. C’est le roi Charles VII qui lui attribue le territoire. Mais il ne restera pas très longtemps dans la famille d’Anjou.

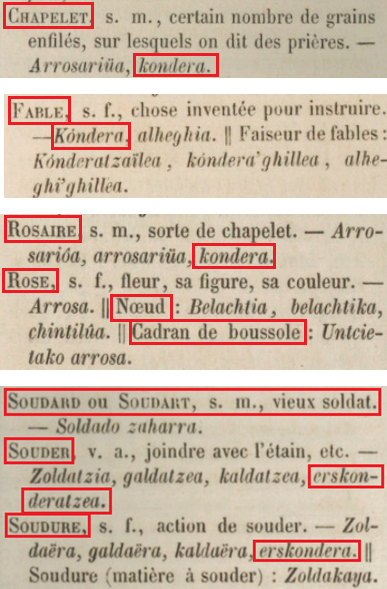

Extrait du dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre, 1870 :

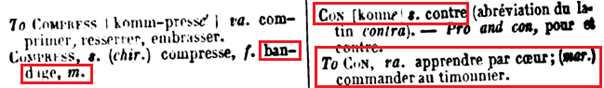

Extrait du dictionnaire Anglais-Français de Percy Sadler :

Partie analysée : Page 113 – Deuxième paragraphe :

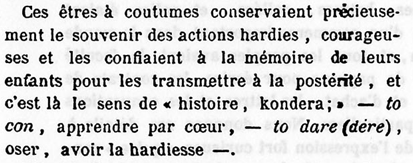

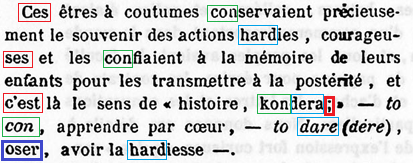

Henri Boudet nomme les basques, « ces êtres à coutumes ». Ils conservaient le souvenir des actions hardies et les confiaient à la mémoire de leurs enfants pour les transmettre à la postérité. Il avance que c’est le sens du mot « histoire, kondera ».

C’est ainsi qu’il décompose le mot « histoire, kondera » de la manière suivante :

- « to con » signifie « apprendre par cœur »

- « to dare (dère) » signifie « oser »

Mais qu’est-ce que c’est que ce charabia !? La formulation est tellement surprenante et indigeste ! J’aurais tendance à dire que s’ils les transmettent à leur enfant la mémoire de leurs actions, c’est bien les transmettre à la postérité. Cette redondance dans cette phrase ultra-pompeuse et indigeste ne peut que cacher quelque chose. De temps en temps, cela lui prend comme cela. Comme diraient les tontons flingueurs : « Les cons ça ose tout, c’est même comme cela que l’on les reconnaît ». En argot du 19e siècle, le « con » est le sexe de la femme. Le dard est l’organe pointu de certains animaux mais était-il utilisé en 1886 comme le sexe masculin. Nous avons donc ici possiblement le con et le dard, soit le sexe féminin et le sexe masculin.

Le paragraphe est étrange.

Nous relevons un « ; » après « kondera ». Il n’a aucune raison de se trouver là.

Nous constatons des césures avec la volonté d’avoir une ligne sur deux qui commence par « ces, ses, c’est ».

Nous relevons la répétition du son « con » et la présence du mot « dare » et ses anagrammes et palindromes « dera, hard, hard ».

Cela confirme que le mot « hard » avait bien la signification d’aujourd’hui et qu’Henri Boudet va nous parler de choses « osées (oser) ».

Dans le dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre, nous avons la traduction suivante :

- « histoire » signifie « narration de faits dignes de mémoire, description » traduit en basque en « ichtorioa, kondera, kondaïra, esagaroa, lempiztea »

Il faut souligner que le mot « histoire » se trouve à côté du mot « homme ». Est-ce qu’Henri Boudet va exploiter de nombreux mot de cette même page ? Cela confirme définitivement que nous avons trouvé le bon dictionnaire. Le mot « kondera » possède d’autres significations, comme « chapelet » ou « rosaire » ou « fable ». Le mot qui suit « rosaire » est « rose » qui se dit « arrosa » en basque. « Uncietako arrosa » signifie « cadran de boussole » On retrouve « kondera » dans le mot « erskonderatzea » qui signifie « souder » et « erskondera » qui signifie « soudure ». Le mot qui précède les mots « souder » et « soudure » est « soudard, soudart » qui signifie « vieux soldat » et qui se traduit en basque par « soldado zaharra ». Nous retrouvons le « soldat » que nous avons vu dans le tableau des pages 18 à 21.

Pour en revenir au texte, Henri Boudet décompose le mot « histoire, kondera » de la manière suivante :

- « to con » signifie « apprendre par cœur »

- « to dare (dère) » signifie « oser »

D’après le dictionnaire Anglais-Français de Percy Sadler, nous avons les définitions suivantes :

- « con » signifie « contre (abréviation de latin contra) »

- « pro and con » signifie « pour et contre »

- « to con » signifie « apprendre par cœur ; (mar) commander au timounier »

En regard du verbe « to con », nous trouvons le mot « compress » traduit par « (chirurgie) compresse, bandage, qui sert à bander ». Le con est le sexe féminin, ou vagin. Le mot vient du latin « cunnus ». Nous avions rencontré « annus » pour Hannibal, et ici nous rencontrons « cunnus ». Je ne sais pas s’il faut l’interpréter en « culs nus ». Il est musant de voir que le traducteur google donne « chatte » pour « cunnus » et « cat » en latin pour « chatte ». Nous retrouvons le fameux « cat » du tableau des pages 18 à 21. Le dard est le sexe masculin.

La femme (le con) est à prendre par les sentiment (par le cœur), la femme est un cœur à prendre.

L’homme (le dard) doit oser conquérir la femme ou il représente une relation amoureux plus osée.

Extrait du dictionnaire Anglais-Français de Percy Sadler :

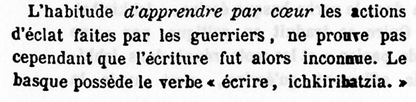

Partie analysée : Page 113 – Troisième paragraphe :

Henri Boudet sous-pèse ses propos en disant que malgré cette conservation des traditions orales, les basques connaissaient très bien l’écrit. C’est comme cela qu’il introduit le mot « ichkiribatzia » qui est le verbe « écrire ». Pour une fois, Henri Boudet n’utilise pas le mot « habiter » ou « habitation ». Il a dans sa palette de mots équivoques le mot « habitude ». Il nous parle encore de cul et surtout de « la bite rude ». « L’habitude d’apprendre par cœur les actions d’éclat faites par les guerriers » peut se lire entre les lignes, « les guerriers, avec la bite rude menaient des actions d’éclate à les prendre par le cul ».

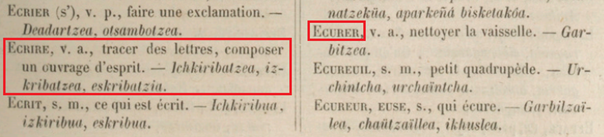

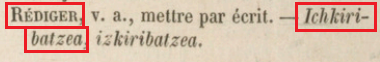

Selon le dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre :

- « écrire » signifie « tracer des lettres, composer un ouvrage d’esprit » et se traduit en basque par « ichkiribatzea, izkribatzea, eskribatzia »

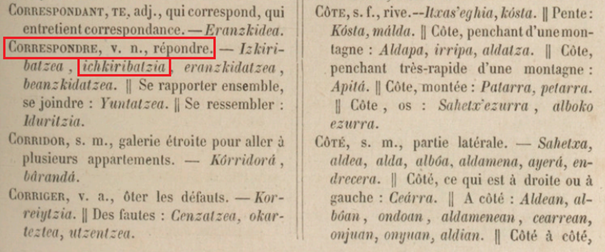

- « correspondre » signifie « répondre » et se traduit en basque par « izkiribatzea, ichkiribatzia, eranzkidatzea, beanzkidatzeaé

« ichkiribatzia » est présent pour le mot « correspondre » et non « écrire » !

Nous retrouvons le mot « ichkiribatzea » dans la définition d’autres mots :

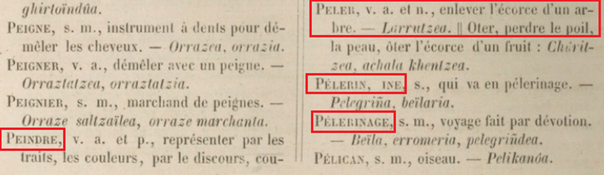

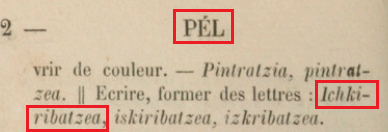

- « Peindre » dont la signification est « écrire former des lettres »

- « Rédiger » dont la signification est « mettre par écrit »

En regard du mot « correspondre », nous retrouvons le mot « côte » dont la traduction est « rive, pente, penchant très rapide d’une montagne ». Nous remarquons qu’en regard du mot « écrire », nous trouvons le mot « Ecurer ». Le mot « écurer » dans le tableau en pages 18 à 21 avec le couple « scura, écurer, nettoyer la vaisselle » et « sot cour (skaour), nettoyer ».

En regard du mot « peindre », nous trouvons les mots suivants :

- « Peler » qui signifie « enlever l’écorce d’un arbre »

- « Pèlerin, ne » qui signifie « qui va en pèlerinage »

- « pèlerinage » qui signifie « voyage fait par dévotion »

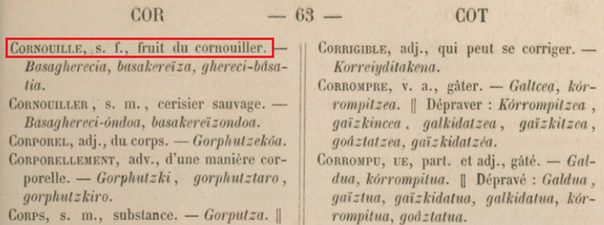

Le mot « correspondre » est en page 63 du dictionnaire.

En début de cette page 63, nous avons les lettres repère « COR » et le premier mot de la page est « cornouille, fruit du cornouiller ». Tiens donc, quelle coïncidence !!!

En regard du mot « cornouille », nous trouvons les mots « corrigible, corrompre et corrompu ». Tout cela est tellement dans la thématique !

Faut-il interpréter « correspondre » non pas comme un échange écrit mais comme un rapprochement entre plusieurs éléments ?

Le « clouko » du dictionnaire languedocien qui fait référence aux cornouilles (petites poires) correspondrait-il au « cornouille » du dictionnaire Français-Basque ?

Existe-t-il des correspondances entre les différents dictionnaires, anglais, languedocien, kabyle et basque ?

Extrait du dictionnaire Français-Basque de Louis Fabre, 1870 :

Liens

Volonté (philosophie) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Volont%C3%A9_(philosophie)

Coutume : https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/coutume

Louis-Marie-Hyacinthe FABRE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie-Hyacinthe_Fabre

Dictionnaires basques : https://www.lexilogos.com/basque_dictionnaire.htm

Tuf : https://fr.wiktionary.org/wiki/tuf

Basquet : https://fr.wiktionary.org/wiki/basquet

Guise : https://cnrtl.fr/definition/guise

François de Guise : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Guise

Terres de Guises : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_seigneurs_de_la_terre_de_Guise