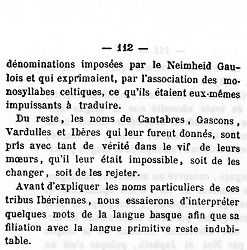

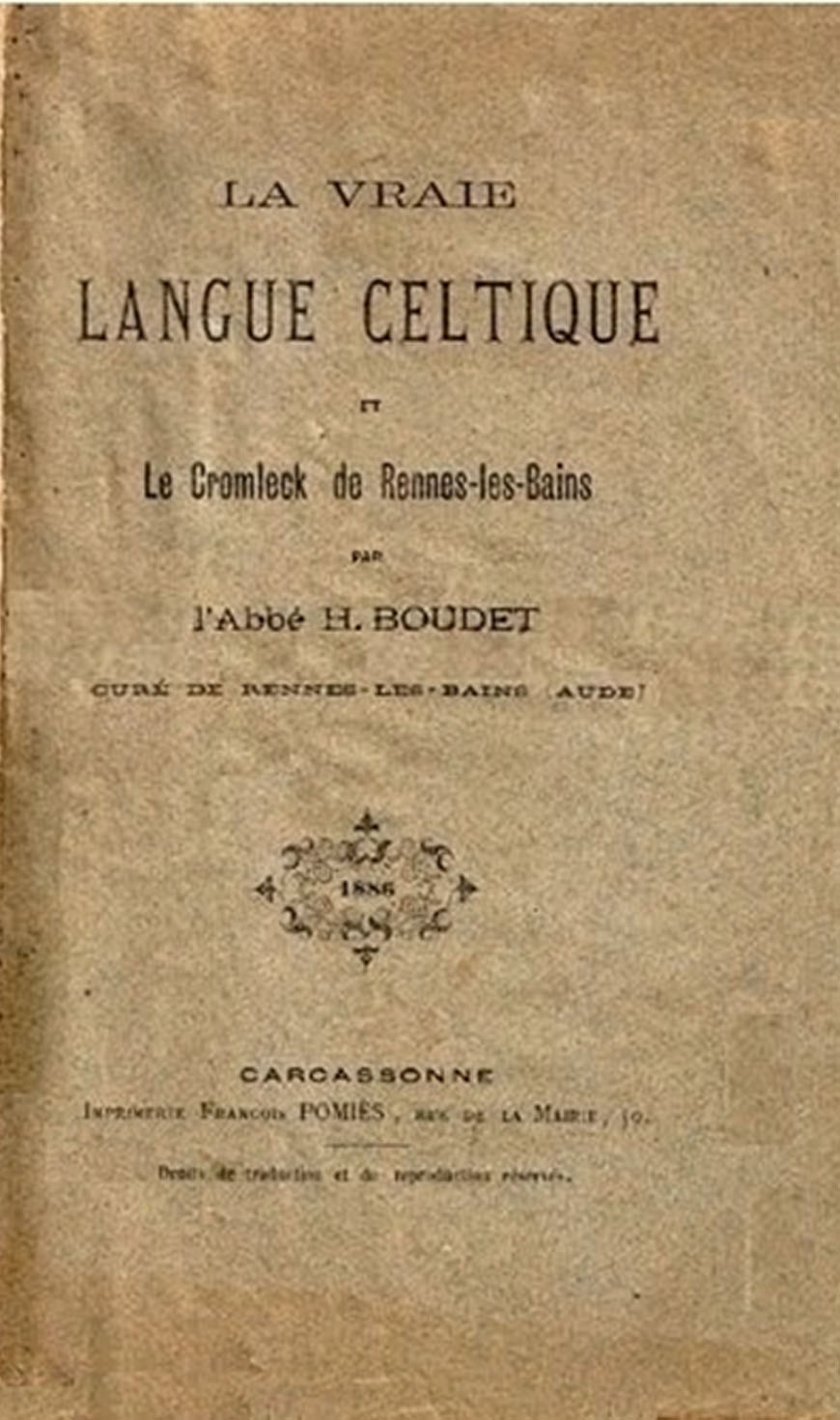

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 112

Partie analysée : Page 112 – Premier paragraphe :

On a attribué aux basques les noms de Cantabres, Gascons, Vardulles et Ibères. Ils sont pris avant tant de vérité dans le vif de leurs mœurs qu’il est impossible de les changer ou de les rejeter. La formulation « dans le vif de leurs mœurs » est tout de même singulière. Cela renvoie aux toutes premières pages du livre où Henri Boudet parlait des Aquitains et des proto-basques.

Strabon différenciait les peuples aquitains des peuples celtiques, des peuples ibères. Il distinguait une vingtaine de peuples aquitains différents. Ce sont les aquitains qui ont été identifiés comme le peuple proto-basque et paradoxalement, Henri Boudet ne nomme pas les aquitains. Le mot « basque » vient de « Vascons ». « Vascons » a aussi donné le nom « gascons ». Les Vascons étaient un peuple de la région pyrénéenne d’une langue non indo-européenne. Strabon mentionnait le territoire des Vardules sur la côte basque. Pline situait les Vardules entre les Cantabres et les Vascons. Les Cantabres ou Lapurdes étaient composés de 11 peuples distincts. Ils étaient tout comme leurs voisins dans la péninsule ibérique.

L’origine du mot Cantabres est assez intéressante pour Henri Boudet qui est fan de pierres et de cercles. Les origines possibles du mot « Cantabre » sont :

- Du pré-latin « kanto » qui signifie « pierre»

- Du gallicien médiéval « Canto » qui signifie « bloc de pierre»

- Du celtique « canto » qui signifie « cercle de la roue», du breton « kant » qui signifie « cercle »

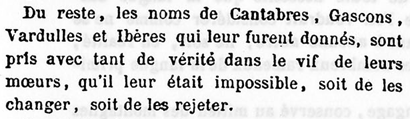

L’assimilation du terme « ibères » aux basques reste controversée. Si on se place d’un point de vue purement linguistique, les ibères avaient une langue qui n’était pas indo-européenne. Dans ce sens on pourrait assimiler les basques aux ibères (ou les ibères aux basques) mais historiquement ce n’est qu’une petite partie de l’Ibérie qui est associé au pays ou à la langue basque (voir les cartes ci-dessous).

Ibérie, IIIe siècle avant J-C :

En vert, le territoire des aquitains ou proto-basques

Peuples aquitains

Groupes linguistiques indo-européens et non indo-européens

Le territoire des Vascons

Partie analysée : Page 112 – Deuxième paragraphe :

Avant d’expliquer les noms de chacun de ces peuples proto-basques, Henri Boudet nous propose d’interpréter quelques mots basques afin de prouver sa filiation avec la langue primitive, la langue celtique (soit l’anglais moderne).

Partie analysée : Page 112 – Titre :

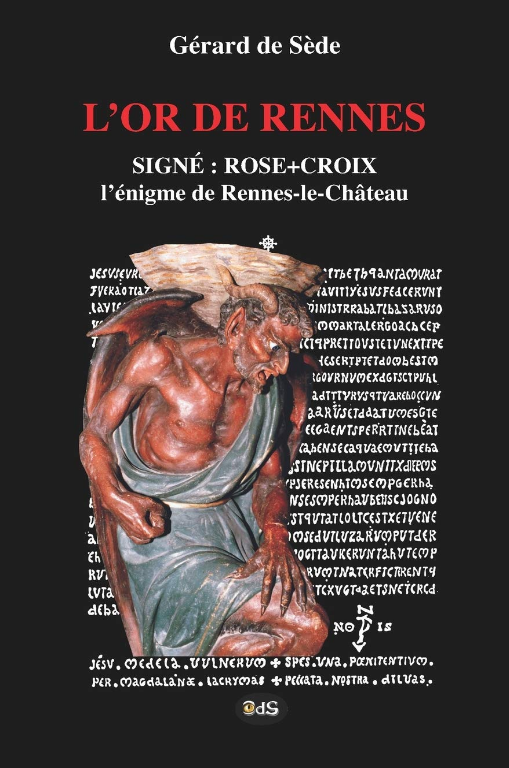

Comme pour chaque titre, le premier paragraphe qui le suit doit nous donner des informations sur son interprétation ou des éléments techniques de sa transformation. Nous retrouvons dans le titre comme à chaque fois un ou plusieurs mots avec une lettre « A ». Elle nous a donné sur des titres précédents les substitutions à réaliser pour avoir une nouvelle lecture. Dans ce premier paragraphe, Henri Boudet fait allusion à Babel et à la confusion du langage et tout l’intérêt qu’il faut porter pour la formation des mots basques. Nous avons en titre « LANGUE » et « BASQUE » et dans le premier paragraphe « BABEL » et « LANGAGE ». Vu le niveau des jeux de mots précédents, c’est-à-dire pas plus haut que la ceinture, le BABEL est à rapprocher de « BASQUE » et si on mélange dans une grande confusion « BA-BEL » et « BAS-QUE », on trouve « BA-BAS » et « BEL-QUE ».

Dès 1790, l’expression « rester baba » c’est-à-dire « resté la bouche bée d’étonnement » était usitée. Le « baba » en tant que « fessier » n’est attesté qu’à partir de 1905. Si nous retenons donc le sens avéré fin 19e siècle, « baba » signifie « avoir la bouche bée », c’est-à-dire « avoir la bouche ouverte » Et pour « belle queue », no comment.

La présence et l’utilisation du « S » de « BASQUE » dans cette confusion peut prêter à discussion. Si nous l’enlevons et l’accolons à « LANGUE », cela ferait « SLANGUE », soit « SLANG » c’est-à-dire « ARGOT » en anglais. Henri Boudet va donc nous parler de sexe (la bouche ouverte et de belles queues) en argot. Tenez-vous prêts !

Partie analysée : Page 112 – Troisième paragraphe :

Nous venons de voir l’intérêt de la première phrase et de la confusion du langage à Babel appliqué à la « langue basque ». Henri Boudet nous avait déjà avertis que les mots nouveaux seraient plus complexes à interpréter. Ils sont le résultat de l’association de termes primitifs. Cela n’est pas une nouveauté car c’est ce qu’il fait depuis le début du livre. Ces associations de termes primitifs représentent des faits historiques et réels (sens propre) ou des propositions ou allégations qui ne sont pas réels (sens figuré). Néanmoins il pondère son propos en affirmant qu’ils seront tout aussi faciles à observer dans la langue basque que cela le fut dans la langue kabyle. Cette référence à la langue Kabyle est intrigante. Le parallèle qu’il fait entre le basque et la kabyle doit bien une raison d’être. Mais dans le basque cela se fera dans une plus grande pureté et permet de saisir, pour ainsi dire, au passage, des pensées philosophiques surprenantes, des peintures de mœurs qui ne laissent rien à désirer.

Mais que veut dire ce charabia ?!

La juxtaposition de « pour ainsi dire » et « au passage » n’a pas beaucoup de sens ! « Des pensées philosophiques surprenantes » peuvent se comprendre. Mais le « des peintures de mœurs qui ne laissent rien à désirer » ne veut rien dire ! Dans le tome 18, de « La revue des deux mondes » de 1847, nous avons un article sur « la peinture des mœurs contemporaines » d’Eugène Lerminier sur la base des œuvres de Balzac. Ce qui est écrit dans cet article semble appuyer ce que vient d’écrire Henri Boudet. Nous avons d’un côté l’historien qui est là pour relater des faits avérés et de l’autre l’écrivain qui est là pour écrire des histoires, dépeindre les mœurs de la société en nous proposant des histoires ou des récits romanesques qui ne sont pas des faits réels. Nous avons bien des propositions relatant des faits historiques et réels d’un côté (historien) et des propositions figurées de l’autre (romancier). Dans ce texte, l’auteur soulève la particularité française où nous avons besoin de convaincre les autres. Il existe une nécessité française à faire adhérer les autres à nos idées. De part ce constat, il semble dire que toute œuvre de fiction ou à demi-mot peut-être même l’Histoire qui est le reflet de faits bien réels sont dictées par ce besoin bien français de convaincre l’autre. C’est ainsi que l’auteur, Eugène Lerminier, qualifie les peintres (français) des mœurs contemporains de fanfarons et hypocrites.

Revenons à la phrase « Les peintures de mœurs qui ne laissent rien à désirer »… Nous avons vu ce que sont « les peintures de mœurs », mais le « qui ne laissent rien à désirer » reste énigmatique. Est-ce que cela ferait référence à une personne prénommé « Désiré,e » ? Un certain Désiré Nisard a écrit dans la revue des deux mondes. Il a travaillé sur des thématiques comme les hommes illustres de la renaissance, lord Byron, le procès de Marie Stuart et il a dirigé la traduction de nombreuses œuvres en latin. Mais cela ne nous mène pas sur un chemin clair et cela n’aboutit sur rien.

Si nous reprenons certains mots du paragraphe, nous avons « la langue kabyle » et « la langue basque ». Je n’ai pas trouvé la grille de lecture mais j’ai la conviction, que cela parle encore et toujours de sexe. Dans la langue punique, nous avions pas mal d’allusions à l’homosexualité, à la relation entre Hannibal et Hasdrubal. « Hasdrubal » peut être lu « Ha, ce trou de balle ! » et « Hannibal » décomposé en « Hanni + bal » où « anni » est le plusieurs de « annus » en latin qui est « le cercle, la rotation de la terre autour du soleil ». Henri Boudet joue sur la substitution entre le « K » et le « H » tout au long de son livre. Par application de ce principe, « la langue kabyle » devient « la langue habile » et on peut y voir une référence au sexe buccal. Et pour finir « la langue basque » altéré par « Babel » deviendrait un argot (slang) porté sur le sexe masculin (« ba-ba », soit « la bouche ouverte », et « bel-que » soit « belle queue »). Dans ce paragraphe, nous avons aussi les mots « reproduit », « grande pureté (purée) », « permet (spermer) », « passage », « surprenante (prenante) », « désirer ». On voit la répétition du « P » (reproduit, permet, pureté, pour, passage, pensées, surprenantes, peintures) et du « S » (plus, saisir, ainsi, passage, pensées, surprenantes, mœurs, laissent). On a l’impression qu’Henri Boudet veut faire une allusion au premier rapport sexuel d’une vierge avec une verge. Des mœurs qui ne laissent rien à désirer. Ce paragraphe est tout de même énigmatique !

Extrait de « « La revue des deux mondes », tome 18, « la peinture des mœurs contemporaines » d’Eugène Lerminier, de 1847 :

Liens

Aquitains : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitains

Proto-basque : https://fr.wikipedia.org/wiki/Proto-basque

Vascons : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vascons

Gascon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascon

Vardules : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vardules

Cantabres : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantabres

La langue basque : https://fr.wikipedia.org/wiki/Basque

Ibères : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%A8res

Royaume d’Ibérie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Ib%C3%A9rie

Baba : https://www.cnrtl.fr/definition/baba//3

La revue des deux mondes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_des_Deux_Mondes

La revue des mœurs contemporaines : https://fr.wikisource.org/wiki/Peinture_de_m%C5%93urs_contemporaines

Eugène Lerminier : https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Eug%C3%A8ne_Lerminier

Désiré Nisard : https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:D%C3%A9sir%C3%A9_Nisard

Dictionnaires basques : https://www.lexilogos.com/basque_dictionnaire.htm