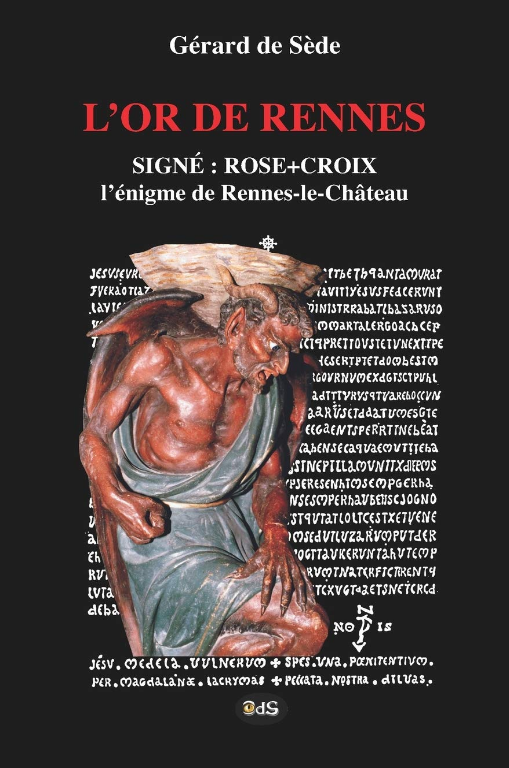

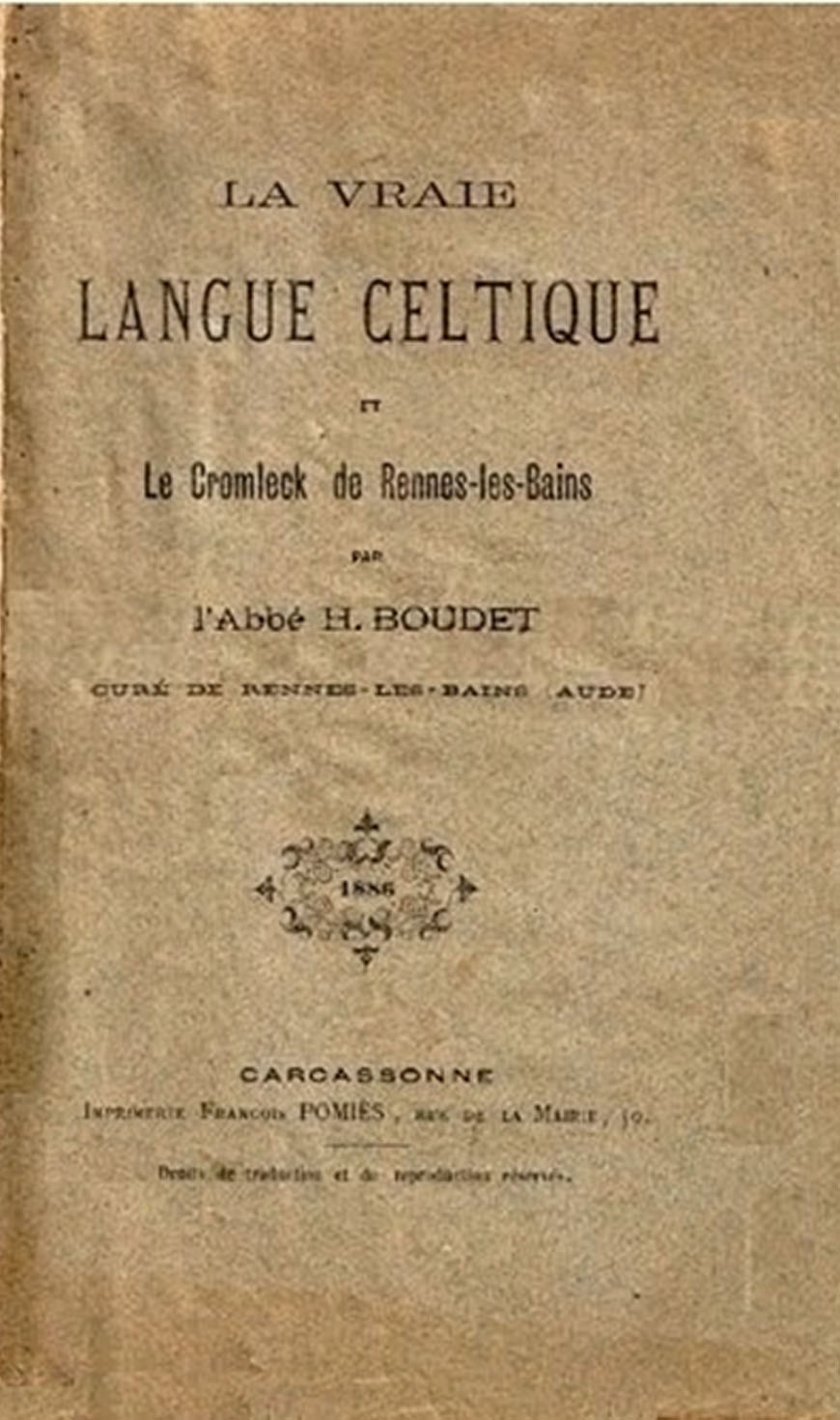

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 109

Partie analysée : Page 109 – Premier paragraphe :

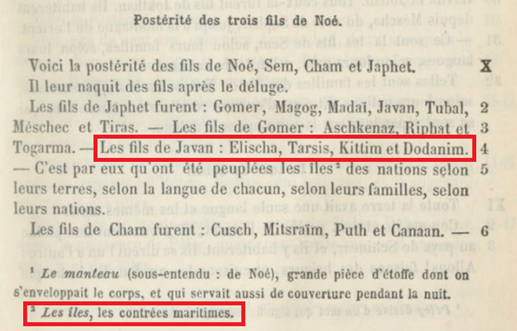

Henri Boudet nous dit que Ptolémée nomma les descendants de Tubal, les Tobéliens alors que Flavius Josèphe les nomma Ibériens. Dans « Histoire des Juifs ou Antiquités Judaïques », Flavius Josèphe nous dit « Thobel(os) fonda les Thobéliens, que l’on appelle aujourd’hui Ibères ». Claude Ptolémée ou Ptolémée d’Alexandrie était un astronome, astrologue, mathématicien et géographe grec qui vécut à Alexandrie au IIe siècle de notre ère. Je n’ai pas trouvé les sources intégrales en Français de la « Géographie » ou le « Traité de géographie » de Claude Ptolémée. Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer ce qu’avance Henri Boudet. Dans les commentaires de la traduction de 1828 du premier volume de « Géographie », le traducteur loue la justesse des noms des peuples et leurs origines dans l’œuvre de Ptolémée. Malheureusement, nous n’avons pas le détail de ces peuples. Un point intéressant concerne les propos du commentateur sur l’analyse des différentes mesures connues à l’époque de Ptolémée. Il en conclut que ces mesures étant trop disparates et limitées dans le temps, seule l’astronomie peut donner une référence universelle et intemporelle qui pourrait être interprétée justement par tous les peuples et de tous les temps.

A méditer.

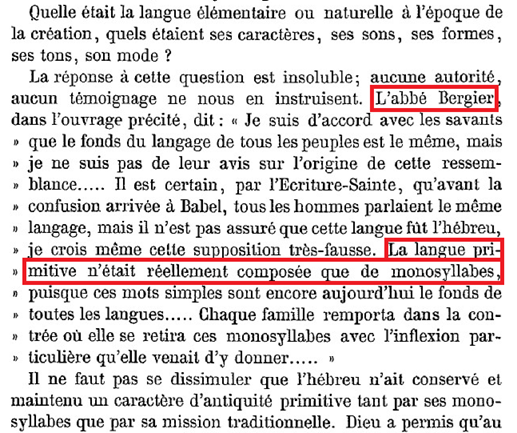

De fil en aiguille, en cherchant des textes autres que celui de Flavius Josèphe qui parlerait de « Tobéliens », je tombe sur « Mémoires de la société archéologique de l’Eure (Chartres) – Année 1860 » qui reprend les écrits de Flavius Josèphe (malheureusement) mais qui retrace en début de chapitre « la recherche de la langue primordiale » et la position de l’abbé Nicolas Sylvestre Bergier qui pense que la langue primordiale n’était pas l’Hébreux mais n’étaient composées que de monosyllabes ». De manière plus générales, ces mémoires, vont dans le sens de l’abbé Boudet, ils proposent le celte comme la langue primordiale. Ce serait donc cette langue la langue la plus proche de la langue monosyllabique primordiale.

Quand on lit le chapitre de ces mémoires sur la langue celtique, on retrouve la démarche d’Henri Boudet. Il faut croire que la VLC est un plagiat de ce livre.

La suite des propos d’Henri Boudet me parait un peu moins clair. Je comprends que c’est Tharsis, le neveu de Thubal (avec un « h ») qui pris la mer avec son peuple pour émigrer vers d’autres terres. C’est là que des pieds du Caucase et des rives de la mer Noire, ils arrivèrent à l’actuelle Espagne où les basques constatèrent leur arrivée et la pratique de leurs mœurs.

Henri Boudet nous dit qu’il est tout de même singulier que le nom » Tharsis » tout comme le nom « Tubal » peut être décomposé par la langue celtique.

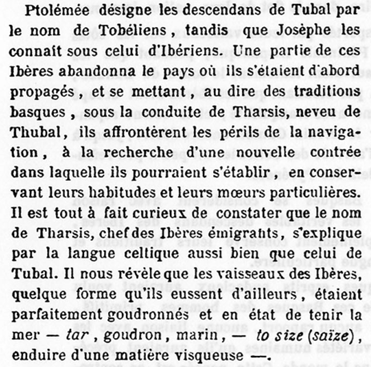

Dans la Sainte Bible de Louis Segond, au chapitre X de la Genèse, qui se nomme « la postérité des trois fils de Noé », il est dit :

| Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Mèschec et Tiras. – Les fils de Gomer : Aschkénaz, Riphat et Togarma. – Les fils de Javan : Elischa, Tarsis, Kittim et Dodadim. C’est par eux qu’ont été peuplées les îles (les contrées maritimes) des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations. |

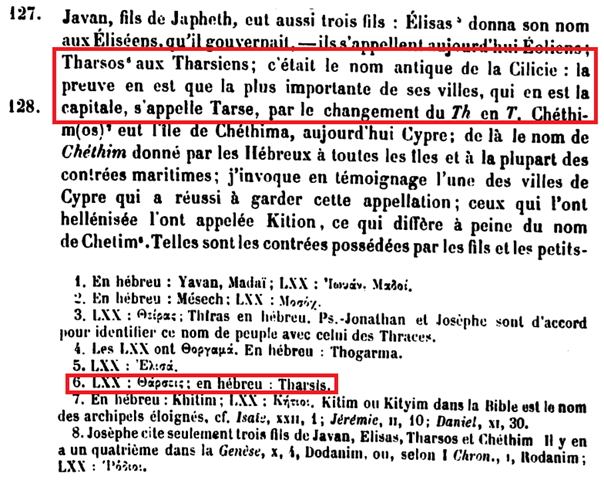

Dans « Histoire des Juifs ou Antiquités Judaïques », Flavius Josèphe nous dit :

| « Tarsos » (« Tharsis » en hébreu) donna son nom aux Tharsiens ; c’était le nom antique de la Cilicie : la preuve en est que la plus importante de ses villes, qui en est la capitale, s’appelle Tarse, par le changement du « Th » en « T ». |

Tharsis est donc bien le neveu de Tubal. Son père était, Javan frère de Tubal.

Wikipédia propose un lien supposé et non avéré entre le personnage biblique Tarsis et les villes de « Tarse » en Cilice et « Tartessos » supposément en Espagne (ville non retrouvée).

Le site EMCI TV, nous dit que « Tharsis » vient de l’hébreu « Tarshiysh » qui signifie :

- Fils de Javan

- Un benjamite, fils de Bihan

- Un des sages proches du roi Assuérus de Perse

- Ville de Phénicie

- Ville de la mer rouge

- Chrysolithe, pierre précieuse présente dans le pectoral du souverain sacrificateur

Le jade, l’obsidienne et la moldavite sont appelées sous le nom générique de chrysolithe.

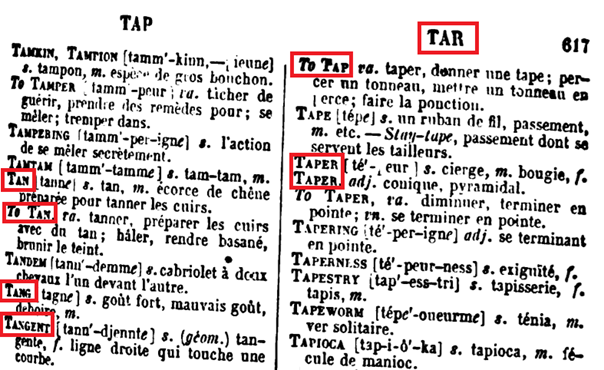

C’est parce que les vaisseaux des ibères étaient parfaitement goudronnés qu’ils avaient cette forme et qu’ils tenaient parfaitement la mer qu’Henri Boudet décompose le nom « Tharsis » de la manière suivante :

- « tar » signifie « goudron, marin »

- « to size (saïze) » signifie « étendue d’une matière visqueuse »

Selon le « Dictionnaire anglais-français » de Percy Sadler :

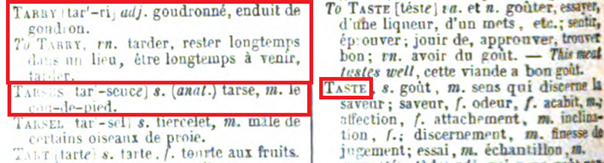

- « tar » signifie « goudron, poix préparée pour goudronner les vaisseaux ; marin, matelot »

- « to tar » signifie « goudronner, enduire de goudron »

- « tarry » signifie « goudronné, enduit de goudron »

- « to tarry » signifie « tarder, rester longtemps dans un lieu, être longtemps à venir, tarder »

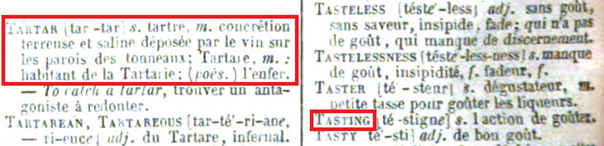

- « tartar» signifie « tartre, concrétion terreuse et saline déposée par le vin sir les parois des tonneaux ; habitant de la Tartarie ; l’enfer »

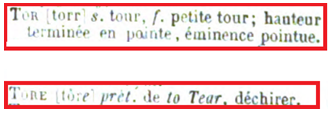

- « tor » signifie « tour, petite tour, hauteur terminée en pointe, éminence pointue »

- « tore » signifie « preterit de ‘to Tear’, déchirer»

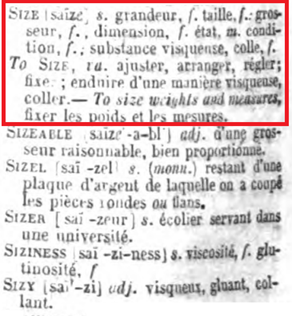

- « to size » signifie « ajuster, arranger, régler, fixer, enduire d’une manière visqueuse, coller »

- « size » signifie « grandeur, taille, grosseur, dimension, état, condition, substance visqueuse, colle »

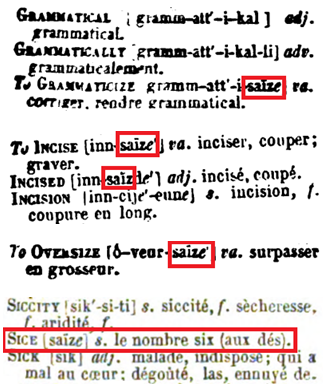

- « sice (saïze) » signifie « le nombre six aux dés »

- « to eyes » signifie « deux yeux »

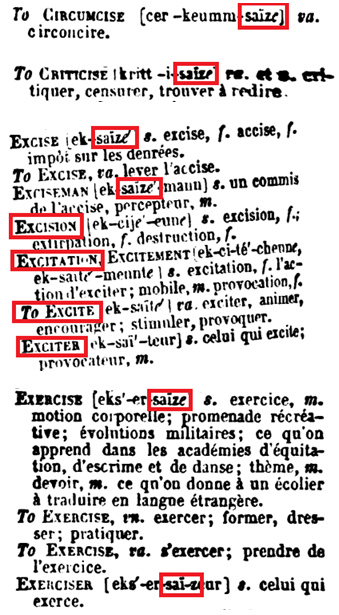

- « to circumcise » signifie « circoncire »

- « to criticise » signifie « critiquer, censurer, trouver à redire »

- « to excise » signifie « excise, accise, impôt sur les denrées »

- « exercise » signifie « exercice, motion corporelle, promenade récréative, évolutions militaires, ce qu’on apprend dans les académies d’équitation, d’escrime et de danse, thème, devoir, ce qu’on donne à un écolier à traduire en langue étrangère »

- « to grammaticize » signifie « corriger, rendre grammatical »

- « to incise » signifie « incider, couper, graver»

- « to oversize » signifie « surpasser en grosseur »

- « to solecise » signifie « commettre des solécismes (fautes grossières de langage) »

- « unzizeable » signifie « dont les dimensions ne conviennent pas, hors de proportion »

- « unsized » signifie « non collé, non assorti »

Dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, nous trouvons les mots suivants :

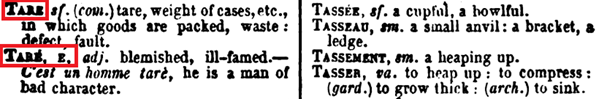

- « tard » qui se traduit en anglais par « late »

- « tare » qui se traduit en anglais par « tare, weight of cases, in which goods are packed, waste, defect, fault »

- « taré, e » qui se traduit en anglais par « blemished, ill-famed. – C’est un homme taré, he is a man of bad character »

A proximité des mots que nous avons trouvés, nous retrouvons les mots suivants :

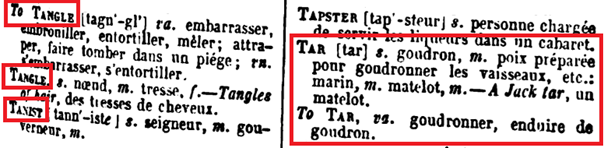

- « to tangle» qui signifie « embarrasser, embrouiller, entortiller, mêler, attraper, faire tomber dans un piège, s’embarrasser, s’entortiller »

- « tangle» qui signifie « noeud, tresse »

- « tanist» qui signifie « seigneur, gouverneur »

- « to taste » signifie « goûter, essayer d’une liqueur, d’un mets ; sentir, éprouver, jouir de, approuver, trouver bon, avoir du goût »

- « taste » signifie « goût, sens qui discerne la saveur ; saveur, odeur, acabit, affection, attachement, inclination, discernement, finesse de jugement, essai, échantillon »

- « tasting » signifie « l’action de goûter »

- « tasty » signifie « de bon goût »

- « excision » signifie « excision, extirpation, destruction »

- « excitation, excitement » signifie « excitation, l’action d’exciter, mobile, provocation »

- « to excite » signifie « exciter, animer, encourager, stimuler, provoquer »

- « exciter » signifie « celui qui excite, provocateur »

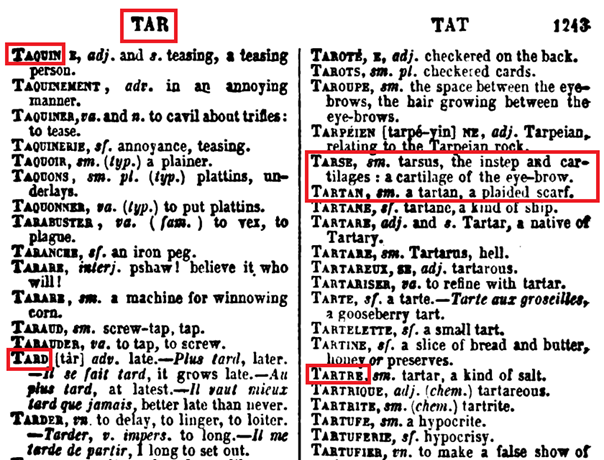

A proximité des lettres repères « TAR » dans la partie Anglais-Français, nous trouvons les mots suivants :

- « to tap » qui signifie « taper, donner une tape, percer un tonneau, mettre un tonneau en perce, faire la ponction »

- « tape » signifie « un ruban de fil, passement »

- « tan » signifie « tan, écorce du chêne préparée pour tanner les cuirs »

- « to tan » signifie « tanner, préparer les cuirs avec du tan, hâler, rendre basané, brunir le teint »

- « tang » signifie « goût fort, mauvais goût, déboire »

- « tangent » signifie « tangente, une ligne droite qui touche une courbe »

A proximité des lettres repères « TAR » dans la partie Français-Anglais, nous trouvons les mots suivants :

- « tarse » qui se traduit en anglais par « tarsus, the instep and cartilages : a cartilage of the eye-brow»

- « tartan » sui se traduit en anglais par « tartan, a plaided scarf »

- « tartre » qui se traduit en anglais par « tartar, kind of salt »

- « taquin » qui se traduit en anglais par « teasing, a teasing person »

Si nous restons au plus proche des homophones, nous pouvons sélectionner les mots « tartar » (tartre, tartare, enfer) et « sice » (le 6 aux dés). Dans ce cas, on pourrait faire un rapprochement entre « 2 fois tar » (ou 2×3 ou 2 x ‘ter’ ou 2 x ‘tar’ ou tartar) et « 3 fois sice » (ou 3×6), ce qui nous donnerait l’enfer (tatar) et le signe de malin ‘666’ (3 fois ‘6’).

Nous avons le mot « twice » qui signifie « 2 fois » et moins usité « thrice » qui signifie « 3 fois ».

Ce qui nous ferait au final : « twice tar and thrice sice ».

On relève aussi les mots suivant qui collent aux thématiques déjà rencontrée :

- « Un taré » pour « un idiot, un teub », on dirait « un teubé » aujourd’hui, mais nous voyons que l’expression ne date pas d’hier

- « tangle » pour « un angle » ou « un nœud »

- « to eyes » est proche phonétiquement de « to size ». Personnellement, je ne suis pas convaincu mais des sites anglophones spécialisés dans les rimes, le proposent en premier.

- « tarse » qui donné comme étant « le cartilage du sourcil (eye-brow) », ce fameux sourcil que l’on retrouve régulièrement et que l’on peut rapprocher de « up » an anglais ou de l’oiseau « la huppe, la pupute » en français et de « hoopoo », « hoop », « woop » en anglais qui donne « le cercle »

- Avec le son « saïze » nous trouvons un certain nombre de verbes qui ont des rapports avec le sexe : « circoncision, excision, excitation ». Est-ce volontaire de la part d’Henri Boudet ? Aucun idée.

Extrait de la Sainte-Bible de Louis Segond, de 1877, La Genèse, chapitre 10 :

Extrait de « Antiquités judaïques » de Flavius Josèphe :

Extrait de « Mémoires de la société archéologique de l’Eure-er-Loir (Chartres) – Année 1860 – Tome II » :

Carte de la Cilicie, en 92 avant J-C :

Extraits du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy Sadler :

Partie analysée : Page 108 – Deuxième paragraphe :

Henri Boudet se pose la question sur l’existence du mot « ibères ». Existait-il avant l’arrivée des enfants de Gomer en Espagne ou est-ce les peuples voisins du midi de la Gaule de l’Espagne qui les ont nommés ainsi à leur arrivée. Henri Boudet nous dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une réponse à ce questionnement. La seule chose à retenir est que la population ibère était bien clairsemée et elle s’est noyée/fondue dans le flot gaulois ou la population gauloise.

Nous ne connaissons pas très bien l’origine du mot « ibère ». Il existe plusieurs possibilités sans aucune d’entre elle ne puisse prendre l’ascendant sur l’autre :

- Origine grecque du mot pour d’signer le fleuve « Ebre »

- Origine basque du mot qui signifie « cours d’eau » qui a donné « Ibère » au peuple vivant proche du cours d’eau

- Origine celtique avec le mot « ber » qui signifiait « cours d’eau » ou « ravin »

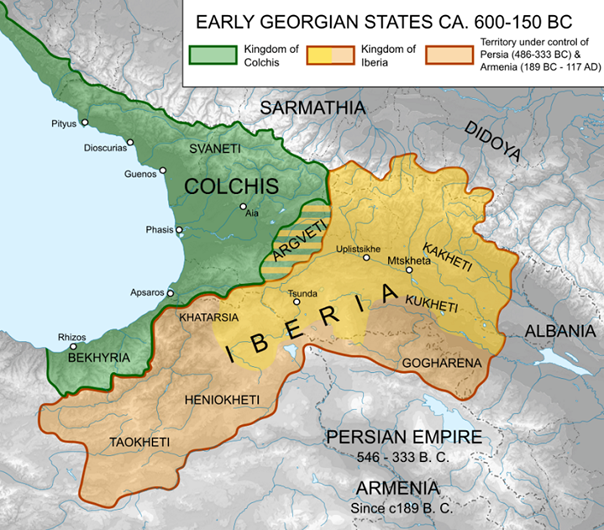

Les grecs appelaient aussi un peuple présent sur le territoire de l’actuelle Géorgie, « Ibères » que l’on appelle Ibères caucasiens pour les différencier des Ibères d’Espagne. Il n’y a pas de liens historiques entre ces deux peuples qui ont été nommés de manière identique. Il n’y a pas de référence à un autre texte dans ce paragraphe.

Nous remarquons les césures des lignes 4, 5 et 6 où nous voyons une volonté manisfeste de ces césures particulières qui auraient bien pu être évitées. :

- « Difficiles » coupé en « diffi » et « ciles »

- « D’ailleurs » coupé en « d’ail » et « leurs »

- « Parait » coupé en « pa » et « rait »

Si nous prenons les parties coupées en retour de ligne : « cile » + « leur » + « rait » donneraient « si leur raie ». Nous relevons la métaphore « noyée dans le flot ».

Ibérie, IIIe siècle avant J-C :

Ibérie dans la Caucase, actuelle Géorgie, entre 600 et 150 avant J-C :

Carte de Ptolémée :

Empire romain et Ibérie en 117 après J-C :

Liens

Gomer : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gom%C3%A8re

Gomer (ville) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gomer

Gomor (mesure) : https://fr.wiktionary.org/wiki/gomor

Table de peuples : https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_peuples

Claude Ptolémée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Ptol%C3%A9m%C3%A9e

Manuel de géographie de Ptolémée : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_(Ptol%C3%A9m%C3%A9e)

Abbé Nicolas Bergier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Sylvestre_Bergier

Tharsis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarsis

Tharsis, personage, ville : https://emcitv.com/bible/strong-biblique-hebreu-tarshiysh-8659.html

Tharsis, pierre précieuse : https://emcitv.com/bible/strong-biblique-hebreu-tarshiysh-8658.html

Chrysolithe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysolite

Royaume d’Ibérie : https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Ib%C3%A9rie