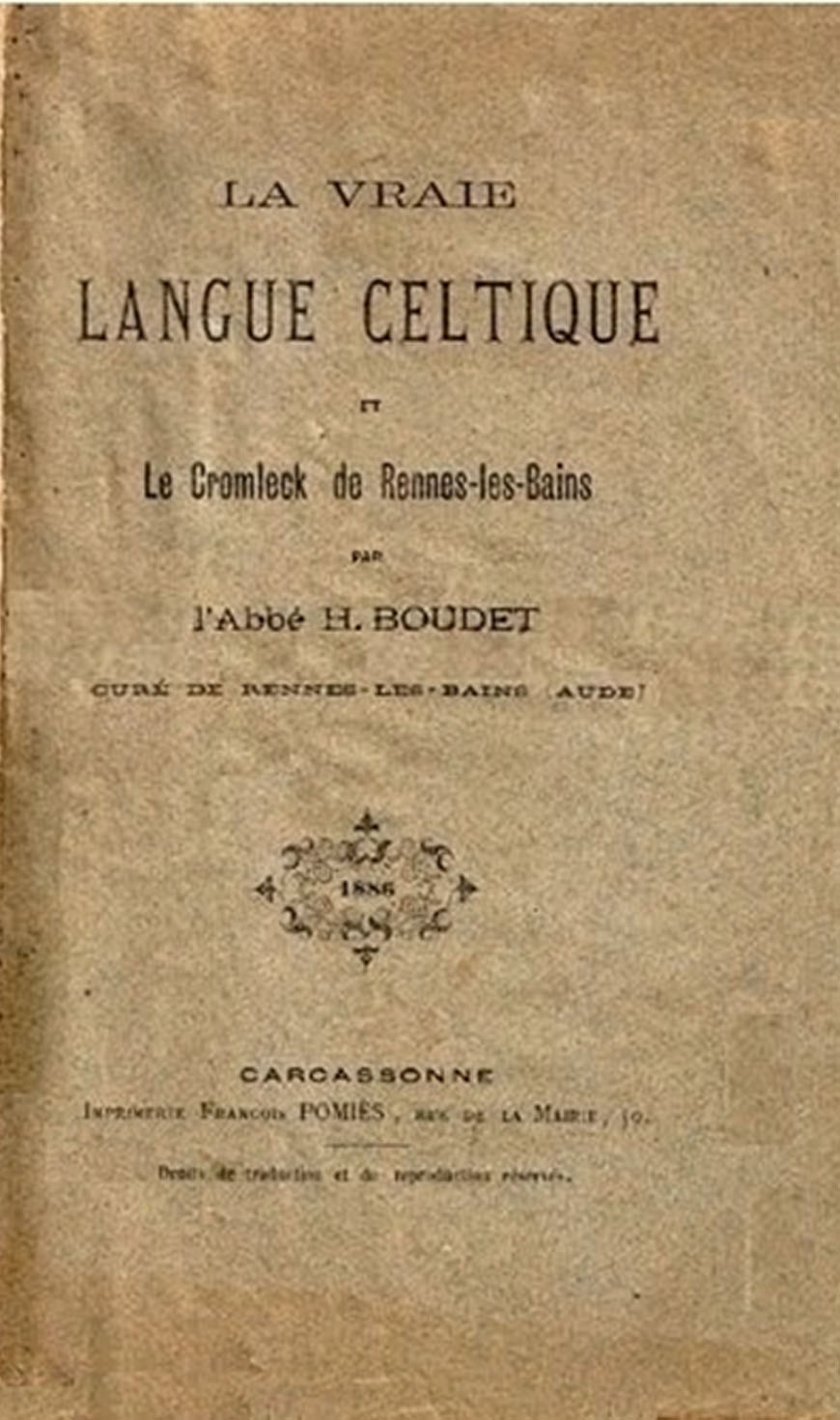

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 10

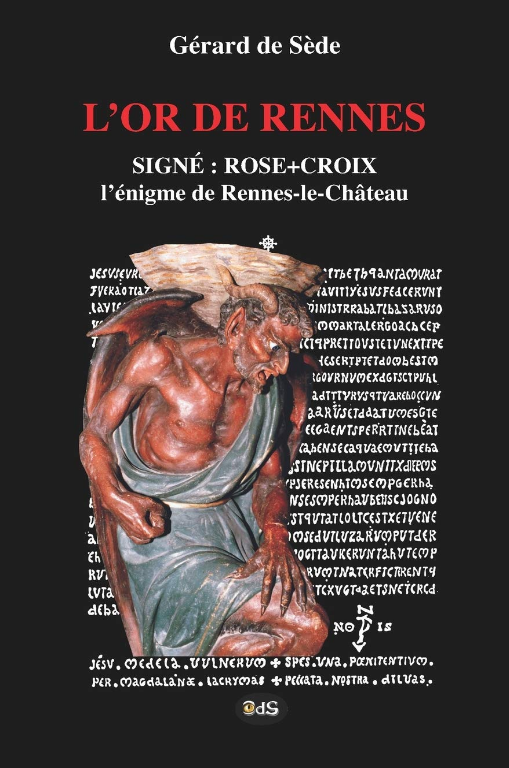

Après avoir longuement parlé des migrations celtes sur le territoire de la Gaule en particulier et sur toute en l’Europe en général et se référant à « Histoire de France » d’Henri MARTIN et « Histoire des Gaulois » d’Amédée THIERRY, Henri BOUDET nous dit que les Gaulois ont laissé les traces de leurs connaissances non pas dans des monuments écrits, c’est-à-dire des livres, mais dans les noms des lieux qu’ils occupaient, dans des noms de tribus et de personnages. Et une langue permet de comprendre ces dénominations données sans toutefois jusqu’à présent donnée la langue en question. Henri BOUDET mentionne maintenant les noms des plus grands linguistes des 18e et 19e siècle qui ont identifié les éléments linguistiques ressemblants voire même identiques sur des langues européennes et asiatiques, voire d’Océanie. Il nous emmène donc en Inde avec Sir William Jones qui fut un linguiste hors du commun qui parlait plus de 20 langues et qui a pointé les ressemblances entre le sanscrit, le grec et le latin. Le gotique, les langues celtiques et le persan possédaient des origines communes avec le sanscrit. Tout cela semble confirmé.

Voir, son livre « The Sanskrit Language », de 1786. Il semble que quelques années plus tôt, un jésuite français, Gaston-Laurent Coeurdoux avait déjà poussé cette hypothèse. Sir William Jones fonda la société asiatique du Bengale, dans la ville de Calcutta. Henri BOUDET parle de la société asiatique de Calcutta alors que c’est la société asiatique du Bengale.

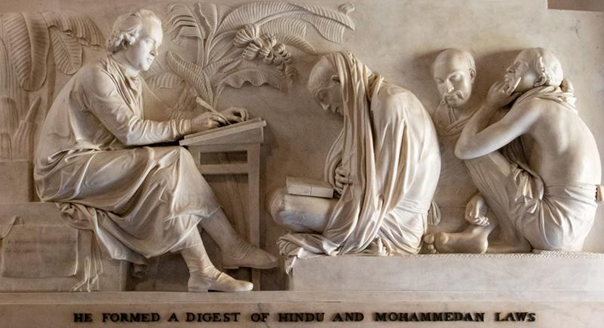

Mémorial à Sir William JONES, chapelle du collège universitaire d’Oxford

Statue de Sir William JONES dans la cathédrale Saint-Paul de Londres

Tombe de Sir William JONES à Calcutta

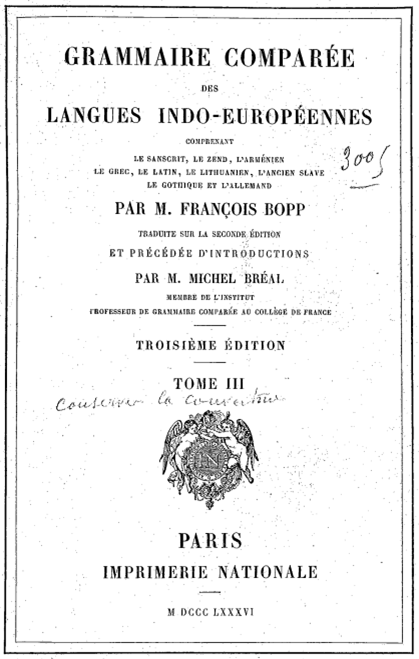

Après Sir William JONES, Henri BOUDET nous parle de la grammaire comparée des langues européennes de François BOPP. C’est juste mais pas tout à fait, je m’explique. Sur le fond, oui, ce qui est dit est conforme. Le livre se nomme exactement « Grammaire comparée des langues indo-européennes », BOPP s’appelait Franz et non François. Michel BREAL qui a traduit en français et repris les textes de Franz BOPP a traduit « Franz » par « François » dans le titre du livre en Français. Très étrange. Pourquoi cette francisation ? Pourquoi Henri BOUDET a passé sous silence Michel BREAL alors qu’il est à l’origine du « François » de François/Franz BOPP. ET là Henri BOUDET a bien indiqué le prénom « François BOPP » alors que nous l’avons vu dans les pages précédentes, pour Charles DUCLOS, il n’a pas mentionné sont prénom et la présenté comme « DUCLOS ». Michel BREAL est le père de la sémantique moderne. Il a été aussi l’initiateur de l’introduction de l’épreuve du marathon aux Jeux Olympiques modernes, épreuve qu’il a suggéré à Pierre de Coubertin. Et la coupe du vainqueur de l’épreuve portait son nom. Franz BOPP est né à Mayence, une principauté du Saint-Empire-Germanique.

Tombe de Franz BOPP

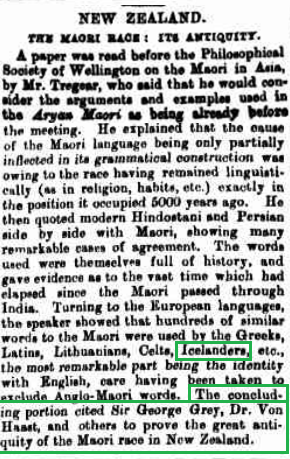

Henri BOUDET fait référence à un article récent pour l’époque, en date du 5 septembre 1885 alors que LVLC a aurait été édité en 1886. Il faudrait donc penser que la référence à cet article a été ajouté au dernier moment avant l’édition de LVLC. Cet article dont il fait référence est apparu dans le journal « The advocate » qui est un journal local de Melbourne en Australie. Comment un journal Australien a-t-il pu être mis à la connaissance d’un curé d’un petit village de l’Aude à la fin du 19ème siècle ? Dans ma jeunesse avant l’avènement d’internet, on pouvait trouver des titres de la presse internationale mais plusieurs jours après leur parution dans le pays d’origine. Dans notre cas de figure quand ce journal de Melbourne a-t-il pu être diffusé à Londres, Paris, Carcassonne ou Rennes-les-bains ? L’aéropostale n’est apparue que dans les années 1920. Combien de jours ou de semaines ont été nécessaires pour qu’un titre de presse australiens soit diffusé en France ? Le timing me paraît bien court.

Le fameux TREGEAR est Edward TREGEAR. Né en Angleterre en 1846, il rejoignit la Nouvelle-Zélande en 1863. Il occupa plusieurs poste avant de s’intéresser aux Maroris et à leurs origines. Il eu une théorie où la langue Maori était originaire des langues Indo-européennes comme les langues européenne. Son livre de référence sur le sujet est « The Aryan Maori » de 1885. Ce livre fut très constreversé mais bien accepté en Europe. La traduction d’Henri BOUDET est fidèle à l’article d’origine. Au-delà de la référence, le nom ou le mot « Tregear » peut nous faire réfléchir. Pourquoi et comment a-t-il ffait référence et trouvé un article de presse du bout du monde ? Arrêtons-nous un moment sur ce mot « Tregear ». C’est un nom de famille propre à la Cornouailles Britanniques. Nous retrouvons le thème de Cornouailles que nous avons déjà rencontré dans les pages précédentes. On parle des habitants de Wornwall (Cornouailles) et du peuple Cornique ou Cornish. Un Gabriel Shear TREGEAR a existé. Il était éditeur de caricatures à Londres de 1820 à 1841. L’activité de ce GS Tregear est tout à fait dans la veine de l’humour d’Henri BOUDET. La piste ne va pas plus loin mais je tenais à souligner l’existence de ce personnage. Dans un ouvrage récent qui a le nom pompeux d’études celtiques, nous avons une référence à un texte nommé « vocal effects in tregear » de Charles PENGLASE paru dans un ouvrage du CNRS nommé « Etudes Celtiques ».

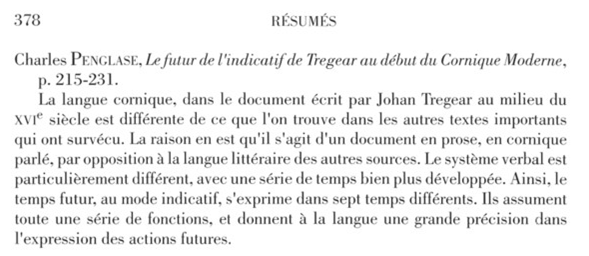

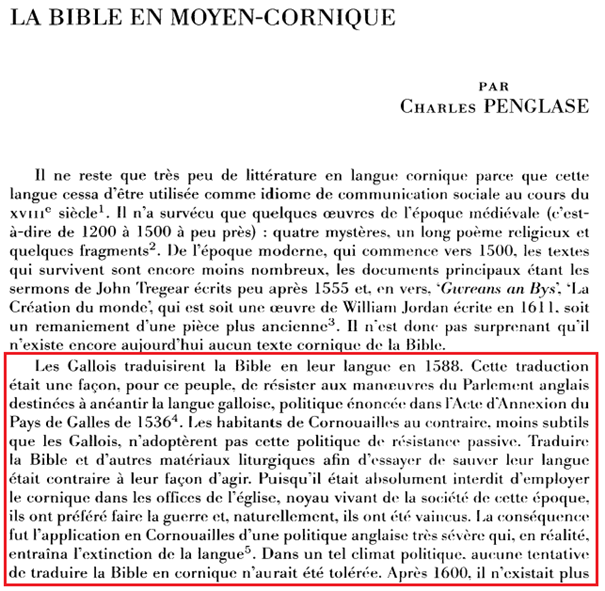

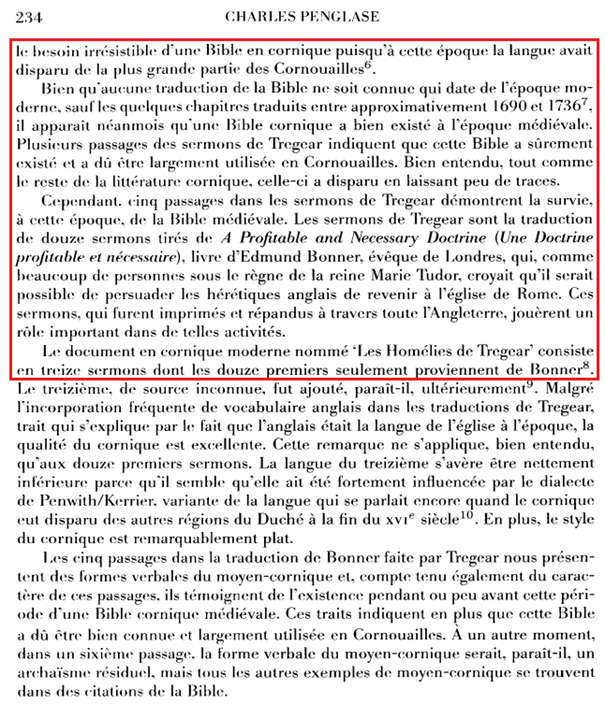

Nous avons aussi un résumé de “Le future de l’indicatif de TREGEAR au début du Cornique Moderne » toujours de Charles PENGLASE. Et le troisième document est « La bible en moyen Cornique ». Charles PENGLASE a étudié les textes de Johan TREGEAR et selon des textes qui lui sont arrivés, Johan TREGEAR aurait fait des homélies en langue Cornique (on les a appelé « Les homélies de TRIGEAR »). PENGLASE pense que TREGEAR s’appuyait sur une bible en Cornique. Mais cette bible n’a apriori n’a jamais existé mais les homélies de TREGEAR laissent penser malgré tout qu’au moins un exemple fut écrit. En résumé, Charles PENGLASE s’est intéressé au travail du Johan TREGEAR spécialiste de la langue Cornique moderne. Et là, dans l’article que j’ai pu consulter, la police de caractère utilisée m’a induit en erreur : Je lu « langue Comique moderne » au lieu de « langue Cornique moderne ».

Cet Henri BOUDET, quel « Cornique » !… Euh, quel « Comique », voulais-je dire ! Il maitrise l’art du comique Belge comme les volkes Arécomiques !

Néanmoins, avec ce TREGEAR, il faudrait se poser la question de JONES et BOPP. Avaient-ils des homonymes spécialisés dans un thème cher à Henri BOUDET. Autre piste à explorer concerne la Nouvelle–Zélande. La Nouvelle–Zélande est constituée de deux îles principales : l’île du nord et l’île du sud ainsi que 700 petites îles. De 1788 à 1840, la Nouvelle-Zélande fait partie de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie, aujourd’hui). On comprend mieux le lien entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande. On nous parle de la société philosophique de Wellington. Faut-il faire le rapprochement avec la ville d’Auckland (aussi en Nouvelle-Zélande) ? Faut-il lire « Auckland » en « Oakland », soit « le pays des chênes ». Comme Henri Boudet ne cesse de parler de l’arbre des druides celtiques, le chêne, peut-on faire un rapprochement. Dans les forums sur l’affaire de Rennes-le-château, l’île d’ « Oak island » (l’île aux chênes) est souvent citée. Cette île se trouve en amérique du nord et rattaché au Canada. La réputation de l’île tourne autour d’un légendaire de trésor caché. « Oak island » est dans le territoire de « la nouvelle écosse » (rectifiée ou pas ?) au Canada.

En synthèse,

- « Oak island » (l’île aux chênes), au Canada, rattaché à l’état de la Nouvelle-Ecosse, l’île des chênes ou le pays des chênes est-il le pays des trésors cachés ?

- « Auckland / Oak Land » en Nouvelle-Zélande rattachée à la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie) ?

- « Le pays des chênes où les druides pratiquaient », le Razès ?

Extrait de « The Advocate », édition du 5 septembre 1885, page 20 :

En vert, les parties non reprises par Henri BOUDET dans LVLC.

Extrait de « Résumés des articles » parus dans une revue du CNRS en 1998 nommée « Etudes celtiques »

Extrait de « Etudes celtiques », « La bible de moyen-cornique » de Charles PENGLASES

Référence aux homélies de TREGEAR

Liens

Sir William JONES : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(linguiste)

Les discours présidentiels de Sir William JONES : https://www.cairn.info/revue-diogene-2007-2-page-124.htm

Franz BOPP : https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Bopp

Michel BREAL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Br%C3%A9al

Edward TREGEAR : https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Tregear

GS TREGEAR : https://en.wikipedia.org/wiki/G.S._Tregear

Mayence : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectorat_de_Mayence

Linguistique comparée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique_compar%C3%A9e

L’aéropostale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_a%C3%A9ropostale

Cornouailles : https://en.wikipedia.org/wiki/Cornish_people

Vocal Effects in TREGEAR : https://www.persee.fr/doc/ecelt_0373-1928_2008_num_36_1_2309

Résumé de “Le future de l’indicatif de TREGEAR au début du Cornique Moderne » de Charles PENGLASE : https://www.persee.fr/doc/ecelt_0373-1928_1998_num_34_1_2145

La bible au moyen-cornique, les homélies de TREGEAR : https://www.persee.fr/doc/ecelt_0373-1928_1997_num_33_1_2121

La race Aryenne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_aryenne