La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 18

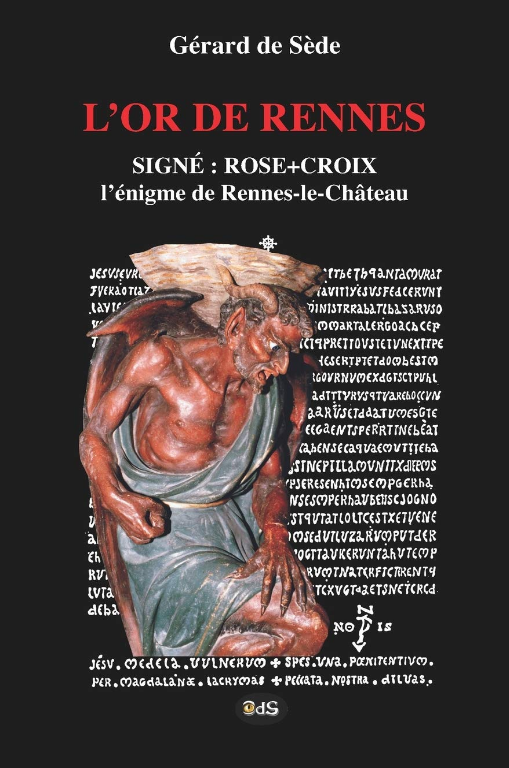

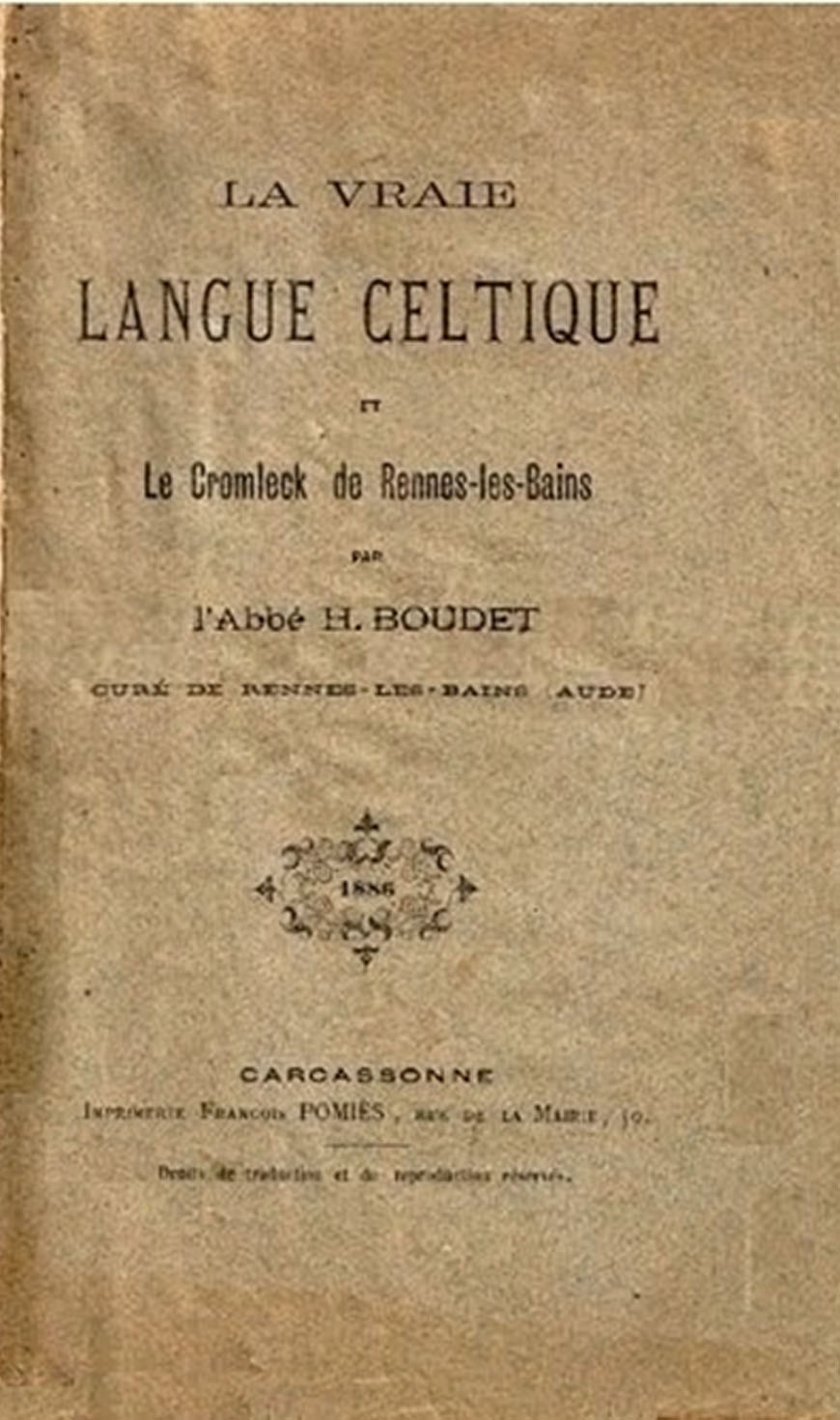

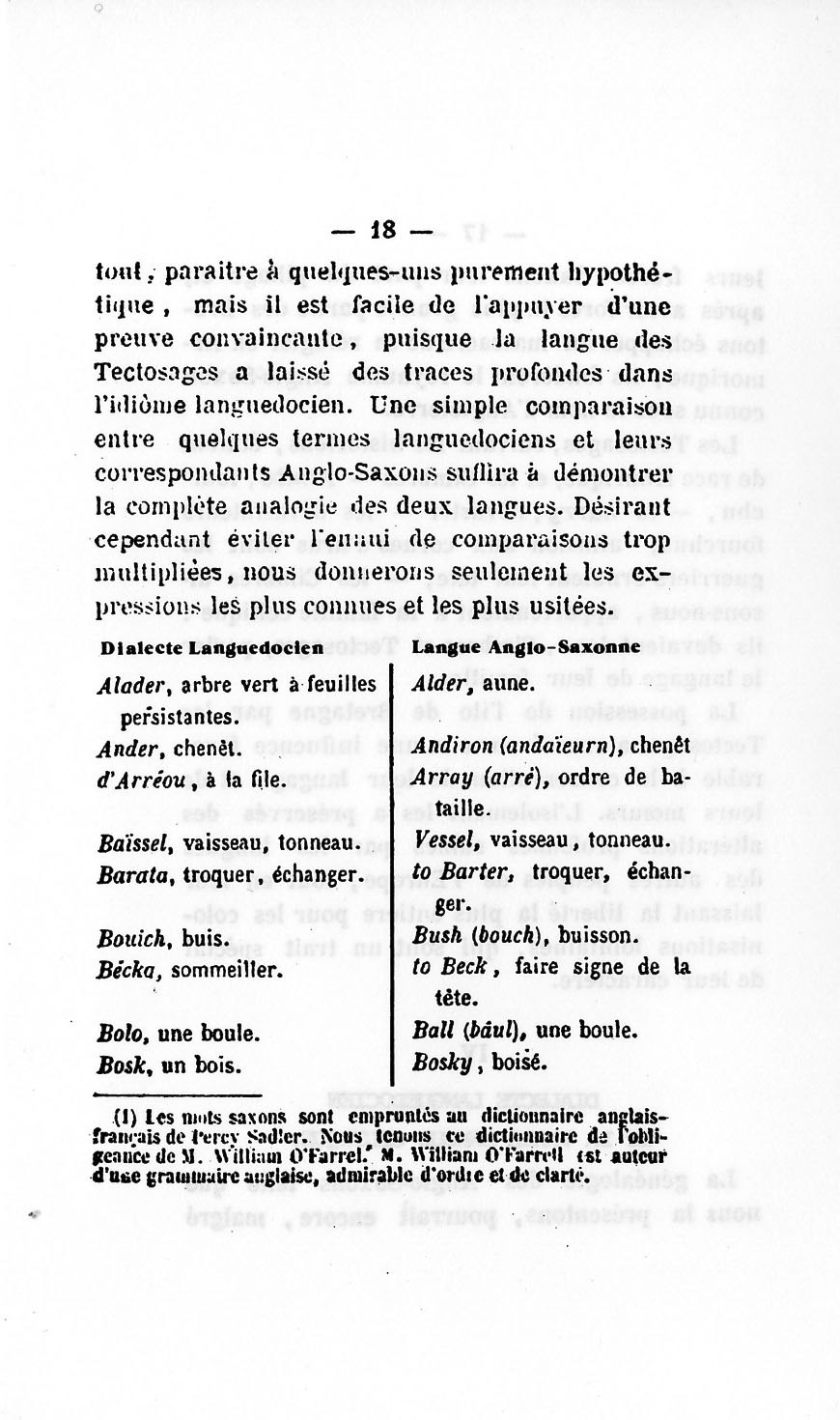

La présence en double de « M. William O’Farrell » attire mon attention. Le premier « M. William O’Farrel.’ » est écrit avec un seul « l » suivi de « .’ » alors que le second « M. William O’Farrell » a bien ses deux « l ». Avec deux « l » est la bonne orthographe. On ne sais pas bien si c’est une aspotrophe ou une virgule entre « Nou » et « tenons ». Dans un cas comme dans l’autre, ce signe de ponctuation n’a pas de reaison d’être dans la phrase. Le « d’une grammaire anglaise » prête à caution. On ne sait pas si c’est la réédition qui est de mauvaise qualité ou si le texte d’origine avait ce qui semble être des erreurs avec « d’use grammaire auglaise ». A la vue de ce commentaire, on a l’impression que William O’Farrell connait personnellement Henri BOUDET et qu’il lui a conseillé le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER. « William O’Farrell est auteur d’une grammaire anglaise, admirable d’ordre et de clarté. » La formulation « admirable d’ordre et de clarté » attire mon attention. L’introduction de la grammaire anglaise de William O’Farrell me paraît très étrange. Il semble avoir signé l’introduction mais il parle de lui à la troisième personne. Faudrait-il imaginer qu’Henri BOUDET serait l’auteur de l’introduction du livre de William O’FARELL ?! Henri BOUDET était agrégé d’anglais et de toute évidence, les deux hommes se connaissaient. Dans cette introduction, on parle énormément de « clarté ». Par contre la notion d’ordre n’y est pas, elle est rajoutée par Henri BOUDET. Il y a donc un ordre à trouver ou à comprendre ou à appliquer. Et cet ordre va nous éclairer. Il est à noter que la couverture arrière du livre annonce la parution d’un prochain livre « Cours gradué des temes anglais ». Et la date mentionnée est « 1886 », le fameux « 1886 » !

Nous sommes sur la bonne voie.

Avançant sur l’analyse de la VLC, nous nous rendons compte qu’il existe de nombreux jeux de mots en anglais, pas uniquement sur le texte, sur le nom des livres et des auteurs mentionnés.

Pourrait-il exister un jeu de mots pour « William O’Farrell » ? Grâce au chanteur des « black eyed peas », nous savons savons que « William » peut se décomposer en « Will i am » qui peut se traduire en « Serais-je » ou « je serais ». Et pour le « O’farrell » ? On pourrait le décomposer en « a far hell » soit « un lointain enfer » ou « a feral » soit « un sauvage ». Cela donnerait « Serais-je dans un enfer lointain » ou « serais-je un sauvage » ? Côtoyant de plus en plus les jeux de mots d’Henri BOUDET tout est possible.

Introduction de « La grammaire anglaise » de William O’Farrell

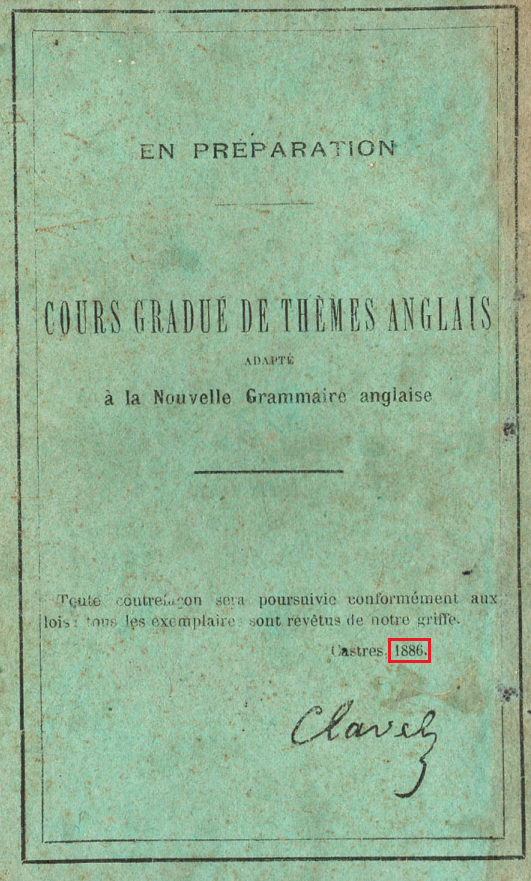

Couverture arrière de « Grammaire anglaise » de William O’Farrell

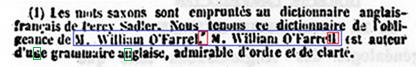

Henri BOUDET va nous présenter pendant plusieurs pages des tableaux comparatifs de termes anglais et languedociens afin de prouver que l’anglais et le Languedocien possèdent une même origine. Lors de l’analyse de la page 17 de LCLV, j’ai fait référence au dictionnaire de patois de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER. Dans l’introduction de ce dictionnaire, Aimé VAYSSIER montre les liens phonétiques et grammaticaux entre le langudocien (ou langue d’Oc) et l’anglais. A une époque l’anglais a été francisé par le jeu de rois et de reines qui ont vécus sur le territoire français et tout particulièrement en aquitaine. La langue d’Oc a eu des influences sur la langue anglaise. Mais en aucun cas, une langue originelle aurait été l’ancêtre à la fois de l’anglais et de la langue d’Oc. Aimé VEYSSIER nous montre certaines ressemblances. Dans ces tableaux comparatifs, nous allons trouver certaines concordances phonétiques et dans certains exemples aucune concordance. Ce tableau semble globalement tout à fait fantaisiste. Certains considèrent que LVLC est un livre codé.

S’il est effectivement codé, ces tableaux de la page 18 à la page 21 ressemblent étrangement à une grille de lecture ou de décodage. Pour décoder, nous avons toujours besoin d’une grille ou d’une matrice qui permet de décoder le texte cacher.

Personnellement, à mon niveau d’analyse actuel, je n’ai pas trouvé de correspondance entre les tableaux des pages 17 à 21 et le reste du livre. L’option « grille de décodage » n’est pas certaine et non vérifiée à ce stade de mes recherches mais je n’écarte pas l’idée qu’elle en soit une.

La première chose surprenante est que le languedocien est considéré comme un « dialecte » et l’anglais qui est considérée comme une « langue » et non une seule seulement anglaise mais une « langue Anglo-Saxonne ». Il existe forcément un sens à ces particularités de terminologie. Nous constatons dans les deux termes « Dialecte Languedocien » et « Langue Anglo-Saxonne » que les mot commun est « Langue » (que l’on retrouve dans Languedocien).

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Alader/Alder

![]()

Pour la partie anglaise, j’ai évidemment utilisé le dictionnaire anglais-français de Percy Adler comme il nous est donné par Henri BOUDET, lui-même. Pour la partie languedocienne, je me suis appuyé sur plusieurs dictionnaires languedociens parus au 19e siècle :

- Le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES

- Le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH

- Le dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

- Le dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY

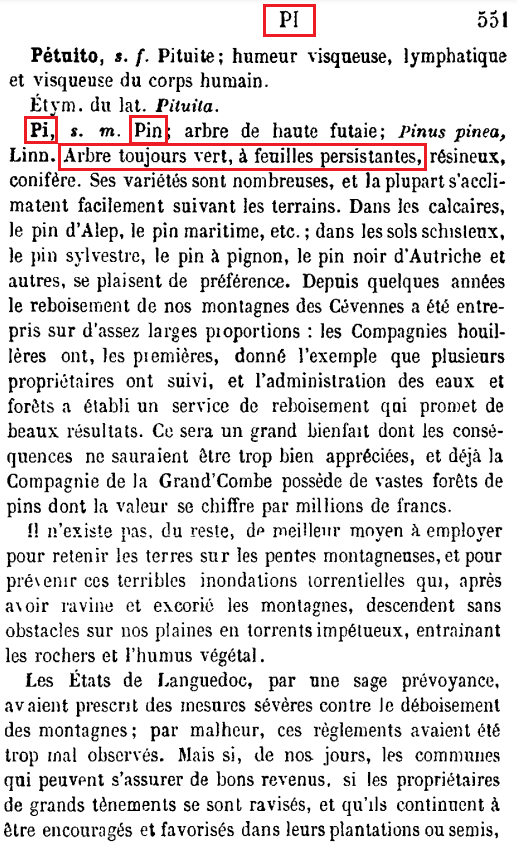

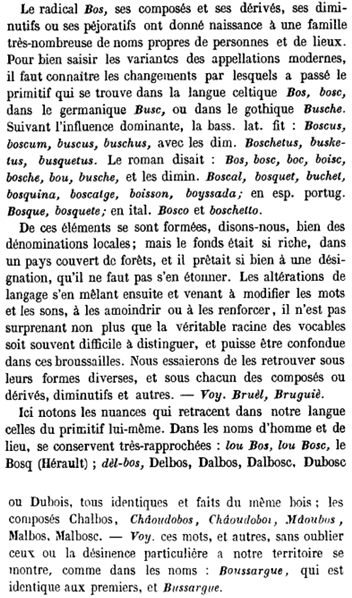

Dans les dictionnaires de référence Languedociens, je n’ai pas trouvé « Alader », cela commence bien ! Par contre, j’ai trouvé la définition (presque) exacte le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES ! Merci à celui de l’équipe microsoft qui a inventé le « CTRL+F » ! Le mot qui correspond à définition « Arbre toujours vert, à feuilles persistantes » est le « Pin » et pas l’aune. En page 2 de LVLC, nous avions vu qu’Henri BOUDET en faisant référence aux Ligures, parle de la « domination des Ambras ou Ombres ». Nous avons une paire de mots qui phonétiquement sont proches. Ce « Ambras ou Ombres » est-elle une indication menant à Maximin D’HOMBRES ? Cela ne me parait pas impossible.

Chaque correspondance est une énigme à elle toute seule ! Il y a donc un nombre important d’énigmes à résoudre avec différents niveaux de lecture. Cela va être très long et très compliqué ! Et en Languedocien, le « Pin », s’écrit « Pi ». Et la page 551 du dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, les lettres repères de la page sont « PI ». Et comme tous les mots que va nous proposer Henri BOUDET, « Pi » a plusieurs sens. « Pi » est aussi l’oiseau le Pivert. Sa définition est en page 552 et les lettres repère de la page sont « PIC ». Henri BOUDET ne va pas cesser de nous parler de rochers, de montagnes et de pics ! Mais alors pourquoi « Alader » ?! Mot qui ne semble pas exister dans le dictionnaire languedocien. Faut-il voir un jeu de mot ? « A la une, à la deux, à la trois… à la der ! » Faudrait-il faire un lien entre ce mot et le dernier mot de la liste du tableau ou le positionner « à la der.. nière » place du tableau ? Faut-il rechercher une formule mathématique qui contiendrait « une dérivée » (à la dér…ivée) et « Pi » ?

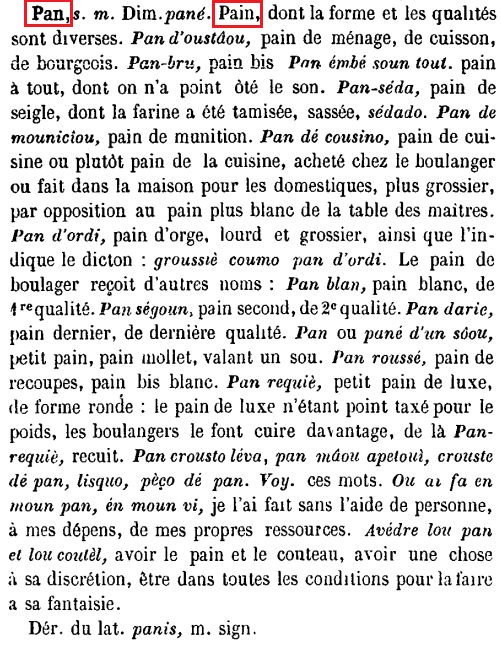

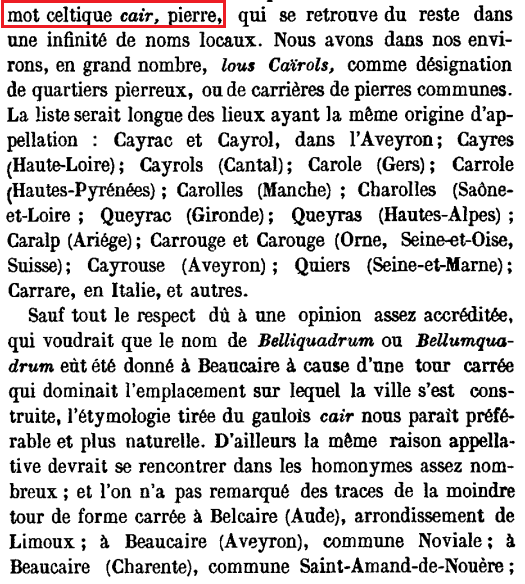

Si nous recherchons « aune » dans le dictionnaire languedocien, nous trouvons « aouno ». Cela ne correspond pas à l’arbre « l’aulne » mais à l’ancienne mesure « l’aune ». La définition dit que l’aune vaut cinq pans moins un quart. Le « Pan » correspond en français à « l’empan », une mesure faite par une main doigts écartés. L’empan correspond à une mesure de 9 pouces, 8 lignes, pied-de-roi soit 262,5 millimètres. C’est très précis ! Mais « Pan » signifie aussi « le pain » ou l’onomatopée « Pan ! » qui désigne un bruit qui claque. Nous sommes bien avancé avec tout cela ! Si nous continuons à rechercher le mot « aune » dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRES, nous trouvons la ville de Beaucaire où son origine indiquerait une lieu bordé d’aunes (wern ou guern en celtique). La définition indique que cette ville est renommée pour sa foire du 22 juillet. Nous avions vu en page 11, que l’ancien nom de l’aune, l’arbre est le « verne » ou le « vergne ». Beaucoup y voit une référence à Jules VERNE. Dans le livre « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET, le mot « verne » est suivit du mot « vit » sui signifie « le membre viril » soit le « sexe masculin ». Il donne plusieurs exemple d’utilisations dans la littérature antique et médiévale.

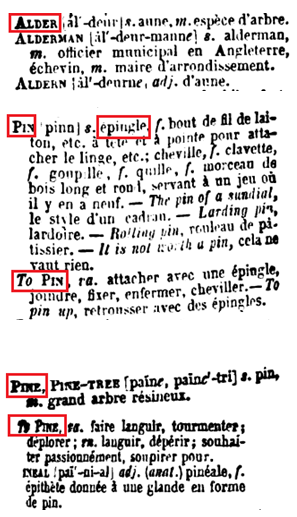

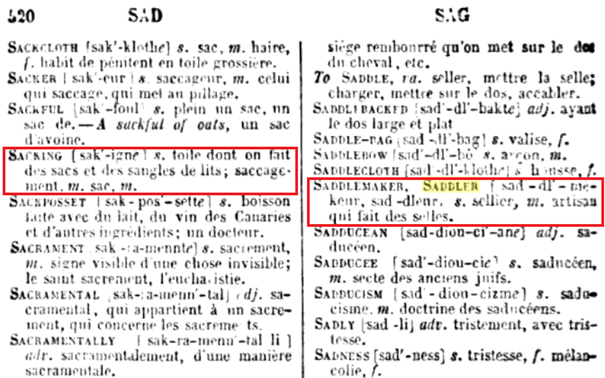

Si nous basculons sur le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, en première réflexion, faut-il voir un jeu de mot entre « Alder » et «Sadler » comme pour désigner Percy SADLER alors que le nom est donné par Henri BOUDET ?

Un « Saddler » (avec 2 « d ») est un « sellier, un artisan qui fait des selles ».

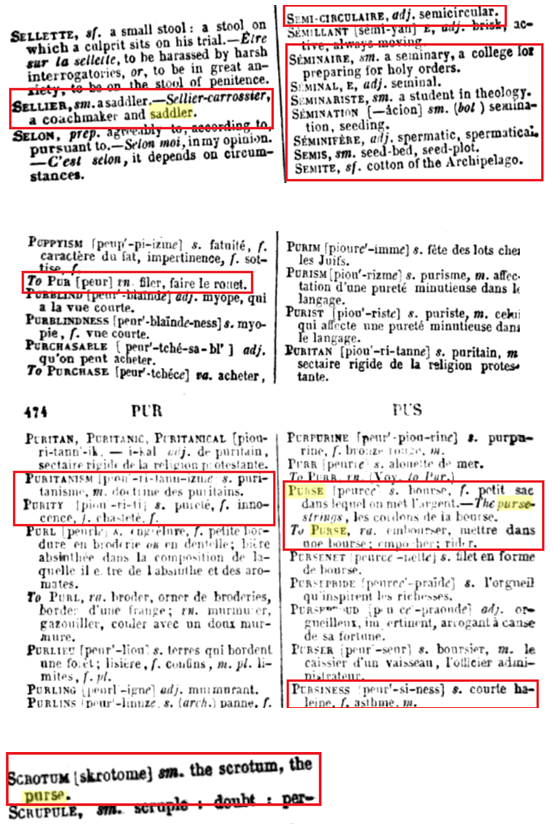

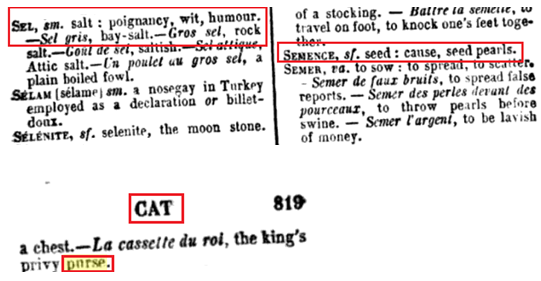

« purse » est une « bourse, un petit sac dans lequel on met de l’argent ; le scrotum, la bourse sui renferme les testicules ».

« purse » au singulier se prononce « peurse » à la française mais au pluriels « purses » se prononce « peursize » à la français.

Au résultat « Purses Saddler » est bien un homophone de « Percy Sadler ».

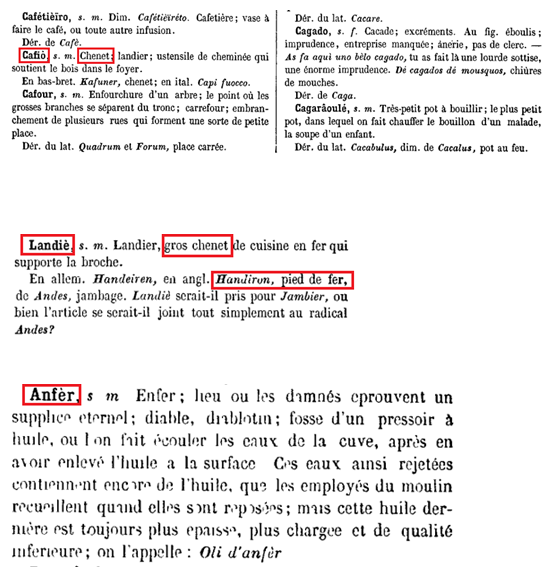

Le mot « sel » en français homophone de « selles » se traduit par « salt, poignancy, wit, humour » soit « sel, ce qui a un caractère poignant, esprit, humour ».

Si nous compilons tout cela, « Percy SADLER / Purses Saddler » pourrait se comprendre comme « un artisan qui fait de l’humour porté sur le sexe ». Et nous verrons qu’au fil des pages, nous allons identifier de plus de plus de jeux de mots salaces. Cette référence à « Percy SADLER » est utilisé aussi comme un jeu de mots avec « Purses Saddler ». Nous retrouvons le mot « purse » dans l’expression « la cassette du roi / the king’s privy purse » en page 819 du dictionnaire don les lettres repères sont « CAT ». Nous verrons l’utilisation de « CAT » dans le présent tableau.

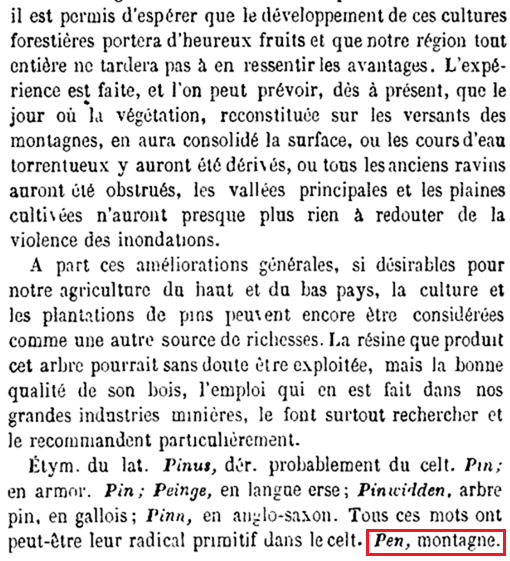

Si on recherche l’arbre, le pin, on trouve « Pine » ou « Pine tree » en anglais. En argot français « pine » désigne le sexe masculin. Si on recherche le mot « Pin », cela signifie « épingle » ou le verbe « to pin », soit « attacher avec une épingle ». Selon le dictionnaire languedocien de Maximin Dhombres, le mot « pin » en français se dit « pi » en languedocien et il viendrait du latin « pinus » dérivé du celte « pin » et prendrait son origine dans le mot celte « pen » qui signifie « montagne ». En languedocien « pi » désigne l’oiseau « le pivert » que l’on écrivait en français « pic-vert ». Il vient du latn « picus » sont le radical « pic » indique « la pointe, un dard, un instrument qui sert à frapper, à piquer ». « Pic » est l’onomatopée du bruit que fait cet oiseau en frappant de son bec les arbres ou les pierres ». Le pic-vert fait donc un lien entre l’arbre et la pierre et probablement l’oiseau huppé que nous verrons un peu plus tard.

Nous voyons dès à présent les relations entre le sexe masculin (pine), l’arbre (le pin/the pine tree), le cercle (le pi) et la montagne (le pen), le pic-vert (pi), la pierre (frappé par le pic-vert), l’oiseau huppé (hoopoo) et une nouvelle fois le cercle (hoop).

Tous ces mots que nous allons retrouver de manière récurrente tout au long du livre ont un lien entre eux ; ils sont issus de jeux phonétiques.

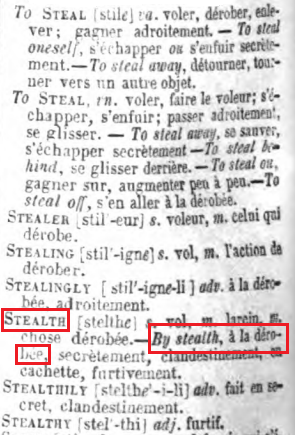

Si on recherche « à la der », la plupart des résultats ne donnent pas « à la dernière » comme nous aurions pu nous attendre. « A la der » correspond dans la plupart des cas à l’expression « à la dérobée ». Etonnant, non ?! « By stealth » signifie « à la dérobée, secrètement, clandestinement, en cachette, furtivement ». « Stealth » signifie « vol, larcin, chose dérobée ».

En synthèse, pour le couple « alader / alder », le dictionnaire de Maximin D’HOMBRE semble être le dictionnaire languedocien utilisé.

Nous retrouvons comme thématique :

- Pi (Pin en languedocien) en notion mathématique

- Pi en tant que constante mathématique

- Pic en tant qu’objet

- Pic-vert en tant qu’oiseau

- La dérivée de Pi en notion mathématique

- Pine en tant que sexe masculin

- Le pain en objet

- L’aune et l’empan en mesure de longueur

- Jules VERNE en personnage

- Percy SADLER en tant que personnage

- La ville de Beaucaire en lieu géographique

- Le 22 juillet en date

- Un vol en tant qu’action

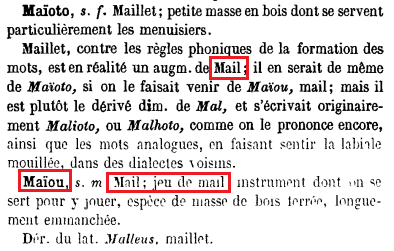

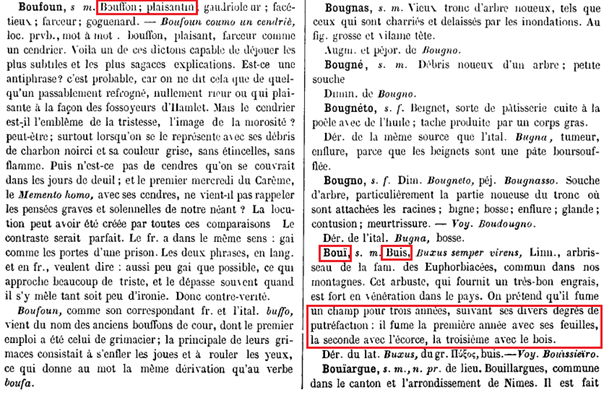

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait de « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Ander/Andiron

![]()

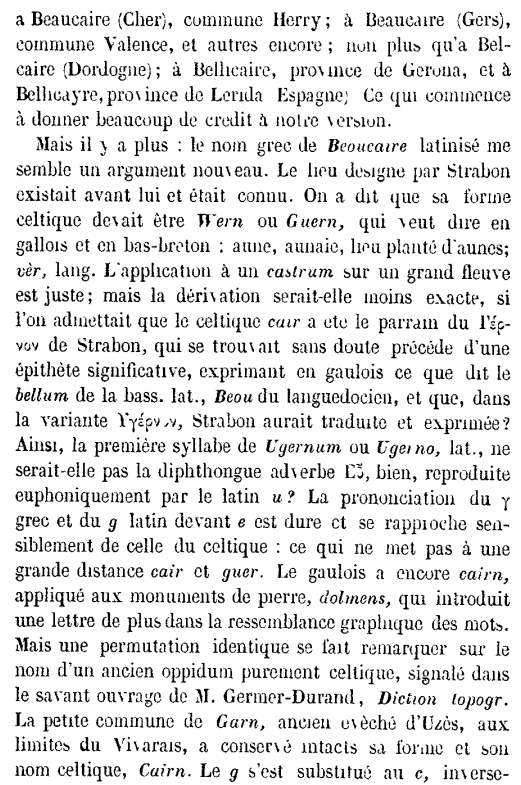

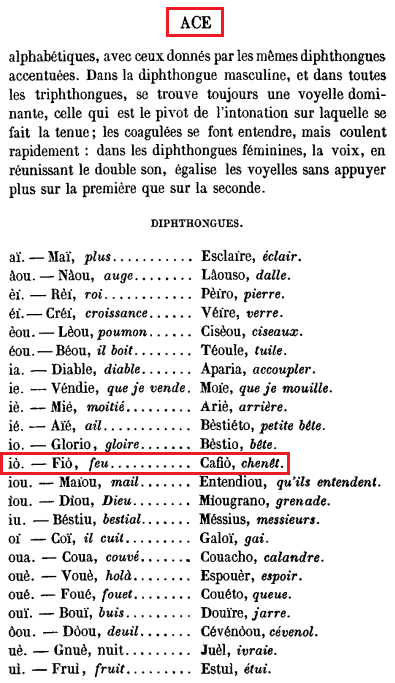

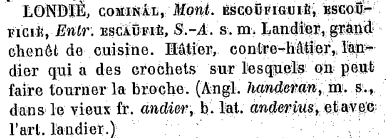

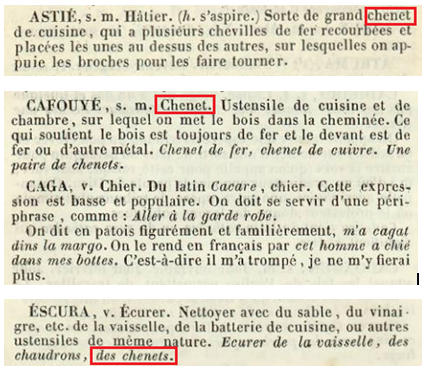

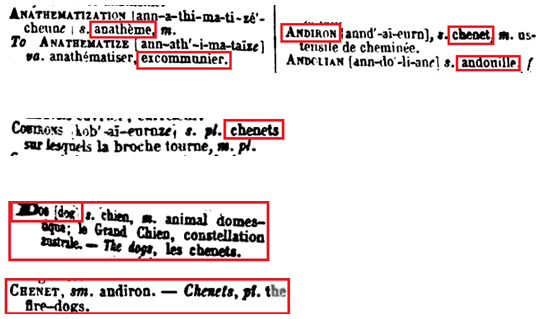

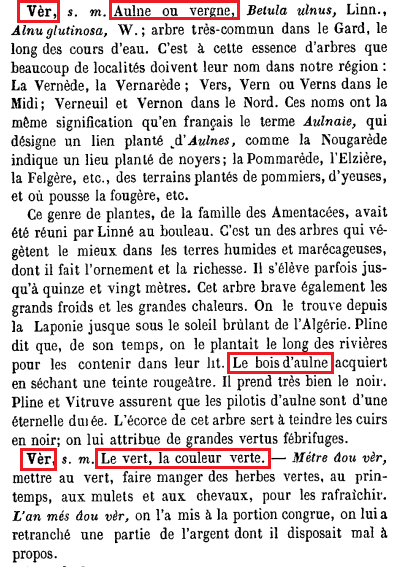

Dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRE, « chenêt » se dit « cafio » en languedocien en non « ander ». Dans la définition du mot « accent », nous retrouvons un sensemble de particularités phonétiques dont les diphtongues où nous retrouvons « cafio, chenêt ». Nous retrouvons le mot anglais « Handiron » traduit en « pied de fer » (alors qu’on s’attendrait plutôt à « main de fer » pour hand + iron) dans la définition du mot « Landié » qui en français donne « Landier » qui correspond à un gros chenêt de cuisine. L’origne du mot comme décrit dans le dictionnaire me parait bien curieux. Le radical serait « andès ». Dans les dictionnaires de l’abbé GARY et de Aimée VAYSSIER, nous avons les mots « Landié », « Londié », « Astié » « Cafouyé » pour désigner un chenet.

Une chênaie est une forêt de chênes.

Les synonymes de « chenets » sont « landier », « hâtier », « marmouset ».

Un « marmouset » ou un « marmot » est un « petit garçon » dans son sens « ironique ».

Un « marmouset » est aussi une figure grotesque d’ornement.

Les chenets vont par par paire et ils permettent de surélever le bois dans le foyer de la cheminer pour améliorer la combustion et avoir une meilleur flamme.

Dans le dictionnaire de Maximin D’HOMBRE, « Ander » n’existe pas, mais nous « avons le mot « Anfer », soit « enfer » en français. Le feu des enfers est une option.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy ADLER, le mot trouvé est « Andiron » qui est entouré par les mots signifiants « anathème », » excommunier » et « andouille ».

Ces mots ont une connotation religieuse et comique qui ne passent pas inaperçues.

Les chenets est le nom d’une constellation qui se nomme en anglais « the dogs » ou the « fire-dogs ».

D’un point de vue de la phonétique, celle donnée par Henri BOUDET n’est pas fidèle à celle du dictionnaire Anglais. Henri BOUDET indique « (andaïeurn) » alors que dans le dictionnaire, nous avons « [annd’-aï-eurn] Au début du dictionnaire anglais, dans les explications des abréviations, pour « iron » nous avons « ironiquement ». Il ne faut pas oublié que nous sommes en pleine fantaisie de jeux de mots. Toutes les combinaisons sont possibles.

En synthèse, pour le couple « ander / andiron », nous retrouvons comme thématique :

- Chênaie, une fôret de chênes

- « The dogs » ou « Fire-dogs », constalletion

- Andiron (Hand Iron : Main de fer) qui signifie « Pied de fer »

- Enfer, le feu des enfers

- Anathème, excommunier

- Un sens ironique à trouver

- Un marmouset, un petit enfant

- Un marmouset, une figure grotesque d’ornement

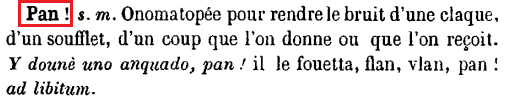

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extraits du dictionnaire Patois-Français du Tarn de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

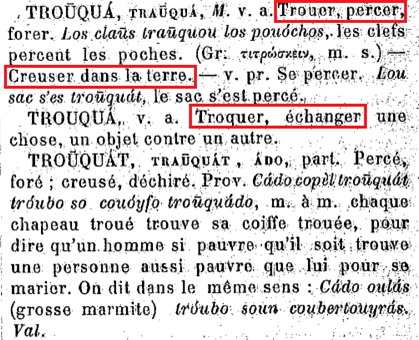

Partie analysée : Page 18 : Tableau : d’Arréou/Array

![]()

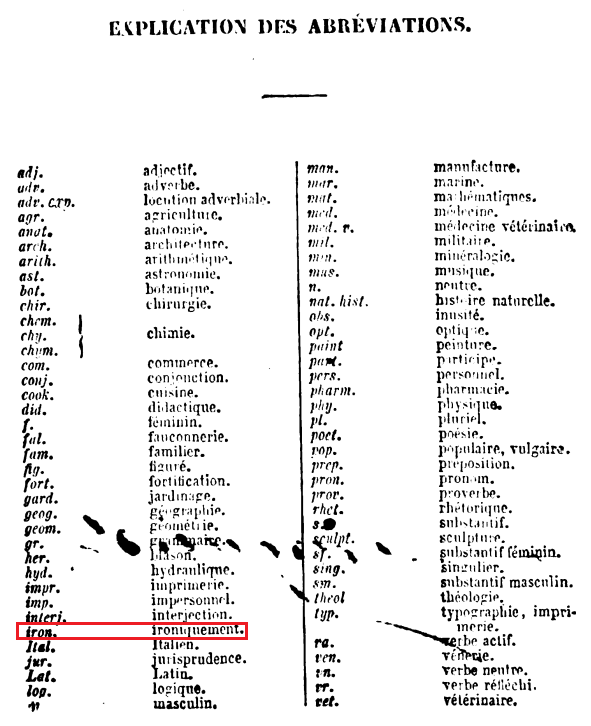

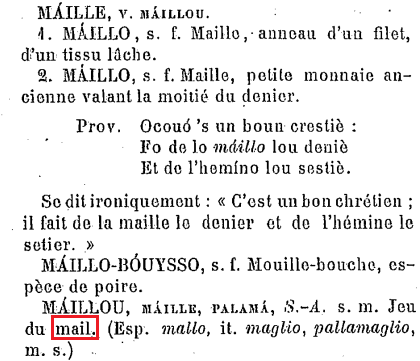

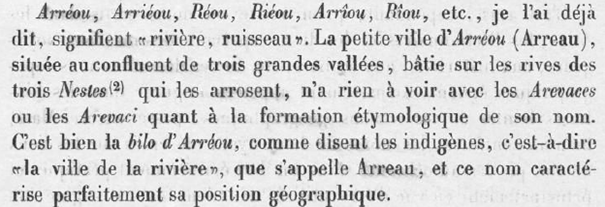

La « Mail d’Arréou » est une montagne des Hautes-Pyrénées, avec un sommet à 1128 mètres d’altitude. On peut donc dire que la définition de « à la file » désigne « une maille ». « Arréou » se nomme en français « Arreau ». C’est une petite commune des Hautes-Pyrénées près de Tarbes. Elle se situe dans le pays d’Aure. Il n’y a qu’un pas à franchir pour écrire « Pays d’Aure » en « Pays d’or »… le pays de l’or. Emile BELLOC dans son « Observation des noms des lieux du sud de la France », indique que « Arréou » signifie « rivière ». « Mail » signifie « Montagne, Pic rocheux ». Le col d’Arréou a été aussi nommé à tort « Col d’Arrius » et certains auteurs ont été jusqu’à le nommer « Col Darius ». « Mail » ou un « maillet » ou une « masse » peut se dire « mal » en languedocien. Et « mal » signifie « mal », « douleur », « un pêché », « maillet », « masse », « acide ». Sur la crête du col d’Arreau (Mail d’Arréou), plusieurs sites internet de randonnées et de cyclotourisme indiquent la présence d’un cairn sur cette crête. Ce cairn indique le début de la descente. La seule photo que j’ai trouvé de ce cairn est la suivante, mais rien ne confirme que c’est bien le cairn dont nous parlons.

En y regardant de plus près, le visage d’un homme semble y être dessiné.

D’après le dictionnaire patois-Français de DUPLEICH, un « mail » est un « brisoir », un « écang » ou un « macque ». Un brisoir ou un macque est une masse en bois cannelée destinée à briser/macquer le chanvre ou le lin. Un écang était un outil qui permettait de séparer les la filasse de la paille du chanvre ou du lin. Nous verrons plus loin que nous allons trouver le mot « prostituée ». La présence ici d’un macque fait penser au maque (pour maquereau) qui est un souteneur de prostituées ou un proxénète. Je sais que cela peut faire hurler car le livre a été écrit par un homme d’église mais il ne s’est pas gêné pour indiquer le mot « prostituée ».

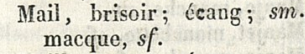

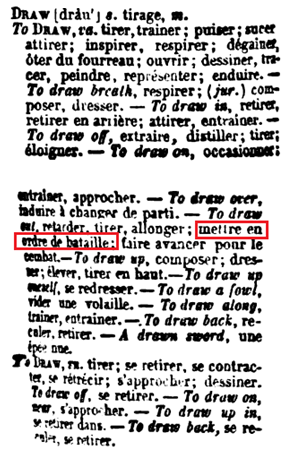

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy ADLER, nous avons effectivement la bonne définition « ordre de bataille » pour le mot « array ». Les lettres repères du mot « array » est ARS. Comme Henri BOUDET est un homme d’église, on pense tout de suite au curé d’ARS. L’autre verbe qui signifie aussi « mettre en ordre de bataille » est « to draw out ».

Pourquoi rapprocher « à la file » et « ordre de bataille » ? Quel est le sens à trouver ?! Je n’ai malheureusement pas trouvé le jeu de mots qu’Henri BOUDET nous a légué. Pour « ordre de bataille », faut-il penser aux « cheveux en bataille »… et à l’épi de cheveux ? et pourquoi pas les épis d’or ? Les épis de blé d’or ?

En synthèse, pour le couple « d’Arréou / Array », nous retrouvons comme thématique :

- Une crête, un pic en lieu géographique

- Un cairn

- Le pays de l’or en lieu

- Une maille en terme d’objet

- Un péché en tant qu’acte réprimandable

- Un épi de blé d’or

- Un ordre (rangement)

- Le curé d’Ars en tant que personnage

- Un maquereau / proxénète en tant que personnage

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait de « Observation des noms de lieux du sud de la France » d’Emile BELLOC

Extrait du dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

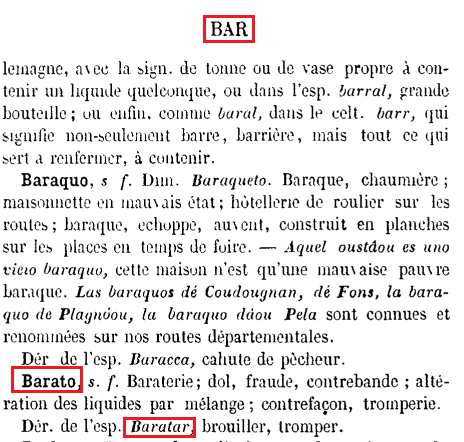

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Baïssel/Vessel

![]()

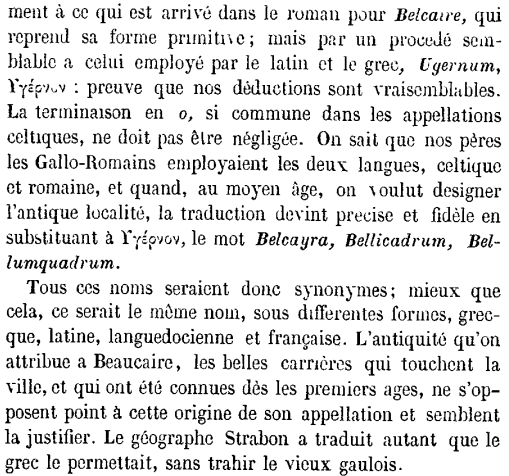

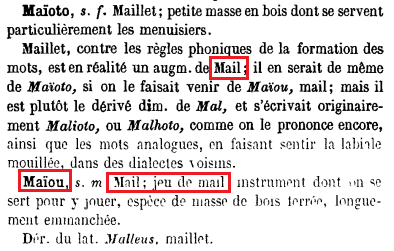

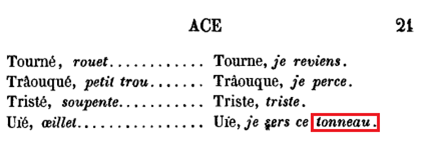

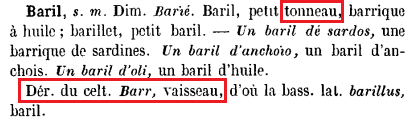

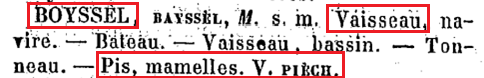

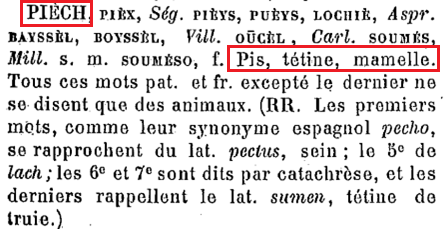

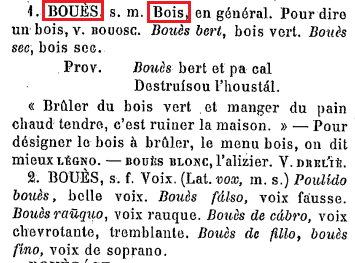

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, le mot « Baïssel » n’y est pas. Le mot « Bail » dérigne un petit tonneau. Il vient du mot celte « barr » qui signifie « vaisseau ». Dans la définition du mot « Accent », nous avons le mot « Uié » qui possède un double sens : « œillet » et « je sers ce tonneau ». Dans le dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VEYSSIER, nous trouvons le mot « BOYSSEL / BAYSSEL » qui signifie « vaisseau », « navire », « bateau », « bassin », « tonneau », « pis », « mamelles ». Nous retrouvons encore une fois « Pi ». « Pis », « Mamelles » peuvent aussi se dire « Piech ».

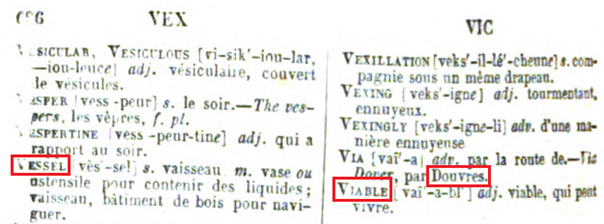

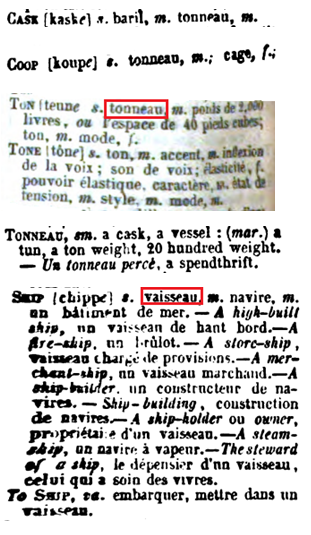

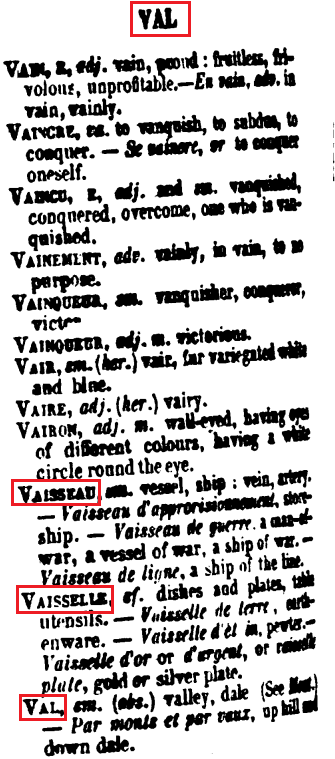

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, pour le mot « Vessel » nous avons bien « Vaisseau » mais pas « Tonneau » ! Au regard du mot « Vessel », nous avons les mots « via » et « viable ». Pour « via », nous avons l’exemple de « Via Douvres ». « Viable » pourrait faire penser à « Diable ». La vaisselle « gold or silver plate » et « plata » signifie « argent » en espagnol. Un « tonneau », sedit en anglais « cask » ou « coop ». Le tonneau est aussi une unité de mesure : un poids de 2 000 livres et un volume de 40 pieds cube. Dans la partie « Français-Anglais », nous avons les mots « Vaisseau » et « Vaisselle » qui se suivent. Et le mot suivant est « Val » qui est aussi les lettres repères de la page « VAL ». Un « vaisseau », se dit « ship » en anglais. Je ne suis pas arrivé à trouver un mot anglais qui possède les deux sens « Vaisseau » et « Tonneau ».

En synthèse, pour le couple « Baïssel / Vessel », nous retrouvons comme thématique :

- Œillet en tant que fleur

- Pis d’une vache

- Pi en tant que constante mathématique

- Pech comme lieu géographique

- Douvres en lieu géographique

- Argent en tant que métal

- Tonneau : poids de 2 000 livres en tant qu’unité de mesure

- Tonneau : volume de 40 pieds cubes en tant qu’unité de mesure

- Diable en tant que personnage

- Val en lieu géographique

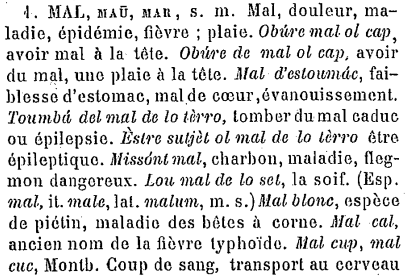

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

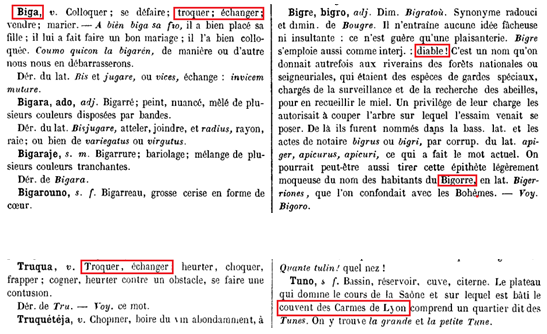

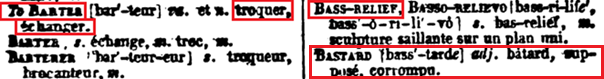

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Barata/to Barter

![]()

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « troquer, échanger » se dit « biga » ou « truqua » en languedocien et non « barata ». En regard du mot « Biga », nous avons le mot « Bigre, bigro », qui signifie « bigre », « bougre », « diable ! ». Le mot est aussi utilisé pour nommé les habitants de la ville de « Bigorre ». En regard du mot « truqua » nous avons le mot « tuno » qui signifie « bassin ». Plateau sur lequl est bati un couvent des Carmes de Lyon comprend le quartier dit des tunes. « La tune » signifie aussi « l’argent », « avoir de la tune ! ». Le mot « Barata » signifie « tromperie, fraude ». Les lettres repères de la pages sont « BAR ». Ils font penser au « barr » celtique qui signifie « vaisseau » que l’on a vu juste avant.

Dans le dictionnaires d‘Aimée VAYSSIER, « trouqua » signifie « troquer, échanger » mais il veut aussi dire « trouer, percer, creuser la terre ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « to barter » signifie effectivement « troquer, échanger ». En regard du mot « to barter », nous avons le mot « bas-relief » et juste en-dessous nous avons le mot « batard ».

En synthèse, pour le couple « Baïssel / Vessel », nous retrouvons comme thématique :

- Bigorre comme lieu géographique

- Diable en tant que personnage

- Bâtard en tant que personnage

- Couvent des Carmes de Lyon

- « De la tune », de l’argent en tant qu’expression

- Fraude/tromperie en tant que concept

- Creuser dans la terre en tant qu’action

- Un bas-relief en tant qu’objet

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

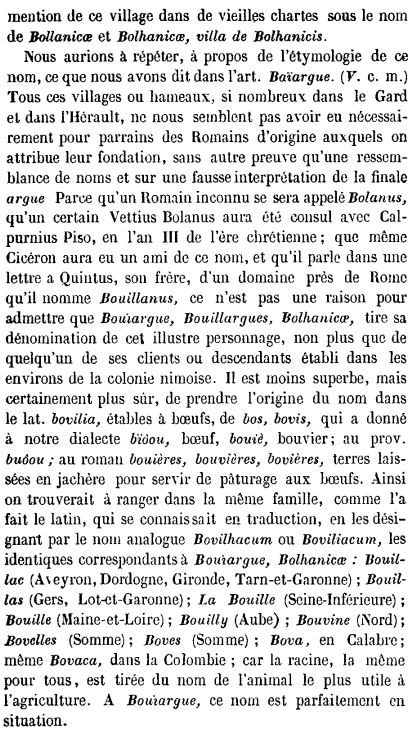

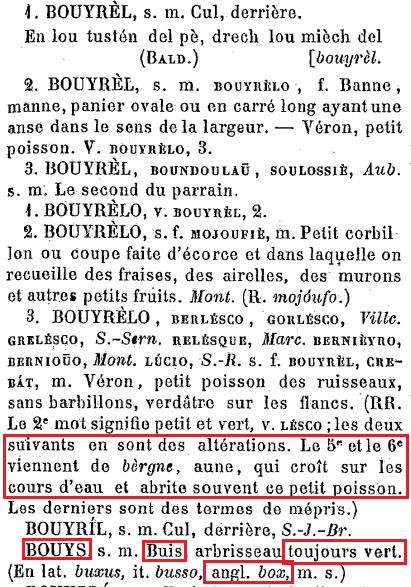

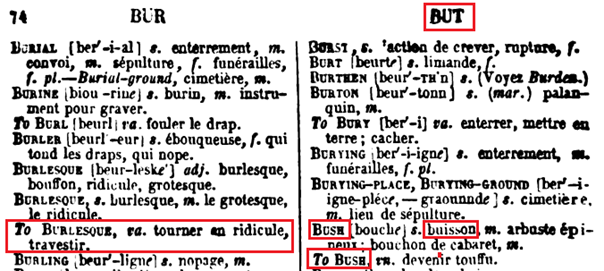

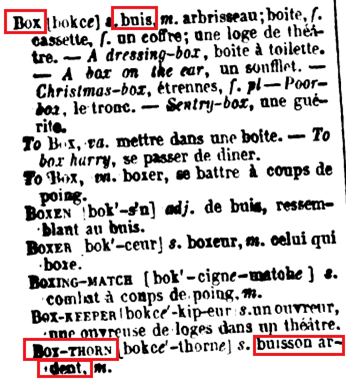

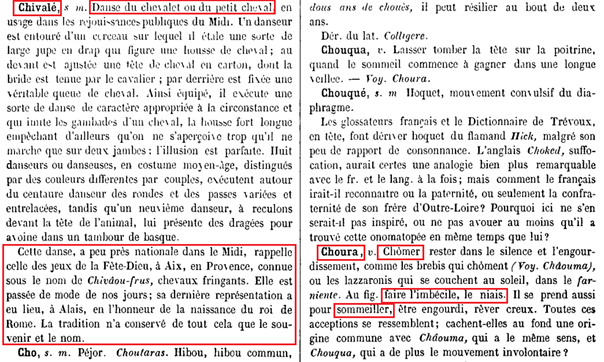

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Bouich/Bush

![]()

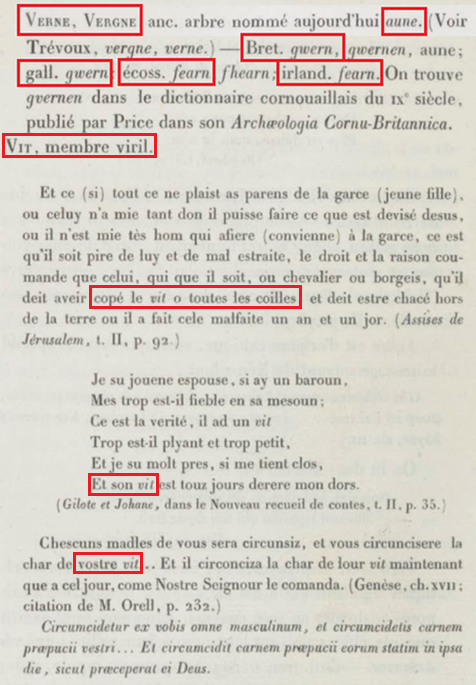

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Buis » se dit « bouï » en languedocien et non « bouich ». Il nous est dit que le buis est utilisé comme fumier, et ce pendant 3 années, la première année avec ses feuilles, la deuxième année avec l’écorce et la troisième année avec le bois. La formule est singulière. Le mot qui suit est « Bouïargues » qui est un canton de Nimes qui tire son origine de « étable à bœufs ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « Buis » se dit « bouch ».

Dans le dictionnaires d‘Aimée VAYSSIER, « Buis » se dit «Bouys » . Il n’y a pas de correspondance pour « Bouich ».

Dans ces dictionnaires, il est mentionné que ce mot vient du latin « buxus ».

Dans le dictionnaire d’Aimé VAYSSIER, il nous est sit qu’en anglais, on dit « box »… comme une boite ! De plus, le mot précédent à « Bouyrel », « Bouyrelo », « Bouyril ». Le sens premier est « cul, derrière ». Les sens seconds sont « un panier », « un poisson », « bergné, l’aune ». Nous retrouvons l’aune et le verne ! Faut-il faire un lien avec ce que nous avons vu précédemment ?

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « bush » signifie effectivement « buisson ». Mais l’écriture en phonétique ne correspond pas à celle donnée par Henri BOUDET. Ce dernier le note « « (bouch) » alors que dans le dictionnaires nous avons « [bouche] ». Le mot en regard de « Bush » est « burlesque ». Nous sommes toujours dans l’humour à la Henri BOUDET. Les lettres repères de la page sont « BUT ». C’est effectivement le mot « Box » qui signie « Buis ». Il signifie aussi « boite, coffre, cassette ». Et « Box-thorne » signifie « Buisson ardent ».

En synthèse, pour le couple « Bouich / Bush », nous retrouvons comme thématique :

- Engrais, fumier en tant

- Bouffon, plaisantin en tant que personnage

- Nîmes en tant que lieu géographique

- Etable de bœufs en tant que lieu

- Boite, tronc des pauvres à l’église en tant qu’objet

- Cul ou le derrière en tant que partie du corps ou situation

- Aune en tant qu’arbre

- Bouche en tant que partie du corps

- But en tant que nom

- Burlesque en tant que caractéristique

- Buisson ardent en tant qu’élément religieux

Encore une fois, nous n’avons pas compris le sens profond recherché par Henri BOUDET. Il y a un jeu de mots à trouver. Chaque paire de mots est une énigme.

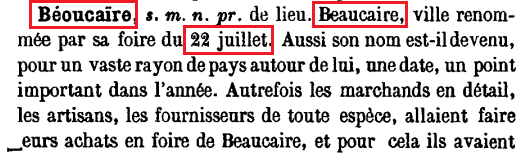

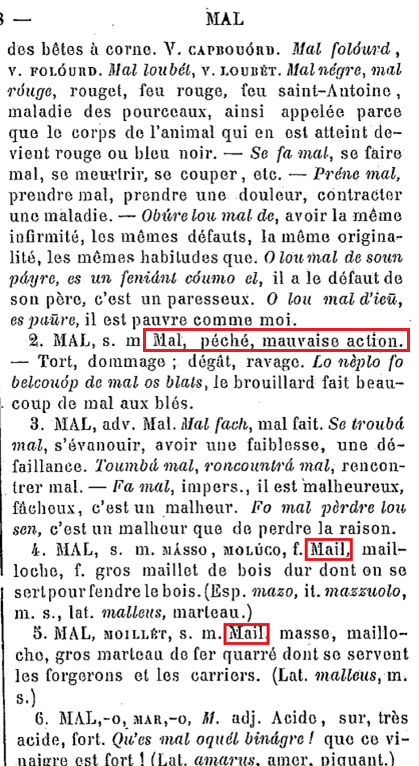

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

![]()

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, « Buis » se dit « bouch ».

![]()

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

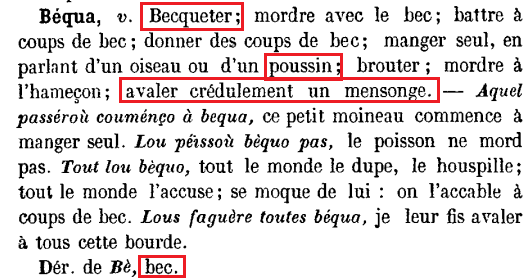

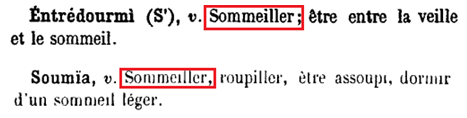

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Bécka/to Beck

![]()

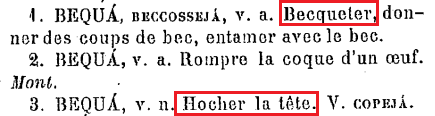

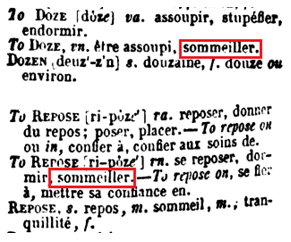

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Sommeiller » se dit « Choura » ou « s’entrédourmi » ou « Soumïa » en languedocien et non « bécka ». « Choura » signifie « chômer » dans son sens premier. Il veut aussi dire « imbécile, niais » et « sommeiller ». « Chourer » en argot signifier « voler ». « Bécka » fait penser à « une bécasse » à une « fille imbécile, niaise ». Cela correspond à la définition de « Choura ». En regard du mot « Choura », nous avons le mot « Chivalé » qui est la danse du petit cheval ou du chevalet . Maximin D’HOMBRES indique que cette dans fait penser à celle des jeux de la Fête-Dieu à Aix, en Provence connue sous le nom « chivâou-frus ». Cette fête sut instauré par le roi René d’Anjou et en tête du premier cortège, la présence des chevaliers du croissant y est décrite. Nous trouvons le mot « Béqua » qui signifie « Becqueter, donner des coups de bec ». Il signifie aussi « manger seul en parlant d’un poussin » ou « avaler créduelement un mensonge ». Il vient du mot Bè, « Bec ». Nous retrouvons le fameux « K » qui a pris la place du « QU ». Ce « Bécka » a-t-il une importante toute particulière parmi les autres paires de mots du tableau ? « Un beck » signifie aussi « un baiser ». Céline, si tu nous écoutes, on te fait de gros becks !

Dans le dictionnaire d’Aimé VAYSSIER, « Béqua » signifie « Béqueter » et « Hocher de la tête ». Il est surprenant de voir que dans le dictionnaire d’Aimé VAYSSIER, « Bequa » signifie « hocher de la tête » tout comme en anglais. N’aurait-il été pas plus simple de faire directement cette correspondance plutôt que faire référence à « sommeiller » ? Faut voir dans le mot « sommeiller », un jeu de mots ?

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « To Beck » signifie « faire un signe » et pas forcément de la tête et « Beck » signifie « signe de la tête ». Henri BOUDET a compiler les deux définitions. En regard de « To beck », nous avons « Bedlam » qui signifie « un aliéné ». En regard de « Beck », nous avons « Bedmake » qui signifie « compagnon de lit ». Selon ce dictionnaire, « Sommeiller » se dit « to doze » ou « to repose ».

En synthèse, pour le couple « Bécka / to Beck », nous retrouvons comme thématique :

- Imbécile, niais en tant que personne

- Un bécasse en tant que personne ou animal

- Chourer, voler en tant qu’action

- Petit cheval en tant qu’animal

- La Fête-Dieu en tant qu’évènement religieux

- René d’Anjou en tant que personnage historique

- L’ordre du croissant en tant qu’organisation

- Avaler un mensonge en tant qu’action

- Un baiser

- Un aliéné en tant que personne

- Un compagnon de lit en tant que personne

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy ADLER

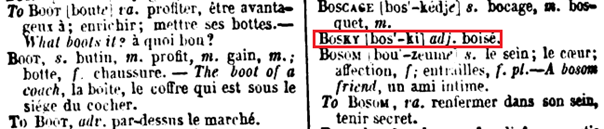

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Bolo/Ball

![]()

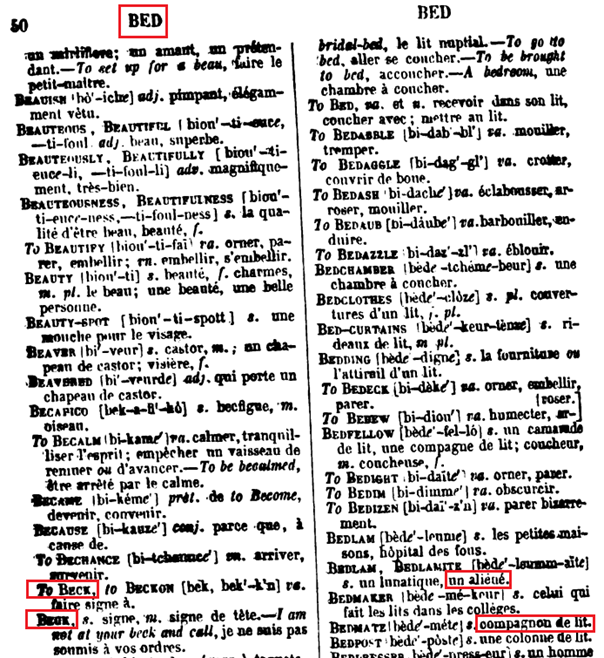

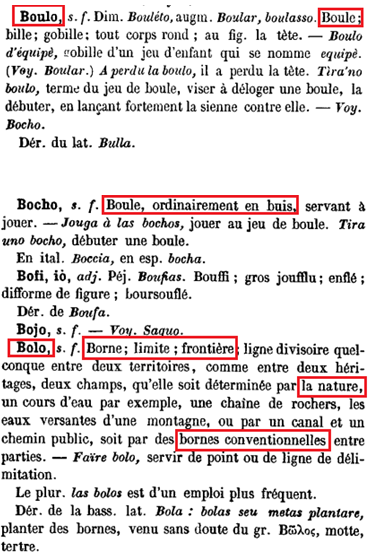

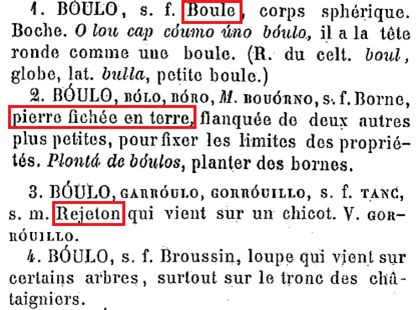

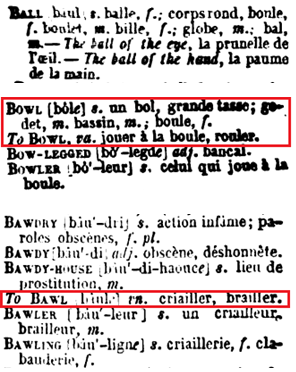

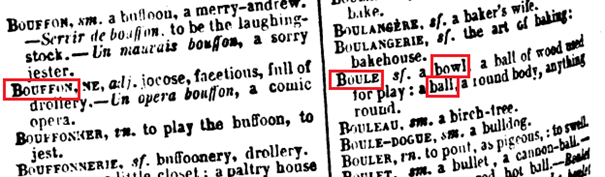

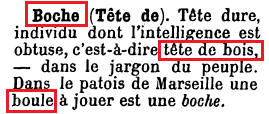

Dans le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « Boule » se dit « Boulo » en languedocien et non « Bolo ». « Bolo » signifie « Borne, limite, frontière ». La borne peut être naturelle comme un cours d’eau ou une chaîne de montagnes ou conventionnelle. Sur la même page que « Bolo », nous avons le mot « Bocho » qui signifie « boule de buis ».

Dans le dictionnaire d’Aimé VAYSSIER ; il n’y a pas de « Bolo ». Il y a bien la définition de « Boulo » qui peut signifier « une boule » ou « une borne, une pierre fichée en terre accaompagnée de deux pierres plus petites », « rejeton » d’une branche d’un arbre, « broussin » qui est une excroissance anormale au niveau du tronc d’un arbre, aussi appelé « loupe » en ébénisterie.

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Ball » a de nombreuses signification : « balle », « boule », « boulet », « bille », « globe », « bal », « globe/prunelle des yeux », « la paume de la main »… On est bien avancé avec cela. « to bawl » signifie « criailler, brailler ». Le mot qui précède « to bawl » est « basdy-house » qui signifie « lieu de prostitution ». En argot anglais « balls» signifie « les testicules, les couilles ». Phonétiquement, nous avons le mot « bowl » qui signifie « un bol, une grande tasse, un godet, un bassin, une boule ». Dans la partie Français-Anglais du dictionnaire, au regard du mot « boule », nous trouvons le mot « bouffon » avec comme exemple « un opéra bouffon pour un opéra comique ». Il est à noter qu’Henri BOUDET à ajouter la phonétique du mot « ball », cela soit avoir son importance. Un « Baul » en espagnol signifie un « coffre » ou un « tronc »… comme les troncs dans les églises. Encore une fois, je n’ai pas d’idée sur le jeu de mots ou la correspondance qu’à voulu pointer Henri BOUDET.

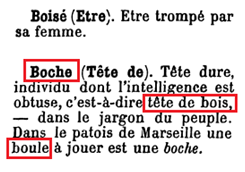

Dans le dictionnaire de l’argot de Lucien RIGAUD, une boule à jouer se nomme « une tête de boche ».

En synthèse, pour le couple « Bolo / Ball », nous retrouvons comme thématique :

- Borne, pierre fichée dans le sol en tant qu’objet

- Boule de buis servant à jouer

- Tête de boche, tête dure obtue (imbécile ?)

- Broussin ou loupe comme excroissance d’un arbre

- Rejeton en tant qu’enfant ou en botanique

- Tronc, coffre en tant qu’objet

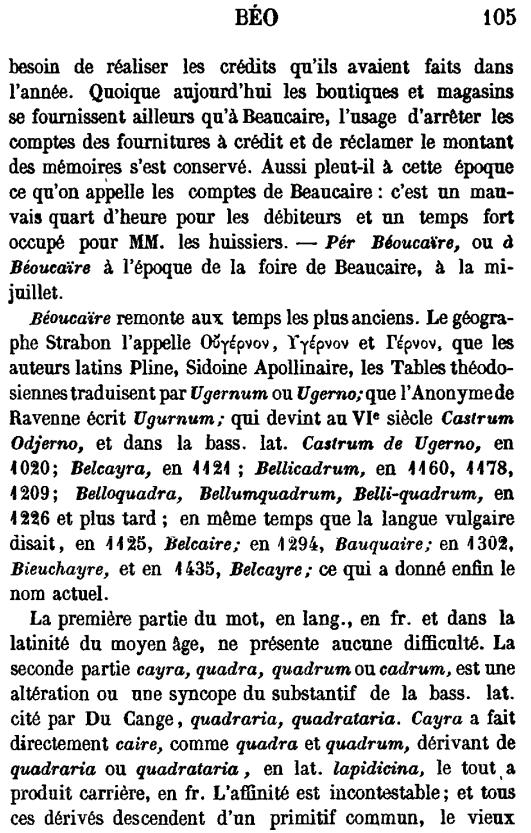

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

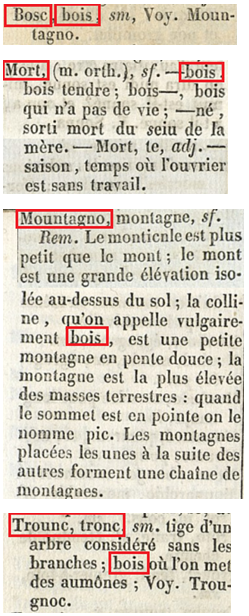

Partie analysée : Page 18 : Tableau : Bosk /Bosky

![]()

Henri BOUDET dégaine de nouveau son « K ». Pourquoi « Bosk » ? Le mot doit être « Bosc » avec un « C », je pense. « K » est la clé, the hey. Ce mot doit avoir une importance toute particulière.

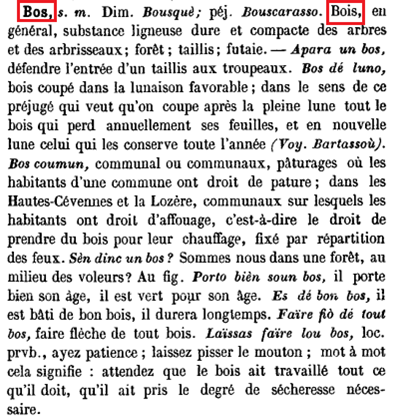

Si nous regardons le dictionnaire Languedocien-Français de Maximin D’HOMBRES, « bois » se dit « BOS » mais on nous dit que ce mot vient du celte « bos ou bosc ». Il indique des lieux boisés ou des personnages qui vivent dans ou près des bois.

Dans le dictionnaire Patois-Français d’Aimée VEYSSIERES, le « bois » se dit « bouès ». Nous ne retrouvons pas encore la phonétique de « bosk ».

Dans le dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH, là nous retrouvons bien le mot « bosc » pour désigner un bois ». Et c’est bien « bosc » avec un « C ». Dans ce même dictionnaire, nous voyons que le mot « bois » est aussi utilisé pour « montagne », « mort » et « tronc d’église ».

Dans le dictionnaire Anglais-Français de Percy SADLER, « Bosky » signifie effectivement « boisé » mais dans la partie français du dictionnaire « boisé » se dit plutôt « woody ».

Dans le dictionnaire de l’argot de Lucien RIGAUD, « boisé » signifie « être trompé par sa femme ».

En synthèse, pour le couple « Bosk / Bosky », nous retrouvons comme thématique :

- La mort en tant qu’état

- Montagne en tant que lieu géographique

- Tronc, coffre en tant qu’objet

- Un jeu de boule de bois en tant qu’objet

- Etre trompé par sa femme

Le résultat de la recherche n’est pas très convainquant. Il semble que « boule » et « bois » peuvent être associés mais nous ne sommes pas convaincu non plus de ce rapprochement.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien-Français » de Maximin D’HOMBRES

Extrait du dictionnaire Patois-Français du département de l’Aveyron d’Aimé VAYSSIER

Extrait du dictionnaire Patois-Français de DUPLEICH

Extrait du « Dictionnaire Anglais-Français » de Percy SADLER

Liens

Ville d’Arreau : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arreau

Pays de l’Aure : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_d%27Aure

La fête Dieu à Aix-en-Provence : https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1691

Le roi René d’Anjou, le bon roi René : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_d%27Anjou

L’ordre du croissant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Croissant_(Maison_cap%C3%A9tienne_d%27Anjou-Sicile)

Un tronc d’église : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(%C3%A9glise)