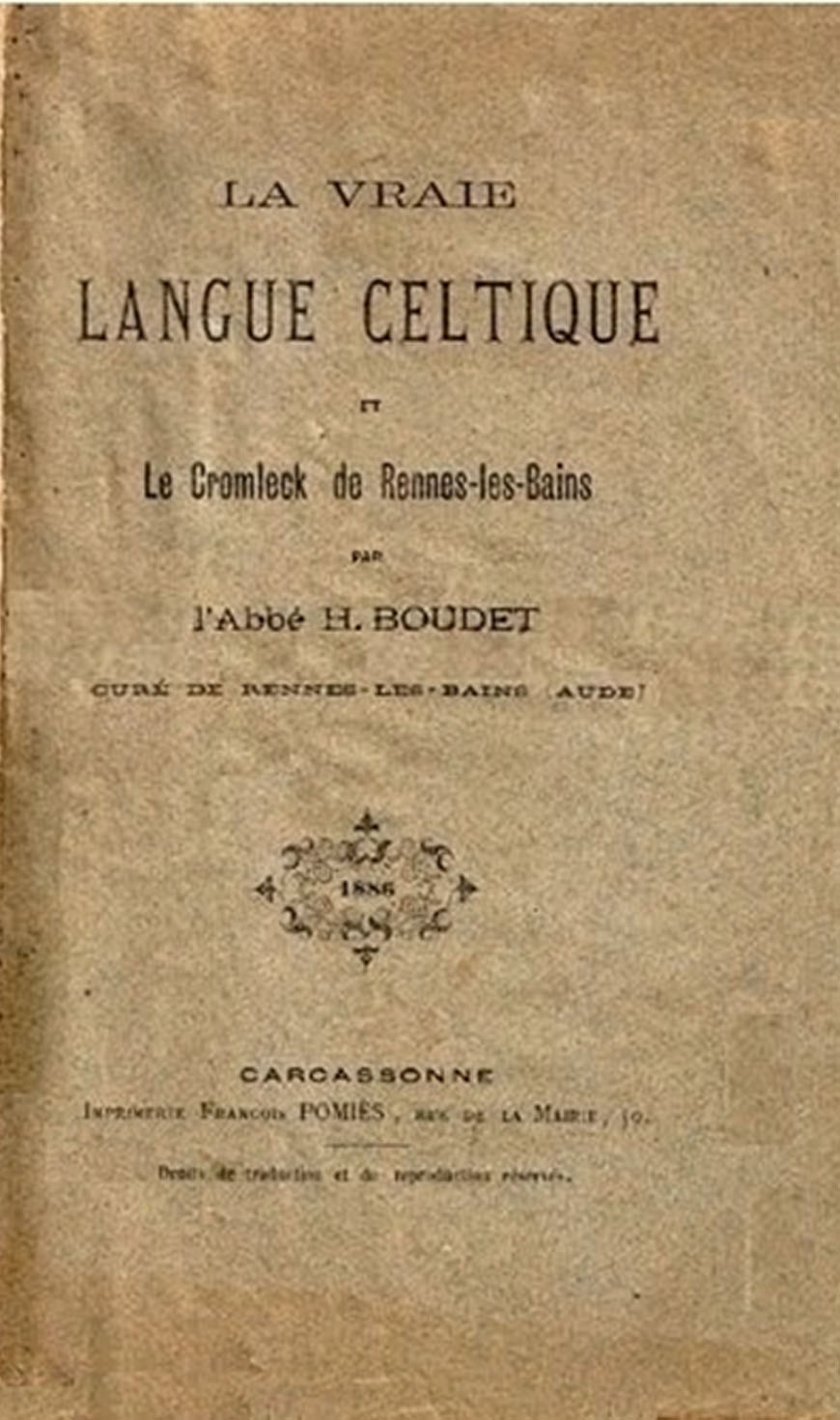

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Page 11

Henri BOUDET conclue toutes ces références par le fait que le Celte est probablement issu du Sanscrit car les celtes sont venus d’Asie. Et le sanscrit pourrait être la clé de la langue celtique. Mais Henri BOUDET ne suit pas cette piste.

Les dialectes irlandais, écossais, gallois et breton sont issus de la langue Celte, elle-même issue du Sanscrit. A la grande surprise de tout le monde, il rajoute à ces dialectes le Languedocien. En reprenant des mots de ces différents dialectes qui définissent les mêmes lieux ou les mêmes choses, Henri BOUDET veut démontrer la ressemblance et l’origine unique de tous ces dialectes.

Henri BOUDET pour la première fois dans LVLC prend des exemples de mots pour montrer que tous les dialectes qu’il a mentionné ont la même origine.

La pellicule du blé moulu et passé au blutoir : [Nous aurions dû avoir « Bran, Bren »]

- Brén, en languedocien

- Bren, en breton

- Bran, en gallois

- Bran, en écossais et irlandais

La Bruyère :

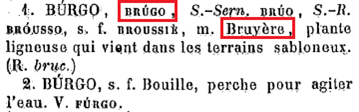

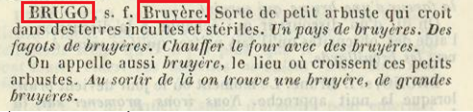

- Brugo, en languedocien

- Bruk et brug, en breton

- Grug et brwg, en gallois

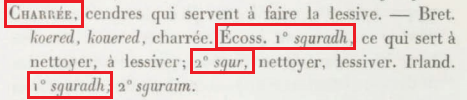

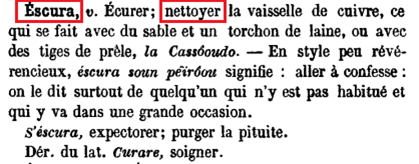

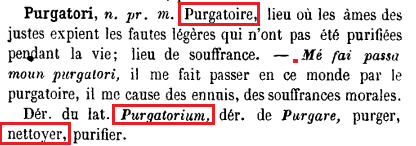

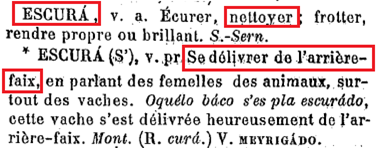

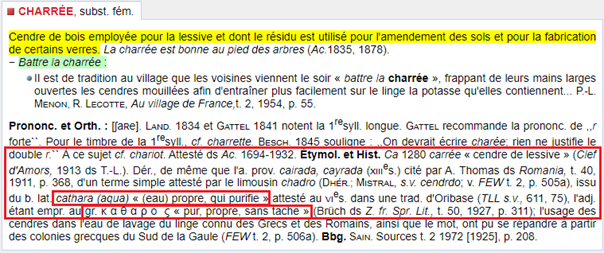

Le verbe « Nettoyer » : [Nous aurions dû avoir charrée]

- Scura, en languedocien

- Sguradh, en écossais

- Sguradh, en irlandais

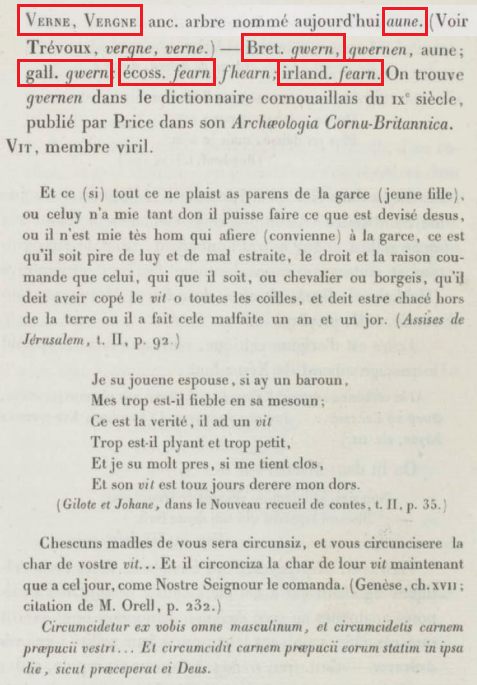

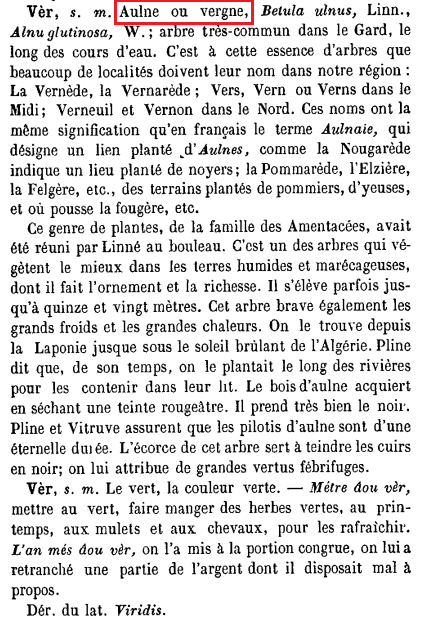

L’aune, essence d’arbres : [Nous aurions dû avoir « Verne, Vergne]

- Bergné, en languedocien

- Gwern, en breton et en gallois

- Fearn, en écossais et en irlandais

Henri BOUDET indique le livre de référence qu’il a utilisé pour les mots bretons, irlandais, écossais et gallois mais pas languedociens. Le livre utilisé est : « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

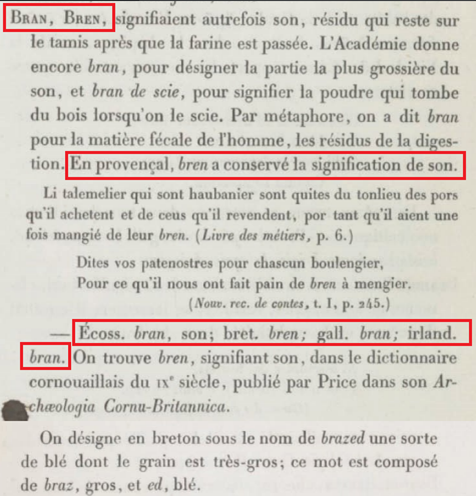

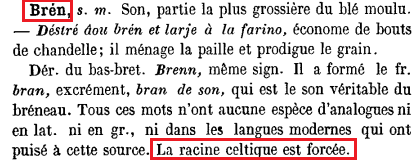

Si on prend l’exemple du « Bren », effectivement dans le livre de référence, dans les 4 dialectes les mots sont très proches. Henri BOUDET utilise la définition du mot et non le mot lui-même « Bran, Bren » en français. Et encore, la définition qu’il utilise « la pellicule du blé moulu et passé au blutoir » n’est pas celle du livre de référence « résidu qui reste sur le tamis après que la farine est passée ». Les autres sens du mot sont : « Son » et « matière fécale ».

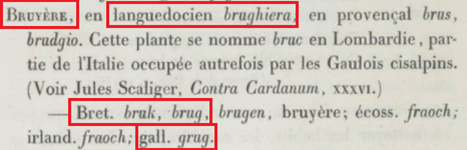

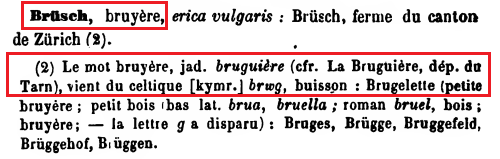

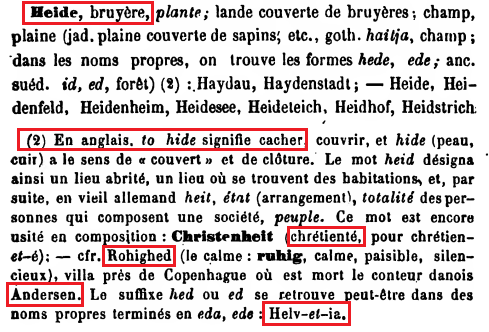

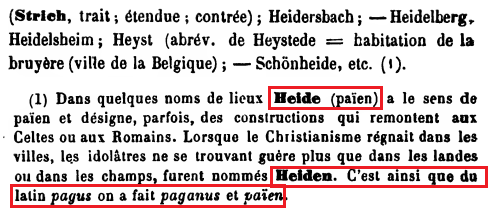

Si on prend l’exemple de « Bruyère », dans le livre de référence, en languedocien, il se nomme « brughiera ». C’est ainsi qu’Henri BOUDET ne peut pas prendre en référence le livre de M.A. de CHEVALLET car pour la bruyère, cela mettrait à mal sa démonstration. En gallois nous n’avons que « grug » et pas « brwg ». La seule référence que j’ai trouvé de « brwg » de l’époque de l’écriture de LVCL est le dictionnaire Allemand – Etymologie des noms locaux tudesques » de Jules FABRE D’ENVIEU de 1885. « Brwg » est mentionné pour le mot « brüsch » qui signifie « bruyère » et « ferme du canton de Zurich » et « Heide » qui signifie « bruyère » et « champ de bruyères » et « païen » et signifie en anglais « hide/cacher »

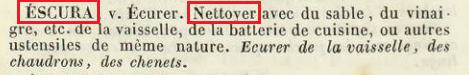

Si on prend l’exemple du verbe « nettoyer », ce verbe n’est pas mot de référence en français. Le mot de référence est « Charrée » qui signifie « cendres qui servent à faire la lessive ». Il est d’ailleurs étonnant d’avoir distinguer le « sqaradh » écossais de l’irlandais. Il aurait pu le mettre sur une même ligne comme il le fait pour « Fearn » dans la description de l’aune. Mais cela ne ferait que deux lignes d’exemples. Le centre national de ressources textuelles et lexicales, nous donne la définition suivante : « charrée » viendrait de « carrée » cendre de lessive et du limousin « chadro » issu du bas latin « cathara (aqua) » ou « eau propre, qui purifie ». Faut-il voir du « cathare » de partout ?

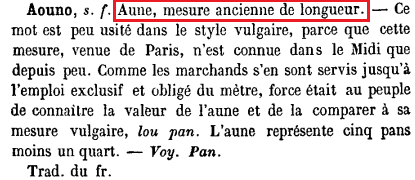

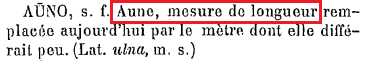

Pour l’aune, on voit que le mot de référence en français est « Verne » et non « Aune ». Nombreux sont ceux qui l’on remarqués et cherché voir trouvé des pistes dans les livres de Jules VERNE. Henri BOUDET n’en fait pas du tout référence. L’arbre serait plutôt « l’aulne » avec un « L » que l’aune » sans « L ». L’aune sans « L » correspondrait plutôt à une unité de mesure utilisée à Paris avant l’instauration du mètre. L’aune était la dénomination des arbustes de domaines marécageux en langue d’oc dans le sud de la France et verne (de la racine gauloise verno) était utilisée dans le nord de la France.

Je trouve que les exemples donnés sont de moins en moins convaincants sur le fait que tous ces « dialectes » comme dit Henri BOUDET seraient originaires d’une seule et même langue. De toute évidence, ces exemples ne sont pas convaincants du tout. Il donne des exemples qui ne sont aux fidèles aux références documentaires qu’il donne. Qu’a-t-il voulu nous dire ? Sur quoi a-t-il voulu attirer notre attention ?

Si nous devons voir des sens cachés aux quatres mots proposés par Henri BOUDET, nous aurions la chose suivante :

- Le bren : son / matière fécale

- La bruyère : païens / cacher / chétiens / Andersen / Helvétie

- Nettoyer : charrée / cendres de lessive / cathare / eau qui purifie

- L’aune : unité de mesure / verne / Jules VERNE

Si Henri BOUDET a voulu cacher des sens ou il a voulu coder des informations dans son livre, de quelle manière a-t-il voulu me faire. A la lecture des quatre premiers mots qu’il a nous a donné comme exemple, il semblerait que ce serait la piste étymologie des mots qui serait celle à suivre. Mais comme il est si difficile de suivre cette piste, car ce n’est pas une piste mais des ramifications possibles sans fin. Les mots « païens, cacher, chrétiens, cathares, eau qui purifie » ont évidemment un résonnance incroyable dans le contexte de croisade contre les cathares. Mais pour le reste, que devons-nous comprendre ? Le « son » ou « la matière fécale » ou « l’unité de mesure » ou « Andersen » ou « Helvétie » le « verne/vergne », ou « Jules VERNE » ?

Extrait de « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien – Français » de Maximim D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VEYSSIER

Extrait de « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VEYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du Tarn » de l’abbé GARY

Extrait du « Dictionnaire Allemand – Etymologie des noms locaux tudesques » de Jules FABRE D’ENVIEU

Extrait de « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien – Français » de Maximim D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VEYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du Tarn » de l’abbé GARY

Le centre national de ressources textuelles et lexicales, nous donne la définition suivante

Charrée viendrait de « carrée » cendre de lessive et du limousin « chadro » issu du bas latin « cathara (aqua) » ou « eau propre, qui purifie ».

Extrait de « Origine et formation de la langue française, 1er volume » de M.A. de CHEVALLET.

Extrait du « Dictionnaire Languedocien – Français » de Maximim D’HOMBRES

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du département de l’Aveyron » de l’abbé VEYSSIER

Extrait du « Dictionnaire Patois – Français du Tarn » de l’abbé GARY

![]()

Liens

Sir William JONES : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(linguiste)

Définition de l’aulne : https://www.cnrtl.fr/definition/aulne

Définition de l’aune : https://www.cnrtl.fr/definition/aune

Définition de la charrée : https://www.cnrtl.fr/definition/charr%C3%A9e