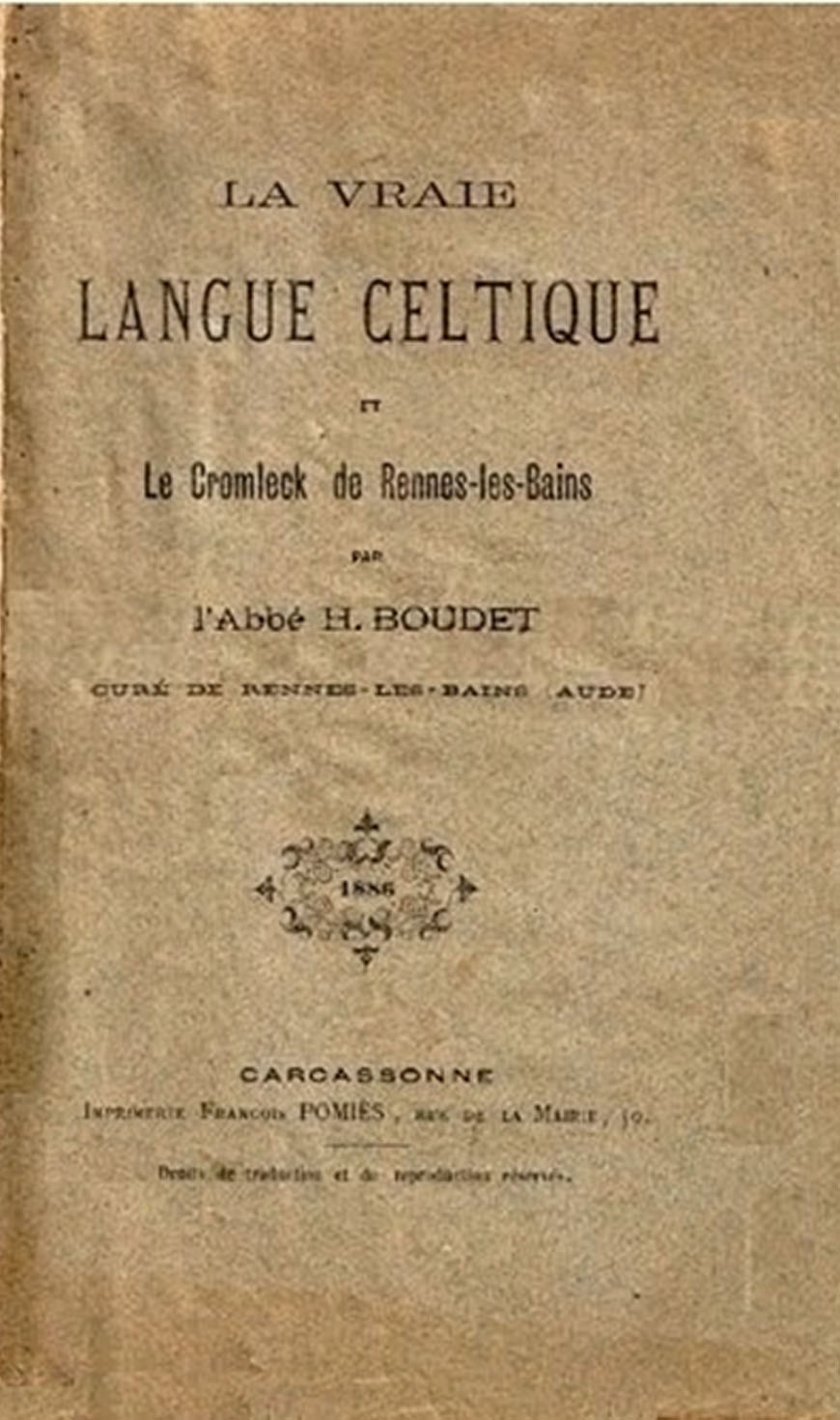

La vraie langue celtique de l’abbé BOUDET – Avant-propos

Henri BOUDET nous dit qu’une langue encore parlée aujourd’hui en Europe, une langue vivante n’est autre qu’une ancienne langue, celle du grand peuple Gaulois. Il ne dit pas pour autant quelle est cette langue, ni quel est le peuple d’aujourd’hui qui parle cette langue. Henri BOUDET nous dit qu’aujourd’hui, ce peuple cherche avec ardeur à renouer le fil de ses traditions interrompues. Mais le peuple d’aujourd’hui ignore tous des migrations de son peuple glorieux duquel il descend.

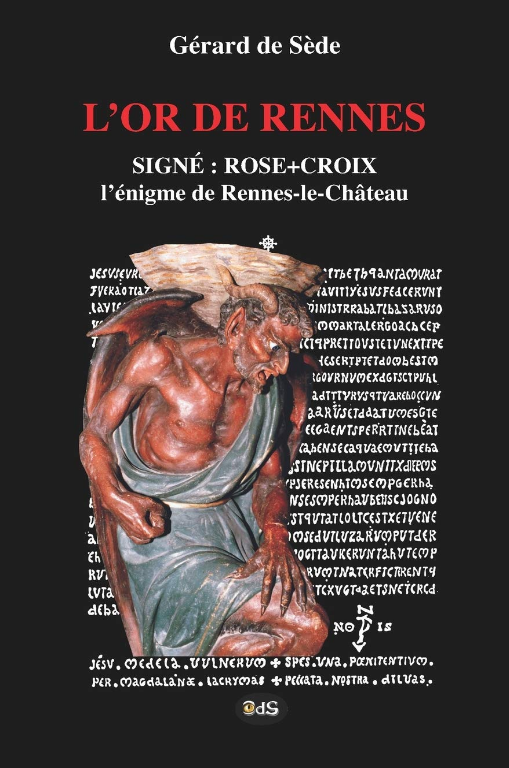

L’assertion pose question. En Grande-Bretagne, si tant est on parle de la Grande-Bretagne, où l’on parle anglais, le peuple de la fin du 19e siècle cherche-t-il à renouer avec ses traditions ancestrales ? Rien n’est moins sûr. Je ne sais pas quels éléments permettent de dire cela. Comme nous l’avons vu dans l’analyse de la couverture, le « POMIES » pouvait être compris comme « PO-M-IES » soit « POEME-YES », des poèmes de qui ? De « YES » ? Cela ne veut pas dire quand chose. Sauf qu’il existe un poète et dramaturge irlandais, William Butler Yeats (1865-1939), qui a été proche du Symbolisme Français. Nous sommes dans l’air du temps (fin du 19e siècle). Il titille la fibre patriotique et celtique irlandaise avec ses poèmes. L’Irlande à l’époque était en conflit culturel avec l’Angleterre.

Extrait de la présentation du personnage :

Ses premières poésies se caractérisent par un usage marqué de symboles repris de traditions diverses (irlandaise, kabbale, catholicisme, grecque et romaine). La poésie de Yeats à cette période est largement imprégnée de mythes et de folklore irlandais.

Ce poète peut correspondre à « ce peuple, qui cherche aujourd’hui avec ardeur à renouer le fil de ses traditions interrompues ».

Je laisse les curieux creuser la piste de « l’Ardeur » de « Plantard », le rejeton… (Pierre Plantard se disait le descendant légitime des Mérovingiens).

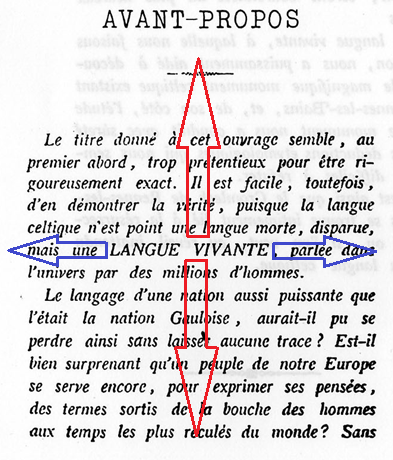

Dans la première page de l’avant-propos, Henri BOUDET a mis en lettres capitales « LANGUE VIVANTE ». La position de « LANGUE VIVANTE » interpelle. Il est centré d’une manière particulière. Veut-il attirer notre attention sur un mot ou un ensemble de mots présents dans la deuxième page ? Est-ce que le fait d’avoir mise ces deux mots en lettres capitales signifie que d’autres mots seront à relever sur d’autres pages du livre ?

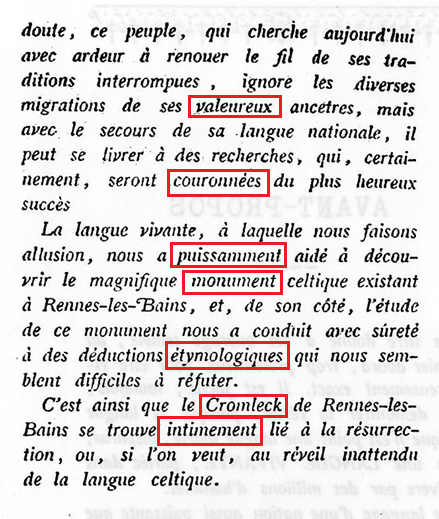

Cette Langue (non encore nommée) permet de découvrir un magnifique monument Celtique présent à Rennes-les-Bains. Et l’étude du monument permet des déductions étymologiques qui confirment le lien de dualité avec cette langue. Et là, on découvre l’orthographe erronée du « Cromleck » avec un « K » alors que nous devrions avec un « H » pour « cromlech ». Ce Cromleck est lié à une « résurrection », le mort est fort ! Cette résurrection serait le réveil de la langue Celtique. Nous entendons communément par Cromlech, un cercle de pierres mégalithiques. Mais il a un sens plus large. il n’est pas forcément en forme de cercle et il n’y a pas forcément un ou deux cercles.

Extrait de la définition d’un cromlech :

Une enceinte mégalithique, usuellement et abusivement dénommée cromlech ou cercle de pierre, est un monument mégalithique constitué par un regroupement de monolithes disposés selon une forme variable (circulaire pour le cercle de pierres levées, rectangulaire, piriforme), complète ou incomplète, et délimitant une surface.

Tout au long du livre, nous verrons un certain nombre de mots orthographié de manière particulière ou carrément de manière erronée. Le « K » sera souvent présent dans ces orthographes inhabituelles. Toutes les particularités sont totalement volontaires de la part d’Henri BOUDET. De ce que j’ai pu lire, il y a eu un nombre important de relectures et d’échanges entre Henri BOUDET et l’éditeur avant la sortie du livre. Le « K » est utilisé aujourd’hui pour l’acronyme de « Key », la clé comme pour « KB » pour « KeyBoard », le clavier. Je suis intimement persuadé que ce « K » est LA « Key/Clef » est à suivre. J’orthographie « clef » avec un « F » et non « Clé » avec un « é ». A cette époque, elle était orthographiée « clef ». Si nous revenons à la position des mots : Tout au long du livre, nous verrons qu’il y a de nombreuses césures plus ou moins bizarres. Nous retrouvons un certain nombre d’adverbes et de mot assez longs qui sont mis en évidence et centrées dans la colonne. Je vois les mots suivants : valeureux, couronnés, puissamment, monument, étymologiques, Cromleck, intimement….

Que faut-il en tirer ? Ne serait-ce que de la mise en page fortuite ? Le « Cromleck » fait résonnance au mot « couronnées ». On peut le comprend de 100 façons. On peut le comprendre comme « Crown » + « Lack » c’est-à-dire « sans couronne ». Faut-il comprendre que le peuple d’aujourd’hui a perdu sa couronne ou un de ses ancêtres aurait perdu cette couronne mais grâce au Cromleck, cette couronne est retrouvée et restaurée ? Il y a 100 000 interprétations possibles. Comme je vous l’ai dit dans la présentation de ma démarche. J’ai laissé cours à l’imagination, la fantaisie. Ce n’est que pur « jeu ». Les bêtises et les erreurs débouchent parfois sur des solutions ou des vérités. Si nous prenons les premiers mots de ces deux pages de l’avant-propos, nous avons « Le » + « doute »… Et vous ?

Liens

Cromlech : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enceinte_m%C3%A9galithique

William Butler Yeats : https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats